住宅使命之百年历程

2012-03-18

规划大厦201

11721 人阅读

摘要:

本期设计讲坛的主题是公共住宅,荷兰建筑协会会长Ole Bouman先生将介绍荷兰住宅发展历史,并介绍成功打造公共住宅的五点策略。讲座后会有关于中国保障房现状的圆桌讨论会,将邀请参加本届双年展住宅使命展览的南沙原创的刘珩,都市实践的刘晓都,源计划工作室的何健翔,以及有丰富住宅设计研究经验的华阳国际的龙玉峰,筑博设计的冯果川共同参与。

Ole Bouman

荷兰建筑协会会长,《Volume》前任主编,米兰设计三年展、第三届宣言展以及鹿特丹波伊曼•范•布宁根博物馆的策展人,文章曾发表在《绿色阿姆斯特丹》《独立报》《艺术论坛》《DeGids》《Domus》《哈佛设计评论》《El Croquis》《Arquitectura & Viva》及《Proiekt Russia》等众多刊物上

活动回顾

黄伟文:各位下午好!今天我们下午有幸请到Ole Bouman给我们做一个讲座,题目是《A century of a housing with a mission》。在这个讲座开始之前我们会有一个小小的仪式,因为Ole Bouman和NAI机构班子策划的为蚁族设计的双年展项目获得了组委会特别奖,在闭幕式的时候有一个颁奖仪式,但是Ole Bouman没有时间来。等于是过了一个月他来了,所以我们需要有一个简单的奖项的转交仪式,现在有请Ole Bouman先生、刘珩。因为当初是刘珩代领的奖,现在有请他们两位上来,然后补充一下颁奖的仪式,有请!

这个项目是5个中国建筑师和5个荷兰建筑师一起做的小住宅项目,其中的5个中国建筑师里有3个团队到现场了,所以也有请他们一起来。(奖状移交……)

下面的演讲由香港大学的助理教授杜鹃来主持,有请。

讲座

杜鹃:刚才大家已经认识了Ole Bouman,但是我现在给在座的同事和同学们稍微介绍一下Ole Bouman的背景。Ole Bouman是这些年在国际上学术界和建筑界算是最有动力和最活跃的学术专家之一,他是NAI荷兰建筑师协会的会长。如果大家对NAI不熟悉的话,应该去他们的网站看一下。在全球的建筑师协会里面NAI应该算是从出版到展览到活动到讲坛和论坛,也应该算是最有权威和最活跃的一个组织。Ole Bouman也是《Volume》杂志的前任主编,《Volume》是学术和研究、实践结合在纽约出版的杂志。

Ole Bouman的研究背景是非常有意思的,他策划的一系列活动中有几个我们认为是比较有代表性。第一个他一直在提倡以城市的公共活动和公共空间来重建灾后的城市,主要是说欧洲和北美的城市,我们也期待他能够把这种态度和方式带到亚洲来。Ole Bouman也著作过很多书刊,如果在座的不太熟悉的话应该去看一下他的写作。其中包括《看不见的建筑》、《气侯》、《虚拟世界中的真实空间宣言》,从英文翻译比较拗口,还有《世界之战》,他最新出版的一本书叫《责任建筑》。刚才大家看到以他策划的保障房设计的展览,也算是Ole Bouman对这方面一直注重的一系列研究的延伸,所以接下来的讲座中,他将带领大家去观看荷兰过去这100年住宅的历史,从他的设计到他对整个社会之间的互相关系以及对中国住宅现状的一些了解,一直到最新的活动,荷兰与中国建筑师为蚁簇而设计的活动。

那么我们现在掌声欢迎Ole Bouman为大家来讲座!

Ole Bouman:首先非常感谢黄伟文先生、王星晨小姐和杜鹃小姐组织了今天这场报告。我非常荣幸参加了双年展的开幕式,并且和中国万科一起展示了中国和荷兰团队的保障房项目。我的演讲将会讲到在鹿特丹的住房情况以及荷兰建筑师协会的一些简介,然后会进入荷兰住宅发展的历史,最后会有一个关于我们中国保障房现状的讨论。

如果你们大家不了解世界的这个角落的话,我是一直在荷兰生活居住,在这个地图上的左上角。右边的这幅图就是荷兰的地理图,它基本上是一个非常平的地形,是一个三角洲,地形就像我们这个珠江三角洲。由于我们生活在三角洲地区,所以在我们的DNA里头就有与水进行斗争和抗争的历史,那么我们看到刚才的图上的背景,上面有很多湖泊和水域。我们看到左边这个是150年前的地形,我们看到还有很多水域,在右边这张图我们看到的是通过填海、填湖,我们进行了大规模的城市化发展。我们与自然的抗争以及对于城市化的扩张的野心一直都是我们发展的两个主题。我们刚才提到的斗争当中,作为建筑师和设计师一直在努力成为这场斗争的主要的参与者。

这是1912年,在100年以前的文章,你可以看到建筑师是如何表达他们的斗争过程。在100年以前他们讨论要建立这么一个博物馆,75年以后这个博物馆才建成,现在它是荷兰建筑师的展示场所。我已经作为博物馆的馆长5年了,待会儿我会跟大家谈到,我是如何重新定义这么一个建筑博物馆。在25年以前,这个博物馆主要有三部分组成,一部分体现传统,一部分体现公共区域,第三部分是如何定义职业化。左边的建筑是建筑档案馆,大概有18公里长的书架组成。第二部分玻璃盒子,这是一个建筑博物馆,第三部分就是图书馆、演讲厅和办公场所,所以这三个建筑分别体现了保存传统、展示今天和展望未来。

这是我们的团队。近年来,我们在学院式的建筑里头增加了很多公共空间,建筑也逐渐从学院式变得越来越丰富,可以看到很多公共的空间会进入到我们的建筑当中。这是我们重新开馆的时候,荷兰建筑协会的建筑成为一个公共空间的形象。我们希望能够给社区开放,让社区进入建筑。所以NAI现在成为了一个非常有吸引力的场所,让人们可以在这里讨论城市的未来。

在NAI我们会主持很多这种城市的游览路线,我们可以在建筑里头得到建筑的指引和指示图,从这里开始欣赏这个城市。因为建筑本身具有民主、公共、文化的维度,所以不仅仅是只有技术的,作为一个技术或者作为一个设施,它是我们进行思想交流的一个场所。下面我为大家放一些在NAI里面的场景,你们可以看到有很多很多的建筑的绘画,表达了建筑师认为我们生活应该怎么样。

像这些绘画和这些建筑图都表现了建筑师的思考。并且通过投入一些历史资料我们可以展现这个国家的形象,因为通过建筑可以体现我们是如何感觉、如何看待这个世界。我们同时保存了很多模型,这个模型不但是体现制作的质量,而且它作为一个指示让你感觉到城市里的建筑会是怎样的。除了纪念性的建筑以外,我们还表现了很多不知名的场所,令人感到孤单的这种建筑,同样它也是我们建筑史上很重要的一部分。

下面展示的是对未来建筑的设想,未来10年到100年的设想,观众可以通过耳机来观赏这个模型,然后会提出这样的问题,觉得这是好的建筑还是说你有更好的想法?如果你有更好的想法,即使是一个小孩子他也可以在这里,在NAI里头创造他理想中的世界。这些年轻的观众会到城市里头拍照,而且成为他们摄像里头的角色,我们希望在他们年轻的心灵中对城市空间也有一种认知。

这是我们一个新的构想,将这个apps下载到你的手机上。通过这个软件可以看到一个建筑的过去、现在和未来,或者是其他的想法。如果你按第一个按钮的话,你可以看到这个地方曾经有过的建筑,如果你按未来按钮将会看到将来这个地方将会出现的建筑,它完工以后会怎么样。第四个按钮是一个魔术按钮,从这里可以看到虚拟、现实,包括其他竞赛的成果,作一个对比。我们很快就会有一个新的功能,可以看到建筑物地下的情况,包括一些地下的涵洞、地铁、管线以及桩,等等的情况。我们的目的就是为了尽量结合社会化的生活,尽量接近民众,以这种互动的形式为大家提出建议。

下面是我们将会有的一些展览,我们这么做的目的,是为了努力创新,为了能够更加体现社会化和让我们的社会更加文明,能够让建筑师得到更多的支持。下面我们看到的是建筑将会改变我们的社会,建筑的确能够对我们社会产生很大的影响。我们也组织这种对居民有直接影响的活动,就像我们组织的把居民包括发展商邀请到我们NAI,然后给他们看我们的设计包括商业构想。展现建筑师的设计,不但对社会是有好的影响,而且对于开发商来说也有经济上的好处。有时候我们邀请的客户是来自鹿特丹,有时候我们邀请来自远方的客户包括北京,对于我们来说是非常远的,这张照片里,我们邀请的是万科。这是我们在几个月前进行的合作,它带来的结果就是我们NAI在双年展上展示成果。我们还与来自巴西、印度的客户进行合作。这就是我们的现状,我们文化的学院如何一步一步地城市化、社会化以及国际化。我们这种精神是来自一个非常久远的传统。

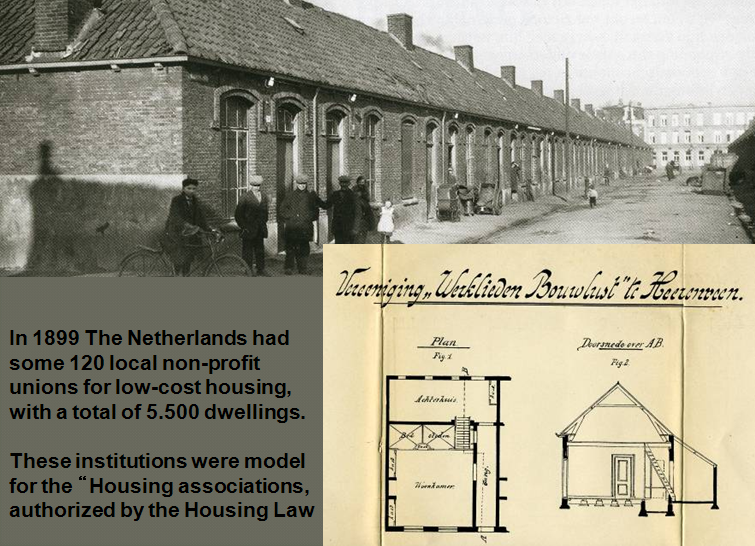

这是我们在1890年代的住宅情况。在荷兰,庞大的家庭居住在贫穷的小房子里头,只有很少的几个企业能够为工人阶级提供比较好的住房。在1901年,也就是110年前有一个住宅法,通过住宅法完全改变了住宅的情况。随着现代化和顺应发展的浪潮,法律规定在荷兰,每个人的居住都应该有尊严。

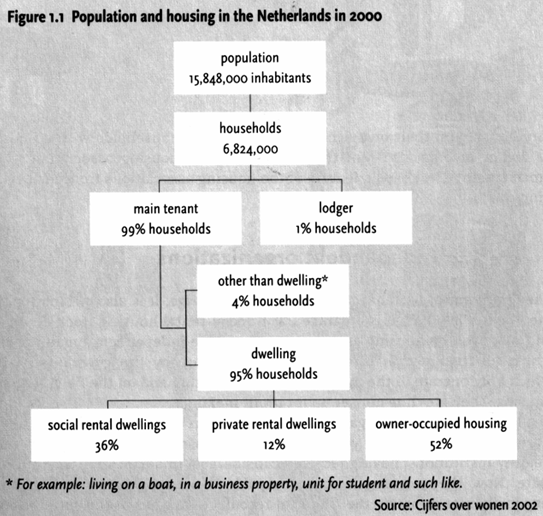

随着对合理住房的要求,在当时仅仅有一些象征性的示范工程,这些工程是比较孤立的单一的情况。100年以后,这就是我们的现状。《住宅法》的重要成就,到今天就是大部分的保障性住房都是出租的用房,我们看到36%的住房都是用于出租的。即使荷兰在欧洲也是比较特殊的,它出租的保障性住房的比例占到了36%。住宅开发商对这个建设越来越职业化。

刚才我们看到的是一些数据,下面我给大家讲讲,建筑师在我们刚才提到的重要成就里头所担任的重要角色。刚才提到有三个在荷兰公共住宅发展史上有重要贡献的建筑师,他们不但在写文章,而且他们在建造建筑,他们相信好的建筑能够为低收入人群建设。这些住宅是为非常低收入的人群所建造的,他追求那种舒适度的住宅,同时也通过建筑的处理上为低收入人群带来一些补偿,包括利用建筑的细节、建筑材料的处理以及建筑立面,使得这些建筑跟有钱人的住宅也非常接近。

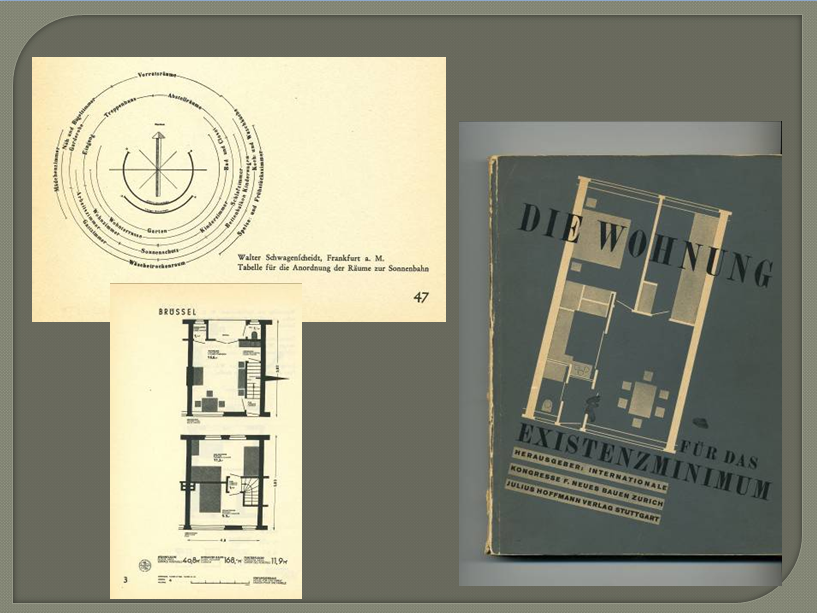

这是在20年代非常重要的一个著作,是以德文发表的,这个著作的名字叫做《最小的住宅》,所有的住宅标准都不应该比这个更小。最小化的舒适住宅带来了一个新的浪潮,就是所有人都必须有尊严地居住在舒适的住宅里。

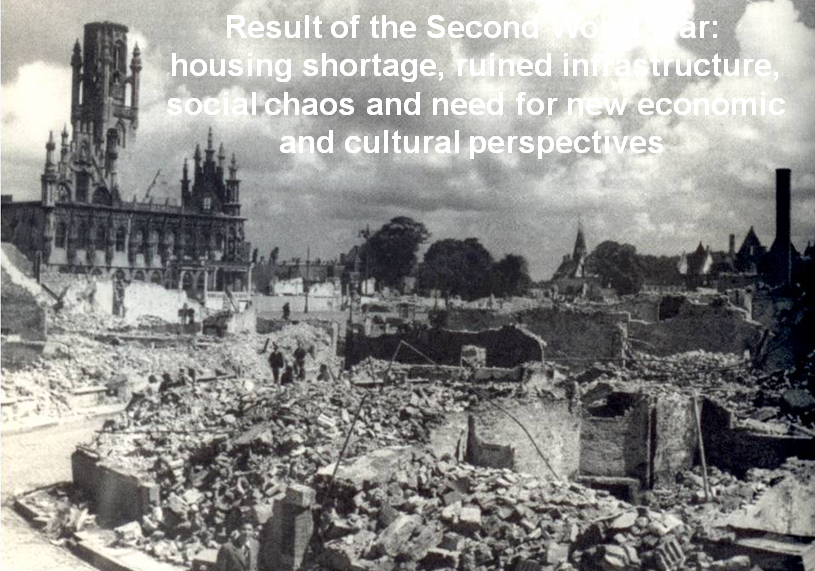

1940年到1945年二战爆发,许多住房建设的成就都被破坏了,荷兰的城市也像欧洲许多城市一样被轰炸、被摧毁。

战后迎来人口的急剧增长,城市肌理被破坏之后迫切需要一个新的城市形象。工业化住宅在战后得到了长久的发展,成千上万的工业化住宅在战后建设。这些住宅得到了极大的政府支持,这些也是政府为了得到选民选票重要的因素。荷兰政府为成千上万的人提供了住房补贴——通过从有钱的企业里头抽重税,然后把税收的钱补贴到低收入人群的住房里。我们待会儿再讨论咱们中国是否有这种做法。

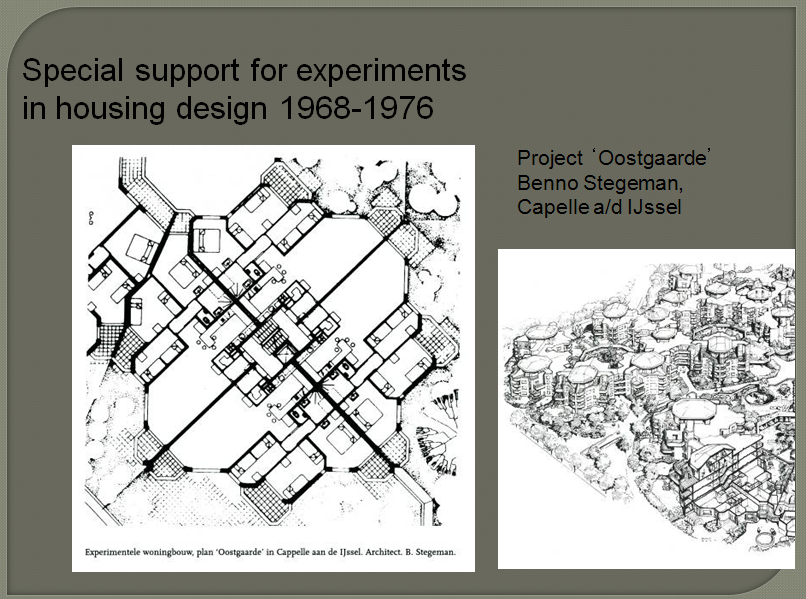

下面我们看看1950-60年代的住宅,Oostgaarde是当时非常有名的一个项目,用(预制)的构件很快地建造建筑。这种大量生产的住宅不可避免地产生了无法区别的单一形象,它是以建造大量住宅为目的,并不在乎它最后的效果如何。针对这种做法,1970年代中期新的想法产生了。

城市化成为一个很重要的因素,人性化、社会化的尺度把公共空间和人性的空间糅合起来,而不仅仅是追求这种数据,让人们的生活和感觉成为很重要的因素。这个项目是一个实验性的项目,住宅下面保留了很多私密性,就是社会性和私密性的结合。

在最后这个项目看到的是一个新的发展趋势,这是老的阿姆斯特丹的历史街区。你们如果想到阿姆斯特丹去看看它的老城区,那么我可以告诉你们,它相对来说是比较新的,因为大概只有40年的时间,1970年代建的。

在城市中心这种大规模的改造,通常是对老城区的肌理不加关心的。在后来城市改造中,老城市的尺度越来越得到尊重,即使是在我们用现代语言的建筑里头,也表现它对传统的尊重。把这种建筑尺度降低到人的尺度,这种有创意性的住宅现在成为了我们最有吸引力的旅游景区。我们让你们自己来判断,你们是否能在这里头舒适生活。

再往后,新的城市发展进入了水边的地区,在阿姆斯特丹、鹿特丹沿水地区的发展,给建筑师提供了尝试这种新的建筑理念和建筑设想的可能性。在20年前,这片区域是一个没有工业没有产出的无用的半岛,现在每个房子在这儿都会价值50万欧元,你们可以看到在这片地上创造了多少价值,经过了50年以来。我们可以看到建筑师在城市发展的最前沿创造价值,把区域带到城市化,创造了很好的住宅和公共空间。第四代的住宅可以看到建筑师是如何创造价值的,这个信念和价值是我们今天在座的所有人共同认可的。这种形式的城市化,如果没有建筑师的参与是无法实现的。

成功的住宅策略可以总结为五点:

第一点是社会化的合作。建筑师或者发展商,或者政府,单独的力量不可能实现,必须依靠社会各个团体的协作。

第二点,一个好的政府是非常重要的,对于这种长期的可持续的发展来说,一个腐败的政府是不可能实现的,政策的透明度是一个重要的东西。

第三点,必须是可持续的发展。

第四点,需要非常稳定的经济来保持这种稳定的发展。

最后要接受大部分出租的社会性住房,不像在英国,会鼓励自己拥有的住房。在荷兰租住的住宅并不被认为是一种低收入的表现,必须接受同等的状况。

我这个演讲的题目是公共住宅,具有使命感住宅的百年历史。我同样也可以给大家放出很多没有使命感的,纯粹是独立的住宅项目,但我将要做另外一个演讲。在这个讲座的最后,我会回到关于合作精神的努力。跟万科这个项目的合作,也是基于这种合作精神和努力。

这个照片里的一些人,今天也在这个房间里头,很高兴今天看到他们。这个照片也体现了荷兰和中国建筑师,在万科这个项目(回龙观项目)上体现出来的合作精神。首先我们把业主的问题重新提出来,这是第一步。这是繁华型地段的设计意图。这是我们对这个地段进行有可能的分析,我希望你们能够有机会在刚刚闭幕的双年展上看到我们这十个设计方案。就像我们百年具有使命感的建筑住宅一样,我们关注的重点是为蚁族提供更好的居住场所。这是蚁族象征性的形象,以及我们体验的住宅。这张图是参与这个项目建筑师的作品,也体现了我们合作的精神。

当然我们每个建筑师可以做一个地块,我不关心这个城市的环境,但这次不一样。作为这种硬性的设计过程,首先我们每个建筑师从万科那里得到一些任务,有些建筑师可能会得到更多的任务。更重要的是,建筑的语言是通过讨论和不断地达成共识来产生。其次,我们需要一个很明确的努力方向,就是我们在不同的建筑传统的情况下,如何完成同样的一个任务,如何运用建筑的语言、建筑的类型和建筑的评价方式通过合作形成最后的成果。结果,我们在本届双年展中取得了很好的成果。

我们非常幸运能够以1:15的比例来制作这个超小住宅模型,使我们能够体会到这个建筑的尺度。100年赋有使命感的住宅,以及我们这个项目,同样体现了这种合作的精神。从项目的开始到过程,一直到现在,我们可以看到我们在座的建筑师还在微笑,我希望我们的努力还能继续下去。我过两天还要跟万科继续讨论,如何实现这个项目。从更大的方面来说,也是推动国际合作、国际对话的一个合作。

最后我来结束我们这个演讲,我对我们这个城市设计促进中心的一个建议:加强建筑师与社会的对话,把这个设计中心更加社会化,邀请更多的人参与,组织更多的展览。我希望明年这个设计中心能越办越好,祝贺大家新年好运。

问答环节

听众:首先双年展帮我们展出的成果在建筑上非常有意思。这些房子可能要租500欧元/月,相当于5000元人民币/月。在中国这种低收入住宅都是高层的,我看到双年展上的设计都是多层的,我们是如何解决这个问题?如何与甲方沟通这个问题?是如何通过这种非常荷兰化的建筑类型来解决这个问题?

Ole Bouman:我到现在对你这个问题还没有一个完整的回答,你的问题实际上问的是两个不同的文化,两个不同的国家如何解决这个问题。

我不可能完整地对你这两个问题进行回答,因为我这边也没有荷兰建筑师在这儿。但是我可以提到的,最近在荷兰对这个项目有一个很大的讨论。有评论家说我们不应该去中国,因为我们对那儿的情况完全不了解,为什么要到中国去。首先我的一个回答是,业主希望荷兰的建筑师与中国的建筑师进行合作,可以产生新的想法。

首先万科邀请的这种合作模式,已经证明了市场有这个需求。这个合作并不是偶然的,为荷兰的建筑师也提供了一个机会,在北京、在深圳这样的城市去尝试这种新的城市状态。荷兰建筑师必须学会紧凑、高密度的设计,以满足经济的需求,即使在荷兰,虽然低密度是目前政策上的提法,但正常的情况在转变,因为要适应可持续经济的变化。我们看到北京的这个项目,它体现了公共价值和私有价值的吻合,我觉得这是一个新的类型。我对500欧元/月的问题还没有一个明确的答案。非常感谢这个问题,我们下来再讨论。

听众:另外五个荷兰建筑师是如何回应这个项目的?

Ole Bouman:荷兰建筑师还在微笑,说明他们还挺满意。我们在一年的时间里,快速地经过了整个过程。从设计的开始到讨论,到设计的深入,到与甲方见面,一直到最后布展,这个对于荷兰建筑师来说是一个非常好的体验。特别是现在荷兰经济状况不好的情况下,建筑的速度非常慢,甚至是停止的。对于荷兰国内本身的一些批评或者评论,有的建筑师会产生了分裂,陷入了迷局之中;有的觉得能够尝试新的东西,学到新的知识,带到新的项目,感觉非常兴奋,也有的从心里上产生迷茫。

Ole Bouman:房间里头是不是都是建筑师或者建筑系的学生?我想给大家提出这样一个问题,中国最近是有上千万套保障性住房建设的任务。问题是作为我们建筑师和建筑系的学生,对于我们国家经济的这么一剂“强心针”,你们觉得作为建筑师在里面担任着什么样的责任?

听众:虽然我自己并没有参与保障房的设计,但我知道很多大的设计院在做保障房设计的时候,经常会采用复制的方法,以迅速、快速的,非常经济的方式把这个设计做完,经常会遇到非常不合理的设计,包括没有窗户的户型等等。她觉得新一代的建筑师,越来越会意识到这个问题。

听众:我是深圳大学四年级的学生,我认为我们目前在中国还有比较复杂的情况。在这种情况下,保障性住房并不一定能够分配到低收入、真正需要的人的身上。希望这个社会能更加关注建筑,能够让我们的城市更好的发展。

听众:我是做景观设计的,不是做建筑设计的。但是我们现在做一个项目是保障性住房。在深圳,保障房建筑不是你想的那么差,它是作为全国一个示范性的保障性住房在做。讲到质量上面,包括用材、选材,方案肯定也是比较精细一点的,不会是像开发商做的,很浪费的那种。

环境这一块,景观这一块,可能更多强调的是一种舒适性、适用性。不会像开发商做的那种,为了赚钱,做很多渲染。还有一个问题是说政府,第一批保障性住房肯定会做好;至于以后的复制,就是以后的操作问题。谢谢。

听众:你今天给我们的这个讲座是不是很严肃的、关于社会建筑、肩负着某种使命的一个思考?还其实是当做一起玩的游戏?因为我看到,其实在中国保障性住房是个很困难的问题,建筑师也没做什么,也想不出什么好点子。回龙观这个项目,从建筑学的角度讲,看上去确实是挺棒的,都是很不错的建筑师做的很好的设计,但是看不出这些设计跟我们真正面对的保障性住房的社会核心问题有什么关系。所以我就是想问问Ole Bouman到底是不是来我们这儿做视察,然后万科拿他们做广告,大家双赢就好,其实跟我们社会大众没啥关系。谢谢。

Ole Bouman:我认为建筑师是希望通过这个项目来作一个示范,其实我们设计的出发点是进行一个尝试,看是否能够从这个设计上吸取一些对于保障性住房的教训。刚才这位听众的提问认为,这个项目完全没有从保障性住房的实质去得到什么有用的结果,虽然这不是一个问题,是一个论断,也让我非常好奇。我在过去的三个月听到了很多很多的评论,这是作为一个案例的教训来提问。从业主方面,我们认为也得到了很多的教训;从荷兰这边,通过不同评论,也认为从这个过程中得到了很多新的概念,也学到了很多,吸取了很多教训。

这位听众所提出的这个问题,提出的这个论断非常坚决,和我们在听业主,包括建筑师和评论家所听到的论断有点相反,是对立。要么是我们没有真正地想要在这个过程中去尝试做这种社会化住宅的努力,要么就是这位听众只是坚决地反对这个项目。

杜鹃:我对这段提问总结出大概有三点很重要:

第一,经济性。市场和各个设计过程中的业主、建筑师和这些普通的团体如何在经济性方面提出解决方案。

第二,政策性。可能我们的政策还不具备这种完全的透明性,这也是问题的一个方面。

第三,社会责任。这样一个设计的项目是如何针对弱势一族人群提出这个解决方式。

这是问题的三个主要要点。下面我们会休息5分钟,然后请大家再回来探讨这三个问题。因为这三个问题不管是对哪一个设计项目或者哪一类设计项目都是很重要的,特别是对于保障性住房,不管是中国、荷兰、美国、中国香港,这都是最致命的三个要点。所以我们休息5分钟,请大家回来我们几个建筑师也会再就这三个困难和需要解决的建筑师跟这三个要点之间的关系,建筑师是应该更积极地去改变它还是追随它,请大家回来听。谢谢!

圆桌讨论

讲座后的Panel Discussion讨论环节将邀请参加本届双年展住宅使命展览的南沙原创的刘珩,都市实践的刘晓都,源计划工作室的何健翔,以及有丰富住宅设计研究经验的华阳国际的龙玉峰,筑博设计的冯果川共同讨论。

主持:杜鹃

嘉宾:刘珩、刘晓都、何健翔、龙玉峰

杜鹃:我先介绍一下我们接下来参与讨论的嘉宾。最左边这位先生是龙玉峰,是华阳国际的总建筑师和董事。在他旁边的是何健翔,是源空间的合伙人,是中荷项目的设计师之一。在他旁边的是刘恒珩,南沙原创的主建筑师,也是参加中荷项目的设计师之一。在我旁边的是刘晓都,都市实践的合伙人,也参加了这个项目。

刚刚的讲座,Ole Bouman谈到当荷兰这个城市经受了很多全球化、城市化、都市化的变动之下,他们最重要的一个观点或者他个人认为他们最重要的,他们所保留责任的精神。一直到现在,他现在想推动这种活动也是把这种精神、这种使建筑师有使命感的这种精神继续发扬到我们现在做的这个项目、这个活动和保障性住房设计中。

对建筑师有这么一个责任的使命来说,就要跟社会发生了关系。我刚才总结了一下有三个很大的困难:一个是经济,建筑设计和经济学之间怎样调节?第二个是政治系统,现在中国的政治系统跟西方的政治系统完全不一样,我们怎么能够在中国的政治系统里面不要去回避,而是去面对。最后一个,回到社会性。

对于经济性这一点,我想请龙玉峰先生来讲一下。因为你在深圳,你们公司做了这么多保障性住房项目,从你这边的观察和看到的展览,你对整个中荷合作的设计,对设计过程和保障性住房建设的经济关系的有什么看法?

龙玉峰:其实因为这两年整个国家在保障性住房这一块推广力度非常大,包括从刚刚我们提到的中荷建筑师一起做的这么一份课题,其实在国内来讲也有很多的民间团体,包括很多的设计院都在做这一块的研究。其实现在碰到一个最大的问题可能还不仅仅是成本的问题。它在国内来讲,从整个经济性来讲的话,目前我们开发保障房项目更多的是政府提供很少的一部分钱,然后让很多开发商或者让很多的其他建筑集团来参与进去。从某种意义上来讲,政府对这一块的控制力是有限的。最后就出现很多的保障房项目的成本、造价这一块会控制得特别死,因此有很大一批的建造质量不是特别优秀。从刚才Ole Bouman先生来讲的话,其实在国外对于保障房作为社会的公共资源来讲的话,它应该在技术上,在它的建造质量上以及它的可持续方面应该会做很多的一些超前的考虑。但是现在国内在这方面,在这几年的起步阶段,应该不算成功,这一块跟我们可持续发展结合的不是特别好。

杜鹃:在座的其他的嘉宾对这个问题有什么感想?怎么能够把我们的所谓的设计创新能够真正地,哪怕是实验性地跟保障房结合起来,不管是刚才龙先生说的从成本上控制或者从造价上控制以及到质量上的控制,这个设计过程或者建筑师的这个功能怎么能够跟保障房的这种特殊经济能够发生某些关系,形成一个新的其他纯商业项目或纯商业住宅没有的。

刘晓都先生,你们跟万科做的这个土楼的项目,我记得几次听你讲座的时候,也是说你们一开始的想法,也是从住在那里的居民他们能够最大承受的租金是多少,从这个租金算到成本,算到面积,算到运作,算到设计,算到策划。我觉得这种思考方式其实在平时的建筑设计里面其实是没有的,很少有项目会从租金开始考虑,然后再回到这里,所以我个人认为从建筑设计和经济关系的这里面其实有很多机会再继续把它发扬。

刘晓都:我觉得这确实是一个问题,在这个之前,我还是讨论一下Ole Bouman在讲的这个社会住宅。在中国,最早的叫做微利房,这是一个概念。微利房在很大程度上,我的观察我的概念里头很多的部分是给政府的公务员这一类和政府的企业的人来做的房子,它叫微利房。low-income-housing最直接的解释是低收入的,但是这低收入应该是没有进入过我们的这个系列。

相反的所谓afford housing要直译就是可以买得起或者可以付得起的住宅,但实际上曾经提过一种叫经济适用房,这个概念也许跟afford housing这个能够进行。这个时候经济适用房的这个概念是覆盖了很多城市的居民,所谓的城市居民实际上是有很大的一个权利去能够得到所谓的经济适用房。当然现在提到的保障性住房,这个我说实在的概念不是百分之的清晰,当然龙总这边可以稍微解释一下。这个设计跟afford housing实际上跟经济适用房是不是一个概念?还是说它也涵盖了所谓的微利房?

龙玉峰:它应该是一个大的概念。

刘晓都:它只是相对于商品房而言是吗?

龙玉峰:它已经包含了我们社会上的经济适用房,包括我们提到的微利房以及现在的公租房,这个保障房应该是一个大的概念。其实我今天听Ole Bouman先生听讲的话,他应该是把他的那一块已经算到公租房里面,是社会上一个纯粹的租赁的一个产品。

刘珩:刚才Ole Bouman前期说到战后第一代的Social housing被夷为平地,所以大量的人没有住房,而且战后大量孩子出生,使得他们在短期内要建造大量的住房,大量的住房以牺牲质量,这种质量包括社会的质量、都市的质量以及包括公共参与的这种社区的质量去作为一个代价换得的,所以它后面二、三四代的社会型住宅要避免这些问题。现在如果是把这个空间转到我们当代的中国社会,其实现在我们还是注重数量的问题,所以他说像两、三百万或者两千万的数量,这些数量又怎么来?但是现在不是战后,不是50年或100年前的欧洲,现在中国的土地越来越少,可利用的资源越来越少,这个空间跟数量是怎么得来的,这个才是我们当下中国所面临的一种新的问题、新的条件。其实这个时候,像刚才说的这种互动或者说这种互相参与跨界的或者跨国的合作就变成一种非常必要的东西。

杜鹃:我想我们现在都有一个同感叫力不从心。我们想不管是作为老师、作为学生、作为建筑师,作为开发商,可能一半开发商都想为中国的住宅从社会性上能够做一些推动,不能说完全解决,但做一些推动。作为建筑师我们怎么能够开始或者我们是革命,还是追随,还是从内向外改。

我想问一下你觉得经过这一年跟万科和中国建筑师、荷兰建筑师做的这么一个设计活动,有没有可能性说这个设计活动本身就可以视为作为一个政治工具,不管是来说服当地政府,就是北京的当地政府、开发商万科、管理者。当然这个问题也可以问Ole Bouman,但是我问参加的建筑师,你有没有觉得在这样一个活动里面作为一个建筑师你们有了一个更大的政治声音或者政治平台,还是还小?

何健翔:就杜老师刚才这个问题实际上也是一直我们在想的问题,作为建筑师在当下这个状态下,我们不只是住房,实际上涉及到其他的关于公共空间、社会、城市等等好多好多这样的问题。我们建筑师的角色或者建筑师的态度是如何去面对或者如何去参与的问题。

回到中国建筑师跟荷兰建筑师的合作。因为我对荷兰的建筑,包括社会住宅这一块还算是蛮了解,我曾经在比利时留学过四年,我们第一次study trip看的就是荷兰的社会性住房项目,从最早1925年那些住宅,到后面90年代的,哈佛改造的住宅我们基本上都看过,亲身去感受过,所以一定程度上来说,我自己对于住宅的观念或者对于社会住宅的这种观念确实在那个时间段内被灌输了很多这样的知识或者这种制度性的东西。

印象很深的一点是,实际上housing这个东西不是只是建筑师跟建筑师在讨论,它需要很多社会上不同角色的参与,政府、开发商、建筑师,甚至是使用者,实际上这方方面面是一个社会性的问题,是一个制度性的问题,而不仅仅是建筑师本身所能够解决的。所以在目前这个年代,这个问题慢慢过渡到杜鹃老师说的第二个问题,就是制度性或者政治性的问题。

当然在目前的状态下我觉得挺无解的,很多建筑师都觉得很无奈,就是这个制度,或者刚才Ole Bouman说的这个model怎么建立起来。因为在欧洲,特别是荷兰就算从一开始,或者从二战后解决住房问题时,他们都是制度先行或者是model先行,他们先是考虑这个business model或者这个合作的model是怎么样的一个框架,我们才能开始,政府是什么角色,建筑师是什么角色,开发商是什么角色。这些东西一直都是伴随着这个住房建设,这是我们目前非常缺失的。

当然,也有不一样的建筑师,可能我们很多建筑师已经参与过非常多的住宅的项目,但仅仅是一种非常商品模式化的商业住宅模式,没有真正进入到关注居住空间或者社会公平这一块。但至少在这个过程中会看到有那么一个可能性,从民间非政府方面开始主导或者推动的这样一个方式,不管他是不是那种正统的或者政治上正确的一种模式,但我觉得始终是一个非常好的开始。

在回龙观这个项目,以及我们在欧洲学习那段时间,我们关注很多这种housing或者公共空间,实际上在国内我们真的没有机会或者我们不愿意接受这些机会去参与这些社会住宅项目,因此我觉得这个确实是建筑师跟开发商一个非常良好的开始。当然在这个过程中我们也希望越来越使用者或者说公众能够参与,最后能够把政府或者说某个地方的政府能够牵到这个modle里面去进行实施。结果还值得观察,这个东西能不能一步一步给我们带来怎么样的一个结果,还有带来怎么样的一个好的社会影响,我觉得我还是比较乐观。

刘晓都:我接着何健翔这个comment,Ole Bouman刚才讲过这是一个精神,是长期的投资和长期的合作。

什么样的人能具备这样的精神,实际上真正具备这样想法的,他最想做的应该是中央政府,因为中央政府的目标主要是想着社会稳定,这是它主要的一个想法,这是它的需求,它要稳定,它才会去开始大力去做这些事情。和这个能够有共同想法的可能是一些所谓的公共知识分子,可能还有一部分是所谓的建筑师,他们其实是一个很好的推动者。但实际上这个挑战我相信大家都是可以看得到的。

我觉得像这样的一个合作的意义确实是在于,在一定程度上去证明一定的问题,好的设计或者说保障性住房或者比较低收入的住宅应该能够拥有什么样的质量,我觉得这是一个非常非常重要的一个东西,所以说榜样的力量还是无穷的,我觉得这个力量也是该值得去肯定的。从这个角度上来讲,我觉得所谓的“长期投资”这种方向应该是非常值得肯定的,我也觉得这是一个很好的事情。

刘珩:我觉得这个case做到最后其实大家是一个共赢,最后可能万科更有信心将来办多点这种合作项目,我也希望这种合作能够继续。

杜鹃:谢谢!也感谢大家一直跟我们留了下来,这是深圳设计中心第五次设计讲坛,前几次讲坛希望你们也曾经来过,如果还没有来过,希望你们能够来第六、第七、第八,也希望你能够给你们的同学、老师和朋友讲一下你们今天的经验,我们希望在以后的机会里面再继续跟大家一起讨论,谢谢。

主办:深圳市规划和国土资源委员会

承办:深圳市城市设计促进中心