- EVENT >

- DESIGN & LIFE >

- DETAIL

活动回顾 | 【设计与生活29】小空间·大作为

5399 Reads

ACTIVITY REVIEW

导言:

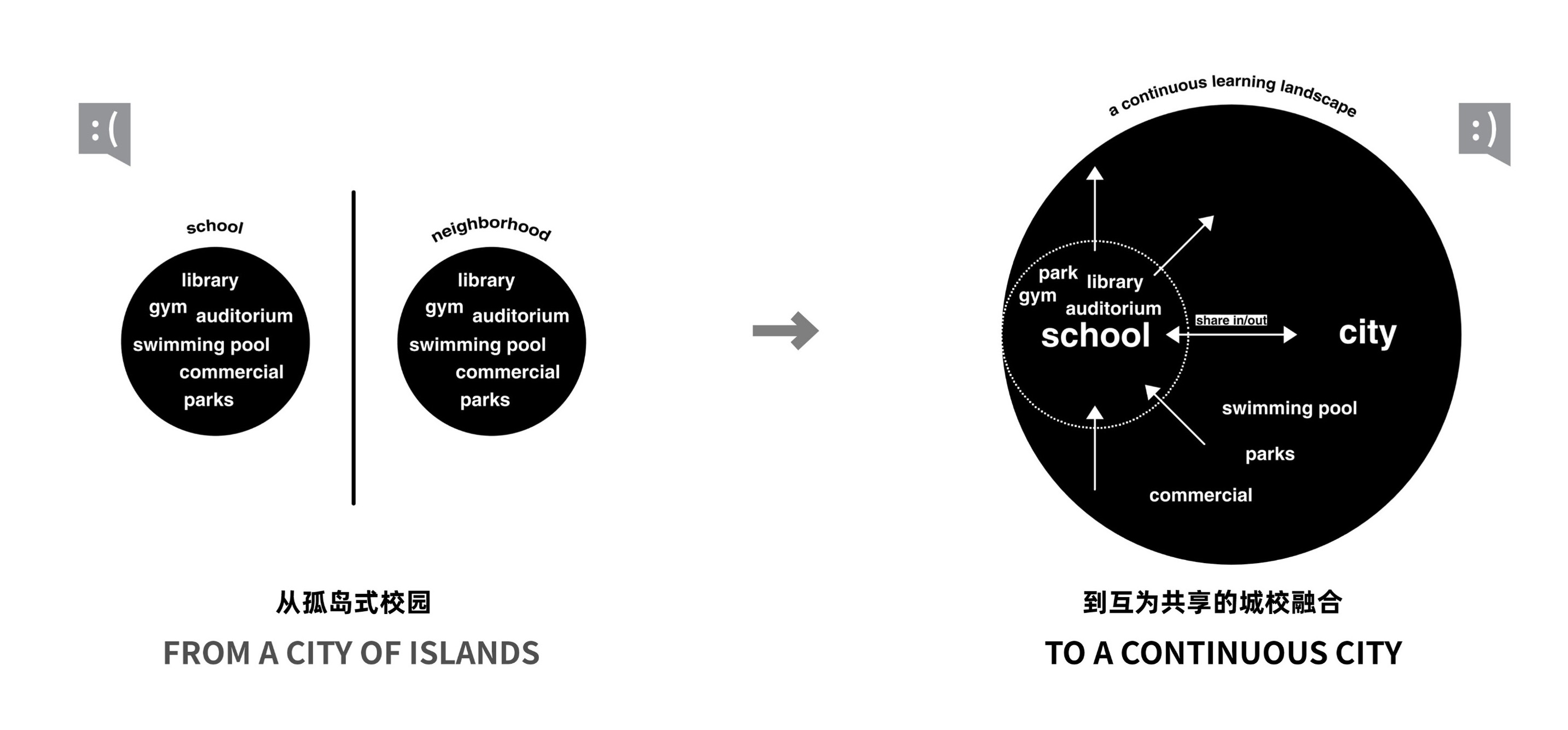

近期,福田中学校园设计荣获“2025 ArchDaily 中国年度建筑大奖”。该设计以立体校园模式大胆创新,打破传统校园封闭式边界束缚,使教育空间完美融入城市肌理,成为有机组成部分。它的设计逻辑,不仅突破空间极限,更重塑了教育场域的社会价值,为存量时代的空间实验,提供创新范本。第29期【设计与生活】小旅,由福田中学项目主创建筑师、reMIX临界工作室创始合伙人陈忱导览,带领大家走进福田中学,看看小空间如何实现大作为。

以下为设计师陈忱导览的实录摘选,希望未能参与本次小旅的伙伴们也能了解到现场讲解的精彩内容。

主入口广场

空间的归还与重塑

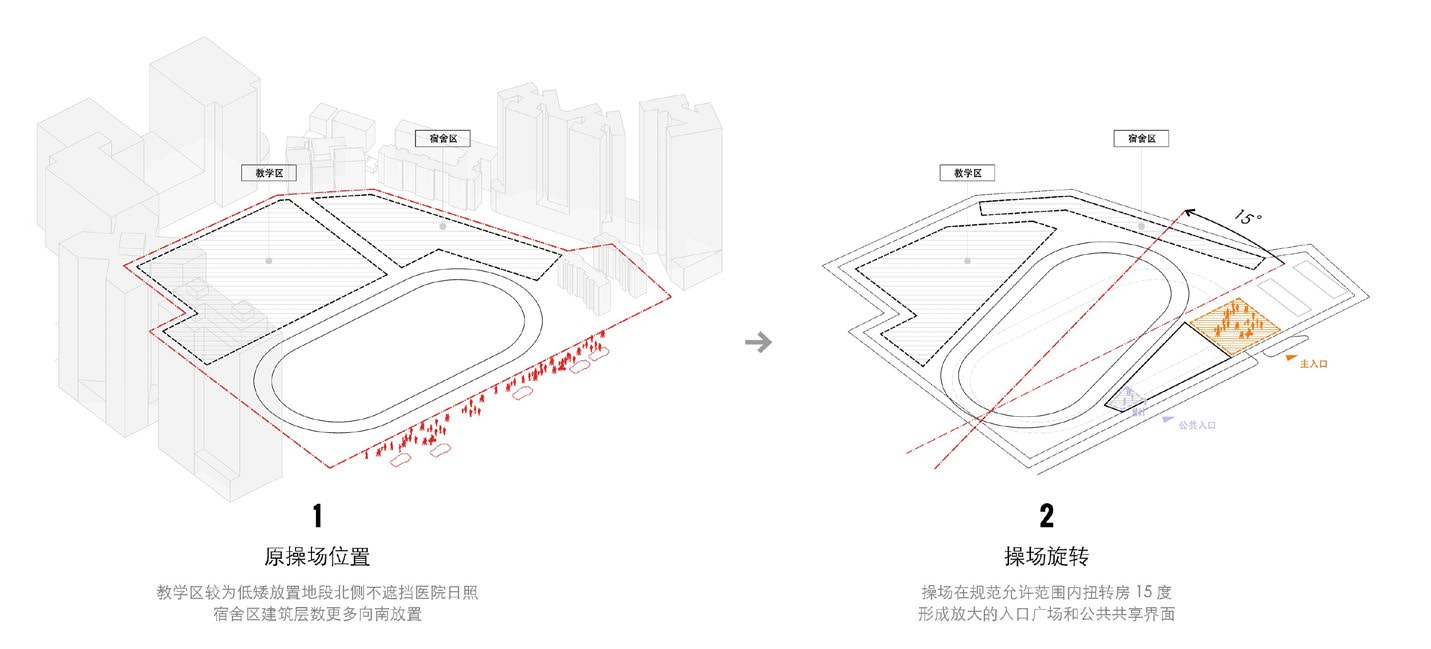

第一站来到主入口广场,入口处的石墩标志着已后退的红线,这是规划布局的初步举措,也就是将操场进行15度的旋转调整,从而创造出一个面积约1000平方米的缓冲区域,以期将入口广场归还于城市。

从场地环境来看,福田中学的用地呈现大疏大密的特征。其北侧、东侧与南侧三面均被百米高层环绕,涵盖医院、住宅、酒店以及城中村等建筑类型;仅有西侧与城市街道的福田路接驳。其对面是都市绿轴的中心公园,具有很强的公共属性。按常理这里应作为校园建筑的正面,然而,由于大进深的裙房,再加上排烟、消防、人防等带来的工程压力,该侧实际上变成了建筑背面,布满了排烟百叶、空调百叶,呈现出大型基础设施断面的模样。在设计过程中,我们着力于对该立面进行处理,力求在满足公共性需求的同时,赋予其良好的外观形象。

艺体中心

是校园,也是市民活动中心

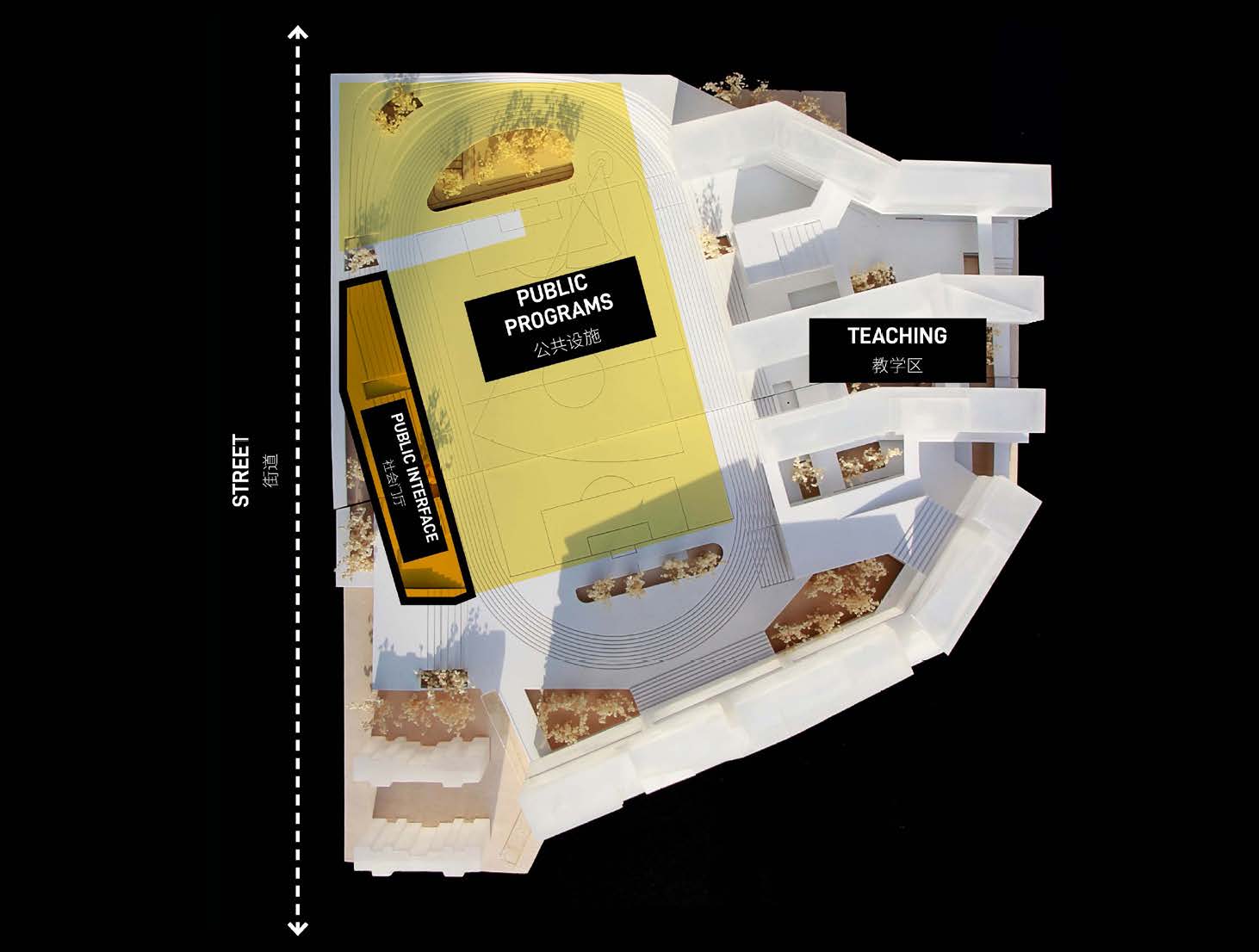

福田中学用地指标堪称当年福田8+1新校园行动计划的“高密度之王”,占地41000平方米,建筑面积却达125000平方米,除去操场面积后毛容积率达3.87,土地利用面临巨大挑战。在制定应对策略时,首先要解决的就是总平面布局的决策问题:教学区应设置于何处?在总平面布局的初步规划阶段,我们充分考虑到未来学校资源共享的需求,并坚定地将公共区域设置于外侧。由于公共区域恰好位于校园地势较低之处,我们决定采取将操场提升至空中的方案,提升至7米的高度,以容纳一个标准的400米田径场和一个11人制的标准足球场。

操场下方的裙房,建筑面积达16000平方米,这里是城校共享的综合艺体中心。艺体中心与东侧教学区以中央南北向轴线为界,具备双向开放特性。以千人报告厅为例,福田中学有3000名学生,分三个年级,每个年级1000人,年级大会需在此举行,举办频率约每月一次或更低。在周末或举行特殊活动时,报告厅可以与周边社区共享。

报告厅设有直接面向城市街道的社会门厅,没有围墙,直接对外开放;在东侧设有学生门厅,当关闭外围门后,这里就可转变为校园内部空间,这种“一门两开”的运营模式,至今已实施一年半的时间。童话剧场如今已转型为粤港澳青少年戏剧体验中心,由第三方机构负责运营。学校虽未收取租金,但通过资源置换,第三方运营公司分担了因物业规模扩大而增加的物业管理压力。要知道,福田中学原建筑面积仅30000余平方米,如今清洁、水电等设施压力显著增大。该剧场每周六、日都会举办公益演出,与学校特色传媒、教育活动相互联动,运营状况良好。

在二层平台上,设计预留了开放廊道以及与中心公园对接的未来接口,并规划配置售票与存包服务设施。在西侧区域上方,设置有开放廊道,在廊道北侧设有楼梯,方便公众从街道直接进入空中操场。

便捷通往空中操场的楼梯。张超/摄

考虑到福田中学的400米标准田径场,是周边数公里内较为稀缺的场地,我们专门规划了约10米宽的宽敞接口。这样的设计,方便社区以及周边学校来共享这一资源。就拿附近的福南小学举例,他们曾在此举办运动会,得益于这个接口,避免了因内部路口未设上下楼梯而不得不远距离绕行的问题,通过合理规划共享方式,也有效避免了给福田中学带来额外的负担。

为附近的中小学运动会提供场地。郑新然/摄

由于校园角部未能一次性完成建设,且连桥位于规划红线之外,所以在竞赛初期,我们就规划了一座通往对面由James Corner设计的中心公园二期的步行天桥。等到中心公园二期建设启动时,我们计划中的连桥也能够架设完成。与此同时,公园内部的设计与学校也能进行有效的联动。公共入口的设计,既满足规划部门提出的衔接要求,也回应了校长希望学生体育课能延伸至公园的诉求。该桥作为额外出口,未来若实现连接,将拓展更多使用场景。

中央大道

从消防通道到校园文化轴线的转变

中央大道旁边的运动空间。张超/摄

福田中学的中央大道是一条南北走向的通廊,呈现出一边私密、一边公共的空间特质。最初,它的设计源于消防安全考量。按照相关规定,长度超过220米的建筑必须用消防通道进行分割。随着双首层策略的实施,该区域的功能发生了转变,不再承担消防通道的职责。基于此,我们与学校携手开展小型项目。双方梳理校园文化展示需求,让中央大道成功转型为校园文化轴线。具体来说,在中央大道的2.2米高度以下部分,我们设置了低矮的墙裙,并嵌入壁画、壁龛、展示架等元素,满足并融入学校的校园文化展示需求。

峡谷

消防策略优化带来的空间惊喜

峡谷区是在消防策略优化和深化过程中意外“诞生”的一处独特空间,由我们与校长一同将其命名为“大峡谷”。为何说它是个惊喜呢?这得从它的构造说起。“峡谷”区域顶部的洞口,实际上就是裙房屋面,其高度为10.4米,且裙房能够供消防车通行。福田中学共有三栋高层建筑,分别是两栋教学楼和一栋宿舍楼,由于地面的建造覆盖率超过80%,无法设置消防扑救面,因此消防扑救面设置在了空中、操场及7.4米—10.4米标高的裙房人工地面上。其中一栋高度为28米的教学楼,按照原设计,在“峡谷”所在位置设有扑救面。但经过与消防部门沟通,从消防安全地面重新计算后发现,这栋楼的实际建筑高度小于24米,依照相关规定无需再设置扑救面,从而打开洞口,并在下方设计了从B1层贯通到1层、2层的中庭空间,最终形成了这处具有岭南特色的户外空间。

运动中心

多元功能与空间利用的平衡

为了方便与社区实现分时共享,福田中学的文化中心与体育中心各自设有两套独立的动线系统。该区域构成学生日常活动的主要路径。进入体育中心的学生门厅后,左侧的蓝色区域为羽毛球馆,设有八片标准羽毛球场。当下,学生普遍养成了携带羽毛球拍上课的习惯,在走廊里经常可以看到羽毛球拍。每逢大课间休息,学生们便会争相下楼抢占羽毛球场地。

设计充分利用每一寸空间,满足学校对3000名学生“阳光体育一小时”的体育设施需求。我们在夹层平台上布置了乒乓球台,此区域的设计运用机械排烟结合自然通风降温的方式,并未安装空调。通过利用北侧与南侧半圆形区域间形成的穿堂风效应,打造出凉爽的空间,各场馆在空气流通上相互连通。

在空中田径场下方,我们也布置了半户外非正式篮球馆,实现自然通风采光。在满足运动空间需求的同时,也兼顾了造价控制。在整个运动空间里,仅有左边篮球馆、游泳馆和报告厅接通空调,其他六七个馆连同风雨篮球馆,均属于未设空调的灰空间。

福田中学的健身房设置在-2.2米处,透过玻璃百叶窗,市政街道景观能直接映入眼帘。在设计伊始,构想将此处打造为完全开放的空间,平时供教师学生使用,到了周末以及工作日的晚上,则转变为面向社会运营的空间,使用者在锻炼过程中,能够欣赏对面中心公园的景色,整体设计致力于营造界面的透明与开放。

健身房。张超/摄

经过调整,八个球场模块整合为四个馆,馆与馆之间设置十字交通。如此一来,运动员在夹层区域可以便捷地前往更衣室、卫生间、器械室以及医务室等场所。上层区域专门针对访客的流线进行设计。例如,当家长前来观赛时,可经由特定入口进入,这一设计有效地将运动员与观众的动线分隔开来。

在北侧的半圆区域,考虑到上下两层均为运动功能,于是设置了快捷通道楼梯,便于体育课内循环。这个球场使用率非常高,置身其中感觉十分舒适。完全在荫凉之下,光线与通风效果俱佳。

连接楼梯。胡康榆/摄

在空中操场上,2.2米的高差被设计为看台,能够容纳七八百名学生在此看比赛,这里经常举办各类体育比赛活动。对面的看台区域也有一番故事。由于学校建造,学生们有三年时间在侨城东的临时校区过渡。临时校区运动设施匮乏,于是学校购置了一批健身器材。校园建设完成之后,器材随之迁至新校园,得到了充分利用,形成了独特的多功能组合。比如,有人在进行骑单车等健身运动时,旁边的观众还能同时欣赏球赛。这种复合型的使用场景,正是我们期望见到的。

空中操场

功能与景观的融合

空中足球场配备的座位,可以容纳全校师生参与运动会。考虑到深圳当地的气候特点,西侧界面专门设计了遮阳雨棚,遮荫和防雨功能兼备。

顶棚采用半透明材质,从街道望去,这种基础设施所呈现的巨构感,正是设计有意追求的,目的在于强化运动设施及其界面的公共属性;而在场地内部,视野通透,对面中心公园景色能够清晰入目。

空中社交圈

线性公园与校园活力的构建

连接宿舍楼与教学楼的空中社交圈。胡康榆/摄

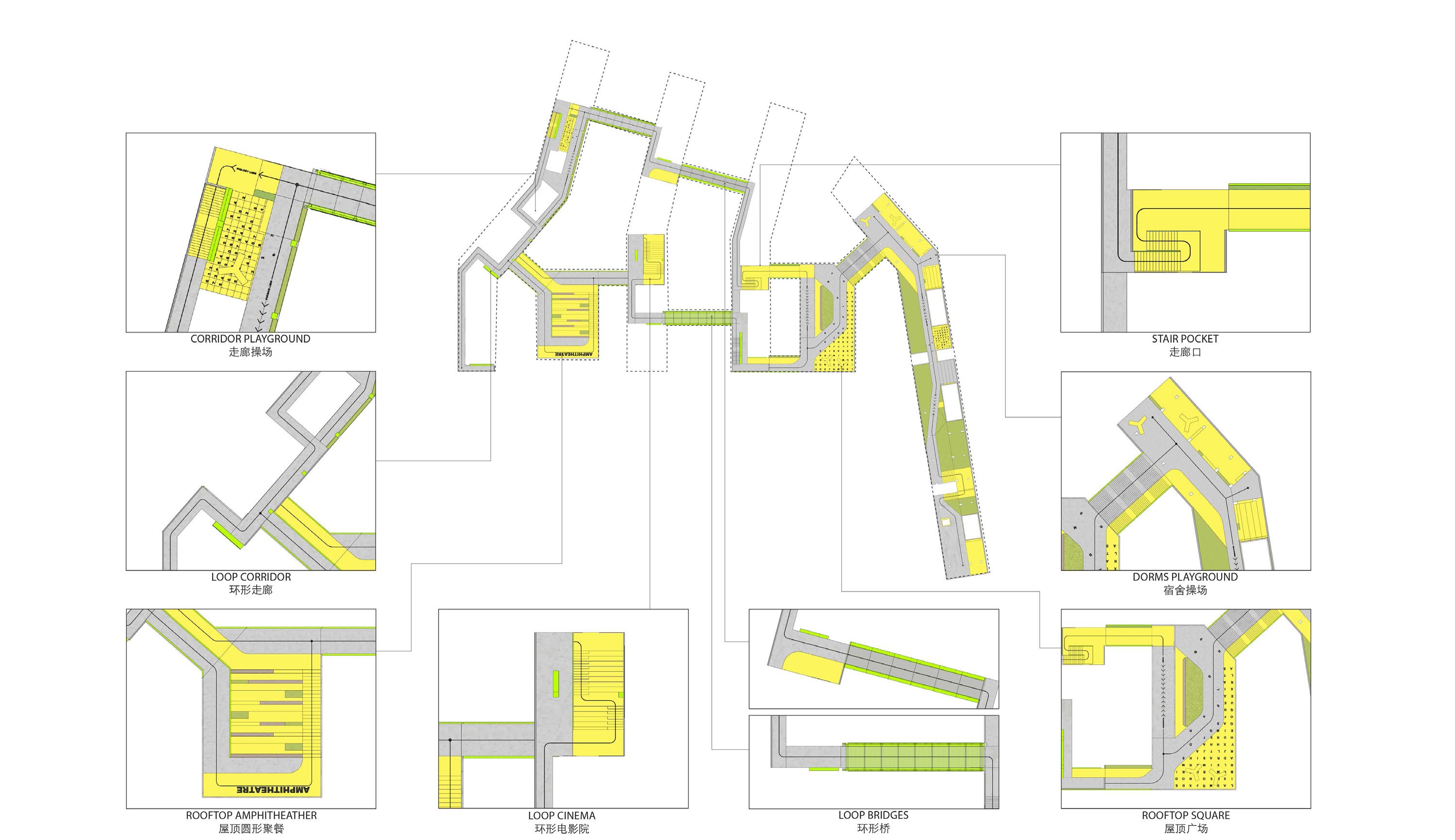

空中社交圈由一条长达400米的绿色环线构建而成,位于6层与7层之间。它并非传统意义上的连桥,而是呈现出类似线性公园的空间形态。在空中社区圈上,设有多处分叉和扩展区域,颇具“口袋公园”的概念特征,全程共有10个这样的放大区域,为讨论、教学等活动延伸至室外提供了充足空间。

在动线空间设计上,考虑到学校规模较大,为妥善解决导示问题,我们将竖向核心筒设计为黄色,每栋楼各设两个,这样一来,师生转换楼层就更加便捷。与此同时,设置彩色水平环,以实现楼宇之间的快速交通连接。连桥被安排设置在3、4、5层,主要是考虑到普通教室的学生走动需求相对较少,而实验层和文科教学区域需要多方向的网络式链接。如此布局,既能满足功能需求,又能避免因每层都设置连桥而破坏教学楼庭院的开放性。

教学连通环与宿舍楼的接驳处,恰好是宿舍上下楼层之间面积达2000平米的大型架空层。这片架空层未来潜力巨大,当时我们设想在此布置健身设施、自习设施以及休闲家具,如此一来,还能缓解食堂座位不足的状况。

宿舍架空层的这个位置特别凉快,它的高度刚好与福田村的顶部齐平,于是此处恰好形成了一个风廊。站在这个地方,往左望去,香港的群山、深圳旧城区以及城中村尽收眼底;向右眺望,则能看到新深圳,包括CBD天际线和中心公园,由此形成一种极具冲击的城市视觉冲击。

本文根据现场资料整理

图片/视频来自于深圳市城市设计促进中心、张超、胡康榆、郑新然