- EVENT >

- DESIGN FORUM >

- DETAIL

城市更新:为老城注入新生

2025-06-20

7359 Reads

ACTIVITY REVIEW

导言:

“匠心之韵——建筑艺术和美学淬砺系列活动”由深圳市规划和自然资源局城市和建筑设计处策划,深圳市规划国土发展研究中心(深圳市城市设计促进中心)承办,邀请国内外城市和建筑设计大师作理论的传授和经验的系列分享。本期活动邀请了SOM设计事务所的设计合伙人,美国建筑设计协会院士Michael Duncan和理事庄媛媛作讲座分享。Michael的分享主题是“城市更新,为老城注入新生”,他从理论出发,分享了SOM事务所国内外的项目经历,为如何在现有城市肌理的基础上注入新的活力提供了丰富的实践参考。

非常感谢今天有机会与各位交流。每次来到深圳,都能深切感受到这座城市在短时间内的迅猛发展变迁。今天我想围绕「如何在现有城市肌理中注入新活力」,分享我们在全球范围内的城市再生与建筑适应性再利用实践。

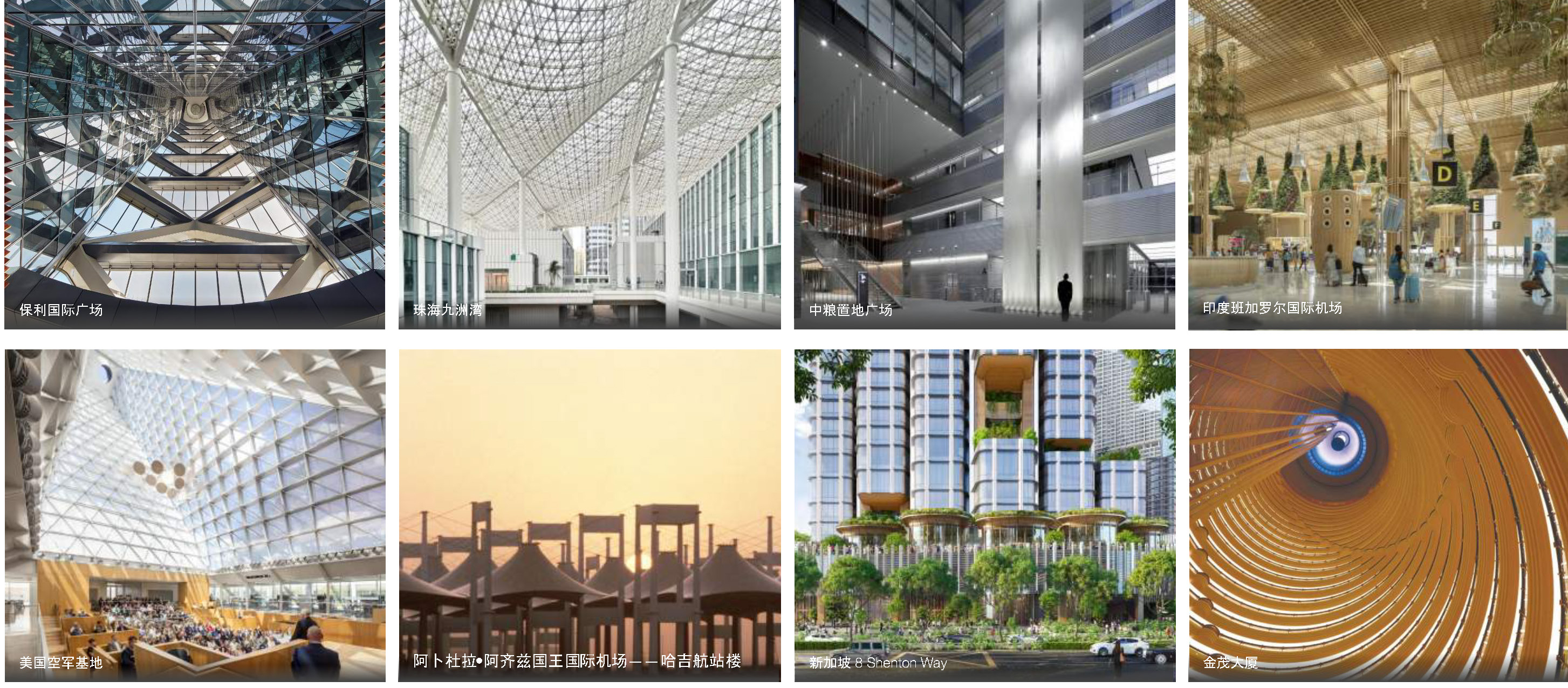

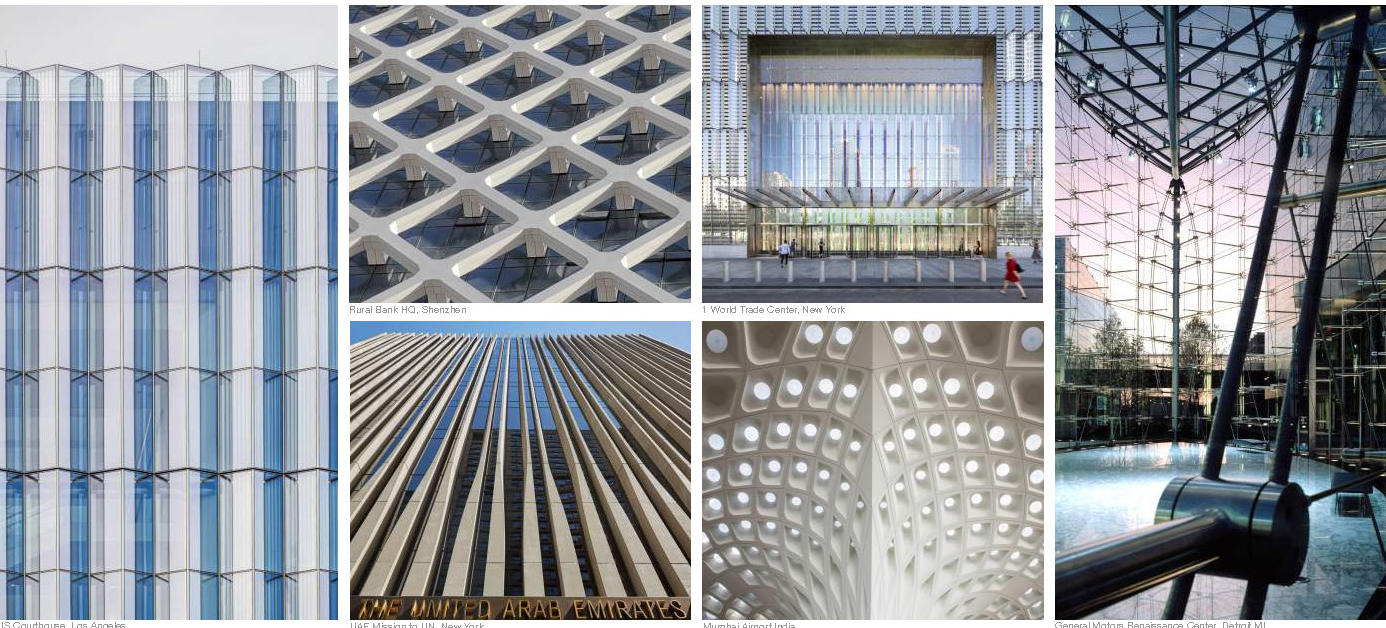

成立近90年的SOM,始终以定制化设计打破“一招鲜”模式:从纽约曼哈顿地标到深圳福田中心区规划,从超高层综合体到低碳环保园区,我们坚持多专业协同,全球实践中,SOM 始终秉持四大设计原则:充分尊重地域文化与气候特征、营造多元公共社交场所、实现建筑构造与性能的合理表达、践行长期全面的可持续设计。

充分尊重地域文化与气候特征

无论办公、公建、机场还是公寓,我们均从气候、生态、文化、功能维度深入发掘地域气质与文脉特征。

营造多元公共社交场所

从大尺度规划到单体建筑,我们始终专注于场所营造,创造促进社交互动的公共空间。

建筑构造与性能的合理表达

建筑造型与性能高度契合,结构设计不仅满足功能需求,更兼顾热工、节能等性能指标,同时实现大跨度无柱空间,提升使用价值。

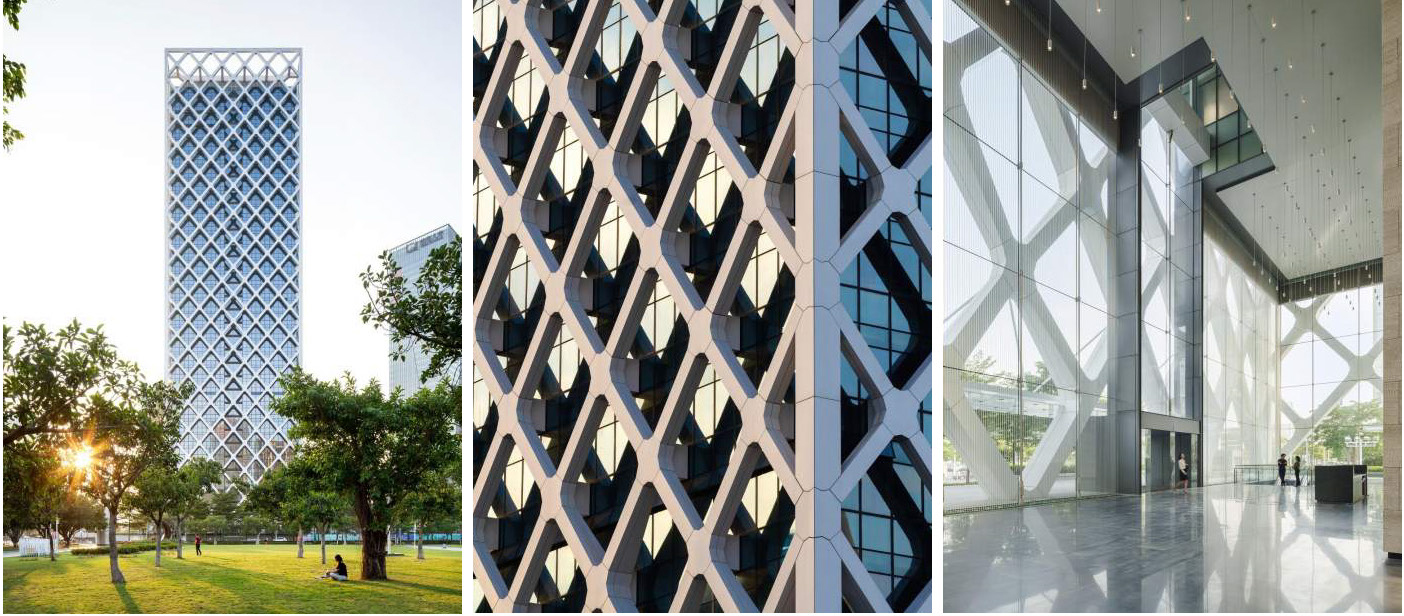

深圳农商行项目结构外立面桁架即为结构柱,通过外挑结构实现室内无柱空间,兼顾建筑形态与功能需求。

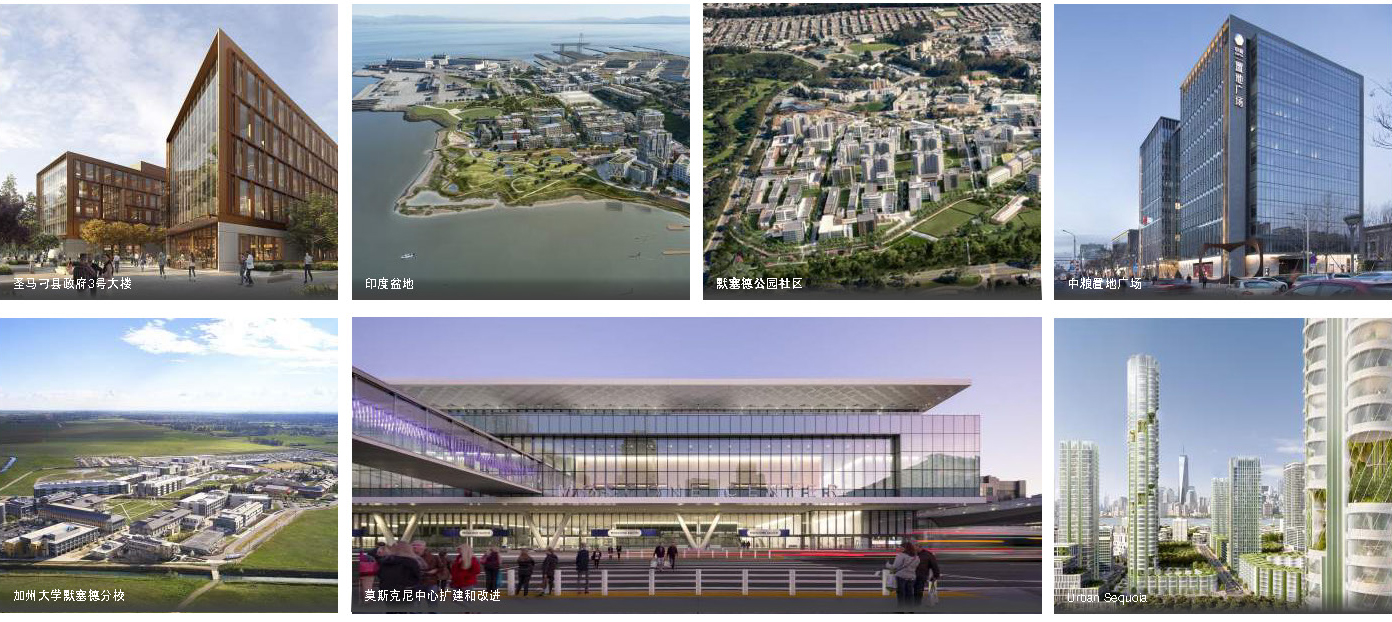

全面的可持续绿色建筑评价体系

我们致力于构建覆盖不同规模项目的可持续建筑全面评估体系,涵盖材料应用、建筑空间到园区规划等维度。以加州大学默塞德分校项目为例,我们深度参与了从规划到建设的全过程,该项目目前仍在建设中,现已成为美国最具代表性的零碳低碳环保园区项目。同时,我们会对所有项目建筑材料的全生命周期碳排放进行评估,包括前期生产及后期回收阶段的全过程碳排放监测。

在城市更新领域,相较于传统的全部推倒重建模式,如今全球及国内更多项目注重在现有文脉基础上对既有建筑进行功能性置换与再利用,充分发掘其自身价值并拓展形态,这也是我们持续探索的方向。

以上是我们的总体设计理念,接下来将为大家分享这些理念在全球项目中的实践案例。

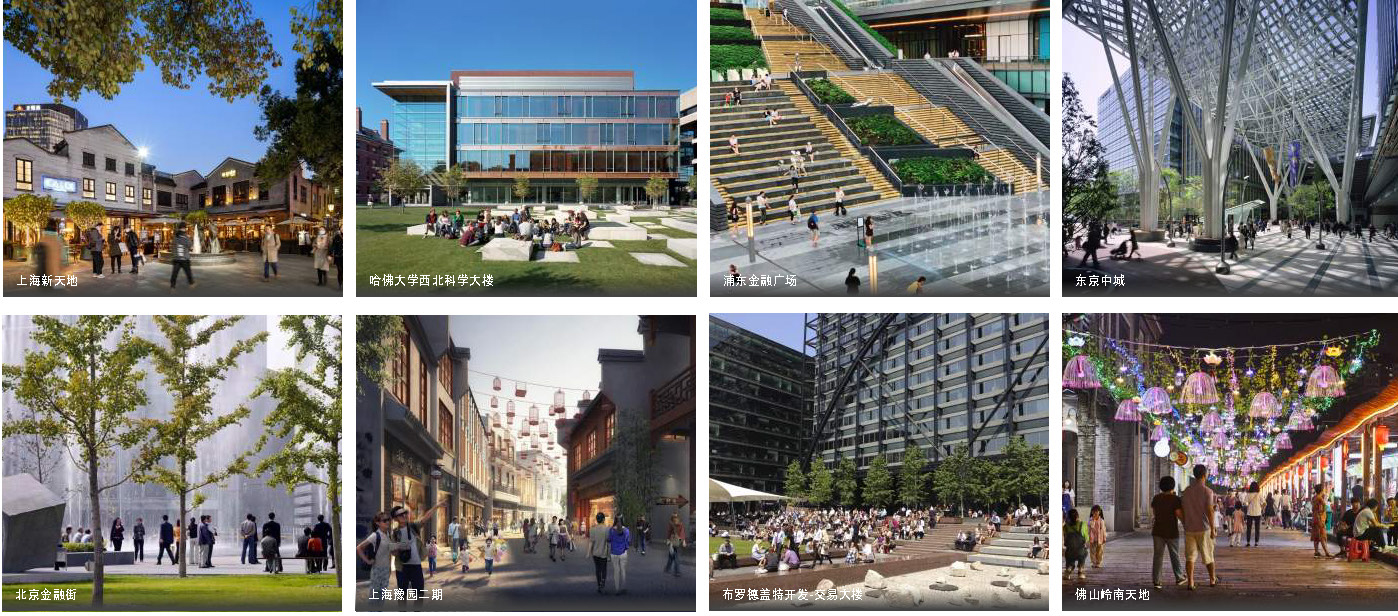

北京金融街项目地处北京西二环,紧邻城市中轴线,当时东侧区域刚启动建设,作为城市向西拓展的节点,这里汇聚了银行、酒店、总部办公等多元业态。

项目建筑高度适中,采用组团式规划布局:组团内部设置公共空间,组团之间通过共享建筑空间,着力营造富有场所感的公共体验。我们将服务配套功能集中布置于建筑下部,把更多首层空间释放为亲地步行区域。不同业态围绕中心广场布局,打造友好、连续且贯通的步行体验。室内外空间相互渗透,各业态建筑在统一规划框架下又各具个性。

这个项目的设计核心在于公共空间营造,打造步行友好、亲近地面的建筑体验。从初期规划到单体建筑设计,我们见证了项目在25年周期中不断向外拓展、持续优化调整的全过程。

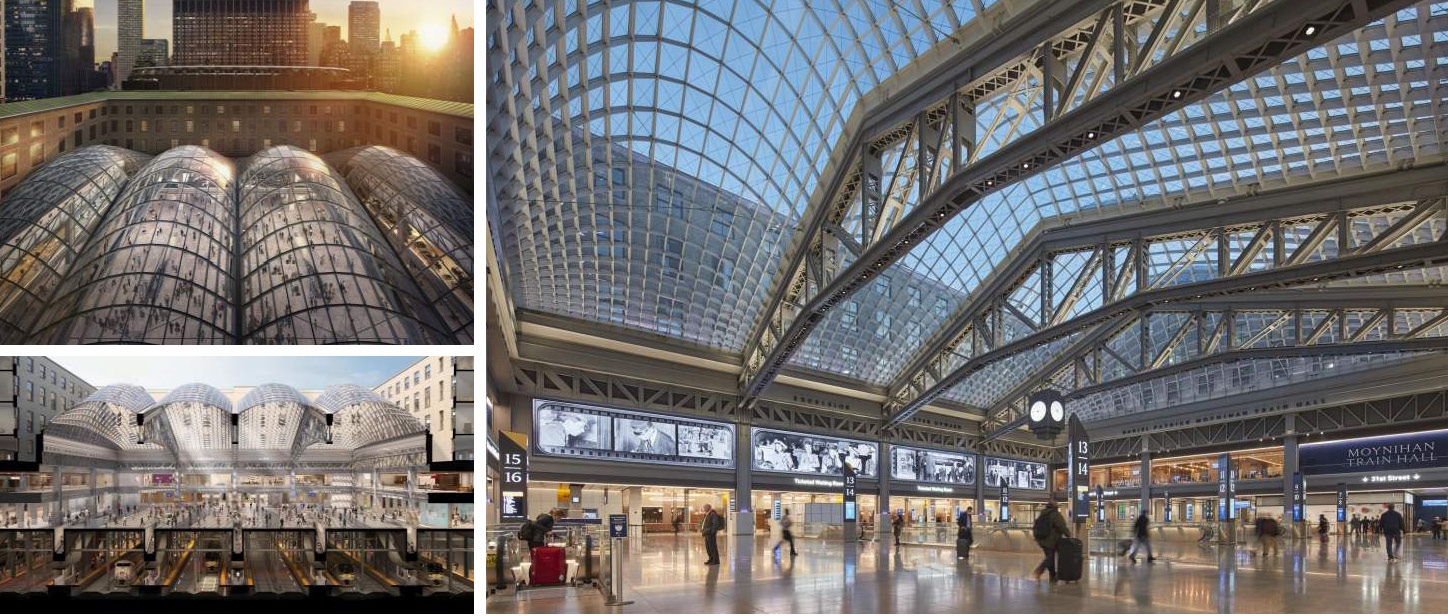

这是刚落成的纽约西曼哈顿核心区项目,作为全美最大城市更新项目之一,由SOM全程规划设计。项目地处纽约中城,曾因紧邻车站及地下轨道导致发展滞后,如今通过串联高线公园、Moynilan车站及办公酒店等业态,成为纽约新核心。其中Moynilan车站已是纽约使用频率最高的交通枢纽。

规划初期,地下轨道与车站的连通性对结构设计提出严苛要求。我们通过大堂结构转换技术,在不影响轨道运行的前提下,实现了无柱通透的空间效果。建成后的两座主塔与公共空间形成步行友好界面,哈德逊广场35号更成为网红打卡地,未来将通过甲板空间拓展西曼哈顿最后开发区域。

区域核心的历史车站曾是罗马风古典建筑代表,虽于上世纪60年代拆除,却唤醒了城市再生意识。其西侧的邮局分拣中心经SOM改造为车站到达大厅,保留原有桁架结构并增设采光点,既激活区位价值又延续历史肌理,如今Facebook总部园区已入驻于此。

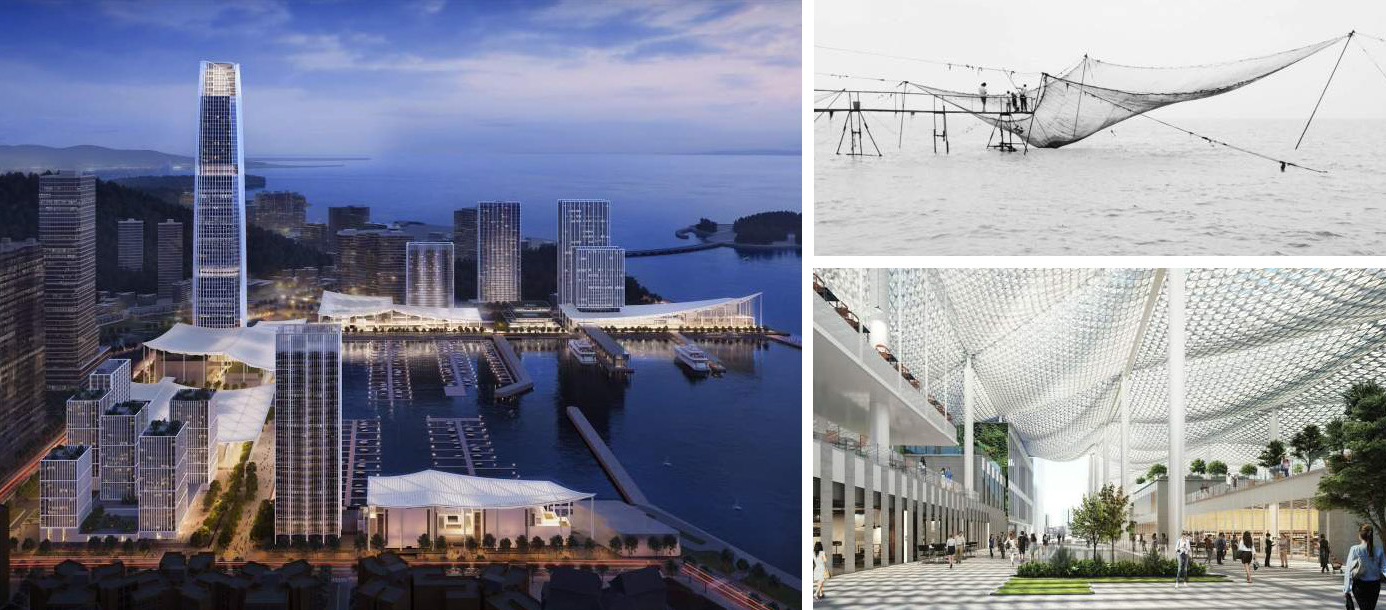

紧邻深圳的珠海九洲湾项目以多元业态布局,聚焦亲水空间价值最大化与热带气候舒适度设计。我们以 “渔网” 为文化符号,将其转化为遮阳雨幕系统,量化分析显示该设计使下层商业空间体感温度显著改善。同时通过动态模拟优化建筑形体,整合雨水收集与太阳能系统,打造兼具地域特色与生态性能的公共空间。这是前段时间拍摄的照片,港口码头今年将正式投入运营,我们也十分期待。

作为台北老城区首个大体量更新项目,双子星大厦依托高密度的台北车站 TOD 网络,突破 “城市墙” 传统模式,以三维绿化贯穿建筑高度,形成通透呼吸的立体空间。两塔之间的悬挑 “城市客厅” 整合艺术馆、观景台等功能,既是远山景观的视觉焦点,也是市民聚集的共享场所,为台湾老城更新树立标杆。

宁波国华项目以 “水” 为设计核心,立面桁架既是结构体系也是建筑语言。塔楼顶部雨水收集系统与景观灌溉系统联动,实现水资源循环利用;多元业态通过亲地空间与室内外流线串联,将宁波水乡文化融入办公、商业与文化功能,打造高效且富有地域特色的城市综合体。

接下来重点聊聊城市更新与建筑适用性再利用的项目实践。

国外城市更新起步较早,在地性改造已成为主流 —— 从邮局分拣中心变身车站大厅,到医院转型为酒店,跨业态功能转换正唤醒城市记忆。这种以旧焕新的模式,既能延续历史文脉,又能通过性能优化实现低碳环保,展现出比推倒重建更丰富的可能性。

1992 年规划的上海新天地,是国内首个保留历史肌理的更新项目。SOM与开发主体一起放弃全拆重建,保留里弄格局与湖景资源,将石库门文脉与现代商业融合。这种场所营造 + 市场赋能的模式,不仅激活了历史街区,更通过步行网络与材料叙事,塑造出独有的城市记忆场景,成为后续天地系列的范本。

作为纽约第五大道的地标,华尔道夫酒店改造面临严格限制:建筑框架不可变动,且图纸信息缺失。我们在保留文艺复兴时期雕塑、节点的基础上,调整业态比例(减少客房、增加住宅),通过细节推敲与材料复原,让百年建筑在功能迭代中延续历史韵味,成为历史保护与商业更新结合的典范。

一些小体量的建筑也有城市更新或者再利用的价值,我们通过设计让新与旧并肩。旧金山斯特兰剧院曾是地标性戏剧中心,衰败后经改造重获新生。我们采用老壳新肉策略,扩宽空间进深、增设夹层,将前厅转化为公众互动区,同时强化红色主调等历史标识。这种全流程的戏剧体验设计,让文化灵魂通过空间再造得以延续,证明小建筑也能成为城市更新的活力节点。

加州大学柏克莱分校 Grimes 工程中心,这座刚竣工的学生活动中心是工程学院核心节点,在 70 年代粗野派老建筑基础上增建新体块,保留原有结构并延续 "三段式" 韵律。特色在于使用记忆型钢连接构件,实现轻盈荷载与结构自复型,黄色协作区已成为学生交流枢纽,开幕时千余人见证其与中央广场的联动设计。

针对办公过剩难题,纽约中城项目通过 "竖向功能切分" 破局:保留原有结构体系,以体量切分引入日照,底部设办公与学校,中部布局多元住宅(高端 / 市场化 / 廉租),顶部为豪宅露台。这种按市场价值排序的改造模式,正成为美国消解空置办公的典型方案。

作为南浦大桥滨江收官之作,项目以 "新旧嵌叠" 为核心:严格保护历史建筑,按里弄肌理补全底层街巷,通过架高的 "第六空间" 突破防汛堤坝视野限制,形成观景、打卡、休憩一体的公共层。历史建筑差异化保留(原样保护 / 功能适配),中央主脉串联新旧功能,打造兼具历史场景与现代活力的滨水地标。

SOM 长期深耕研发类项目,与美国藤校及生命科学企业合作打造哈佛西北科学大楼等标杆。这类实践与城市更新紧密相连,尤其美国硅谷湾区的发展路径对中国大湾区颇具启示 —— 其以加州大学等学术资源为依托,形成科技公司与生命科学企业融合发展的环状布局,与粤港澳大湾区的空间逻辑高度相似。

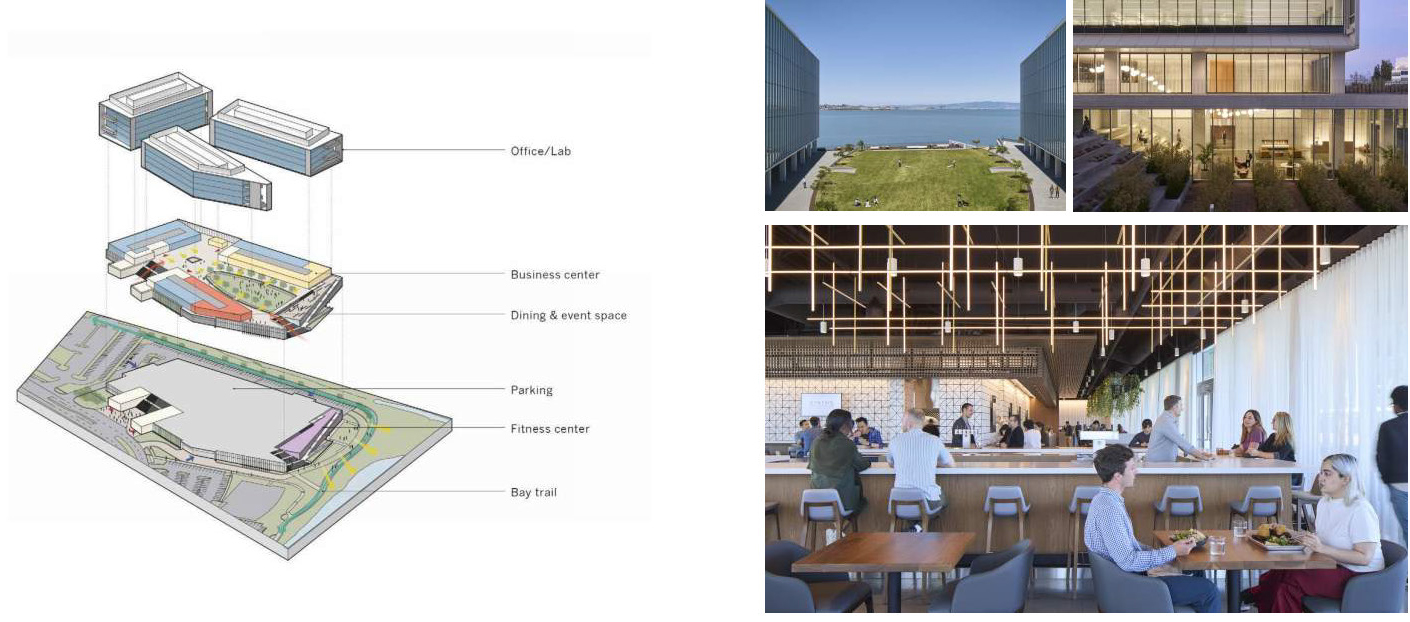

近年美国湾区呈现显著趋势:生命科学与高科技企业从独立分布转向跨界融合。如去年落成的创世纪码头,位于硅谷南岸黄金地段,以通透公区结合水景远山,专为科研人员设计兼具功能与舒适性的交流空间,打破传统研发建筑的封闭感。