龙岭社区岗亭、校门口、游乐场的微修复,与社区工作站的新探索

2019.03.26

30655Reads

图文丨王婷

编辑 | 邓世杰

设计效果图 | 谢菲实践家、欧阳兆龙、朱正

小美赛与龙岭社区的结缘是因为龙岭初级中学的王校长的牵线搭桥。不同于其他校园,龙岭初级中心的校园设计别具匠心。校门口的等候广场有效地解决了上放学高峰期校门口的拥挤;攀岩墙、空中花园、与全市系统链接的校内图书馆让校园生活变得丰富有趣。这种打破常规做法,用量身打造的设计去提升生活环境的做法与小美赛的观念不谋而合。因此在王校长告诉我们龙岭社区工作站有意向与组委会合作开展小美赛,改善社区环境时,我们一下子就心动了。

龙岭社区属混合式社区,其中龙岭新村为城中村,龙岭山庄为花园式小区,荣华楼及祥发楼片区组成了布吉街最繁华的商业地带。虽然经过综合整治,社区内环境已有了较大的提升,但公共空间少,空间利用率低,步行系统断裂,人车混行仍是社区内的主要问题。

进入社区之初,社区工作人员与组委会通过现场踏勘与调研共同梳理出了社区的初步改造需求。随后由社区工作站组织了居民和谐促进会,有九十多位居民代表出席并对初步需求清单进行讨论与投票,最终投票选出了以社区公共空间为主的五个设计地点作为竞赛任务发布。

竞赛发布后共收到了九组设计团队针对不同地块提交的四十个设计方案。评审委员会从中选出了四组入围设计团队,并通过方案深化工作坊由社区居民代表、商铺代表、学校代表、工作站代表共同投票选出各地块的优胜设计方案。随后通过海报张贴及室外宣讲的形式对方案进行了公示与意见收集。

此后,优胜设计团队进入社区开始了长达五个月的方案沟通、修改与深化之旅。出于对管理操作上的担忧、对现状改造过大及无法保证消除安全隐患等原因,有两个地块的方案没有能够落地实施。但在各方的博弈与努力下,历经了一年的努力,其他三个地块的方案终于在2018年12月中旬施工完成,成为了龙岭居民生活中的一部分。

落成方案

1,废旧岗亭变爱心驿站

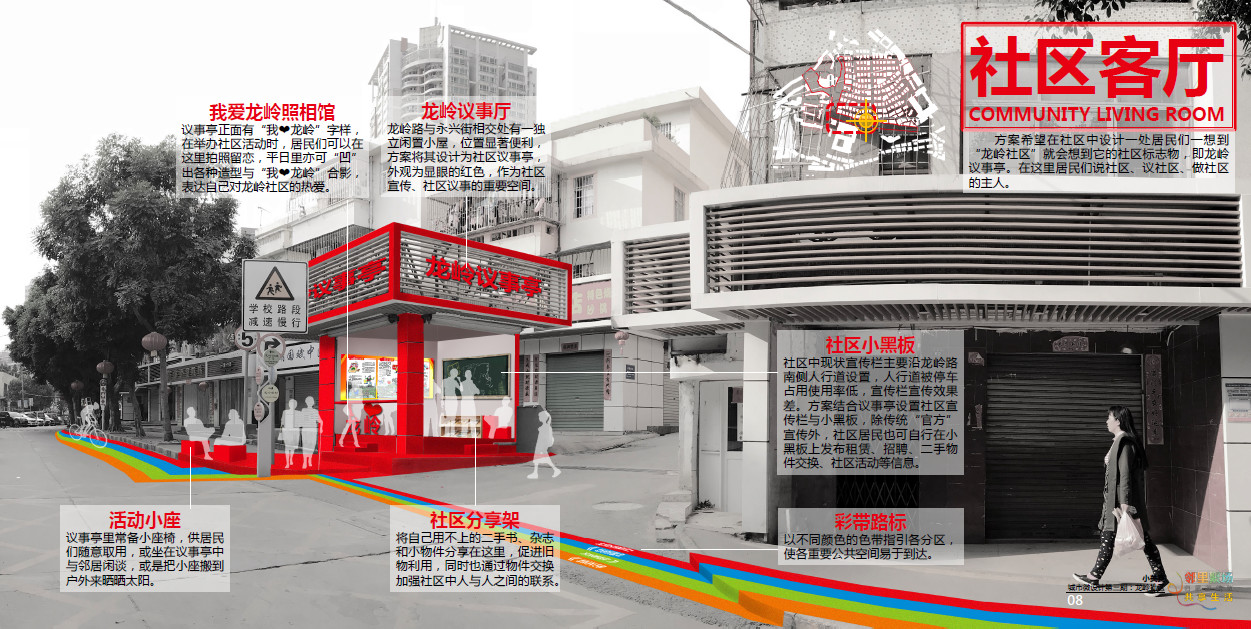

龙岭双号路是龙岭新村的唯一入口,沿途分布着龙岭初级中学,龙岭学校与龙岭老干部活动中心,日常人流量大,空间使用频繁,是社区的主干道。龙岭双号路与永兴街的交叉路口旁矗立着一个废弃的岗亭,岗亭旁边因为建筑物的退让有一片小小的空地。据社区工作人员描述,该岗亭的建筑历史“年代久远”,不清楚最初的功能和废弃的时间。2017年社区曾计划将该岗亭改造为微型消防站,但因为政策的调整搁置了。而岗亭旁边的空地是双号路沿街最为宽敞的一段空间。由于地形的南北高差,空地被分割为人行道与商铺前的平台,由一到两级台阶连接。

根据社区状况,设计师提出利用现有资源,将废弃岗亭改造为“龙岭议事厅”,供社区宣传与居民交换二手物品的使用。这个想法与社区不谋而合,为了方便后期的使用与管理,方案后续引入龙岭成熟的居民义工系统,将岗亭改为“龙岭爱心驿站”。驿站的日常维护与管理交由义工团队负责,并且增加便民工具箱,流动书架等功能。目前爱心驿站已投入使用,社区义工可以通过报名,在驿站轮岗服务。

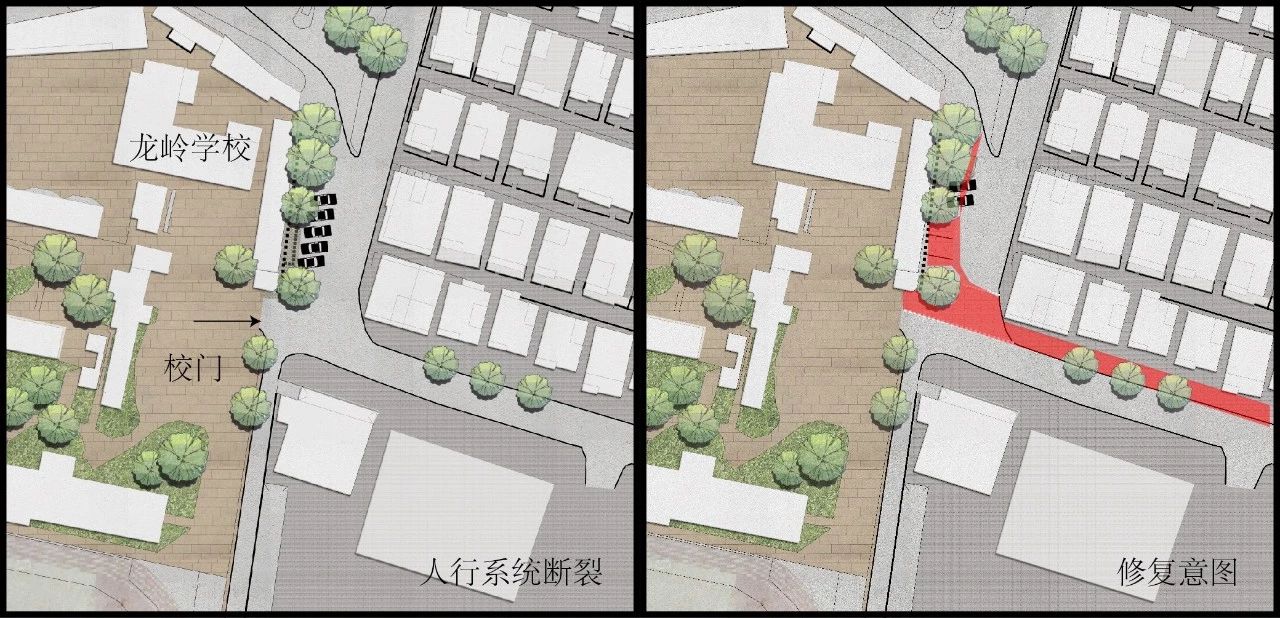

2,龙岭校门口改造:人行系统的修复

龙岭学校的校门位于龙岭双号路与龙岭北路的交界处。从这个拐角开始,龙岭北路的西侧被停放的车辆占据,东侧也没有连贯的人行道,由于高差商铺门前的平台呈阶梯状向上,互相不连通。因此这里的人行系统处于断裂的状态,人车必须混行。而学校门口每天在上放学时间段总是挤满了等候的家长和来往的学生,车辆往往是在人群的裹挟下前进,存在非常严重的安全隐患。

设计方案希望对人行系统进行修复和延伸。首先是收复龙岭北路西侧被车辆停放占用的空间,并将其改造为人行道。老旧社区改造项目中的一大难点就是人车空间的平衡。改造会造成部分停车位的减少,也会影响停车费的收入。但对于大部分的居民,尤其是学生与家长来说,校门口的人行系统改造是对日常安全的基本保障。因此在尽可能的减少对停车位的影响下,经过公示与宣讲,人行道的改造方案得以通过。改造过后双号路的人行道,斑马线,与龙岭北路新增的人行道就形成了一个连续的人行系统。同时根据学生家长们提出的需求在校门两侧人行道上方增加了遮雨棚,并且在校门口背面增加了木制格栅,学校或社区将来可以使用这面墙作为社区宣传栏。

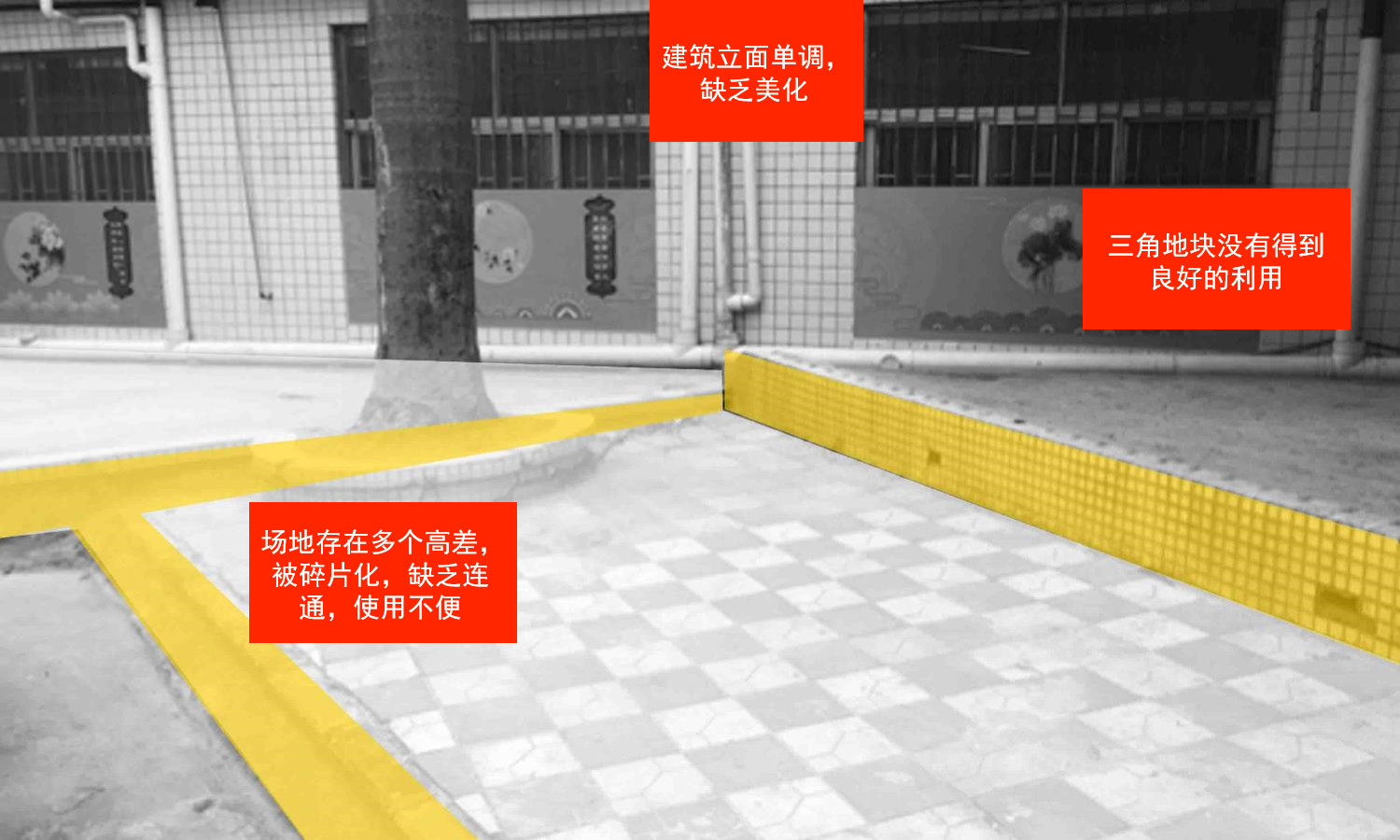

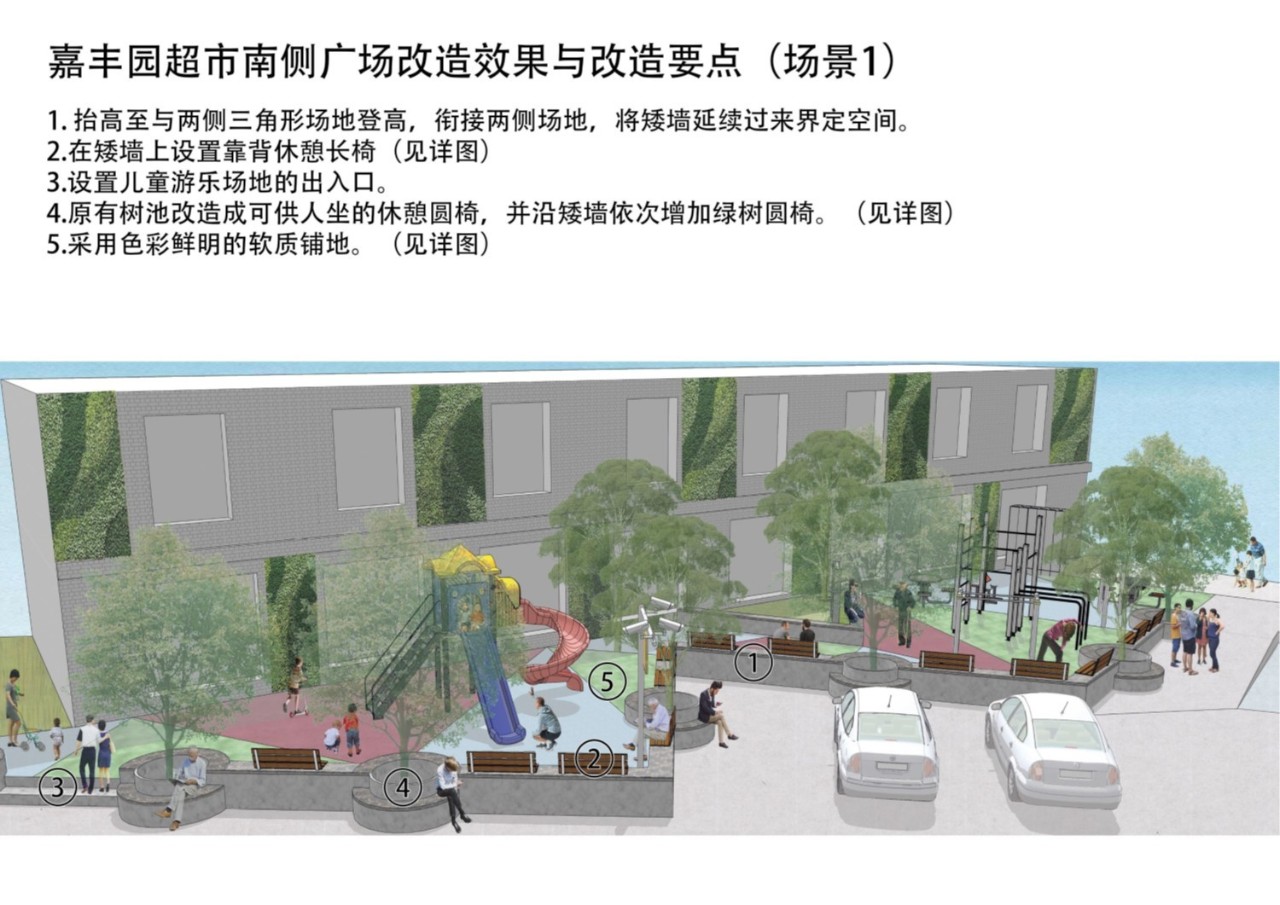

3,游乐场重组

嘉丰园超市旁有一块小型的公共空间,上面有儿童游乐设施和健身设施。空地可供居民休憩活动的空间本就不大,由于高差问题变得十分碎片化,空间利用率较低。针对这个情况设计师提出了整合场地内的碎片空间,形成高度统一的整体平台,并重新规划平台上的游乐健身设施。同时为了将儿童游乐场所与车道间隔开,在平台的外围修建了结合座椅功能的护栏,让家长在休憩的同时能够观察到孩子的状况。

后记

不同于第二期的立新社区,龙岭社区没有第三方社区营造机构的介入,社区自治程度相对较为薄弱。

在这样的情况下,要有效收集到居民的反馈意见对设计师的沟通能力和投入时间都有较高的要求。在一个大会上进行方案讨论通常只有非常浅层的居民参与效果,增加更多小范围的社区访谈、调研、沟通往往能更好地在设计师与居民间建立信任与联系。期待每个社区都能自发的(或是在社区营造机构引导下)形成成熟的居民自治机制并不现实,像龙岭这样的社区往往才是大多数社区的现状。不过在尽可能的情况下增加设计方案的曝光率,当方案切中居民可以识别的关键利益时,只要保持反馈渠道的通畅,仍然可以收到踊跃的反馈。

在三号游乐场地块连接的一个小广场设计过程里,就曾出现一个小小的意外。设计师谢菲实践家提出把占据了学校门口走道的移动借书机腾挪过来的想法,在经过宣讲会和海报公示后,没曾想到,我们在三天内就收到了170条关于反对借书机移动到小广场的意见。在苦于难以收集居民意见的组委会来说,居民反应之迅速,言辞之坚决,让我们耳目一新。综合了居民的意见后,我们最终决定取消了转移借书机的计划,并向相关部门提交申请,将借书机转移出了龙岭社区。目前该区域已被规划为家长等候区域,加装雨棚以及台阶式座椅。尽管设计方案被否决,不过这不正是小美赛进入社区,鼓励居民参与,最终改善社区环境的初衷么?遗憾的是居民对公共空间的影响力,往往取决于“声音大”、“密度高”,而缺乏决策授权机制。

从另一方面看,也正是因为本次项目有社区工作站作为明确的主办方,竞赛成果的落地实施无论是在资金或是在执行上都可以得到较强有力的保障,使得较晚开展的小美赛第三期比第二期更早完工。在社区没有形成一个强有力的居民自治组织,不能有效地与设计师和工作站进行对话、表达诉求、提出意见的前提下,社区工作站作为最了解社区情况的机构,几乎是唯一一个可以代表社区意见的对话主体。同时工作站在实施资金的保障、改造工程的招标和监理等环节都具有其他实施主体不能相比的优势与经验。设计师以工作站为入口进入社区,可能是当前适应性最高、门槛最低的工作方式。

历程回顾

2017年

12月20日 现场踏勘,整理初步需求列表

2018年

1月4日 社区工作站组织和谐促进会,与居民共同讨论需求并投票选点

1月8日 竞赛发布

2月9日 设计师现场踏勘

2月28日 提交设计方案

3月13日 专家评审会,选出四个入围团队

3月24日 社区深化工作坊,邀请社区居民代表、商铺代表、学校代表、工作站代表与设计师共同讨论方案, 并投票决定各个地块的负责设计师

4月21日 室外宣讲会

5月28日 向街道办移交设计图纸

6月 - 12月 在街道主持开展施工工程

2018年12月 - 2019年1月 各地块陆续完成改造

CATALOG

SUMMARY:

小美赛第三期来到了龙岗区布吉街道的龙岭社区。由居民和谐促进会票选出来的设计地块,位于城中村和小区居民楼之间,普遍存在着混合社区的通病,如人车混行、公共空间少,空间利用率低等。 不同于第二期的立新社区,龙岭没有第三方社区营造机构的介入,社区自治程度相对较为薄弱,这也正是深圳大部分社区的现状。在此情况下,如何进入社区,是本期小美赛探索的工作模式。