从“绿化工具”到“绿色伙伴”——梅林中康路换树的反思

2019.09.24

25556Reads

编辑:邓世杰

作者:刘雅

引言

我们是一列树,立在城市的飞尘里。

……或许所有的人都早已习惯于污浊了,

但我们仍然固执地制造着不被珍视的清新。

——《行道树》张晓风

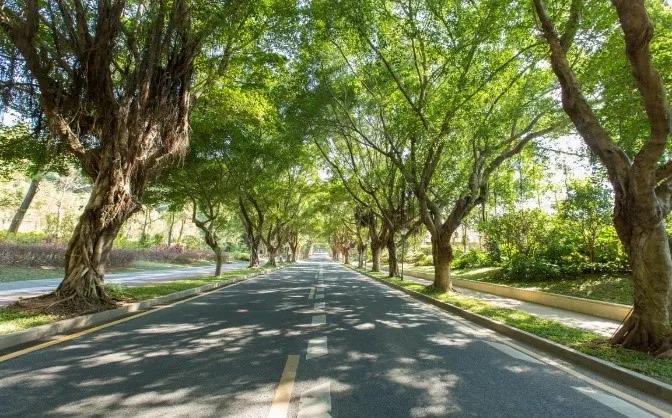

“城市森林”,顾名思义,指的是在城市中生长的草木植物。除了植物生长密集的公园、树林以外,在城市中最普遍的绿化形式之一就是植栽行道树——在都市环境里,鲜有事物带来的好处能与树木相比。

近年来,城市绿化问题作为生态文明建设的重要内容得到广泛重视。然而,草木本属于自然,并不是所有植物都能在城市的喧嚣中健康成长,出于对城市居民人身及财物安全的考虑,城市里的树木不但需要有一定抵御自然灾害的能力,还有被科学修剪及养护的需要。

去年台风“山竹”过境广东,引发了一系列关于行道树倒伏、抗风、种植、更换的讨论,也应运产生了对整体换树的支持或反对的不同意见,本文将结合部分实例及中康路的树木考察对上述问题作简要梳理,反思城市绿化这一可能被过度简化的命题。

01 无价的树木

树木在解决当今人类最为关注的气候变化、健康及环境问题中都起到了部分作用,除此之外,它们还能提升环境的整体价值,包括经济价值和营造地方特色[1]。

在一些夏季炎热且降雨多的城市,行道树的意义尤为重要——炎炎夏日里,树木提供庇荫;突如其来的降雨时,树木也为行人短暂地遮风挡雨。除了我们熟知的净化空气、减弱噪音等作用,种植树木还可以降低洪涝的风险,经过一定的设计后最大限度地发挥收集、过滤雨水径流的作用,促进海绵城市的建设。

在城市不断扩张,生物多样性被减弱甚至丧失的时候,城市里的绿化往往能成为城市中一些小动物的栖身之所,留住它们。除此之外,城市绿化还有助于营造地方特色,提升周边环境的经济价值。

在雨水管理、空气质量控制等基础设施投入方面,树木都比其它形式有更大的成本优势。随着时间的流逝,一些城市中的公共财产也许逐渐老化、贬值,而树木则不同——他们的价值逐年增长。

02“脆弱”的城市森林

也许人们已习惯行道树日复一日整齐列队制造清新,其实它们不总如我们所想象般强壮。2018年9月,台风“山竹”过境深圳,据粗略统计共吹倒了11680棵行道树(不含折损、倾斜的树木)[2],同时,珠三角城市普遍发生大面积树木倒伏情况,直接引发多起交通事故。

事件发生后,引发了一波关于行道树抗风性的热烈讨论,尝试分析导致众多树木倒伏的原因及对未来风险防范的建议。总结下来,造成台风中树木倒伏的内外因及管理因素主要包含:

1、台风、大雨的直接原因;

2、立地条件:土质问题、树木的种植间距小、种植穴小;

3、部分树木位于风口,受风面大;

4、道路改造频繁对于树木健康的影响;

5、管理养护和修剪不足,树木枝干不够硬;

6、树木根系不够深,树龄小、病虫害未得到及时医治;

7、苗木选择不当,植栽树木抗风性弱或未成熟。

“山竹”过后,福田区城管局迅速针对区内倒伏树木及一万余处断枝都作了大量清理及补植工作。同时也发现未倒伏的行道树出现根部土壤松化、根系受损的情况,在后期如果再经历类似天气可能有二次倒伏的风险,于是,针对倾斜树木进行调研和更新计划逐步展开。

行道树的更新计划大都主张总体统一更换,既有整齐划一的视觉效果又可以用开花树木描绘一幅幅温馨宜人的街道图景(见下图3)。

然而实际上,新栽树木成长为稳固的壮年树尚有一定距离,若未形成足够的树荫,与生长多年的大树一比未免有些相形见绌,盛夏的午后行人经过,也不免暴露在烈日下……(图4)

此外,城市里健康及结构良好的壮年树为人类的健康及舒适所作的贡献尤其多[4],比如一棵树干直径为75厘米的健康大树,比起一棵直径15厘米的小树,就可以净化10多倍的空气污染、减少90倍的碳排放、同时贡献100倍之多的叶片面积来形成足够舒适的树荫。[5]

03 庇荫的关怀

在迅速扩张的城市中,热岛效应正愈发明显——大量兴建建筑物的同时却没有同步增加地面及建筑墙面的遮荫面积。

而在深圳作为夏季炎热、阳光毒辣的亚热带城市,树木遮荫的需求尤为重要,没有足够的庇荫几乎就意味着公共空间在一天中的大部分时间几乎无人使用。有研究显示夏季暴露在阳光下的建筑或道路表面相比于树荫下的区域,温差可达到4摄氏度[6]。

在我国及其他许多国家,“日照权”(建筑物使用人享有获取日光照射的权利)是城乡规划中的重要问题,也是法律所保障的权益。

然而在诸多亚热带、热带地区,庇荫的需求实则有着同等重要的意义。

需要长时间暴露在室外的环卫工人、建筑工人、行动缓慢的老人、需要户外活动的孩童等人群在城市中的行动无一不得益于城市绿化所带来的庇护。

在树荫下,人们得以休憩停留,在难以忍受的热浪中恢复活力。因此,城市绿荫也许不仅是共享的城市资源,也是城市规划者、设计者应站在公众健康的角度思考的环境问题,其中更包含了对弱势群体的关怀。

在美国的一些城市,纵使气候炎热,也出于多种管理问题(包括树下空间遮挡造成的监控死角等)缺乏对行道树或庇荫设施的考虑(图5),所以当美国记者Sam Bloch还在撰文主张将城市庇荫考虑为公共资源,甚至是社会平等的一项衡量标准,来应对愈发频繁的热浪时[7],深圳生活的人们已经足够幸运——我们大都一年四季行走于郁郁葱葱的绿荫下(图6)。

这也许得益于上世纪80-90年代所栽种的一批生长迅速的常绿乔木。绿色的迅速扩张,也带来了另一个问题:根系的蔓延。

04 根系的斗争

在支持整体换树的声音中,除了“山竹”的直接影响,提到最多的莫过于行道树根系对于人行道铺装、道牙甚至马路的拱起和破坏。行人走在这样凹凸不平的人行道上很容易摔倒,雨天易积水,更不用提起伏道路对于行动不便人士的安全威胁,而根系与管道的铺设产生冲突时,道路的修修补补更是成为常事。

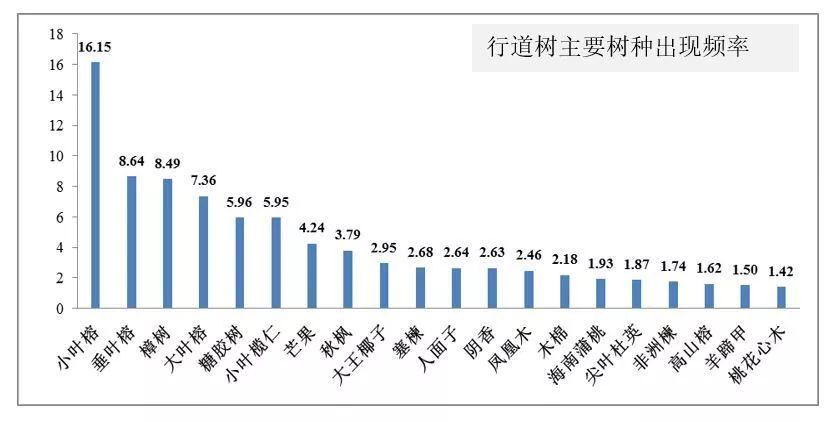

从“山竹”后收集的数据来看,大叶榕、小叶榕及非洲楝、桃花心木等都是在“山竹”中受损较为严重的树种,而它们也是在早年深圳城市园林绿化建设中作为行道树的“骨干树种”(见下图)。它们大都生长迅速、树干直挺,成荫效果快且抗污染,却唯独根系发达。

其实,树种本身并非是造成树荫与路面冲突的唯一原因,种植时树穴的深度和大小不够、树木间距过小、没有放置阻根导板、使用沙土作为人行道铺面等等诸多原因都可导致行道树的浅根、浮根。树木如果不向下扎根,根系浅除了对道路易产生破坏以外还容易被风刮倒,伤及无辜。

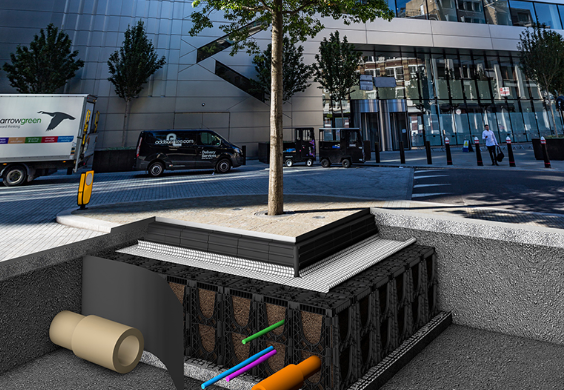

对于这种状况国内外也有一些解决对策,例如使用阻根板、扩大树池、甚至有专利的系统来引导根系的生长等。

阻根板由具有抗冲击、刚度和硬度较高的聚乙烯材料制成(见下图9),可以降低树木表层根系对道路的破坏。而同时,在道路条件允许的前提下,扩大树池也不失为另一种折衷的解决办法——扩大的树池还可以成为雨水花园,作为海绵城市建设的一部分(见下图10)。

除此之外,现在还有一些新型的专利设计,比如下图的RootSpace系统就是使用模块化的结构来容纳有营养、水分的土壤,从而引导树木根系在硬质铺地下健康的生长,同时也为市政管道等设施留有空间(见下图11)。

也许简单看来,换树与否的冲突关键在于树木根系与步行环境的斗争,然而这也许可归为一种情感上的取舍问题——一些大树、古树早已变成了社区的一份子,对于社区居民来说有着见证时间的意义。如果真的“一刀切”地更换所有树木,未免令人难以接受。既然在自然面前,我们与乔木均为平等的生命,何不把它们看作生命个体来尊重呢?

05 中康路:一个开端

中康路位于福田区梅林街道,全长约1.1公里,沿路种植了180株行道树,其中西侧101株,东侧79株,树种为非洲楝(非洲桃花心木),经多年生长后树冠茂密、胸径粗壮。“山竹”过后中康路倒伏、折断、倾斜的行道树共17棵。

高云峰、林志光老师是香港景观学会树艺师,也是资深澳洲树艺师和英国树木风险评估师。2019年8月两位老师与深圳市城市设计促进中心、大自然保护协会(TNC)、深圳市建筑科学研究院及梅林街道办事处的工作人员一起踏勘了中康路的树木现状。

林志光

LCSD资深导师

雇员再培训局环境服务课程导师

英国企业培训师

资深城市林务从业员

高云峰

LCSD资深导师

资深澳洲树艺师

资深澳洲攀树师

英国树木风险评估师

在讨论会上,高云峰老师认为对换树的考虑和评估主要从两方面出发:

一、对人身、财产造成威胁的安全问题。

二、移除的费用与后期保养的费用权衡问题。

他认为整体移除树木较为浪费,移走了树木后,并不一定要每个树池都原位种植新树,因为树木长大也需要空间,树干缺乏生长空间也是枝桠不够硬易折断的原因之一。

林志光老师补充道:应从生态角度出发去考虑城市树木,在风口位置选用疏风、过风的混合树种来抗风。场地中现有的树木根系破坏道路问题也可以通过一些方法改善,如扩大种植穴等等。

最后他提到,中康路上部分乔木确实树形优美,他们可能已经被视为公共财产的一部分,其实管理好行道树,时常作合适的修剪非常重要,理想的行道树大约10米高,但是修剪要分次进行,是一项长期行动。

结合两位导师意见及多次场地踏勘和后续的工作,我们与深圳建科院以此为开端为中康路的树木都编上号,以问卷表单(如图14中的风险评估问卷)记录它们的各项问题及对养护、更换的建议。未来还可以每棵树挂上名牌、身份证,让社区里的居民和小孩子可以更好的认识陪伴他们成长的“绿色伙伴”。

06 科学种树 科学养护 有效沟通

一些国家或城市较早就已经开始编著城市树木规划、城市绿化策略等。例如纽约的“行道树种植导则(Street Tree Planting Guidelines)”[9],爱尔兰都柏林的‘(城市树木策略2016-2020 Dublin City Tree Strategy 2016-2020)’[10]等等。这些文件的内容涵盖了城市树木的现状数据(树种、权属、量化价值等)、树木的管理及政策、规划,可以说大到上层规划细至如何修剪枝杈都提供了相关的指引与规则。

图17:纽约的“行道树种植导则”

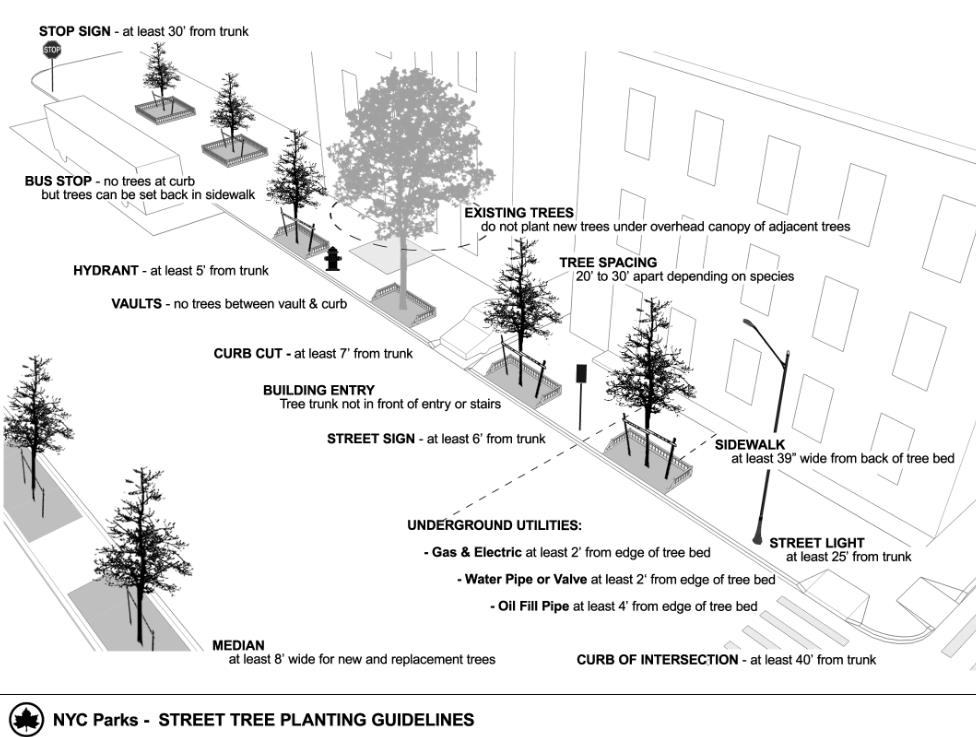

树木是有生命的个体,而他们在城市里的生存需要前期细致规划、研究及后期管理和维护。如下图中纽约的行道树种植指引中所示,行道树、路灯、建筑物之间的距离;树干、道牙、巴士站、新栽树和现存树的关系;树冠的大小等等,都纳入在前期考虑中。

翻开都柏林的城市树木策略更是可以看见,都柏林政府提出了2016-2020年关于树的四项目标,即保护(Protect)、管养(Care)、多植栽(Plant more)和沟通(Communicate)[10]。

相信这同时也是我们的城市管理者在未来需要做的,尤其是最后一点“沟通”——把树木相关决策的问题与公众及利益相关者有效地沟通。人们或许需要知道家门口的那棵大树怎么了,工人修剪树木是为了其更好地成长而非破坏?抑或是城市管理部门在种树这件事上花了多少不易被人看见的心思和气力?

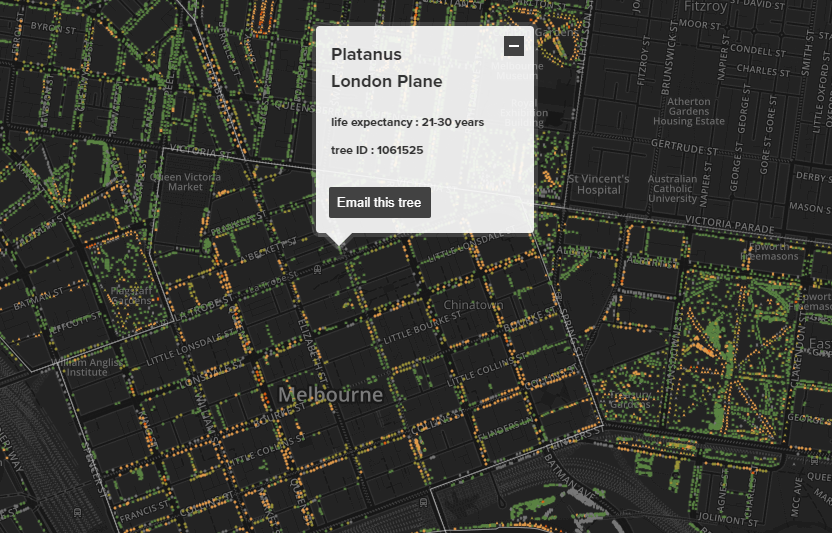

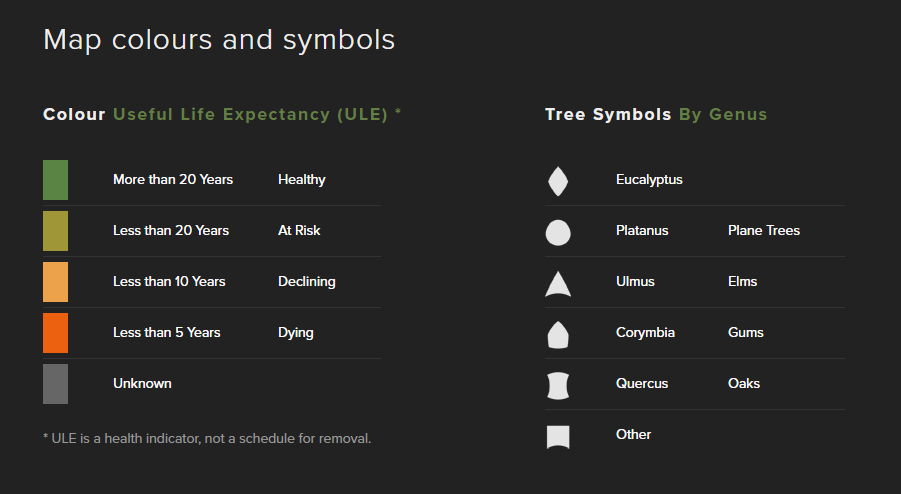

下图是墨尔本政府对于城市中所有树木的各项信息所作的交互式可视化整合,不但树木由树龄、树种分门别类,且每一棵树都有独立的编号(tree ID),人们甚至可以从网页上找到自己关心的那棵树的预期寿命,并给它发送电子邮件[11]。

网站上还有各个本市各个区域近几年的城市绿化计划和相关知识的归纳总结,这样的平台对于促进公众有效沟通和相关的知识普及有非常好的作用。

无独有偶,美国的Jill Hubley也为纽约的城市森林做了数据化处理,将纽约的行道树树种进行统计和分类,以与树干直径成比例的点标注在城区地图上[12]。

同时,这个地图充分反映了纽约地区乔木的物种多样性——在行道树的选择上,有时候并不一定需要尊崇传统的整齐划一的视觉效果,多样的物种可以完善生态系统、防止单一物种的大面积病害,同时也可以通过对树形、树种的分组选择达到视觉的相对统一[13]。

07 结语

如今,以对环境和生态系统的牺牲为代价的发展方式已经被摒弃,已经遭到污染的城市也正在被修复,城市绿化作为生态文明建设中的重要一步得到了许多关注。树木的选择和布置在城市环境中是一项复杂的任务,需要考虑诸多因素。正如台风过后清华大学的杨军教授在一篇文章中提到的:“城市绿化远远不是挖坑种树那么简单,而是一个需要生物学、树木学、土壤学、生态学、力学、城市规划等多个学科知识体系支撑的一项工作。如果中国的城市绿化只停留在低水平上进行,将很难从‘建了毁、毁了再建,再建再毁’的恶性循环中脱身。[14]”

也许中康路上的非洲楝仅仅是一个微小尝试的开端,但是从这里开始,我们希望将行道树不再仅仅看作美化城市的工具,而是具体到每一个生命、每一棵树去考虑它们的过去与未来、健康与去留。

参考文献及相关资料:

[1]Street Tree Cost Benefit Analysis 2018–Treeconimics.

https://www.treeconomics.co.uk/wp-content/uploads/2018/08/GBU_Street-Tree-Cost-Benefit-Analysis-2018.pdf

[2]全市倒伏树木11680株.深圳商报.2018年09月18日

[3]福田区受台风“山竹”影响严重路段行道树更换方案——梅林片区.深圳铁汉生态环境股份公司

[4]Delivery of Ecosystem Servicesby Urban Forests - Forestry Commission Research Report, 2016

[5]McPherson, E. G., Nowak, D. J.,Rowntree, R. A., eds. 1994. Chicago’s Urban Forest Ecosystem: Results of the Chicago Urban Forest Climate Project. Gen. Tech. Rep. NE-186. Radnor, PA: U.S.Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station:201p.

[6]亚热带乔木绿荫改善城市微气候的抽样研究.熊辉

[7]Shade.Sam Bloch.

https://placesjournal.org/article/shade-an-urban-design-mandate/

[8]福田区这30条道路旁的树要换?听听各界代表怎么说.深圳新闻网

[9]Street Tree Planting Standards for New York City 2016

[10]Dublin City Tree Strategy 2016-2020

[11]http://melbourneurbanforestvisual.com.au/

[12]http://www.jillhubley.com/blog/nyctrees

[13]“绿植大数据|好大一棵“树”据库”.微信公众号:一览众山小

[14]城市生态研究需要接地气:从台风的破坏说起.杨军

CATALOG

SUMMARY:

去年台风“山竹”过境广东,引发了一系列关于行道树倒伏、抗风、种植、更换的讨论,也应运产生了对整体换树的支持或反对的不同意见,本文将结合部分实例及中康路的树木考察对上述问题作简要梳理,反思城市绿化这一可能被过度简化的命题。