写出城市野生的力量——读《深圳城市读本:中心区变形记》所想到的

2019.05.24

20137Reads

文/严丽君

编辑/邓世杰

“野生”的城市

这本书介绍的是一片现在被称作“深圳中心区”的地方。乍一看来,编者想要讲述的是一个关于城市空间的故事。遵循城市规划惯常的空间逻辑,中心区被切分成中轴线公共空间系统、文化设施、办公区和公共空间等不同的功能组团,作为每个章节处理的主要对象。因此,书的骨架所呈现的中心区是一个圆满的蛋糕,齐齐整整,其中的每一个局部都彼此需要,共同构成一个自洽的整体,承担起深圳城市“心脏”的角色。

但编者的意图显然不止于中心区。作为《深圳城市读本》的第一本,它更重要的使命是呈现一个更广阔的存在——深圳,这座在世界城市史上极为年轻却劲头十足的“城市”,是如何走到今天,又以怎样的姿态走向未来。更确切地说,这本书要写的是一个关于崛起中的城市和城市空间相互滋长的故事。

当我们意识到深圳和它的中心区不是从来就有的,故事就活了起来。依照本书的说法,如果从1986年面世的“特区总规”算起,福田中心区从概念走到2018年,经历了32年的时间。

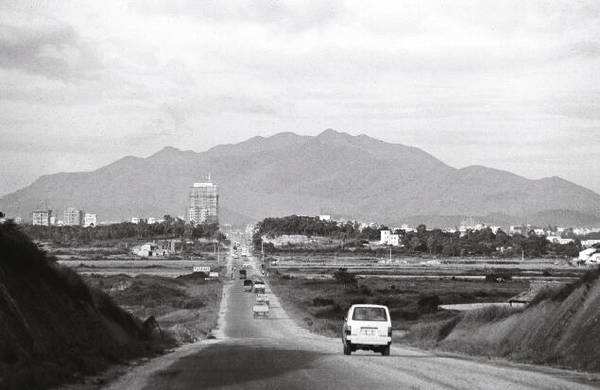

1983年深南大道岗厦区域(现福田中心区区域),图片来源于网络

何煌友 / 摄

写作者们从浩瀚无际的历史里打捞出一些值得被记住、却险些被遗忘的深圳以及它的中心区成长的“野史”:当年深圳市政府从港商胡应湘那儿“虎口拔牙”收回福田中心区的土地,经历了洋经验和土办法之间的激烈较量;市民中心的两个大柱应该填充什么内容,是从形式主义出发的结果;深圳中轴线从强调功能导向到强调公共性,背后是工业化的产业思维向后工业化思维的折服;岗厦村的改造背后有一股看不见的力量,那是一个遍及深圳、东莞和香港新界三地的文氏宗族组织……这些历史碎片折射出城市发展进程的错综复杂。

这种复杂性在社会学者看来是一个特别重要且有趣的故事。常识告诉我们,城市是人类文明高度发展、人造世界征服自然的产物。尤其自19世纪末起,城市规划作为一场知识和专业运动而兴起,人类对控制空间、建设秩序的热衷进入新的高度,摸索出一套城市空间治理的机制。规划大师们提出各种关于城市的理想模型,致力于使之从图纸走向现实。不过,城市发展一直被规划失灵的问题所困扰。从质问“规划为什么会失败”,到直言规划背后的“国家的视角”, 许多研究者对规划的有效性一直保持批判的警觉。

从社会学的角度,规划“失灵”倒是自然的。在林林总总的国家治理技术之中,规划并不例外。作为一种空间治理技术,它从图纸走向实践层面必然经历不同参与者的讨价还价,面对蓝图“变形”的命运。深圳不只是规划师的城市。在成为“深圳”之前,已有人在这里寄托生活,养蚝、耕田、种果树,形成独特的地方历史传统。成为“深圳”之后,这里成为独立的国家行政单元,引领南中国嵌入全球产业链。无数的工厂被“种”起来,无数的人从内陆涌来。风云变幻中,原居民、地方政府、外来务工者、企业等纷沓而至,各显神通。他们在谋求各自议程的同时,也左右着城市的走向。众多主体参与其中,历史走向因而即兴而灵活。关于深圳的城市故事,我们知道了开头,却无法猜透结局。因此,我们可以讲述的,是一个关于成长的故事。

1999—2004年中心区莲花山顶鸟瞰

陈一新 / 提供

与其为规划失灵大惊小怪,我们倒不如静观其变,变中图强。无论是曾经参与中心区建设的政府官员,抑或是规划师、设计师、写作者,在不同的场合以各种方式通过本书共同表达了一个观点:“中心区未完成”。这让我想起著名城市史研究者Thomas Bender对纽约的断言——纽约区别于巴黎、维也纳等伟大城市的独特之处在于它“永未完成”,一直在“成为”的路上。无论是年轻的深圳,还是成熟的纽约,都在诉说着城市对于“未完成”状态的向往和追求。这种在即兴中持续生长的状态,我们或可文雅地称之为“野生”。野生是一种力量,使城市长生不老,生生不息。野生也是一次没有终点的旅程,期间的曲折多变正是《中心区变形记》所致力捕捉的故事。字里行间,我看到的是编者和写作者面对城市历史的谦卑和敬意。

何为中心区?

中心对于城市来说是重要的。中心区被选择作为《深圳城市读本》的第一个主题,它于深圳的重要性可见一斑。《中心区变形记》在记录中心区发展历史的同时,不动声色地挑起一个问题:对于一座城市来说,何为中心区?对于年轻而复杂的深圳,这个问题尤其值得深思。

我粗浅地回顾深圳历史上的行政辖区归属后发现,今天的“深圳”在行政区划版图的历史上似乎并不存在一个强大的中心。在成为深圳之前,这片土地在明清时期分属广州、惠州二府——行政管辖边界从中部穿过,西部宝安、南山在广州府辖区内,而东部龙岗坪山则在惠州府辖区内。

人称“深圳通”的人类学家马立安也强调,从文化地理的角度来看,历史上不存在“一个”深圳,深圳是“复数的”深圳。早在成为深圳之前,生活在这片土地上的人靠山吃山,靠海吃海。他们各自与不同的山、海互为关系:从深莞边界延11号地铁线往南一带的人依赖珠江海域生活,主要讲广府话;福田一带的人讲的是围头话,与深圳湾海域更为亲密;龙岗、大鹏一带的人讲客家话,却靠山靠海不一。这种生计格局造成的现实是,虽然同在今日深圳的辖区内,讲客家话的人与讲粤语的人传统上来往不多。

1972年,蚝民赶海,图片来源于网络

何煌友 / 摄

沿着马立安的思路,关于“复数”深圳的故事在当代仍在继续。改革开放后,这片土地迎来全球资本的汹涌浪潮,成片工厂拔地而起。数以千万计的打工者追随家人或同乡,从内地涌来。此时他们靠的不是山也不是海,而是以工厂为生,将寄居的村变成了“城中村”。这些松散而去向未明的人群,成了这片土地上最大的“复数”。与此同时,深圳在行政版图出现了,它被赋予“成为一座城市”的使命。

“复数的”深圳带来的启示是:在成为“深圳”之前,这片土地不存在一个社会历史肌理的统一体。深圳建城的过程,在某种意义上是实现“一体化”的过程。实现“一体化”需要不同层面的努力,比如交通的通达、语言的互通等等。站在社会学的立场,我以为,一片土地之所以成为一座城市,意味着那里存在一套共享的秩序和认同,使原本互无关系的部分产生联结,成为一体。而建设城市中心区,理应是对此在空间层面的回应。

鸟瞰深圳

王大勇 / 摄

《中心区变形记》的作者们从各自的角度对这个问题给予或明或暗的回应。编者在书的前言即提出他们对中心区的定义:“它是当代深圳的中心——不仅仅是这座城市的政治、经济和文化的焦点,同时也很可能是每位来到深圳的人对这座城市的初步印象。”这个简单如白描的概括随后被作者之一严欣然的个人体验上了色。她与深圳的情感联结是从中心区开始的:“1990年福田中心区成立时,我才刚出生。……2009年,在我入学(深圳大学)的第一个周末里,我的深圳朋友带我了市民中心,在深圳图书馆办了借书证。我在这里阅读、行走,并开始尝试理解这座城市。”

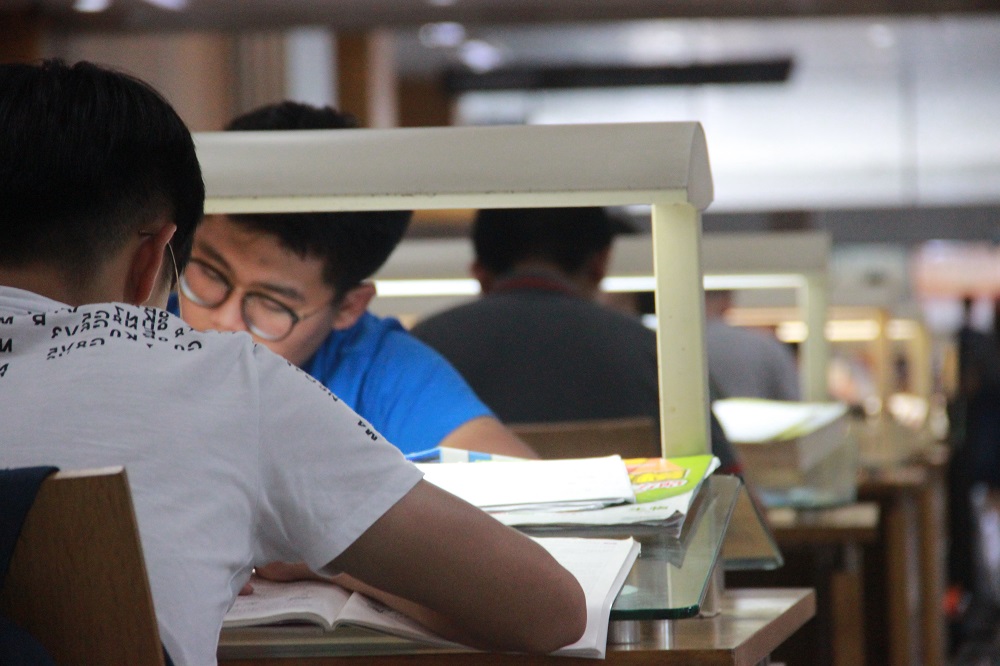

读到这里,我的记忆阀门瞬间打开——深图的借书证也曾是我打开深圳的秘密通道啊。2011年夏天,我从香港来到深圳,开始关于深港跨境生活的田野调查。好不容易在口岸边上找到一间小屋落脚后,我终日四处游荡,寻觅那些穿行于边界两边的寻常人家。虽然身处深圳,我却觉得入城无门。这很让人心焦。后来我得知深圳图书馆有个收藏深圳本地文献的资料室,决定去看看。没想到,自从办了深图借书证,我的田野生活从此有了定海神针。随后在深圳的日子,深图那宽大的书桌几乎随时、无条件地接纳我这位时常沮丧的田野工作者。在那里我见到很多与我相似的人,在这座城市讨生活,亲友寥寥,居无定所,却也能在这里免费享受一张安静的书桌。深图里这些并不相识的陌生人,使我在这里找到了联结。

深圳图书馆提供免费的学习环境

邓世杰 / 摄

后来随着田野工作豁然开朗,我在深圳吃百家饭住百家屋。我在西乡住过日租20元房费的小旅馆,住过月租300元的城中村套房;也曾得到受访者的邀请,住进某村委书记家5层别墅里的客房,或住进某工厂老板在莲塘购置的崭新洋房。深圳似乎已经向我敞开大门,但我从未动过在这座城市生活的念头。

直至某个风和日丽的周末下午,我和友人沿着中心区的中轴线,从市民中心散步至莲花山。沿途,玩滑轮车的小朋友三三两两与我们擦肩而过,使步行走廊生机盎然。到了莲花山脚下,我有点被眼前的景象震惊。那是我到深圳后见过的最有“人气”、最祥和的景象——大片的草地上三三两两地坐满了休憩的人,还有好多人在他们之间飞奔穿行,摇曳着数十只在蓝天上随风飞舞的风筝。无需向任何人申请,我和友人兴奋地加入了他们,席地而坐,买风筝,奔跑穿行,放声大笑。

多年后回想起那一年半的田野生活,时光已成碎片,莲花山脚下那漫天的风筝却在记忆的深处闪闪发光。这是我曾触及过的这座城市最柔软舒适、引人入胜的部分。因为这样一个“所在”,这里真真切切地成为我深圳生活的“中心区”(若非读到这本书,我并不知道这里原来是‘深圳中心区’),而深圳于我有了“回去”的理由。

一沙一世界,我的经历或许可以为社会学意义上“何为中心”提供一个具体而微的答案。“中心区”提供了一个空间,使我感到自己与周遭的同在,令我与这座城市里其他人的联结变得可能。由此,我在这里无需经过任何门槛,而拥有一个在情感上专属于自己的“所在”,并由此建设起个人在这座城市生活的认同和生活秩序。书中一位作者说,“城市本来就是一所人民的宫殿,秘道则不断被挖掘和埋没。”对普通人而言,城市中心区大概就是秘道重重的地带,有人在这里谋生,有人在这里寻欢,而另一些人也许只是偶然遇见。不过各色人等在这里汇聚、共享,却又能依据不同的生存法则,发展出对这座城市独特的情感寄托。中心区应该是一个故事之地——充满了故事,等待着诉说与倾听。在诉说与倾听之间,人和人之间实现了联结,实现认同和秩序的共享。

联合书写的城市

近日的巴黎圣母院火灾触动全世界的神经。世人除了惦念教堂里精美绝伦的玫瑰花窗,还念叨一个从未真实存在过的人名——敲钟人卡西莫多。雨果笔下的《巴黎圣母院》将这座教堂编织成故事,使之成为超越物质形式的存在:《巴黎圣母院》的出版,使其时已经残旧不堪的教堂价值被重新挖掘并得到保护;一百多年来,源源不断的参观者慕故事之名而来,把它推上巴黎乃至世界文化地标的地位;今日的火灾并没能将它毁灭,相反,它的故事在世人的扼腕声中产生出更多的故事。这就是故事之于城市的魔力:藉着它的无“形”,人得以产生跨地域的联结,城市也有了超越物质形态、跨越时空的生命。

但故事并非从天而降,也并非所有人都有讲述的意愿、能力和平台。不同的时代,城市生活的不同主体出于各自的动机而展开不同类型的城市书写。在我有限的阅读范围里,印象最深刻的深圳故事是那些今天被归类为“打工文学”的叙述。在深圳以工厂为命脉的时代,成千上万的外来打工者来到这里,在条件恶劣的厂房、宿舍里展开他们的火热青春和爱恨情仇。背井离乡的年轻人们满腹的孤独、心酸、兴奋、希望、欲望、失落无处诉说,只能托付在午夜的电台电波中,或是印刷不算精美的《家庭》杂志上。这些声音和文字是改革开放时代留给深圳珍贵的纪念。

1992年,流水线上的女工,图片来源于网络

张新民 / 摄

《中心区变形记》提出的“联合写作”为更多样的主体提供了城市书写的平台。在诸多参与者中,一把新鲜的声音尤其吸引我——大家所熟知、却知之不多的“深二代”关于深圳的叙述。在新书发布会上,我看到的作者主体是一个相当年轻的本地写作群体。核心写作者之一袁艾家介绍,他们自称“野人”,是深圳民间杂志《野人》的写作班底。在讲述自己和伙伴们参与《中心区变形记》的写作理念时,他提出了“城邦主义写作”的想法。如果我的理解准确的话,他们似乎在强调——父母移民而来、而自己在深圳本地成长的独特经历,赋予他们体验和理解这座城市独特的视角。这些年轻人们并未更深入地解释“城邦主义写作”具体是什么。他们也许需要多一些时间来思考和实践才能找到进一步的答案。

而我在阅读中确实嗅到了一些不一样的味道。年轻写作者们细心爬梳中心区建设留下的档案资料,试图把深圳放进世界城市发展的脉络,忠实呈现中心区的建筑形态和建设历程。他们努力做客观、中立的记录者,却在字里行间不经意流露出城市“主人翁”的姿态。他们在叙述中似乎把城市视作“他者”——与个人的经验无关、需要被审视的对象。我看到他们的描述里鲜少自己的感受和经历,却夹杂着更多批判性的思考、评论和主张。也许我的猜测是多余的——这背后是否隐含着他们对深圳“爱之深,恨之切”的情意结?

无论是打工者的讲述,还是“深二代”的记录,写作所生产的作品很重要,而写作本身作为人城互动的行动也充满意义。深圳经过四十年的发展,移民逐渐沉积。他们自觉地思考个人与这片土地的关系,而写作成为他们与城市建立联结的重要手段。关于深圳,他们不甘于做“听故事的人”,而要做“讲故事的人”。深圳通过写作者各自眼睛的折射,千人千眼现千城,从而变得丰富而神秘。就像歌里唱到的传说中的“耶利亚”,世人趋之若鹜想要看到她的真颜,为此争论不休。无论是规划者、设计者,还是使用者、参观者,大家都是“深圳”这座城市的作者,“联合书写”应该能写出更加多彩的故事。

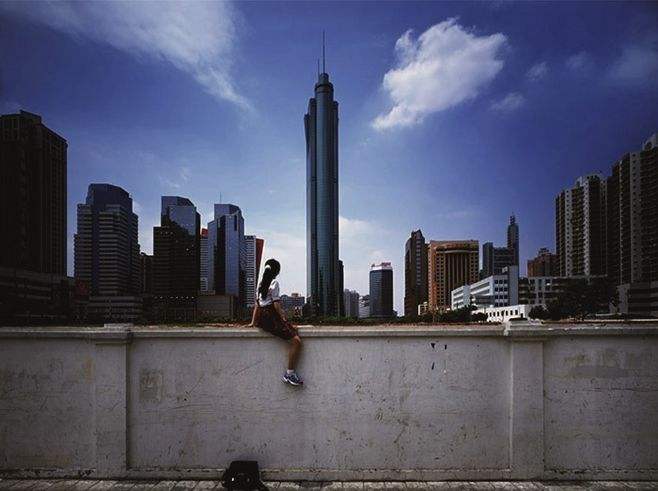

《骑墙,深圳一号》,图片来源于网络

翁奋 / 摄

“联合书写”是有创意的尝试,但挑选谁来参与联合、怎样联合才能达到讲述的目的,大概还需要更多思考和实践。如同合唱一般,不同背景的写作者如何就同一话题展开不同声部的讲述,从不同方向、层面走向集中、汇合,从而以丰富的语言最有力地呈现主题。这里讲究的是“和而不同”的艺术,大概更考验编者的心思。无论如何,《中心区变形记》迈出了第一步。我期待看到更多的城市主体拿起笔来,写出自己与城市的故事。也惟其如此,深圳才能成为一件永未完成的作品,经得起世人的想象和期待。

作者简介:严丽君,广东财经大学教师,香港大学社会学博士,耶鲁大学、哈佛燕京学社访问学人。关注流动性、城市和历史人类学,主持教育部资助项目《粤港澳大湾区‘双城生活’家庭策略与实践研究》。

CATALOG

SUMMARY:

《中心区变形记》遇见一位曾在中心区奔跑调研的社会学者是怎样的奇遇? 严丽君博士为明白深港跨境生活何以可能,曾持续一年半频繁往返于深港两地。在初期四处游荡,寻觅无门时候,深圳图书馆以“宽大的书桌几乎随时、无条件地接纳我这位时常沮丧的田野工作者”,让她的田野生活从此有了“定海神针”。书中作者们竟然就叙述着她的这个经历,让她意外找到共鸣,如她所言“这座城市曾经实实在在地寄托过我这位异乡人试图闯进新世界时所经历的彷徨、孤独、迷茫、暗喜、兴奋、甜蜜乃至心碎。” 在本文,你将看到在严丽君博士的审视之中,借以本书所看到的“野生”深圳,在城市发展一直被“规划失灵”所困扰的全球背景下,人来人往的深圳究竟以什么样的看不到的力量,始终保持着旺盛生命力?