邱志杰:公共艺术已经不是几根棍子顶着一个球

2016-04-24

雕塑院A座大楼梯

15433 人阅读

摘要:

从中国城市雕塑工艺产业的发展状况开始,用教学和实践塑新眼界和观念

活动回顾

我们知道深圳是最早把城雕院改为公共艺术中心的,我第一张图片放这个,也是对我们这个空间的致敬。我们现有的公共艺术法规中出台已久,90年代中期,比如上海的城市雕塑建设管理办法是1996年制定的,2010年修订,修订的时候并没有体现出观念的变化和时代的发展。最具权威性的建设部的城市雕塑建设管理办法是1993年出台,到现在为止也没有修订。今天公共艺术的概念显然不是城雕概念所能够覆盖的。

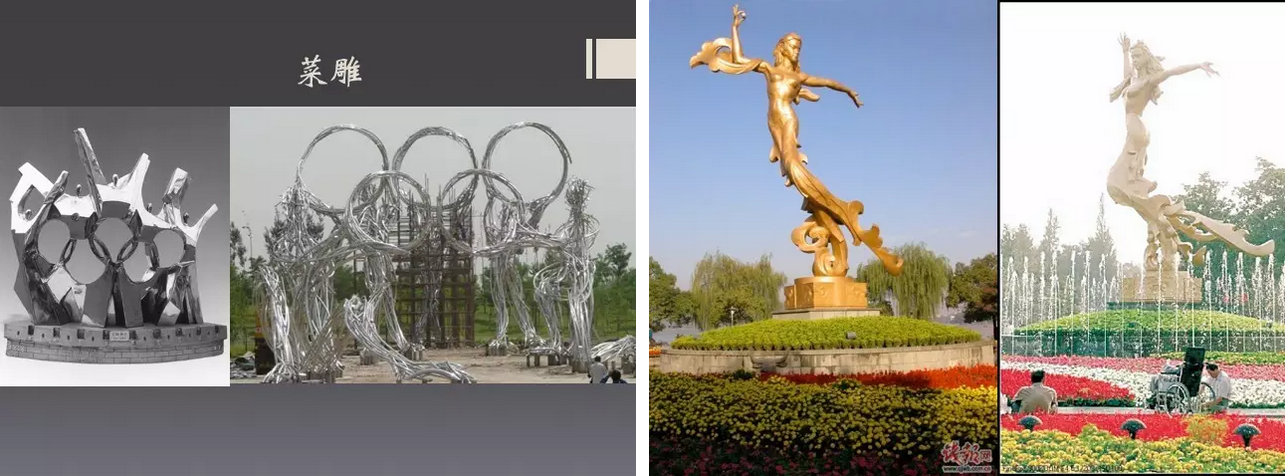

我们知道深圳是最早把城雕院改为公共艺术中心的,我第一张图片放这个,也是对我们这个空间的致敬。我们现有的公共艺术法规中出台已久,90年代中期,比如上海的城市雕塑建设管理办法是1996年制定的,2010年修订,修订的时候并没有体现出观念的变化和时代的发展。最具权威性的建设部的城市雕塑建设管理办法是1993年出台,到现在为止也没有修订。今天公共艺术的概念显然不是城雕概念所能够覆盖的。 我们知道深圳在这些方面在全国一直走在前列,率先把城雕院的概念置换成公共艺术的概念。在全国各地,各种案例是非常悲惨的。这是我在河北的一家雕塑厂老板的电脑里面拷出来的,他电脑里面这样的图片有三千张。这样的雕塑厂在河北祁阳有三千家。雕塑厂的老板告诉我,几根柱子顶着一个球叫升华,一个花骨朵长出几根柱子叫孕育,几根棍子捆在一起叫团结,象征五套班子的团结。如果平一点的话是开拓,斜线竖一点的叫腾飞。最近几年的方式是一个彩带在互相飘,叫喜气。如果围成一个球就叫和谐。但是这些雕塑厂的老板观念更新非常快,他们告诉我,这套东西马上不行了,现在建委主任经常出去考察,他们要夜景步入式随景和灯景的公共艺术。这样的东西他们有时候甚至提前做出来,我看到南京一个厂提前做出2米高到5米高左右的,有些地方政府做开发区的时候,直接去买现成的东西,因为这一整套的艺术形态非常熟练。

我们知道深圳在这些方面在全国一直走在前列,率先把城雕院的概念置换成公共艺术的概念。在全国各地,各种案例是非常悲惨的。这是我在河北的一家雕塑厂老板的电脑里面拷出来的,他电脑里面这样的图片有三千张。这样的雕塑厂在河北祁阳有三千家。雕塑厂的老板告诉我,几根柱子顶着一个球叫升华,一个花骨朵长出几根柱子叫孕育,几根棍子捆在一起叫团结,象征五套班子的团结。如果平一点的话是开拓,斜线竖一点的叫腾飞。最近几年的方式是一个彩带在互相飘,叫喜气。如果围成一个球就叫和谐。但是这些雕塑厂的老板观念更新非常快,他们告诉我,这套东西马上不行了,现在建委主任经常出去考察,他们要夜景步入式随景和灯景的公共艺术。这样的东西他们有时候甚至提前做出来,我看到南京一个厂提前做出2米高到5米高左右的,有些地方政府做开发区的时候,直接去买现成的东西,因为这一整套的艺术形态非常熟练。

如果在公元2000年前,你到任何地方接这种雕塑活,你只要告诉建委主任,他问你这个雕塑什么意思?你一定要告诉他这个意思是“奔向21世纪”,这个活基本拿下来了。当然这样更悲惨的情况,我们美术界叫“菜雕行活”,很多城市的城雕院都养着这么一群雕塑家,他们从来参加不了双年展和美术馆的展览,但是他们的挣钱比那些天价的画家还多。最坏的例子在杭州,西湖边,是杭州城雕院的杰作,由于中国美院的师生痛心疾首,以及比较有品位的杭州老百姓数十年的抗议之下,这个东西现在炸掉了。它已经浪费了多少无数的社会资源,我们知道纽约联邦广场塞拉的那个大钢板也炸掉了。虽然一个写实、一个抽象,但这里面存在社会资源的浪费。

如果在公元2000年前,你到任何地方接这种雕塑活,你只要告诉建委主任,他问你这个雕塑什么意思?你一定要告诉他这个意思是“奔向21世纪”,这个活基本拿下来了。当然这样更悲惨的情况,我们美术界叫“菜雕行活”,很多城市的城雕院都养着这么一群雕塑家,他们从来参加不了双年展和美术馆的展览,但是他们的挣钱比那些天价的画家还多。最坏的例子在杭州,西湖边,是杭州城雕院的杰作,由于中国美院的师生痛心疾首,以及比较有品位的杭州老百姓数十年的抗议之下,这个东西现在炸掉了。它已经浪费了多少无数的社会资源,我们知道纽约联邦广场塞拉的那个大钢板也炸掉了。虽然一个写实、一个抽象,但这里面存在社会资源的浪费。

我觉得我们首先要更新公共空间的概念,并不是只有户外或者庞大的室内空间才是公共空间。我昨天查了维基百科,它对公共空间的描述是一个很有意思的角度——是否需要花钱进入。它说公共空间是不限于经济或者社会条件,任何人都有权进入的地方。按照这个意思就是街道、花园、广场、菜市场都是典型的公共空间。

我觉得我们首先要更新公共空间的概念,并不是只有户外或者庞大的室内空间才是公共空间。我昨天查了维基百科,它对公共空间的描述是一个很有意思的角度——是否需要花钱进入。它说公共空间是不限于经济或者社会条件,任何人都有权进入的地方。按照这个意思就是街道、花园、广场、菜市场都是典型的公共空间。

我在这里放了两个案例,一个是德国小镇上的公共雕塑,它实际上只是一摞刻着德国大学者名字的书。还有一个悉尼岩石区,是悉尼刚开发的地方,很小的雕塑,是被流放的英国犯人来到这边的开拓者。我观察了非常久,不断有游客把他们的身体嵌入纪念碑拍合影,这个雕塑是诱发性、诱发社会行为的雕塑。这类的案例非常多,我们在奥地利中部看到一个远处的教堂,是一个建筑和雕塑的结合,几乎消失在背景里面。

路易斯国的蜘蛛,在世界上很多地方,我们都可以看到这个雕塑,大家为什么这么喜欢买这个雕塑做城雕?一个纪念碑我们约那里见面,经常你在这头,我在那头,还要打电话。这个雕塑成为最佳碰面点,就是我们在蜘蛛下面见面,不用打电话,不会找不到你要找的人。

路易斯国的蜘蛛,在世界上很多地方,我们都可以看到这个雕塑,大家为什么这么喜欢买这个雕塑做城雕?一个纪念碑我们约那里见面,经常你在这头,我在那头,还要打电话。这个雕塑成为最佳碰面点,就是我们在蜘蛛下面见面,不用打电话,不会找不到你要找的人。

左边的是嵌入地面的舞步,走到这里你会不由自主的跳舞,对日常生活不动声色的点化的东西。这里面蕴含着公共空间和公共艺术需要刷新,一个不让人进入的雕塑,或者汽车环岛中心大家可望而不可及的造型。它可能不是我们正常人需要的这样一种艺术。

公共艺术在今天需要从狭隘的壁画和雕塑的概念向外扩张,这种扩张在中国已经发生。这是上海的街头,是老外艺术家做的,用一次性筷子做成的一棵树。

也就是从现在开始,城市景观装置,甚至城市家具也开始被当做公共艺术。实际上还远远不够,公共艺术还需要从视觉艺术向外扩展,扩展到社区经济、教育、节日、礼仪活动、集会等等,就是所有具备社会组织功能和公共交往能量的工作都可以被纳入到公共艺术的体量里面。这样的东西实际上是有人围观的,是喜闻乐见的,但是可能只存在两三个星期或者两个月,是临时性的做法。

也就是从现在开始,城市景观装置,甚至城市家具也开始被当做公共艺术。实际上还远远不够,公共艺术还需要从视觉艺术向外扩展,扩展到社区经济、教育、节日、礼仪活动、集会等等,就是所有具备社会组织功能和公共交往能量的工作都可以被纳入到公共艺术的体量里面。这样的东西实际上是有人围观的,是喜闻乐见的,但是可能只存在两三个星期或者两个月,是临时性的做法。

这类东西当然非常多,我们要更多把动态的、临时性、功能性的艺术活动纳入公共艺术的范畴,把社区改造、人居环境和活动的设计——只要能够主动地赋予想象力地刷新我们的生活想象和象征体系,它应该就是一种公共艺术。这类东西大家已经非常熟悉,一个公共艺术作品可以是一次市集、一场游行、一场演说或者一座幼儿园、一座图书馆、一个广告牌或者一次拓印。

伦敦的百货大楼一百年来一直和V&A美术馆有互动,V&A办超现实主义,他们会有相应的作品。很奇妙的是,这家百货大楼都在百货大楼内部设置了一个禁屋,这个禁屋是为顾客提供柔和的灯光,让你陷入里面沉思的沙发,不是让你休息然后接着血拼,而是让你待在里面想想为什么要买东西的空间。这样的空间在我看来就是公共艺术。

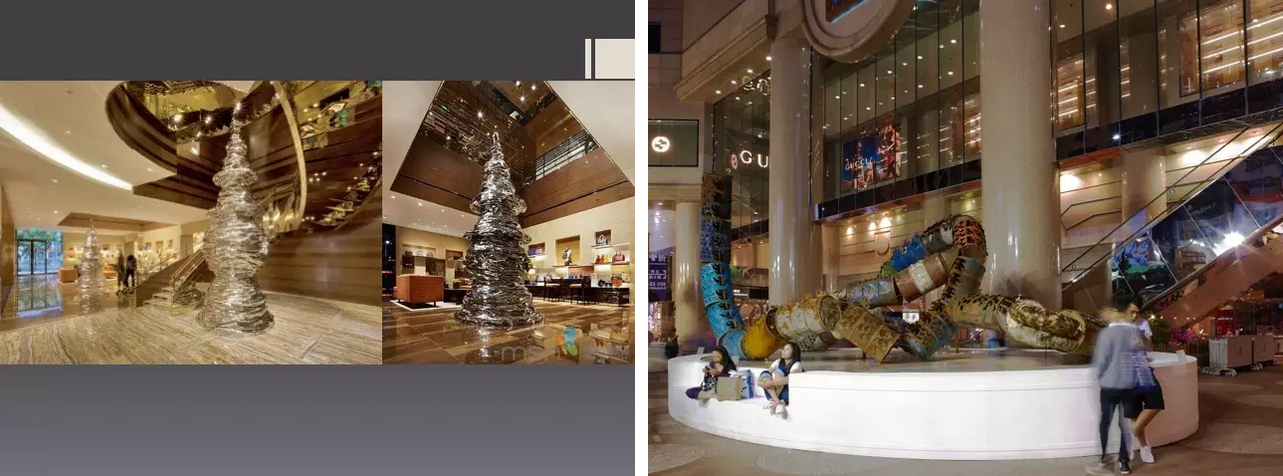

我们的公共艺术同时还经常想象成户外。这些年室内的公共艺术,由于建筑材料的发展,最大的大跨度公共空间其实是机场、火车站、商场、酒店和写字楼的大堂,而这样的空间正在成为人们相遇、交往、讨论的场所,这样的东西可能需要大量、轻型、可悬挂的室内公共艺术。即使在这么浅的层面上,也在为传统雕塑系培育出来的以石头、钢铁为主要的工作材料的雕塑家们提出挑战。我有时候会觉得当代艺术学院或者跨媒体学院、实验艺术学院培养出来的人,正要迅速开始抢雕塑系人的工作空间。

我们的公共艺术同时还经常想象成户外。这些年室内的公共艺术,由于建筑材料的发展,最大的大跨度公共空间其实是机场、火车站、商场、酒店和写字楼的大堂,而这样的空间正在成为人们相遇、交往、讨论的场所,这样的东西可能需要大量、轻型、可悬挂的室内公共艺术。即使在这么浅的层面上,也在为传统雕塑系培育出来的以石头、钢铁为主要的工作材料的雕塑家们提出挑战。我有时候会觉得当代艺术学院或者跨媒体学院、实验艺术学院培养出来的人,正要迅速开始抢雕塑系人的工作空间。

这是我为上海LV总店做的公共雕塑。另一张是为香港时代广场做的临时性公共艺术,用废弃的汽油桶做的。

在美术学院的框架里面

在美术学院的框架里面

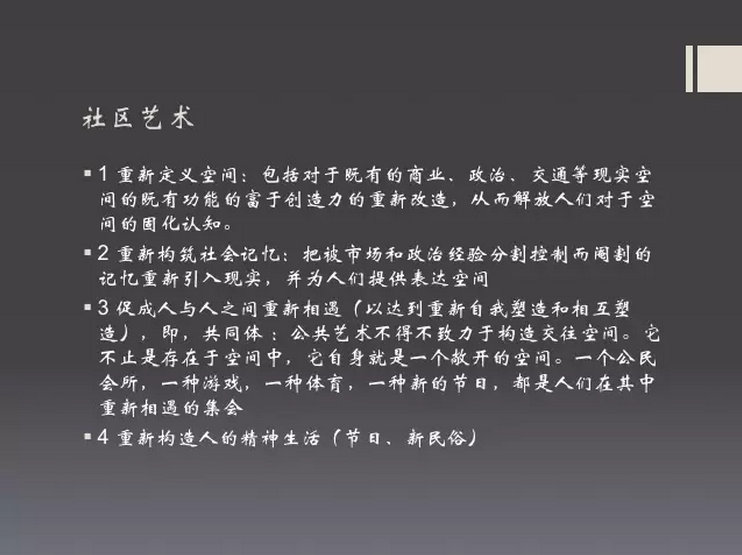

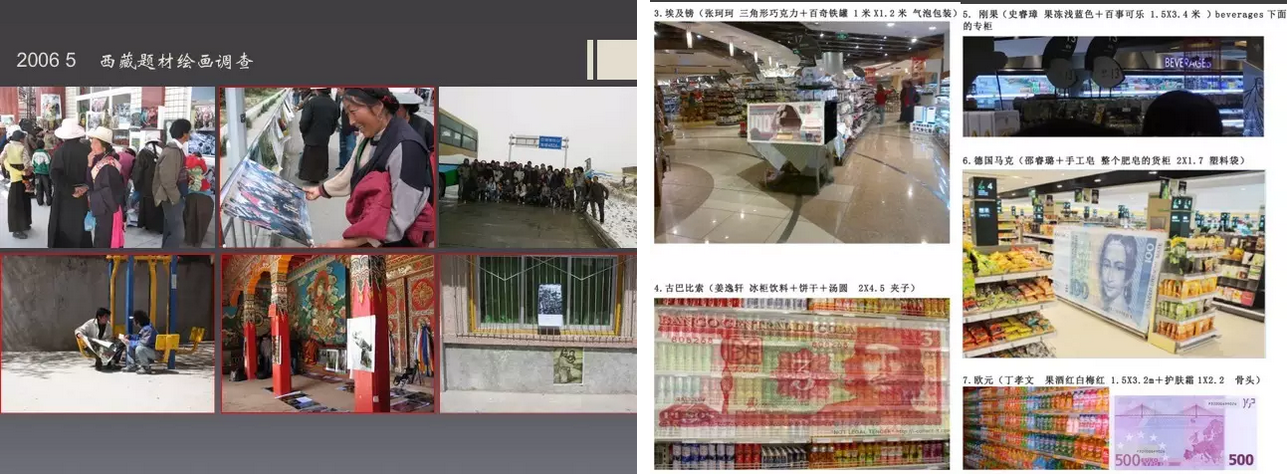

在美术学院的框架里面,我们大概开了十几年社区艺术的课程,包括空间的重新定义,包括社会记忆的重新构建,搭建人和人相遇的平台,等等一系列的要求。这些课程往往建立在社会调查的基础上,我们后来发现调查过程已经是公共艺术,比如我们做西藏题材绘画调查,10年前,我们把全国美展,从历年美展画册找出3万张题材画册,挑了500张打印出来,给群众展览。其实最后被老百姓要走了,他们说这个东西我能不能带回家,老百姓挑剩的就是那种歪瓜裂枣的画。

在美术学院的框架里面,我们大概开了十几年社区艺术的课程,包括空间的重新定义,包括社会记忆的重新构建,搭建人和人相遇的平台,等等一系列的要求。这些课程往往建立在社会调查的基础上,我们后来发现调查过程已经是公共艺术,比如我们做西藏题材绘画调查,10年前,我们把全国美展,从历年美展画册找出3万张题材画册,挑了500张打印出来,给群众展览。其实最后被老百姓要走了,他们说这个东西我能不能带回家,老百姓挑剩的就是那种歪瓜裂枣的画。

我们的社区艺术的学生的作业,当然非常多的操作,我们可能会要求学生去街上拦陌生人请到教室来,最后是由学生商谈说服火车站或者商场 ,这是他们在杭州的某商场里面做的,某超市里面做的,把超市里面弄的满是落叶,超市经理还感觉很开心。当这些同学落实到最后,4年毕业以后,这些本科生做毕业创作的时候,这位同学做了他的老家,就是资源枯竭型的城市一个大型装置。

另外一个学生为他的湖南老家发明了一个节日叫“大水节”。我们说你毕业以后为什么要做屌丝,而不是做村官或者乡镇干部?所以他现在回去他的家乡推行“大水节”,因为在几年前大水曾经严重影响他整个家乡的面貌和他个人的命运。他在家乡做从舞老鼠和舞蛇的表演,到返乡青年的座谈会等等一系列活动。

另外一个学生为他的湖南老家发明了一个节日叫“大水节”。我们说你毕业以后为什么要做屌丝,而不是做村官或者乡镇干部?所以他现在回去他的家乡推行“大水节”,因为在几年前大水曾经严重影响他整个家乡的面貌和他个人的命运。他在家乡做从舞老鼠和舞蛇的表演,到返乡青年的座谈会等等一系列活动。

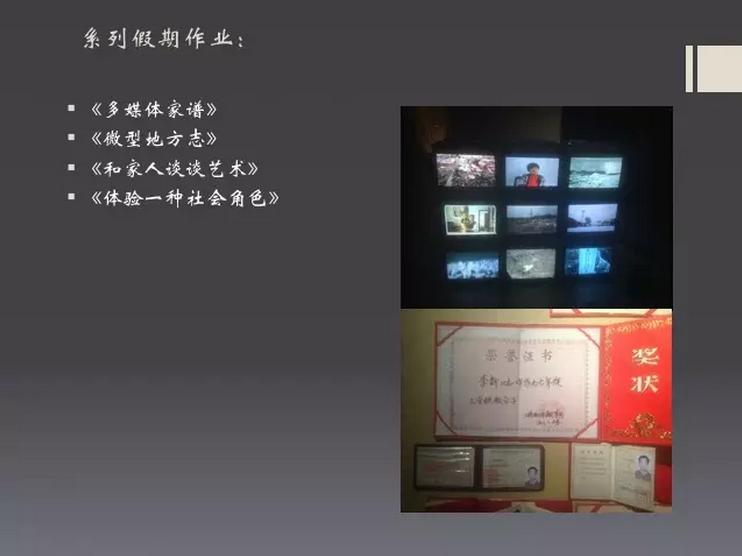

同时我们的学生有一系列的假期活动,我们会要求他们每个暑假做一个自己的“多媒体家谱”,下一个暑假做自己的微型地方志,我们要求他们必须和自己的父母亲谈艺术,同时产生一次合作。如果父母是盖房子的就拿盖房子的办法做一件作品,你父母开工厂的就拿开工厂的方式做作品。

同时我们的学生有一系列的假期活动,我们会要求他们每个暑假做一个自己的“多媒体家谱”,下一个暑假做自己的微型地方志,我们要求他们必须和自己的父母亲谈艺术,同时产生一次合作。如果父母是盖房子的就拿盖房子的办法做一件作品,你父母开工厂的就拿开工厂的方式做作品。

最后的一个暑假,我们要求他们找一个事情,去打工,但是不许和艺术有关,你不可以去考前班代课,但是你可以开出租车司机或者卖早餐。

最后的一个暑假,我们要求他们找一个事情,去打工,但是不许和艺术有关,你不可以去考前班代课,但是你可以开出租车司机或者卖早餐。

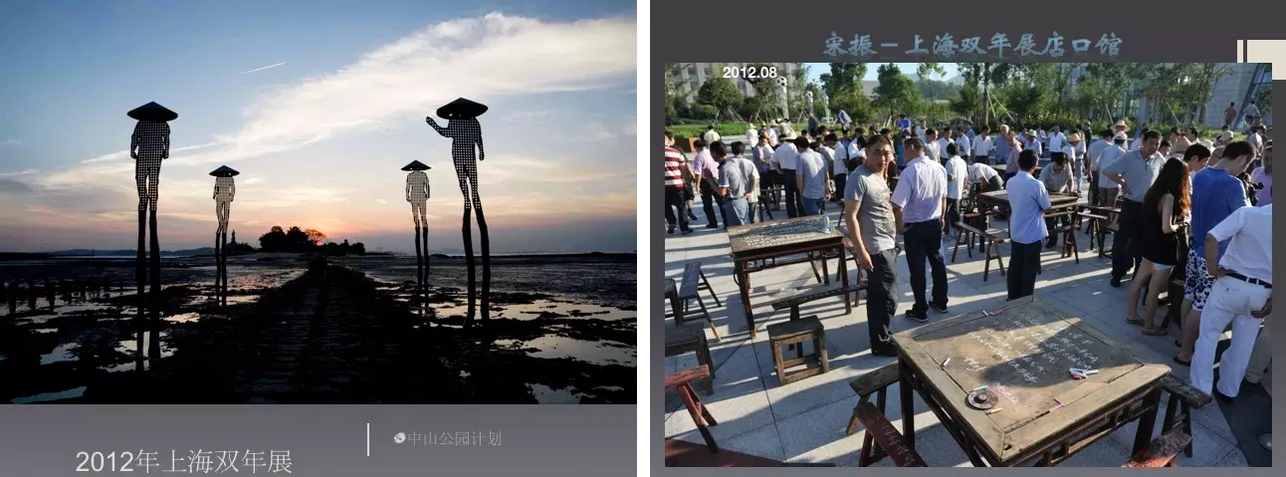

由教学扩展到策展活动

由教学扩展到策展活动,2012年的时候,我做上海双年展的总策展人,其中我特意做了中山公园计划,这是我们丹麦的艺术家做的,退潮的时候这条路出现,涨潮的时候,这些人站在海水里面。最后上面慢慢长满牡蛎,慢慢成长的雕塑。这个项目是从福建到漳州、厦门的中山公园,到金门到台北各种公园,台湾的很多中山公园已经被改了名字。

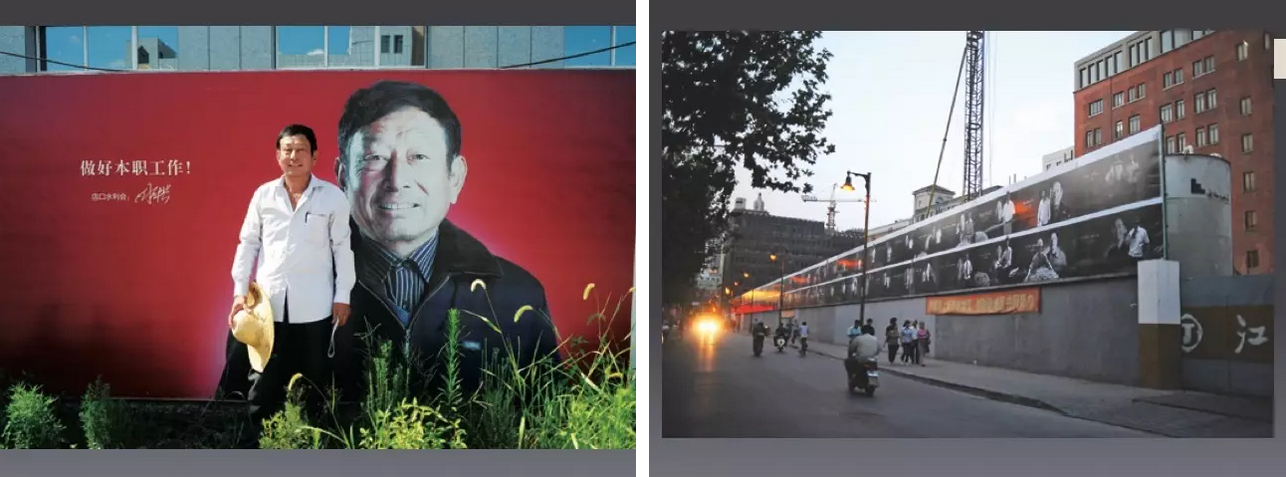

在上海双年展期间,我们在浙江的一个小镇店口。这个小镇我们发觉这里有很好的政治传统,他们每个村的村长都会有就职承诺,老百姓提出的要求都是实在的。这个地方非常有钱,一个10万人口的小镇,有7家上市公司,这些上市公司的老板都转型成乡绅,带来这个地方政治生态的变化。我们让每个村民把要求写在板凳上,让村长把他们的承诺都写在桌子上,然后我们刻成桌面。这些拓片散布在老百姓的家里,形成可以监督的机制。 店口的外来打工者到本地老板都有肖像在他们的街上。在上海双年展展出的时候,这是上海外滩非常大的广告牌,我们同学采集了所有店口家庭照片,形成了一种联合家谱,用大篷车的方式,一个村一个村做户外电影的播印,老百姓会出来围观。

店口的外来打工者到本地老板都有肖像在他们的街上。在上海双年展展出的时候,这是上海外滩非常大的广告牌,我们同学采集了所有店口家庭照片,形成了一种联合家谱,用大篷车的方式,一个村一个村做户外电影的播印,老百姓会出来围观。 这是一个城乡文艺讲习所的机构,主要是把城镇公共文化的干部叫来开班,请各种各样的专家来上课。这个讲习所首先是研究,现在做出版,我们现在做出版,做短平快、可操作的小册子,比如沟通36法,比如民意保护48法,然后理论很少,里面全是招数,可以生吞活剥,而且欢迎盗版的模式,做沟通、研究、策划一系列的工作。

这是一个城乡文艺讲习所的机构,主要是把城镇公共文化的干部叫来开班,请各种各样的专家来上课。这个讲习所首先是研究,现在做出版,我们现在做出版,做短平快、可操作的小册子,比如沟通36法,比如民意保护48法,然后理论很少,里面全是招数,可以生吞活剥,而且欢迎盗版的模式,做沟通、研究、策划一系列的工作。

我们现在有一系列的基地,在店口镇,大塘是做袜子,全世界60%的袜子是他们织的,那个主要做产业的转型。有一个做民艺的,在闸北,我现在在上海兼一个馆长,我们的教育项目是要做广场舞的更新。在福建漳州我们做了漳州城市记忆馆。在大塘,这是一个做袜子的小镇,这里有很多外来工,但是我们不想强调家族的事情,会导致特别排外的意思,我们强调社会融合。大塘街上有各种小人物的口述史来代替广告牌,同时我们做了女工工作平等长期的讨论、长期的项目。互动的公共艺术包括我们邀请台湾师大的吴老师过来,现在比较重要的新公共艺术方面的书都是由吴老师翻译的。她在西湖上做了一个研讨,邀请各种各样的人在船上谈婚姻、恋爱、家庭的事件性活动。

我们现在有一系列的基地,在店口镇,大塘是做袜子,全世界60%的袜子是他们织的,那个主要做产业的转型。有一个做民艺的,在闸北,我现在在上海兼一个馆长,我们的教育项目是要做广场舞的更新。在福建漳州我们做了漳州城市记忆馆。在大塘,这是一个做袜子的小镇,这里有很多外来工,但是我们不想强调家族的事情,会导致特别排外的意思,我们强调社会融合。大塘街上有各种小人物的口述史来代替广告牌,同时我们做了女工工作平等长期的讨论、长期的项目。互动的公共艺术包括我们邀请台湾师大的吴老师过来,现在比较重要的新公共艺术方面的书都是由吴老师翻译的。她在西湖上做了一个研讨,邀请各种各样的人在船上谈婚姻、恋爱、家庭的事件性活动。

现在正在做的是井盖,也是为我的老家漳州古城改造,我们知道横滨井盖非常有名,甚至有法国的小伙子做拓印。这是我们为漳州做的水仙花、香蕉等的井盖设计。

我就讲到这里。谢谢!

观众提问

井盖设计会影响公共设施的功能性吗?

观众:邱老师,您说的井盖计划,我的观点是井盖应该起到一定公共作用,它在公共设施里面是有作用的,它是功能性的,如果你改造成这样子,它的功能性在哪里,会不会受影响?

邱志杰:不会影响,井盖的几种功能依然留出标识性地方。我们实际上是按照每条道路未来的规划特征,比如这条道路未来是时尚区,那条道路未来是相应的区,这条是地方的迷雾,那条是传说。事实上很多传说,特别是英雄人物、历史人物、神佛是没办法放在地上踩的,老百姓是有意见的。这些在设计上考虑就可以了。实际上有很多图像,我们现在甚至在考虑从当地的小学生的手绘里面征集,最终形成井盖上的图像。从实用功能的角度是完全不受影响的。

观众:说到井盖问题,我也想做伦敦的一些井盖,因为我发觉那些井盖都是一些几何文化,还有点线的对比,很少有具像的图案。您把这些做成很跳跃的颜色。

邱志杰:每个国家和每个城市不一样,跳跃的颜色只是集中出现在横滨,在俄罗斯这边甚至流行一种非常半浮雕式的井盖,它就是圆的浮雕的井盖,每个地方还是挺不一样的,甚至同样是英国、同样是伦敦,东区和西区的风貌也不一样。

有很多种角度,我们在漳州所做的整个古城是包括叙事系统——讲故事,培训卖水果的人,他们每个人讲一个故事,等等,它有自觉系统,更像传统城雕这样的视觉的焦点。包括井盖属于城市家具,包括路灯、活动系统,其实我们做了很大工作,我觉得传统的公共艺术是关于叙事的系统。我会让他们写漳州的诗,我会让他们刻100个石头扔在各个角落,如果找到这一百个角落就可以在民宿免费住宿什么的,这个地方发生什么故事,就开始有明晰的意思出现了。

怎么理解公共艺术在认识和实践中应对主流意识的冲突?

观众:我看了你的作品,包括你放的雕塑厂的行活,大量标准化产品的复制,你做的事情无疑会对社会约定俗成的记忆、精神生活,甚至主流意识都会有些冲突,我看价值取向有时完全相反。怎么理解认识和在实践中应对这样的冲突?

邱志杰:我们不知道现在发生在中国各地各种各样积极的构筑公共生活和意见交流平台的努力,或者说重塑社会这样的东西,在多大程度上能够被整体的行政管理者所接纳。但是民间无疑存在这样的冲动和意愿,目前在各种各样的地方政府里面,特别是非异地任职模式的官员,他确实存在一批这样的继承官员,他们愿意把自己的家乡做好,这是这类东西存在的非常重要的前提。当这个官员是以政绩为先导,捞一票变成政绩,作为调走、提拔的依据,他们对这样的东西不是这么关心。我所接触到在各地支持这类项目的往往是本地人做官员,甚至他的家族拥有庞大的企业,他出来做官只是为了把这个地方做好,也不指望从官职里面兑换商业利益。我发现浙江富裕的地方,那些村长买选票的钱,他当官几年赚不回来。有些地方、有些人在某种程度上转型成乡绅,这是中国社会重新自我组织起来,来经营自己的国家和社会生活的一个迹象。这是目前新形态公共艺术能运作非常重要的支点。

观众:城市里的机会何在?乡绅的官员,父老乡亲几辈人都在这儿,这明显是大家过一段要重新再做的,是不是真的有希望?

邱志杰:上海和深圳这样级别的城市里面,我猜它可能的空间其实还是依赖这样的市民社会的成长和公共舆论空间的建立。所以要看你提供的项目是不是真实、有利于这个地方的发展,并且促进思考,我觉得最近几年,我们可以看到在这样的大城市里面,它的这种公共舆论会形成对项目的一种倒逼。前些年大环岛形象工程式的东西,现在很容易招到非议。不管是类似于工业遗址活化、社区改造这些东西,我们今天看起来有点小资,大家逛798什么的,这些东西慢慢形成品牌,也形成对很多地方城市管理者在思考时候的一个维度。我见到漳州、厦门这样的城市不断有北京某个自称当时参与创立过798的策划人去忽悠这些招商局,或者发改委的重大办的这些人,忽悠他们把其中某个厂给改造成艺术园区。这几年很多工作都在劝他们不要搞,我说798是长出来的,不是厦门市政府想搞就可以搞出来的。这实际上形成一种意识,一种普遍的意识,从官员到民众或者厦门的本地人也期待厦门出现准798式的模式,我觉得这里提供一个民意的基础,会影响到今天的执行者的做法。再像前几年那样的东西其实很难出现,在各地甚至某个雕塑家,他用巡回的方式搞定一个公共空间,然后把他的雕塑拿来强奸老百姓,这样的做法越来越少,越来越需要走透明和论证的,和专家参与,互相结合的模式。

本文是讲者邱志杰的发言速记,根据讲者意见,略有删改

是不是一个艺术作品占领了一个公共空间就是公共艺术?是不是一个艺术家作品探讨公共议题,也成为公共艺术?在4月24日的中康路8号讲坛,我们发起了“公共艺术如何公共和艺术”的题目,邀请了四位讲者:邱志杰、朱晔、李一凡和欧宁分享他们的探索,中心也以深圳案例表达了我们的理解和探讨的方向。

是不是一个艺术作品占领了一个公共空间就是公共艺术?是不是一个艺术家作品探讨公共议题,也成为公共艺术?在4月24日的中康路8号讲坛,我们发起了“公共艺术如何公共和艺术”的题目,邀请了四位讲者:邱志杰、朱晔、李一凡和欧宁分享他们的探索,中心也以深圳案例表达了我们的理解和探讨的方向。

深圳市公共艺术中心作为主办方发起这个题目,是因为我们正在准备参与滨海公园休闲带蛇口段的公共艺术策划,感觉到从各区政府、开发商和社会层面,深圳对公共艺术有大量的需求。但频繁发出需求的政府和开发商委托方对公共艺术的概念却仍停留在狭隘的城市雕塑的视觉标志性层面,在公共艺术之所以成立的前提“公共”二字以及“公共“和“艺术”二者的关系方面,极端缺乏讨论和新的实践突破,大众也鲜有参与和共享的机会。

这也是深圳市公共艺术中心7周年与城市设计促进中心5周年的庆典周活动之一。在首次开张的中康路8号讲坛中,我们与四位讲者一道,把“公共”和“艺术”的关系拆解、梳理和重新诠释。邱志杰从中国城市雕塑工艺产业的发展状况开始,用他的教学和实践塑新我们的眼界和观念;朱晔从公共艺术对维护城市多样性的价值谈起,剖析街道和日常生活与主题之间的关系;李一凡从公共艺术的结果“共享”层面切入,提出在中国语境下创作的可能;欧宁则通过国际上大量公共艺术案例来强调公共艺术的赋权enpowerment甚至是活权animate趋势。公共艺术中心的杨光和黄伟文通过深圳地铁两个项目,分别探讨公共艺术的合法性和统一场的话题。最后演讲嘉宾和观众互动,进一步探讨了公共艺术的公共性和艺术性的关系。

在整个讲坛里,我们从“公共艺术”概念的历史轨迹,跨到环境艺术、公共空间设计、公众参与的社会工程等等,乃至到空间规划和公共政策的制定。这些观点和案例能为当下的公共艺术实践提供急需的营养和视野。当然各方的观点也待在各自的实践中逐步论证和发光,但更重要的是这些公共艺术的公共理念如何能传递给决策者、创作实践者公众?我们将分期全文发布,与大家共同学习和探讨。