大松敦:后泡沫经济时代城市更新的发展历程

2025-04-09

规划大厦

9951 人阅读

活动回顾

2024年9月19日,由深圳市规划国土发展研究中心(深圳市城市设计促进中心)和深圳市城市规划学会主办的2024年第三期【规划讲堂】在规划大厦举行,邀请了日建设计社长大松敦先生作了题为《后泡沫经济时代城市更新的发展历程》的讲座。大松敦先生主持参与了众多城市开发项目,代表作品包括东京中城六本木(2007年)及东京中城日比谷(2018年)、东京站八重洲口开发(2013年),以及包括涩谷未来之光(2012年)在内的涩谷站周边再开发等多个东京都大规模站城一体化项目。本次讲座通过对日本90年代泡沫经济后的城市更新回顾,总结了日本后泡沫经济时代的城市更新发展历程和特征,分享了日建设计的具体成功案例。以下为报告内容摘要。

大松 敦

1983年东京大学建筑系毕业后入职日建设计。主持参与了众多城市开发项目,构筑了从整体规划到项目管理的一整套新行业体系。代表作品包括东京中城六本木(2007年)及东京中城日比谷(2018年)、东京站八重洲口开发(2013年),以及包括涩谷未来之光(2012年)在内的涩谷站周边再开发等多个东京都大规模站城一体化项目。2021年起出任日建设计社长一职。日本一级建筑师、日本建筑学会会员。

后泡沫经济时代城市更新的发展历程

前言

日建设计成立于1900年,今年是124周年,我们所在的总部日建设计有2500多人,日建集团是3200多人。日建设计自成立之初一直秉承着对应社会需求进行项目的设计、为社会作出一定贡献。

在早期开国与近代化过程当中,因为有对于知识交流、储备的需求,所以我们有了日建设计早期的类似于像神户社交场所、大坂图书馆等项目。随着贸易的发展,尤其是对于港口、通信基础设施需求的提升,诞生了大家非常熟知的东京塔这样的作品。随着第三产业的发展对于新型办公环境的需求,有了东京palace side大厦,同时跟海内外的交流增多,所以有了东京国际机场的建设。

到了近年,与深圳面临同样的情况,在高速成长时期积累的城市更新项目,尤其是围绕TOD展开的城市更新与城市开发居多。近几年我们利用TOD发展的经验和理念在中国也进行了一些实践,如广州白云站和西丽综合交通枢纽。应对时代与社会需求,开拓设计最前沿,这是日建公司的使命。

广州白云站

背景情况

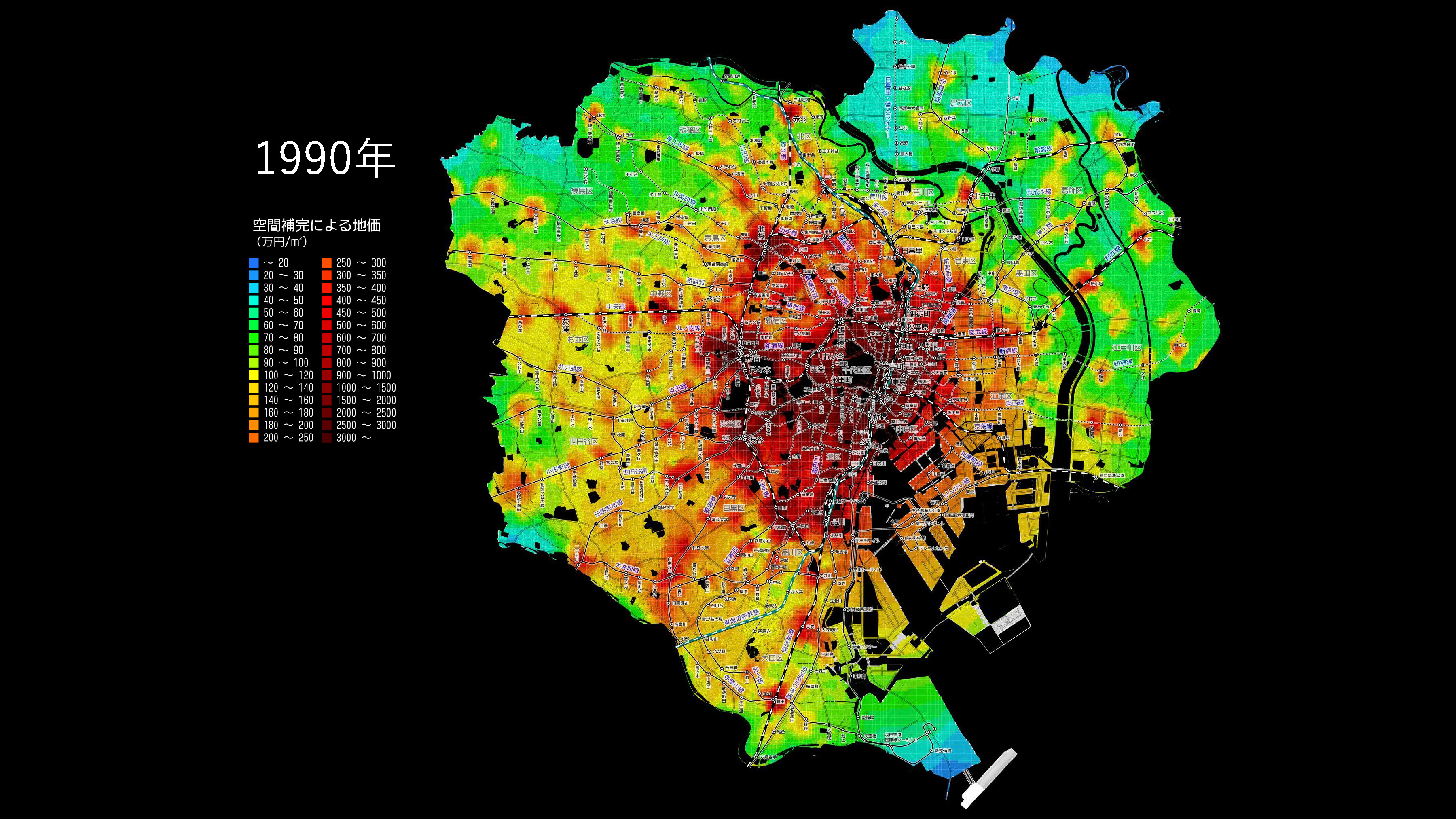

回到本次讲座的主题,从1990年的东京地价分布图上可以看到,越红的地方代表地价越高,绿色和湖蓝色的地方代表地价越低。众所周知政策上的原因导致日本经济泡沫,地价迅速递减,每年地价高的红色区域不断缩小。大概持续了十年以后在2000年地价触底,2008年雷曼金融危机以后一段时间下沉,之后又开始不断增长。

经过这几年反弹,从去年的地价分布图上看到,跟泡沫经济时代无序、无限扩展相比,本次的城市更新复苏没有出现这样的弊端。地价的变化从某种程度上和东京的人口变化是呈正比关系。80-90年代人口负增长主要原因是市中心地价和房价过高,住在市中心的人只能拥有很小的居住空间,大家被迫选择郊区或其他周边城市更为宽松的居住环境。90年代经济泡沫以后,地价下跌以后直接导致房价的下跌,人口不断地再流入和流出关系出现变化、逆转,好不容易等到1997年才出现正负增长零零[1] 的局面,这几年一直在不断持续增长。

今天最想跟大家分享的是泡沫经济之后城市更新的五个重点,这是日本尤其是东京的城市更新容易成功的原因。

首都圈城市群构想

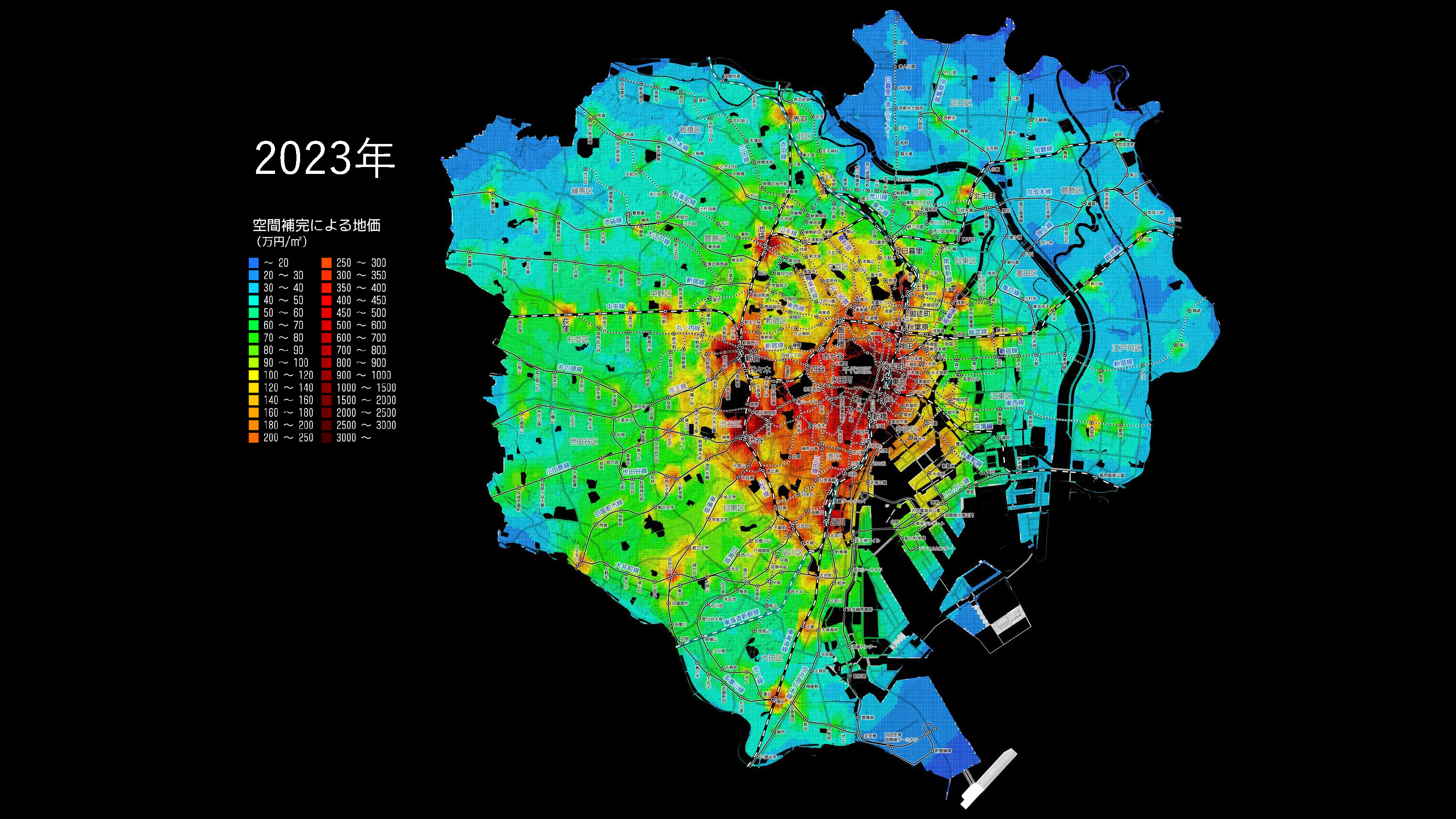

首都圈城市群构想是为了解决中心过度集中的问题,边缘的城市副中心通过环状的道路进行串联。虽然早期也有这样的城市群构想,但直到2000年前后才由当时东京都的政府领导人牵头,跟周边千叶县、埼玉县县长等周边区域领导一起合作。

这张图在比例上正好有半径50公里的圈层,最近广东地区比较热的黄金内湾规划跟这个面积差不多大。当时在城市副中心的建设过程当中,南面的横滨、北边的埼玉、东面的幕张中心是比较成功的。规划永远是规划,如果没有实施永远不可能落地。首都圈的三大圈层环状道路2005年进行实施,当时还没有成形,花了十几年的时间基本上把当时的构想落实评估它的效果,按照当初的规划东西、南北两个方向都穿越市中心,环状道路建成后交通量急剧增加,尤其是物流车辆就可以不穿越市中心,过境交通减少30%,为后面规划条件的缓和、提高容积率打下了很好的交通基础。

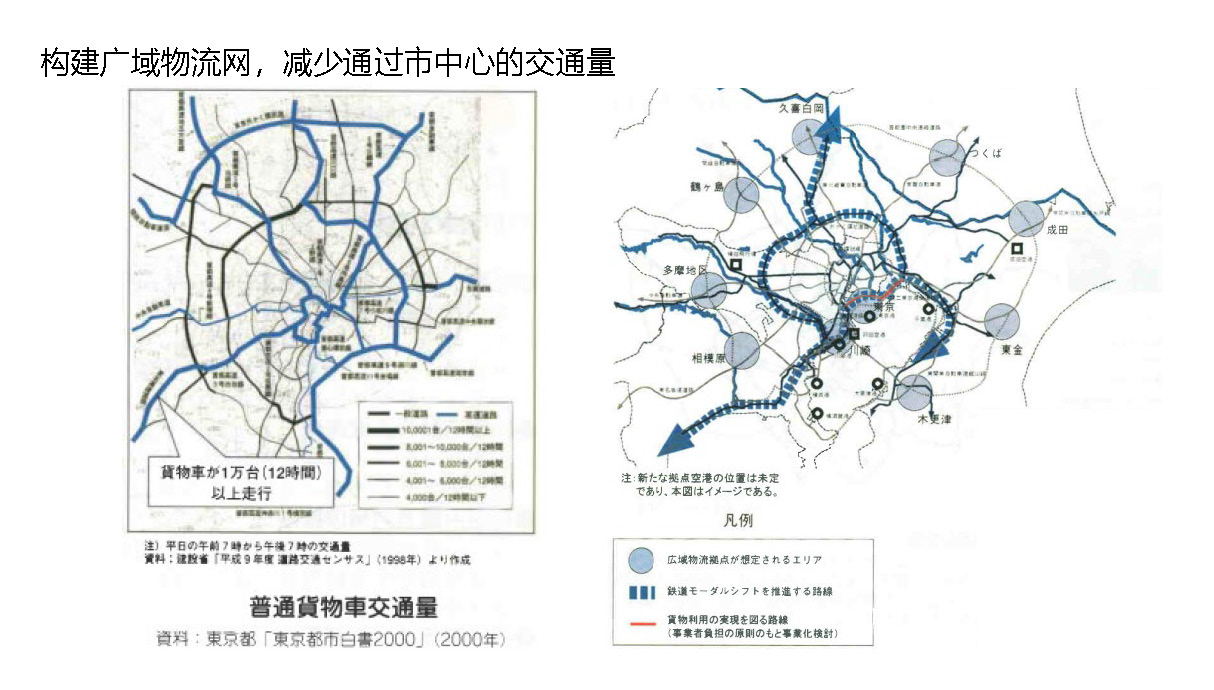

完善东京中心部的轨道交通线网

东京原本也是一个轨道上的城市,2000年以后通车的这些线路的谋划是从90年代开始,即使在经济泡沫破灭以后非常不景气的时候还是在大力发展轨道交通。

黑色的JR线,西面以新宿、涩谷、池袋三大站流量居高,另外东部品川、东京站、秋叶原这三大站流量特别大,如果交通不疏解的话整个城市的交通非常繁忙。举一个例子,2000年以后实施了一条副中心线,就是为了解决西面这几个点承载的JR线的压力,形成把几个副中心连在一起的副中心线,解决整个交通的压力;东部通过南北线、都营大江户线等等分解东部的交通压力。

从东京轨道使用人数统计表可以看出,JR线是东京最为便利、人数最多的线路,随着2000年以后新的地铁线路建设,地铁线路的使用人数在急剧增长,某种程度已经超过了JR线的需求。JR线的乘客处于或趋于饱和的状况,这些流量都被分到新的2000年以后的地铁线路里。

放宽城市规划限制

我们对于道路交通和轨道交通的改良和充实以后,才为我们放宽城市规划限制提供了良好的基础。

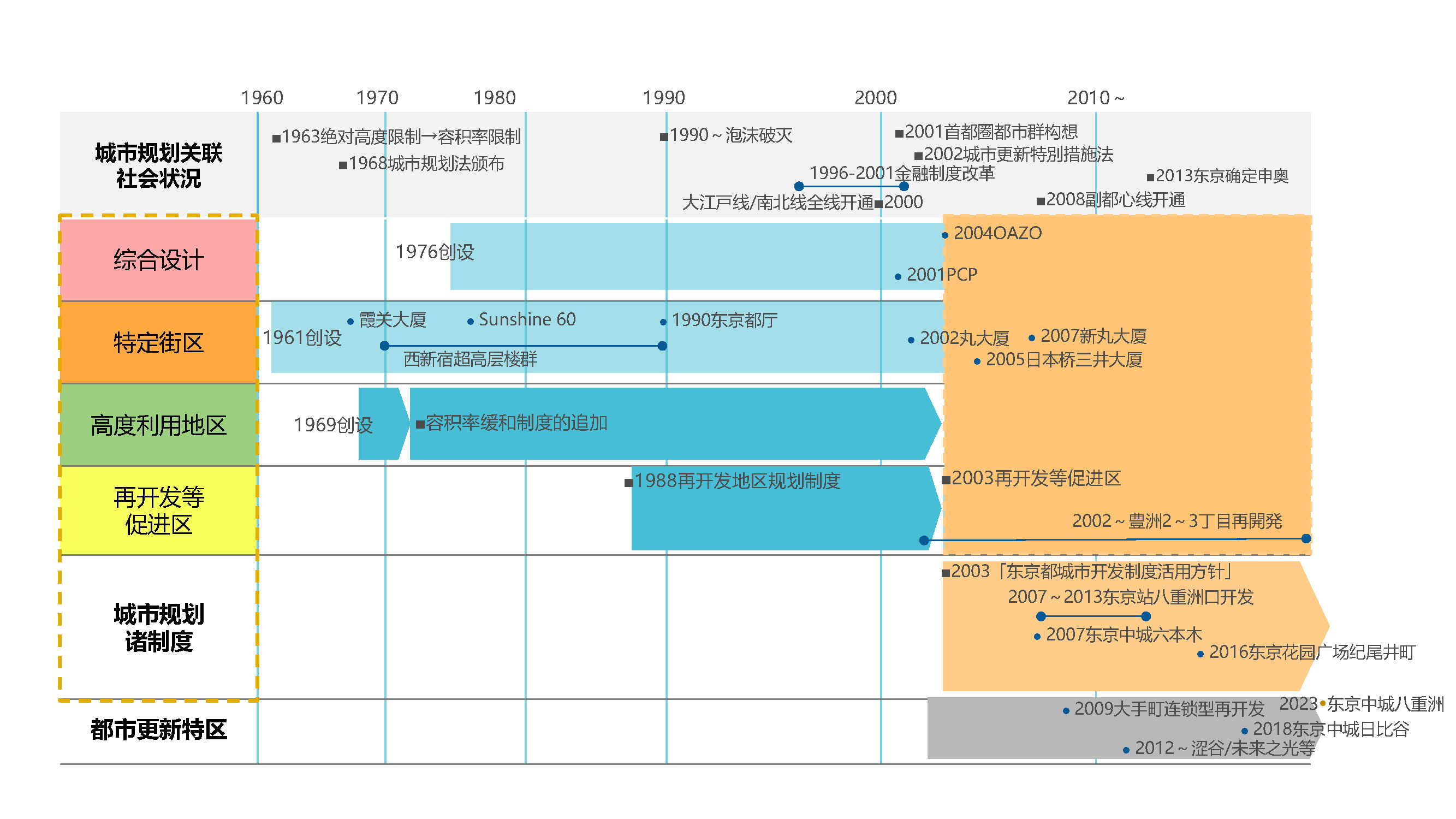

东京的规划条例从60年代开始就放宽了很多城市规划限制包括建筑高度等,但后来发现这些制度或多或少都有一些缺陷,2003年以后东京进行了整合。首都圈都市群的构想刚好是2001年,第二年国家出台了《城市更新特别措施法》,从法律上做一些突破。这些都是2000年到目前整个日本、尤其东京城市再生恢复过程当中的一些重要措施。

2000年地价回落后到触底过程当中,新宿、涩谷、池袋等包括以东京站为中心的中央商务区仍是地价最高的地方。针对这样的现状,东京都把各个制度进行了总结,特别针对几个副中心,包括以东京站为中心的中心区的适应性。当时以限制区域做划分,在东京、甚至日本历史上也是划时代的首次,结果是形成了后来以车站为中心的城市更新。另外一个特点,蓝色的区域基本是在山手线同样规模的地区,限制令原则上只能在区域内使用,防止在泡沫经济时代建设无端扩张、无序扩张。简单来说,以前我们只能在建筑红线内做贡献,城市更新特别地区制度出台以后可以突破红线,在红线之外车站出入口、站前广场、地下通道同样可以获取容积率的提升。

以东京站周边开发为例,2000年之后地价下跌,开发商也没有开发的欲望,虽然它是东京最重要的中央商务区,但有些企业也开始谋划外迁。介于刚刚提到的15年特殊政策时间,整个东京站进行了一次重生。东京站有两个站前广场,一个是丸之内,现在基本上更新完成了,最近一直在做八重洲口的更新。东京站开发过程中遇到了历史建筑保存问题,涉及到容积率转移、保存建筑。

八重洲口开发之前是车行比较缓慢、体验比较差的空间,开发后变成右边站前公园。开发之前的站前交通广场直白说就是一个大停车场,更新以后人车共行、但流线相对独立,同时又用立体的布局打造成为站前公园。做了这样的城市公共设施更新以后,就可以得到容积率的奖励,对周边开发利益进行平衡。

在另一边,现在有三个大的开发项目,一个已经竣工了,其它两个在施工过程中。它有一个比较基础的问题,就是公交枢纽没地方放,所以通过联合的方式在地下设置公交枢纽。通过对于城市公共设施的贡献后,商场开发商也是从中获取一定的容积率奖励。

金融制度改革与不动产证券化

以上三种传统的规划措施很显然是不够的,大家投资意愿不高,因为缺乏一定的信心,所以这时候需要通过金融制度化改革和不动产证券化让大家信心得以保障。

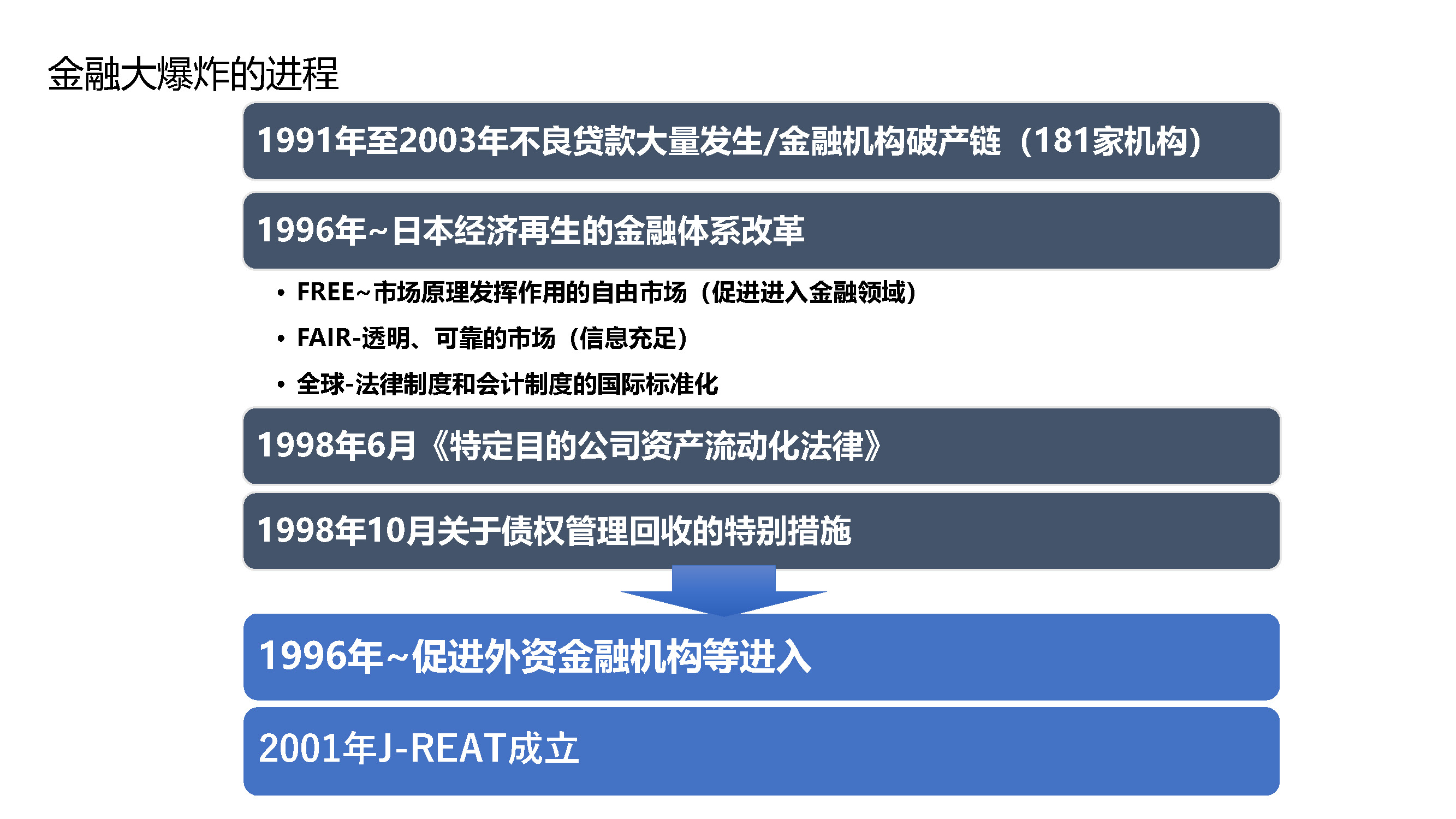

我们从时序上再次总结了日本金融大爆炸过程和后面金融新制度的产生。这个问题在全球都是同样存在的,因为日本早期进行的开放平台吸纳了很多国家资本,随着城市发展还是会出现本国固有传统金融思维。直接的数据表明,在泡沫经济破灭以后,因为土地不值钱了,银行担保就出现问题,直接导致181家金融机构破产。在1996年的时候日本意识到这个问题的严重性,再次整理了金融体系改革,提出三个目标:一是自由的,二是透明、可靠的,三是全球化的。

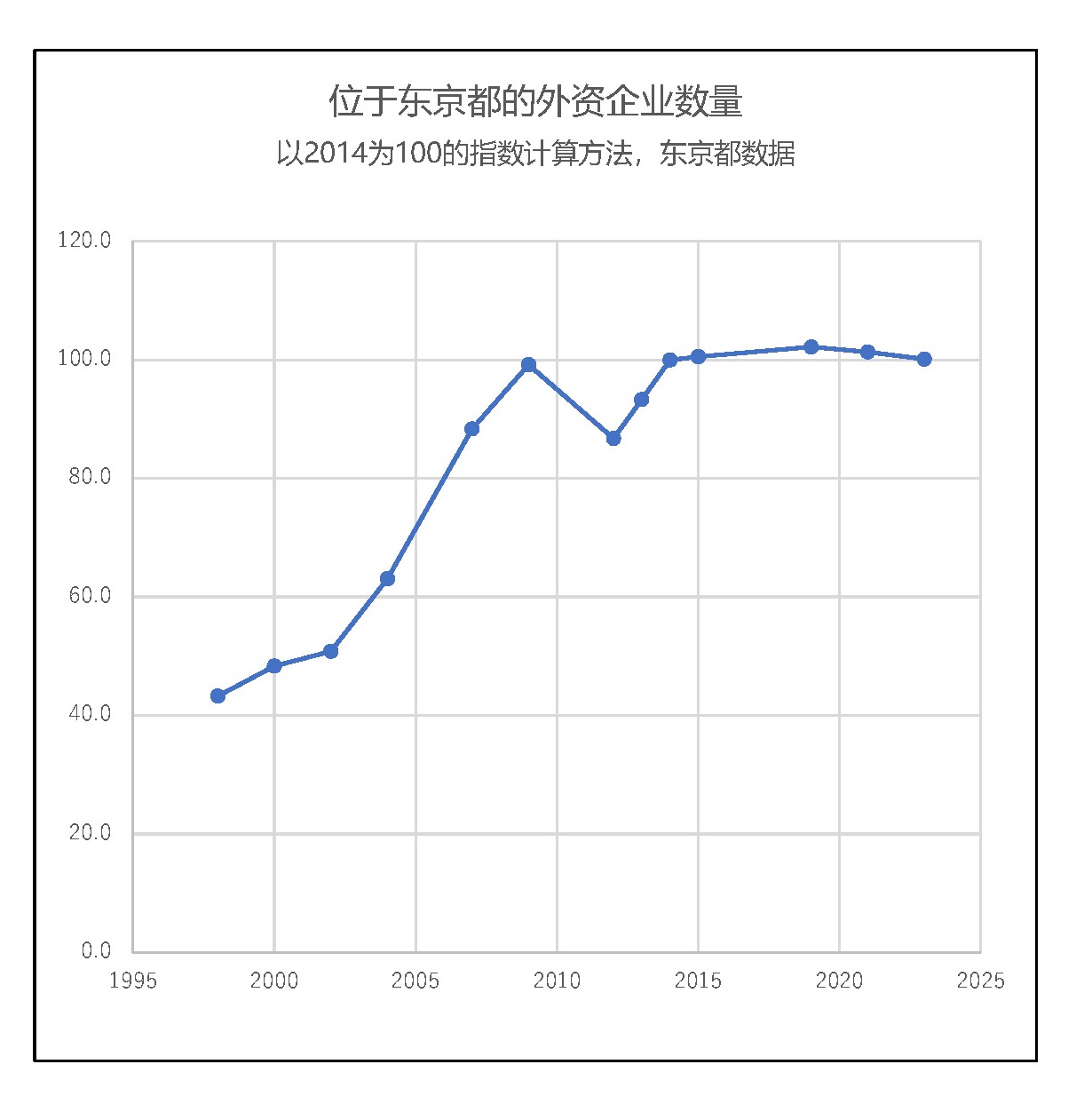

这个改革带来的直接影响,从数据上看,2000年以后东京都的外企急剧增长。这个房地产证券化尤其是信托领域的J-REITs独资法人,它的机制做得很简单,通过独资法人购买,然后再把它交给专业的资产运营公司进行运营,这些集资可以像证券一样去市场交易,这些投资家、金融机构就可以像购买股票一样购买它,然后有自己的收益。

制度形成以后投资法人数量不断增长,2001年以后到现在一共有60多家准备上市的独资投资法人。我们也跟一些地方领导交流,中国也有类似的体系。但日本不同的是,早期专注于办公,后来也在商业、住宅、物流、酒店、康养设施等等这些非常丰富的领域。整个规模达到20兆亿元,现在还在不断上升的过程。

因为日本的办公需求很大,所以早期主要投资办公,后面办公以外的商业、物流、住宅包括康养设施、酒店等等都有涉猎。这里面也会存在一些问题,J-REITs物业的所在地1/4左右是在东京都内的五大洲区域,有一半是23区,加上周边的关东区加在一起就有2/3了,换句话说物业2/3是在东京及周边地区,其它的地方比较少。因此,J-REITs对于东京地区起到很大的作用,但是在京畿地区还没有享受到好处。

非常重要的是,日本20年基本接近于零利率的变化,即使是这样的零利率或者低利率也没有对地方城市或者小城市在更新过程中起到特别大的功效。

公私合营推进

中小城市、地方城市没有好的资源,在公私合营基础之上尤其是PFI的方案得到实效。简单说一下PFI的理念,没有使用PFI之前,尤其是公共项目都是以政府为主体,通过内部的策划、环境的协调,进行设计、建设、运营分包的过程。用了PFI方式以后,行政部门更多是在早期策划当中起到更大的效果,后期资金的调配、施工、管理运营等等都可以打包交给民间开发商来实施。

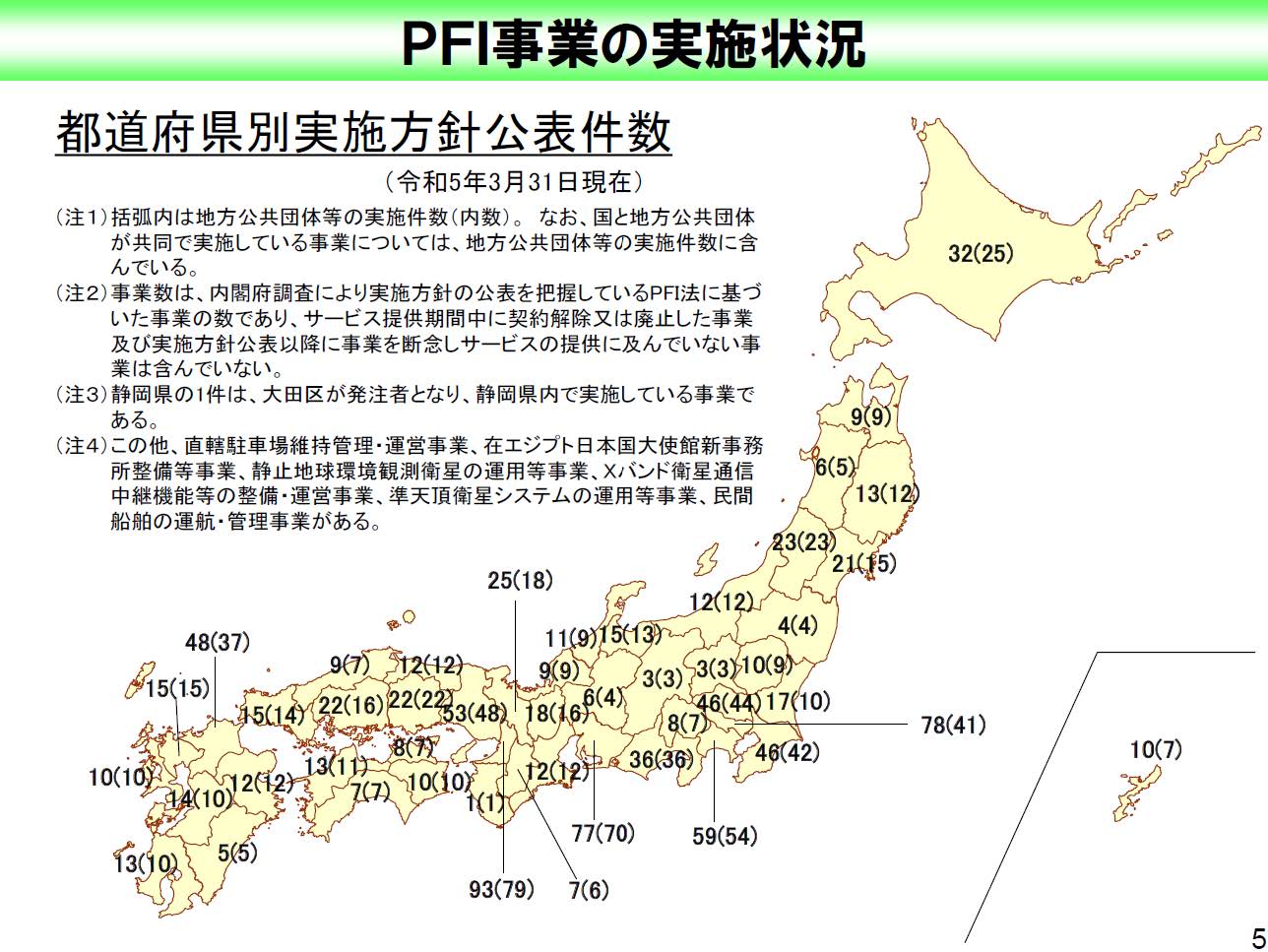

从2000年开始,PFI从具体业务数量的变化和合同金额变化发现都在不断增长。随着整个合同金额不断增长,PFI事业是8兆不到9兆日币,J-REITs大概是20兆,它还是没有达到J-REITs的规模。项目分布来看,以地方城市为主导,整体来说应该有1000多个项目的分布,东京只有70多个。

另外一个比例比较小的项目——函南“道之站/河之站”PFI项目,地方城市没有很大的财力建常规的轨道网络,他就利用道路网,所谓“道之站”,以道路站点建设公共设施。另外一个项目是在静冈县,只有3.8万人口的城市,通过民间力量和政府进行公私合营去实施。这是只有4.8万人的小规模城市——东根市,类似这样小的项目在日本有1000多个。另外一个也是只有3.3万人的小城市,将以前的体育设施更新进行城市发展。

日建刚刚完成的冲绳宫古岛机场项目,也是利用民间资本和力量进行特许经营,民间介入以后在机场设计上跟常规机场有很大改进,完全自然通风,也在节能减排上做了很大的改善,因为这边是靠近冲绳的比较炎热的地区。

最近修整城市公园法以后,公园的PFI大幅度提升,简单来说以前靠政府投资运营的公共设施,我们允许有一部分公益性的收益。民间开发商投资、建设、运营以后,它的收益一部分返还给公园日常维护维修,减少公共资金的投入。

以名古屋的久屋大通公园的改造为例。从改造前图片看上去绿意盎然,但是还存在道路高差、气候炎热,乔木和灌木遮挡视线等问题。改造一方面对于公园整体骨架进行梳理,植入一部分商业设施,同时对景观的水景、铺地、绿化进行提升。现在久屋大通公园已经成为网红地。

简单总结来说,日本再生经历了一些阵痛,但通过以上措施包括交通、规划制度和金融制度,三箭齐发,使得日本尤其是东京这个城市再生。

问答部分

Q:大松敦先生对中国很熟悉了,请教对比深圳和东京这两座城市,您认为最大的不同在哪里?

大松敦:首先,我们熟知的深圳是一个从边陲小镇经过四十年华丽的转身,奇迹般诞生的城市。但东京还是有它不同的地方,留有江户时代的记忆。结论上来说,东京城市化在历程上比深圳早二三十年,对于我们规划者来说,因为东京经历了早于我们二三十年的发展,刚好进入了2050的城市更新。东京走过这条路以后,深圳紧接着它的脚步马上面临这个问题。所以今天我分享的日本走过的曲折道路或者说摸索的道路,也许对今后的深圳会有一定参考。

Q:深圳目前有500到600公里的轨道,但是未来会达到800到1000公里,我们现在正在探索轨道物流的可能性,想请问大松敦先生您怎么看待轨道物流这个方向?

大松敦:不可否认如果我们能够利用公共交通来进行物流,将明显减少卡车的使用,对于环境和节能都有很大的帮助。日本在八九十年代,还是国铁时也是有这样一些思考,这个也想做、那个也想去做,导致战略上铺得太满,导致它出现赤字,后来让老百姓来买单,是一个很惨痛的教训。

我认为在探索新的领域扩张化的同时,更重要的是像日本新宿,在既有高流量的区域进行转化。追求面向二三十年更为合理的需求点,面向未来的规划实施,这样可能会更好一点,这是我的个人见解。在这个方面,日本也是在实施人货混载的机制,未来是有一定需求的。

Q:东京或者说日本房地产市场失去的二三十年里面对深圳或者说对国内大中型城市经验教训里,政府最需要干的是什么,以及如何重拾市场信心让资金能够进入到城市建设或者开发过程中?

大松敦:第一,这是一个非常难的问题,日本在早期政府做了一些工作,政府结论上是正向的。中日之间首先是在制度上和国家体系上不一样,不能相互之间平等地去看待。第二,中国政府应该是在日本惨痛经验教训之上做了一些判断,我个人觉得中国政府应该不需要像日本当年那样很急速的去做这样一些变革,因为他已经有准备措施了。另外我觉得这是世界性的潮流,就是怎么提高民营资本的活力,哪怕像东京一样限制一定的区域或者领域去激发民营资本对城市建设所带来的活力。

最后,日本花了十年时间做金融信用的修复,我非常有信心中国应该不会像日本那样,第二我也不希望中国像日本那样,因为会引起世界级的恐慌。在这个过程当中,如果需要日建设计提供比较微薄的力量,我们愿意去参与。

Q:我注意到1900年的时候做了整个城市规划的三条环线设计,那个时候国际上已经有了网状结构的设计风潮,网状结构据说比环状的效率更高,也不会引起中间堵塞的问题,那时候日本城市设计时为何没有考虑到网状结构?

大松敦:因为东京城市发展不是白纸,它从江户时代开始的。原来江户时代这个城市是放射状,现在强调环状,是基于原来放射状形成的。外围是有环状的道路骨架,环状道路骨架往外,历年的城市规划是尊重历史的、尊重沿革发展的,所以不是最新的棋盘式的布局。

Q:请问您刚才举的几个案例,如果是PFI这种公私合营的新模式,过了特许经营期以后这种财产是怎么处理?

大松敦:在东京的解释里,如果特许经营权限到了,固定资产是要还给政府的。如果你是优良的企业,政府可以给你延期进行经营,经营权可以延续。

Q:东京站这样大型公共设施的改造,政府和它的开发主体是如何进行利益均衡的?

大松敦:首先说一个题外话,东京站的改造契机是因为当初东京都的知事石原生太郎和JR国铁的社长在一起聊天的时候相互约定东京站重建。这里是有政治家的前瞻性,当时首都圈城市群的结构里非常重要的一点是东京站,当时东京外国观光人数六七百万人,预测到2020年来东京的观光人数每年达到两千万人,为了实现这个目标就要有一个代表东京特征、地域象征和文化历史的东西存在。在这样的背景下,火灾以后重建复原时,他们提出把车站改造成酒店,也是为了围绕观光需求进行功能的转换。总结来说,就是政府是从更大的领域来考量这个问题,为了实现它的预期目标和东京对外形象的展示,民间开发利用这个制度以后把未消化的容积率进行经济上的转移分配以后,才实现了我们这样一个互利共助的过程。

Q:城市更新动力很重要的是来自于房地产,在日本泡沫破灭、房价下跌以后,如何为城市更新提供持续的动力?

大松敦:泡沫破灭之后早期即使做了一些规划上的缓解,也是没有人运行,刚刚讲的第四点证券化当时起到很大的作用。通俗来说,通过把以前很大的风险进行众人分担,每个法人、投资家承担的风险越来越少,像发行股票众筹一样,把风险分散了。第二,建立在信任的基础上,银行帮助信誉度好的、大的房地产公司通过土地担保融资。通过这些方式使房地产在不动产发展停滞的情况下能够持续盈利运营。

(本文根据现场资料整理,并经日建设计校核和授权发布,图片均来自于讲者。)