欧宁:赋权或活权,公共艺术的主体

2016-04-24

雕塑院A座大楼梯

13874 人阅读

摘要:

是什么推动了1989年后在世界范围的公共艺术发展?

活动回顾

公共艺术是我今年的新课题,其实在这之前,从“大声展”到2009年的深圳香港城市\建筑双年展到“碧山计划”我一直都在做这方面的实践。特别是2009年的深港双年展选择市民广场——市政府前面的公共空间作为主展场,我们想用大型展览来激活它,这样的努力很多是靠公共艺术作品和建筑师的临时建筑实践来进行的。

公共艺术是我今年的新课题,其实在这之前,从“大声展”到2009年的深圳香港城市\建筑双年展到“碧山计划”我一直都在做这方面的实践。特别是2009年的深港双年展选择市民广场——市政府前面的公共空间作为主展场,我们想用大型展览来激活它,这样的努力很多是靠公共艺术作品和建筑师的临时建筑实践来进行的。

今天我不讲我的实践,因为今年我花了不少时间来梳理公共艺术的历史,今天给大家讲讲,特别是1989年之后,在世界范围公共艺术发展的案例,它背后是由什么推动的。所以我今天的题目叫“赋权或活权:公共艺术的主体”。

我们先看什么是公共艺术。刚才邱志杰老师收集的“城雕”的照片很搞笑,以前在没有使用“公共艺术”的概念之前,我们在城市的公共街道或者公共空间做的艺术项目多数都是“城雕”。“公共艺术”的概念出现之后刷新了“城雕”的概念,因为把很多其它的类别加了进去。跟公共艺术相关的定义,包括“社会参与艺术”、“社区艺术”,也包括“对话艺术”,“对话艺术”就是通过公共空间里的公共艺术项目和社区民众进行对话。

我们先看什么是公共艺术。刚才邱志杰老师收集的“城雕”的照片很搞笑,以前在没有使用“公共艺术”的概念之前,我们在城市的公共街道或者公共空间做的艺术项目多数都是“城雕”。“公共艺术”的概念出现之后刷新了“城雕”的概念,因为把很多其它的类别加了进去。跟公共艺术相关的定义,包括“社会参与艺术”、“社区艺术”,也包括“对话艺术”,“对话艺术”就是通过公共空间里的公共艺术项目和社区民众进行对话。 我们再细化看一些关键词。公共艺术和这些关键词有关,比如Artivism,就是Art加Activism,就是“艺术行动主义”的意思;还有一些大型的、户外举办或者室内举办的“艺术节”;还有“在地艺术”,针对特定场地专门创作的项目,这些项目对场地的空间和历史文脉有针对性;还有“艺术区”,类似798这样的艺术区,艺术区是通过艺术的社区来带动城市更新等的项目;还有“社会中心”,主要是从事社会服务和义工的工作;还有“艺术中心”、“壁画”、“贫困艺术”,贫困艺术指艺术家从来没有参与画廊系统,他们资源有限,但是做一些有意思的作品;还有“公民媒体”,是指这几年网络的出现,让很多个人变成自媒体;还有“网络艺术”,“街头艺术”,“社区媒体”,社区媒体从上世纪60年代就开始了,那时很多嬉皮士自己建立电台,那个时候的社区媒体是那样的,而今天我们有了互联网之后大量媒体的新技术,让社区媒体更方便、更加个人化;还有“非盈利艺术组织”,“艺术/媒体”,意思是很多艺术家把艺术本身当成一种媒体,不是说艺术杂志或报纸;还有“社区电台”,“参与式艺术”,“环境雕塑”,后者和“城雕”差不多。其实所有这些类别都可以统筹在公共艺术的范围里面。

我们再细化看一些关键词。公共艺术和这些关键词有关,比如Artivism,就是Art加Activism,就是“艺术行动主义”的意思;还有一些大型的、户外举办或者室内举办的“艺术节”;还有“在地艺术”,针对特定场地专门创作的项目,这些项目对场地的空间和历史文脉有针对性;还有“艺术区”,类似798这样的艺术区,艺术区是通过艺术的社区来带动城市更新等的项目;还有“社会中心”,主要是从事社会服务和义工的工作;还有“艺术中心”、“壁画”、“贫困艺术”,贫困艺术指艺术家从来没有参与画廊系统,他们资源有限,但是做一些有意思的作品;还有“公民媒体”,是指这几年网络的出现,让很多个人变成自媒体;还有“网络艺术”,“街头艺术”,“社区媒体”,社区媒体从上世纪60年代就开始了,那时很多嬉皮士自己建立电台,那个时候的社区媒体是那样的,而今天我们有了互联网之后大量媒体的新技术,让社区媒体更方便、更加个人化;还有“非盈利艺术组织”,“艺术/媒体”,意思是很多艺术家把艺术本身当成一种媒体,不是说艺术杂志或报纸;还有“社区电台”,“参与式艺术”,“环境雕塑”,后者和“城雕”差不多。其实所有这些类别都可以统筹在公共艺术的范围里面。 今天我将要分享的很多艺术案例都发生在1989年这个时间节点之后。我们研究艺术史的话,或者说我们讲当代艺术,对“当代”的定义曾经非常不同。比如说在上世纪六、七十年代使用当代艺术概念的时候,可能是指二战结束之后,在那之后出现的艺术实践都可以叫当代艺术。但是今天我们在讲“当代”的时候,如果要找一个时间节点的话,我认为1989年是很重要的历史节点,因为这一年出现了互联网,它开始进入民用领域,同时东欧阵营崩溃,然后冷战结束。这是很重要的时代分界,因为从此之后,全球化就开始了,新自由主义经济无远弗届,冲破了很多铁幕国家的壁垒,让跨国公司进入一些欠发达国家,跨国公司或金融资本越来越强大,政府的力量开始收缩,变成“小政府、大市场”的局面。我们今天讲当代艺术的时候,一个很重要的历史节点是后冷战时代的开启。

今天我将要分享的很多艺术案例都发生在1989年这个时间节点之后。我们研究艺术史的话,或者说我们讲当代艺术,对“当代”的定义曾经非常不同。比如说在上世纪六、七十年代使用当代艺术概念的时候,可能是指二战结束之后,在那之后出现的艺术实践都可以叫当代艺术。但是今天我们在讲“当代”的时候,如果要找一个时间节点的话,我认为1989年是很重要的历史节点,因为这一年出现了互联网,它开始进入民用领域,同时东欧阵营崩溃,然后冷战结束。这是很重要的时代分界,因为从此之后,全球化就开始了,新自由主义经济无远弗届,冲破了很多铁幕国家的壁垒,让跨国公司进入一些欠发达国家,跨国公司或金融资本越来越强大,政府的力量开始收缩,变成“小政府、大市场”的局面。我们今天讲当代艺术的时候,一个很重要的历史节点是后冷战时代的开启。 虽然今天我和大家分享的公共艺术实践都是后冷战时代出现的,但公共艺术的概念却是从上世纪60年代开始的,那时候民权运动在北美地区特别是在美国开始出现,在法国则爆发了“五月风暴”,那时候福柯就说,“在我们的社会里,所谓艺术都只和物体或物件有关,而与我们个人或生活本身无关。艺术被特殊化,或仅由那些被视为专家的艺术家来完成。难道每个人的生活就不能成为一件艺术作品吗?”这种观念反映了上世纪60年代的知识分子对艺术的看法,艺术这个东西不能只是由专业或受过教育的人士把持的实践,应该是我们每个人的生活都能成为艺术。上世纪60年代的精神遗产孕育了公共艺术这样的概念,和民权观念的兴起大有关系。

虽然今天我和大家分享的公共艺术实践都是后冷战时代出现的,但公共艺术的概念却是从上世纪60年代开始的,那时候民权运动在北美地区特别是在美国开始出现,在法国则爆发了“五月风暴”,那时候福柯就说,“在我们的社会里,所谓艺术都只和物体或物件有关,而与我们个人或生活本身无关。艺术被特殊化,或仅由那些被视为专家的艺术家来完成。难道每个人的生活就不能成为一件艺术作品吗?”这种观念反映了上世纪60年代的知识分子对艺术的看法,艺术这个东西不能只是由专业或受过教育的人士把持的实践,应该是我们每个人的生活都能成为艺术。上世纪60年代的精神遗产孕育了公共艺术这样的概念,和民权观念的兴起大有关系。 “五月风暴”还受到德波的“景观社会”思想的影响。德波是个先知,他的“景观社会”理论直至今天仍在生效,今天的资本主义已经过更新换代,它为我们的社会生产的消费景观比上世纪60年代更加变本加厉,这种景观已经变成社会控制,套牢了我们每个人的生活。他和他的“情境主义国际”的伙伴们还预见了今天我们社会中的Gentrification也就是“缙绅化”现象,缙绅化是说一些历史社区或者是一些欠发达的地区,因为一些原住民想要搬出去,而一些高收入的受过教育的阶层想搬进来而导致的人口洗牌。像我们今天一些农村的状况也是这样的,村民想搬走,外面的中产阶级因为向往农村的空气或者健康的自然环境,想搬进来。一般老的历史社区或农村社区都是基础设施很糟糕,所以那里面的原住民根本不喜欢住在那儿;那些中产阶级或者拥有更多资源的人,他们开始出现乡愁,所以他们喜欢到农村或者城市中心的老社区定居,这样的人口洗牌是市场现实造成的。“缙绅化”描述了社会变化里面阶层的对比和力量的转换,它在今日中国社会其实非常普遍,是城市化现实的一部分,也是当代的公共艺术需要面对和处理的一个重要的议题。

“五月风暴”还受到德波的“景观社会”思想的影响。德波是个先知,他的“景观社会”理论直至今天仍在生效,今天的资本主义已经过更新换代,它为我们的社会生产的消费景观比上世纪60年代更加变本加厉,这种景观已经变成社会控制,套牢了我们每个人的生活。他和他的“情境主义国际”的伙伴们还预见了今天我们社会中的Gentrification也就是“缙绅化”现象,缙绅化是说一些历史社区或者是一些欠发达的地区,因为一些原住民想要搬出去,而一些高收入的受过教育的阶层想搬进来而导致的人口洗牌。像我们今天一些农村的状况也是这样的,村民想搬走,外面的中产阶级因为向往农村的空气或者健康的自然环境,想搬进来。一般老的历史社区或农村社区都是基础设施很糟糕,所以那里面的原住民根本不喜欢住在那儿;那些中产阶级或者拥有更多资源的人,他们开始出现乡愁,所以他们喜欢到农村或者城市中心的老社区定居,这样的人口洗牌是市场现实造成的。“缙绅化”描述了社会变化里面阶层的对比和力量的转换,它在今日中国社会其实非常普遍,是城市化现实的一部分,也是当代的公共艺术需要面对和处理的一个重要的议题。 “公共艺术”概念的出现还跟上世纪60年代到今天的政治模式的改变有很大的关系。这个世界上最流行的政治模式是党派政治,一个党派代表一个利益集团,实际上整个社会的公共事务就是不同利益集团通过党派这样的政治代理来进行协商的模式。党派政治到今天已经出现了很多问题,实际上你发现像你选一个律师一样,你的政治代理并不能很好的代表你。这时候就有修补式的概念出现,比如公民社会,公民社会是指在政府和自由市场之外的所谓第三条道路,是对政府和自由市场的社会建设的一个补充,它的实践主要靠NGO,特别强调对社会的润滑功能,但近年来世界各地的NGO都出现了政府化或公司化的问题,竟然也产生了层级和官僚作风;然后又有哈贝马斯的“公共场域”理论,与“公共空间”的说法不同,他的愿景是通过创造舆论的场域来促成社会变革,它可能是是物质的,也可能是非物质的,更多是指议论公共事务或者话题的精神空间。这个实际上也不是很奏效,因为它并没能准确发现驱动大家参加公共讨论的力量在那里,而促成公共场域所需的社会动员也是困难重重。

“公共艺术”概念的出现还跟上世纪60年代到今天的政治模式的改变有很大的关系。这个世界上最流行的政治模式是党派政治,一个党派代表一个利益集团,实际上整个社会的公共事务就是不同利益集团通过党派这样的政治代理来进行协商的模式。党派政治到今天已经出现了很多问题,实际上你发现像你选一个律师一样,你的政治代理并不能很好的代表你。这时候就有修补式的概念出现,比如公民社会,公民社会是指在政府和自由市场之外的所谓第三条道路,是对政府和自由市场的社会建设的一个补充,它的实践主要靠NGO,特别强调对社会的润滑功能,但近年来世界各地的NGO都出现了政府化或公司化的问题,竟然也产生了层级和官僚作风;然后又有哈贝马斯的“公共场域”理论,与“公共空间”的说法不同,他的愿景是通过创造舆论的场域来促成社会变革,它可能是是物质的,也可能是非物质的,更多是指议论公共事务或者话题的精神空间。这个实际上也不是很奏效,因为它并没能准确发现驱动大家参加公共讨论的力量在那里,而促成公共场域所需的社会动员也是困难重重。

有学者发现,近年来东北亚地区比如日本、朝鲜、蒙古、中国等出现了一些草根老百姓的自治政治模式,这种模式是上世纪60年代民权思想演化在现实里面新的发展和变种,他们将之概括为“非常规生活政治”。例如日本福岛核泄露事件发生之后,日本的很多农民既不靠政府,也不靠NGO,也不靠新闻媒体和记者,也不靠资本,就靠自己,自己买设备来测量他们的牛、庄稼是否受到核污染,通过自力来重建自己的社区。再例如朝鲜的药品黑市,就是民间对国家垄断和管治这种“非常规”生活条件下的一种应对策略。中国的城中村里的生活智慧当然也算得上是一种“非常规生活政治”。在这种非常规生活政治中,老百姓自发的主体构建,其实为当代公共艺术的主体性提供了可以看得见的非常鲜活的样本。

以上所有这些变化为新型公共艺术的出现提供了政治基础。今天的公共艺术实践出现了以下几个很重要的概念,首先一个是“赋权”,也就是艺术家希望通过艺术活动来赋予普通老百姓权利。“赋权”基于这样一种假设,即老百姓都生活在一种失权的状况下。后来大家又觉得“赋权”的说法有问题,因为它仍脱不开自上而下进行权力分配这样一种传统的模式,于是又有人提出“活权”,即Animation,就是让原本就有的权利Animate起来,让它动起来,也就是活化老百姓天赋的权利,这种权利在法理上原本就存在,只不过从未被使用而已。

“活权”的努力背后是一种平权的思想,艺术家改变了自己作为赋权者或授权者的观念,他们不是从上层带权利给下层的老百姓,而是把自己看成一个中立的媒介,一个与老百姓平等的媒介,通过艺术活动,可以让这些老百姓的权利意识重新恢复或者被激活。这样的思想影响到艺术家在从事公共艺术或者是社区艺术的时候在身份上的自我界定,他们会减持艺术家的身份,把自己定义为Facilitator,也就是主持人,Facilitator的身份定义就是说我没有强调精英教育或专业艺术家的背景,也没有强调我是可以自上而下带给老百姓权利的人,而是一个类似桥梁的角色,通过艺术实践或者活动把很多资源连接起来,把老百姓的权利状况激活起来。这个概念是从“占领华尔街”运动中发展出来的。我是在用社会运动的概念来讲述公共艺术,而公共艺术的政治含量是非常大的,因为公共或者说公共性——刚才李一凡老师就说过讨论公共艺术很重要的是讨论公共性,而公共性的意思就是大家的事情,需要我们所有人的参与,而处理众人之事实质就是政治。

下面我有很多公共艺术的案例。很多人把公共艺术理解成一种慈善活动,例如有个华裔美国艺术家叶蕾蕾(Lily Yeh),她把自已称作赤脚艺术家,到非洲去给贫困社区用艺术的方法盖房子,或给北京的民工子弟学校改良校舍,这些都是爱心项目,但用慈善来理解它则显得很局限。慈善是资本主义的概念,慈善是你有钱之后想购买社会影响,所以你做慈善。很多对穷人的善举目的是自己而不是穷人,更谈不上“赋权”或“活权”。

我们现在来看印度尼西亚的一个艺术项目,它主要是针对原住民,恢复他们原来这个民族的仪式和艺术活动,艺术家在这个过程中是组织者和主持人的角色。它的创办人有一句话说的很好,“你要是想改变,应该从自己开始,而不是凡事老怪政府。”我觉得这句话准确地说出了冷战后公共艺术或者社区艺术努力的方向。

我们现在来看印度尼西亚的一个艺术项目,它主要是针对原住民,恢复他们原来这个民族的仪式和艺术活动,艺术家在这个过程中是组织者和主持人的角色。它的创办人有一句话说的很好,“你要是想改变,应该从自己开始,而不是凡事老怪政府。”我觉得这句话准确地说出了冷战后公共艺术或者社区艺术努力的方向。

这是多伦多的一个艺术项目,让一帮小孩儿给成年人提供理发服务,这是非常成功的。发型的美学特点由小孩儿来决定。

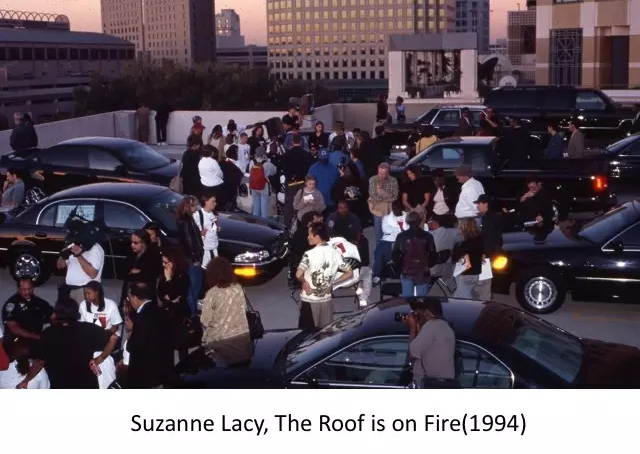

这是多伦多的一个艺术项目,让一帮小孩儿给成年人提供理发服务,这是非常成功的。发型的美学特点由小孩儿来决定。 这个项目在美国是一个很经典的公共艺术的案例,它针对美国的一些青少年的心理问题、犯罪的问题,还有他们的性别成长的问题,在加州城市奥克兰一幢大楼的楼顶停车场上,邀请了220位高中生,让他们坐在不同的车里面聊天,同时邀请了差不多1000位媒体记者和观众,在不同的车之间走动,来听他们讲话。实际上是建立一个通道,让青少年的心声或者是他们的思想被社会听到。

这个项目在美国是一个很经典的公共艺术的案例,它针对美国的一些青少年的心理问题、犯罪的问题,还有他们的性别成长的问题,在加州城市奥克兰一幢大楼的楼顶停车场上,邀请了220位高中生,让他们坐在不同的车里面聊天,同时邀请了差不多1000位媒体记者和观众,在不同的车之间走动,来听他们讲话。实际上是建立一个通道,让青少年的心声或者是他们的思想被社会听到。

在2006年的时候,飓风袭击了美国新奥尔良这个城市,香港裔艺术家陈佩之,看到飓风袭击下的新奥尔良到处都是断壁残垣,很像荒原的场景,在参加为重建城市而举办的新奥尔良三年展中,他邀请新奥尔良的普通居民演了一个“等待戈多”的话剧。

在2006年的时候,飓风袭击了美国新奥尔良这个城市,香港裔艺术家陈佩之,看到飓风袭击下的新奥尔良到处都是断壁残垣,很像荒原的场景,在参加为重建城市而举办的新奥尔良三年展中,他邀请新奥尔良的普通居民演了一个“等待戈多”的话剧。

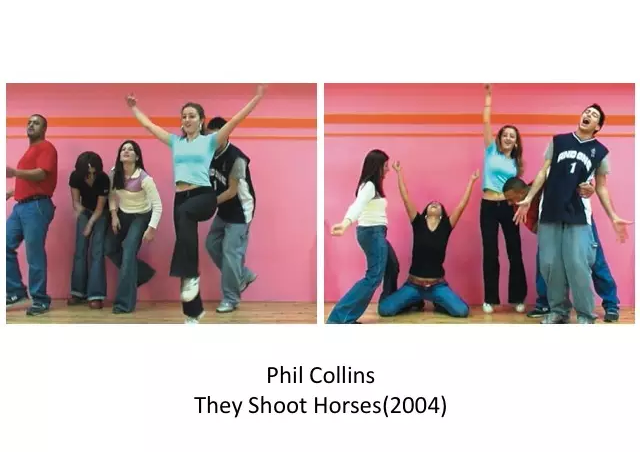

很多艺术家在关注社会议题比如巴以冲突的时候,多数关于巴勒斯坦的艺术作品都是非常苦逼的,而英国艺术家Phil Collins(不是那个大家熟知的明星歌手)做了一个作品,让巴勒斯坦的年轻人在一块粉红色的背景板唱歌跳舞大概七个小时,他拍了一个实时的录像,记录了这些年轻人的活力和乐观。

很多艺术家在关注社会议题比如巴以冲突的时候,多数关于巴勒斯坦的艺术作品都是非常苦逼的,而英国艺术家Phil Collins(不是那个大家熟知的明星歌手)做了一个作品,让巴勒斯坦的年轻人在一块粉红色的背景板唱歌跳舞大概七个小时,他拍了一个实时的录像,记录了这些年轻人的活力和乐观。

Superflex是近年很活跃的丹麦艺术家小组,他们做很多反资本主义和反消费的项目,包括开便利店,顾客进去后发现所有东西都是免费的。而这些图片是在威尼斯双年展的时候,他们开了一个饮料店,看起来不像艺术作品,但是这些饮料是和巴西的农民合作的,因为跨国公司在巴西垄断了农产品市场,令很多农民处境艰难,艺术家帮他们直接把Guarana的水果做成软饮料,然后帮助他们销售。

Superflex是近年很活跃的丹麦艺术家小组,他们做很多反资本主义和反消费的项目,包括开便利店,顾客进去后发现所有东西都是免费的。而这些图片是在威尼斯双年展的时候,他们开了一个饮料店,看起来不像艺术作品,但是这些饮料是和巴西的农民合作的,因为跨国公司在巴西垄断了农产品市场,令很多农民处境艰难,艺术家帮他们直接把Guarana的水果做成软饮料,然后帮助他们销售。

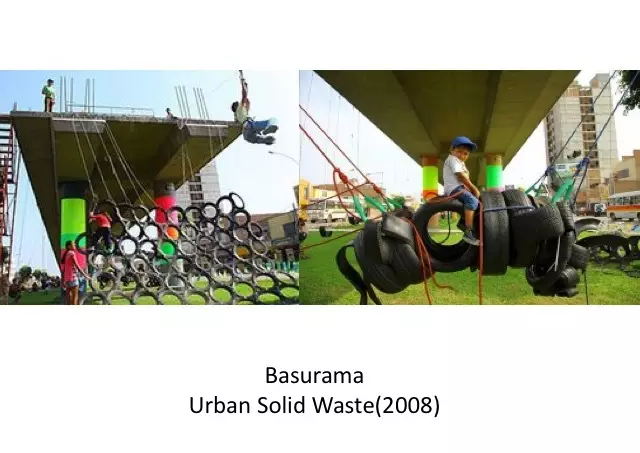

Basurama最早是巴塞罗那一帮建筑系的学生,现在已经成为著名的建筑师小组。这是他们在非洲用二手物资来把这个高架桥下面的空间变成老百姓的游乐场。我们中国也有很多这样的空间,比如番禺很多高架桥下面很多老百姓自己开大排挡或在下面打桌球,这是对闲置空间的创造性占领。

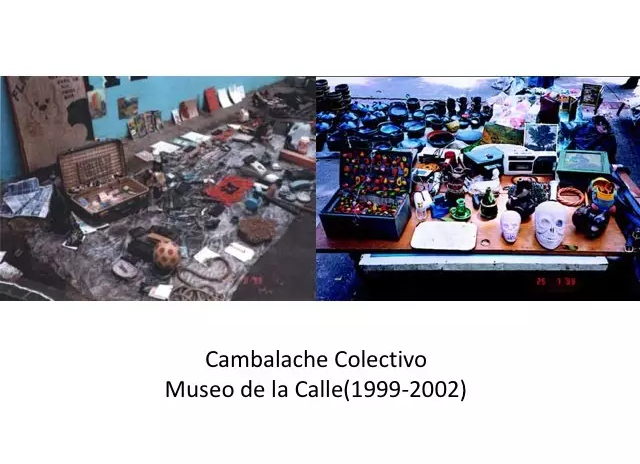

这是南美洲哥伦比亚的艺术小组,专门收集老百姓不用的东西,做成“街道博物馆”,用这些生活废物来讲述普通老百姓的生活,这有点像中国艺术家宋冬做的“物尽其用”的项目,他把他母亲多年来不肯舍弃的各种生活废物重新编排、整理、归类、展出,以帮助她走出丈夫去世所带来的悲痛。

这是南美洲哥伦比亚的艺术小组,专门收集老百姓不用的东西,做成“街道博物馆”,用这些生活废物来讲述普通老百姓的生活,这有点像中国艺术家宋冬做的“物尽其用”的项目,他把他母亲多年来不肯舍弃的各种生活废物重新编排、整理、归类、展出,以帮助她走出丈夫去世所带来的悲痛。

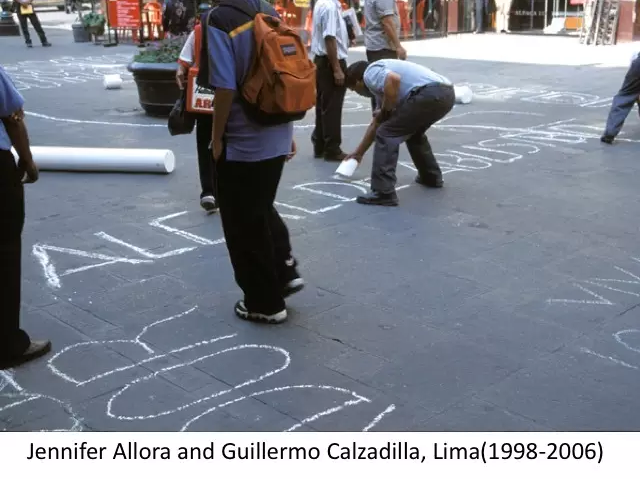

讲到公共性的话,这个作品是非常成功的。这两个艺术家做过很多作品,大家应该都知道,他们最著名的作品是改装摩托车,在排气管那里安了个小号,开摩托车的时候,那个小号发出音乐的声音。他们还把一个桌子翻过来安上发电机,变成船在水上行驶。这个最早在利马实施的作品是把一些巨大的粉笔放在公共街道或者广场上面,老百姓可以掰下粉笔的碎片在地上写他们的抱怨、他们对政治的看法、他们对公共事务的看法,反应特别好。

讲到公共性的话,这个作品是非常成功的。这两个艺术家做过很多作品,大家应该都知道,他们最著名的作品是改装摩托车,在排气管那里安了个小号,开摩托车的时候,那个小号发出音乐的声音。他们还把一个桌子翻过来安上发电机,变成船在水上行驶。这个最早在利马实施的作品是把一些巨大的粉笔放在公共街道或者广场上面,老百姓可以掰下粉笔的碎片在地上写他们的抱怨、他们对政治的看法、他们对公共事务的看法,反应特别好。

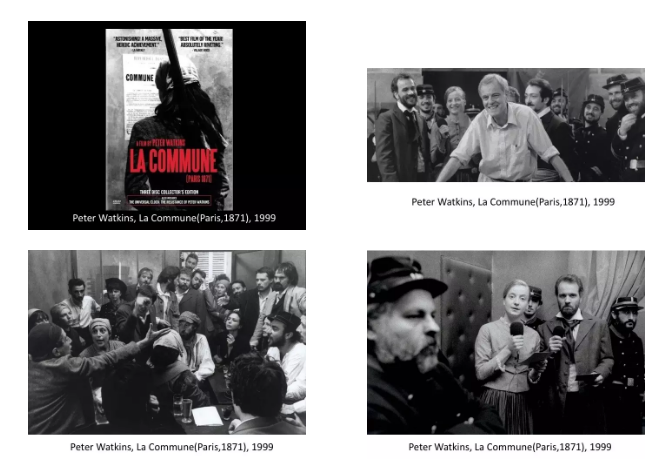

这是英国的导演Peter Watkins拍的一部纪录片《巴黎公社》。这个作品很有意思,它动员了很多欧洲NGO的成员来重演1871巴黎公社运动的历史场景,这些社会工作者在再现当时巴黎公社内部的辩论现场时,直接从历史情境“漂移”到当代的社会议题。所以你看着一群穿着十九世纪衣服的人在讨论当下的政治,这感觉非常穿越。我曾经在尤伦斯当代艺术中心组织过这个纪录片的放映。

这是英国的导演Peter Watkins拍的一部纪录片《巴黎公社》。这个作品很有意思,它动员了很多欧洲NGO的成员来重演1871巴黎公社运动的历史场景,这些社会工作者在再现当时巴黎公社内部的辩论现场时,直接从历史情境“漂移”到当代的社会议题。所以你看着一群穿着十九世纪衣服的人在讨论当下的政治,这感觉非常穿越。我曾经在尤伦斯当代艺术中心组织过这个纪录片的放映。

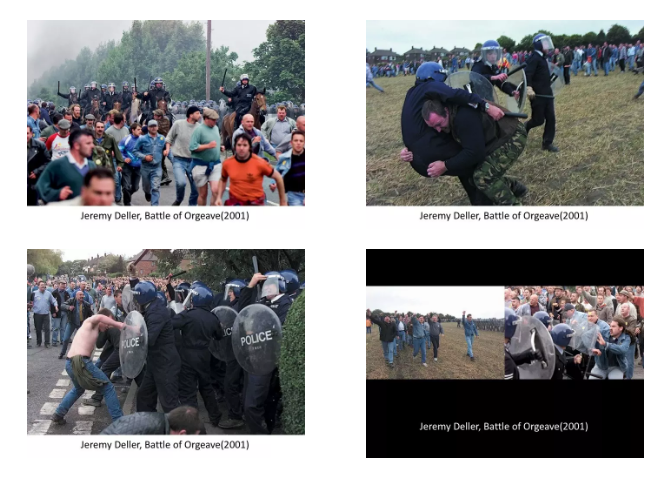

同样进行历史扮演的还有英国的艺术家Jeremy Deller。这个作品把英国1984年全国煤碳工人大罢工的场面进行重演。很多英国工人都参与了这个纪录片的拍摄,他们讲的都是带口音的英文,再现冲突的场面。Jeremy Deller有一句话很棒,他说,“我从制造物件的艺术家变成了让事情发生的艺术家。”艺术不再只是物件,公共艺术也不再是城雕,艺术涉及社会动员和组织,也可以激发事件,让社会产生变化。说到这里,我还得提下日本的纪录片大师小川绅介,他也曾动员过山形县一个村庄约两百个村民重演过村史。

同样进行历史扮演的还有英国的艺术家Jeremy Deller。这个作品把英国1984年全国煤碳工人大罢工的场面进行重演。很多英国工人都参与了这个纪录片的拍摄,他们讲的都是带口音的英文,再现冲突的场面。Jeremy Deller有一句话很棒,他说,“我从制造物件的艺术家变成了让事情发生的艺术家。”艺术不再只是物件,公共艺术也不再是城雕,艺术涉及社会动员和组织,也可以激发事件,让社会产生变化。说到这里,我还得提下日本的纪录片大师小川绅介,他也曾动员过山形县一个村庄约两百个村民重演过村史。

很多激进的街头艺术也被归纳到公共艺术的范畴。这是俄国的一个涂鸦艺术家,在吊桥上面涂鸦,当时马上就被克格勃抓了,因为他对禁忌和权力进行了挑衅。

很多激进的街头艺术也被归纳到公共艺术的范畴。这是俄国的一个涂鸦艺术家,在吊桥上面涂鸦,当时马上就被克格勃抓了,因为他对禁忌和权力进行了挑衅。

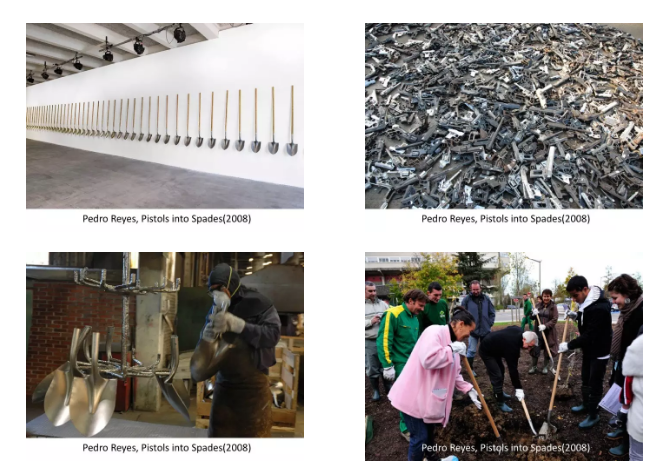

我们在美术馆或双年展里看到这个作品,觉得挂一些铲子,也太简单了吧,没有看到艺术家有什么厉害的地方。当你了解背后的创作过程,你才觉得这作品很复杂,很了不起。墨西哥在上世纪90年代的时候,老百姓每个家庭都有枪,动不动有暴力事件发生,所以很多死伤。这个艺术家动员墨西哥民众把家里面的枪全部拿出来,然后再把它给碾平了,放在熔炉里面做成铲子,再拿来铲土植树。这个项目很像2009年我在深港双年展实现的陈箴的一件艺术作品,陈箴去世了,我从他太太那里找到一本书,全是他生前没有实现的艺术项目,我挑了一个把它在深圳做出来了,那是一个给小朋友玩的蹦床,下面挂着许多铃铛,都是从战火纷飞的地区收集来的子弹壳熔化后做成的铃铛,小孩子在上面一跳,就会发出像编钟一样的声音。

我们在美术馆或双年展里看到这个作品,觉得挂一些铲子,也太简单了吧,没有看到艺术家有什么厉害的地方。当你了解背后的创作过程,你才觉得这作品很复杂,很了不起。墨西哥在上世纪90年代的时候,老百姓每个家庭都有枪,动不动有暴力事件发生,所以很多死伤。这个艺术家动员墨西哥民众把家里面的枪全部拿出来,然后再把它给碾平了,放在熔炉里面做成铲子,再拿来铲土植树。这个项目很像2009年我在深港双年展实现的陈箴的一件艺术作品,陈箴去世了,我从他太太那里找到一本书,全是他生前没有实现的艺术项目,我挑了一个把它在深圳做出来了,那是一个给小朋友玩的蹦床,下面挂着许多铃铛,都是从战火纷飞的地区收集来的子弹壳熔化后做成的铃铛,小孩子在上面一跳,就会发出像编钟一样的声音。

我们还关注巴勒斯坦的年轻建筑师小组DAAR,因为特殊的政治环境,他们的很多项目都停留在研究概念阶段,例如这个把以色列占领区的废墟房屋打上洞,吸引乌鸦停留的计划。他们经常和Eyal Weizman合作,后者现在伦敦金匠学院,出过很多关于政治地理研究的书。

我们还关注巴勒斯坦的年轻建筑师小组DAAR,因为特殊的政治环境,他们的很多项目都停留在研究概念阶段,例如这个把以色列占领区的废墟房屋打上洞,吸引乌鸦停留的计划。他们经常和Eyal Weizman合作,后者现在伦敦金匠学院,出过很多关于政治地理研究的书。

Lara Almarcegui曾被我邀请参加过2009年的深港双年展,她当时选择了罗湖边境的一个无人区做项目。这里我分享的是她1997年的旧作品,在西班牙一个小镇的废弃火车站,开始的时候她和当地铁路局说要在那里做艺术作品,在铁路局不知晓的情况下她偷偷把它变成了临时酒店,邀请小镇的居民们来住,还开了一个餐厅,但是没有人知道她做了这些东西,因为按正常程序她是没法这么做的。

Lara Almarcegui曾被我邀请参加过2009年的深港双年展,她当时选择了罗湖边境的一个无人区做项目。这里我分享的是她1997年的旧作品,在西班牙一个小镇的废弃火车站,开始的时候她和当地铁路局说要在那里做艺术作品,在铁路局不知晓的情况下她偷偷把它变成了临时酒店,邀请小镇的居民们来住,还开了一个餐厅,但是没有人知道她做了这些东西,因为按正常程序她是没法这么做的。

我还邀请过这两个英国艺术家参加2010年的大声展,他们做的作品都是一些结构,这些结构放在展厅里面,观众可以根据自己的想法重新组合它摆放的方式。这样的艺术项目是调动普通人的能动性,普通观众根据他对这些东西功能的理解重新进行摆布。

我还邀请过这两个英国艺术家参加2010年的大声展,他们做的作品都是一些结构,这些结构放在展厅里面,观众可以根据自己的想法重新组合它摆放的方式。这样的艺术项目是调动普通人的能动性,普通观众根据他对这些东西功能的理解重新进行摆布。

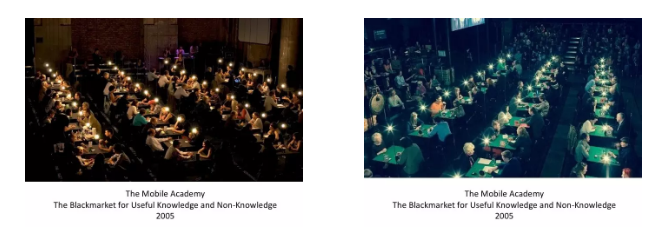

这个叫“移动学院”的项目和今年深港双年展的“临时学堂”很像,这个项目是柏林两个艺术家做的,副标题叫“有用或者无用的知识黑市”,就是在大型公共空间把一些专家和有需要学习的人,像我们现在电视上的快速配对节目一样,一对一进行教育和学习活动,周围还有观众可以围观。

这个叫“移动学院”的项目和今年深港双年展的“临时学堂”很像,这个项目是柏林两个艺术家做的,副标题叫“有用或者无用的知识黑市”,就是在大型公共空间把一些专家和有需要学习的人,像我们现在电视上的快速配对节目一样,一对一进行教育和学习活动,周围还有观众可以围观。

最有意思的是这个吐槽合唱团,大家可以找视频来看。这是芬兰两个艺术家组织的,最早是因为芬兰参加北欧的歌唱比赛总是输,芬兰人不服总被瑞典打败,他们拼命练合唱技术,最后终于打败瑞典,艺术家从这事受到启发,于是开始在世界各地组织吐槽合唱团。具体做法是先到一个城市访问很多人,去收集大家对这个城市不满的意见,很零碎的,包括自己长的太胖,或自己的祖母是个种族主义者,或者啤酒太贵,等等,让专业的作曲家把老百姓的抱怨重新谱曲,再让这些老百姓来组成合唱团,在公共空间里唱出来并拍成视频放在网上流传。 现在这个合唱团在世界各地有20多个版本,包括亚洲地区的东京版本、新加坡版本和香港版本,它为人们提供了一个有趣的宣泄不满的通道。

最有意思的是这个吐槽合唱团,大家可以找视频来看。这是芬兰两个艺术家组织的,最早是因为芬兰参加北欧的歌唱比赛总是输,芬兰人不服总被瑞典打败,他们拼命练合唱技术,最后终于打败瑞典,艺术家从这事受到启发,于是开始在世界各地组织吐槽合唱团。具体做法是先到一个城市访问很多人,去收集大家对这个城市不满的意见,很零碎的,包括自己长的太胖,或自己的祖母是个种族主义者,或者啤酒太贵,等等,让专业的作曲家把老百姓的抱怨重新谱曲,再让这些老百姓来组成合唱团,在公共空间里唱出来并拍成视频放在网上流传。 现在这个合唱团在世界各地有20多个版本,包括亚洲地区的东京版本、新加坡版本和香港版本,它为人们提供了一个有趣的宣泄不满的通道。

伯明翰吐槽合唱团作品《伯明翰改变太多鸟,偶不稀饭》

2014年我曾经到美国费城去拜访赋闲在家的Paul Glover,他是社区货币Ithaca Hours的发明者。Ithaca是康乃尔大学所在的小城,上世纪90年代Paul Glover曾经在这里当过市长,他发行了时分券,仅在城内流通。通过计时劳动和社区货币的方式,能鼓励区域范围内的互助经济,避免受到大范围的生产消费圈的波动影响,最重要的是,还能让区内的二手物质和剩余劳动力都流通起来,把社区经济激活。虽然Ithaca时分券只是社区经济建设的发明,但是很有创意和艺术的气质,所以有些艺术史家也把它列作一种公共艺术案例。

受到Paul Glover的启发,艺术邮件组e-flux的创始人Julieta Aranda和Anton Vidokle还在法兰克福搞了一个“时间银行”,他们也印刷了时分券在艺术界流通。

受到Paul Glover的启发,艺术邮件组e-flux的创始人Julieta Aranda和Anton Vidokle还在法兰克福搞了一个“时间银行”,他们也印刷了时分券在艺术界流通。

我今天就简单跟大家分享这些,实际上我的案例非常多,我今天把PPT砍掉2/3了。谢谢!

我今天就简单跟大家分享这些,实际上我的案例非常多,我今天把PPT砍掉2/3了。谢谢!

本文根据欧宁的发言速记整理,根据讲者意见,有所改动

是不是一个艺术作品占领了一个公共空间就是公共艺术?是不是一个艺术家作品探讨公共议题,也成为公共艺术?在4月24日的中康路8号讲坛,我们发起了“公共艺术如何公共和艺术”的题目,邀请了四位讲者邱志杰、朱晔、李一凡和欧宁分享他们的探索,中心也以深圳案例表达了我们的理解和探讨的方向。

是不是一个艺术作品占领了一个公共空间就是公共艺术?是不是一个艺术家作品探讨公共议题,也成为公共艺术?在4月24日的中康路8号讲坛,我们发起了“公共艺术如何公共和艺术”的题目,邀请了四位讲者邱志杰、朱晔、李一凡和欧宁分享他们的探索,中心也以深圳案例表达了我们的理解和探讨的方向。

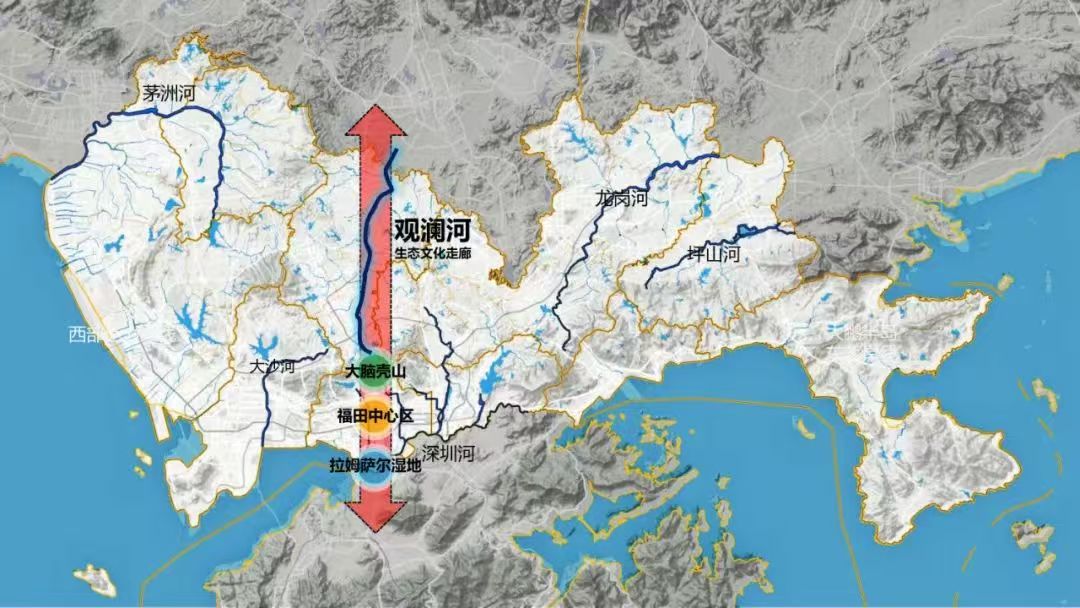

深圳市公共艺术中心作为主办方发起这个题目,是因为我们正在准备参与滨海公园休闲带蛇口段的公共艺术策划,感觉到从各区政府、开发商和社会层面,深圳对公共艺术有大量的需求。但频繁发出需求的政府和开发商委托方对公共艺术的概念却仍停留在狭隘的城市雕塑的视觉标志性层面,在公共艺术之所以成立的前提“公共”二字以及“公共“和“艺术”二者的关系方面,极端缺乏讨论和新的实践突破,大众也鲜有参与和共享的机会。

这也是深圳市公共艺术中心7周年与城市设计促进中心5周年的庆典周活动之一。在首次开张的中康路8号讲坛中,我们与四位讲者一道,把“公共”和“艺术”的关系拆解、梳理和重新诠释。邱志杰从中国城市雕塑工艺产业的发展状况开始,用他的教学和实践塑新我们的眼界和观念;朱晔从公共艺术对维护城市多样性的价值谈起,剖析街道和日常生活与主题之间的关系;李一凡从公共艺术的结果“共享”层面切入,提出在中国语境下创作的可能;欧宁则通过国际上大量公共艺术案例来强调公共艺术的赋权enpowerment甚至是活权animate趋势。公共艺术中心的杨光和黄伟文通过深圳地铁两个项目,分别探讨公共艺术的合法性和统一场的话题。最后演讲嘉宾和观众互动,进一步探讨了公共艺术的公共性和艺术性的关系。

在整个讲坛里,我们从“公共艺术”概念的历史轨迹,跨到环境艺术,公共空间设计、公众参与的社会工程等等,乃至到空间规划和公共政策的制定。这些观点和案例能为当下的公共艺术实践提供急需的营养和视野。当然各方的观点也待在各自的实践中逐步论证和发光,但更重要的是这些公共艺术的公共理念如何能传递给决策者、创作实践者公众?我们将分期全文发布,与大家共同学习和探讨。