朱晔:重塑城市多样性的公共策略

2016-04-24

雕塑院A座大楼梯

14834 人阅读

摘要:

从公共艺术对维护城市多样性的价值谈起,剖析街道和日常生活与主题之间的关系。

活动回顾

我的研究方向是城市社会学,也策展,所以今天讲的主题更多地不是公共艺术,而是和公共策略和城市空间有关的东西,当然里面也会有些案例。我的题目是“重塑城市多样性的公共策略”。我想讲四个话题:一是为什么重塑城市多样性?因为中国城市的多样性在城市化进程中已经不断的丧失;二是为什么我们要通过公共策略来重塑城市多样性?因为城市本身就是我们大家的生活场所,也是公共意志的实践场域,所以核心的问题就是这些公共空间背后的意志到底是怎样的意志;三是怎样通过公共策略来重塑城市的多样性?这里我会举几个实际的案例;四是还有哪些公共策略可以用于城市多样性的重塑?我以我们嗯工作室所进行的步行城市和日常生活研究做说明。

我的研究方向是城市社会学,也策展,所以今天讲的主题更多地不是公共艺术,而是和公共策略和城市空间有关的东西,当然里面也会有些案例。我的题目是“重塑城市多样性的公共策略”。我想讲四个话题:一是为什么重塑城市多样性?因为中国城市的多样性在城市化进程中已经不断的丧失;二是为什么我们要通过公共策略来重塑城市多样性?因为城市本身就是我们大家的生活场所,也是公共意志的实践场域,所以核心的问题就是这些公共空间背后的意志到底是怎样的意志;三是怎样通过公共策略来重塑城市的多样性?这里我会举几个实际的案例;四是还有哪些公共策略可以用于城市多样性的重塑?我以我们嗯工作室所进行的步行城市和日常生活研究做说明。

为什么要重塑城市多样性

为什么要重塑城市多样性

这是和我们中国对城市的界定有关。实际上我们的城市从来都是以生产为目标的,我们的城市从来没有以生活为目标来为大家的生活着想。从建国开始,我们一方面是恢复工业生产,那么就要着重建设工业城市,那时候叫分类城市建设,就是对城市的生产功能和职能进行划分,包括重工业城市、轻工业城市等等之类的。到了1964年,我们开始了三线城市建设,这一过程持续到1978年,主要是担心爆发战争,于是把大量的军工和精密工业企业内迁到云贵川地区。在计划经济时代里,我们一是担心粮食不够饿死人,二是担心第三次世界大战爆发又要打仗,所以我们的城市是服务于这样的意识形态战略,社会劳动力被固化在农村和城市,有着等级森严的城乡二元制。计划经济时代城市之间相对来讲是平的,不存在太多的差异性,也不想你流动。而到了上世纪80年代,中国的改革开放实际上就是在整个的空间上来制造差异,因为有了差异才能产生流动,才能给把生产要素给调动起来。中国能够给出来的差异就是政策,所以我们有了沿海开放,也有了深圳特区。政策所带来的差异的后果,就是流动性:人流、物流、信息流、资本流等等开始进行聚集,劳动力开始从城乡二元制的束缚种解放出来。中国的城市化慢慢开始加速了,大家看我们从1979年开始,那时候城市化率只有20%,到目前已经超过了50%。城市化率就是城市人口占总体人数的比例,这说明目前我们生活在城市里面的人口要比农村更多,而且密度也要更大。

这样的城市化过程是以什么样的动力推进的呢?是以土地作为生产资料的。中国的土地是公有的,还有一种土地制度是集体所有制的,我们就这两种土地所有制。中国的快速城市化进程就是通过不断的把土地当作生产资料,以土地收益推进城市与产业发展的这么个结构。大家看这幅图解,绿色部分是我们政府的地方财政收益,褐色部分是土地财政收益,大家可以看到土地收益占政府财政收益的比重非常大。

这样的城市化过程是以什么样的动力推进的呢?是以土地作为生产资料的。中国的土地是公有的,还有一种土地制度是集体所有制的,我们就这两种土地所有制。中国的快速城市化进程就是通过不断的把土地当作生产资料,以土地收益推进城市与产业发展的这么个结构。大家看这幅图解,绿色部分是我们政府的地方财政收益,褐色部分是土地财政收益,大家可以看到土地收益占政府财政收益的比重非常大。

伴随着城市化的发展,我们国家的社会阶层是不断分化的。分化的开始应该从改革开放算起,我们国家进行改革开放的策略可以概括为抓大放小,开放的都是中小企业,都是可以关停并转的行业与企业,而那些大的企业,包括能源、交通、电信、电力这些从来没有开放过,他们还是紧紧抓在政府的手里面,然后就随着市场经济的推行,成为了国企。这么以来就造成了公共资源的垄断,也造成了国家经济的主要部分对国有垄断资本集团的依附。所以我们中国的市场经济一直叫做“有中国特色的市场经济”,因为我们从来没有搞过充分的市场经济。

伴随着城市的发展,以区域核心城市为中心开始构筑起等级化和网格化的城市群,整个城市群以城市网络的方式发生动态关系。比如广州把轻重工业都丢到佛山,佛山把重工业转移到肇庆,这样就形成了城市产业的梯级转移,也实现了城市土地的梯级释放。城市化进程的另一面是农村,这反映为城乡差异的进一步放大。

伴随着城市的发展,以区域核心城市为中心开始构筑起等级化和网格化的城市群,整个城市群以城市网络的方式发生动态关系。比如广州把轻重工业都丢到佛山,佛山把重工业转移到肇庆,这样就形成了城市产业的梯级转移,也实现了城市土地的梯级释放。城市化进程的另一面是农村,这反映为城乡差异的进一步放大。

这是我2009年在重庆合川清平镇黄金村拍的一张照片,这是典型的经历城市化进程的中国农村形象:前面是田,右边是村长的家,左边是村长开的厂,后面是村长带领村民修的佛。村民们怕佛祖遭雨淋,还在佛的脑袋上修了亭子,给他遮雨。与农村相比,生活在城市里面的人最大的问题是住房问题。住宅商品化作为我们国家的国策出现是在1998年,其直接原因是上一年的亚洲金融风暴。城市居住的商品化变化对于社会造成的深刻变化在于:从单位模式到住宅商品化的转换,使得以前单位模式中的等级差异转化为了实际生活中的货币差异,拉大了社会阶层的分化。比如1998年的时候,你以前在一个厅局级单位而我只是在一个处级单位,那么你可以比我用更少的钱买更大、更好的房。这个变化就是通过住宅商品化实现的。

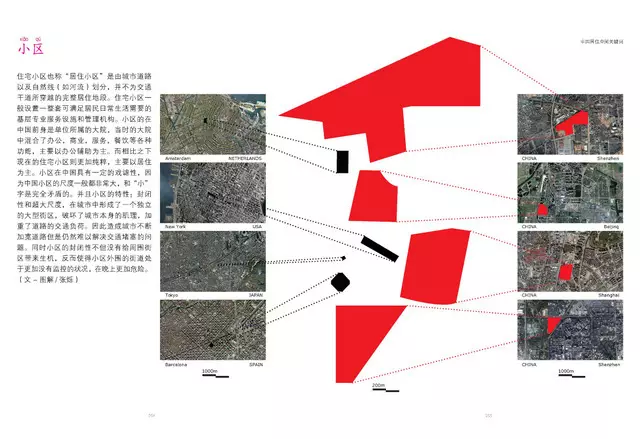

居住模式的转换使以往宅院模式的居住方式被打破了。我们以前是最左上角的图,传统社会的家园模式,大家住在四合院里面,有正房、厢房,空间的秩序就是社会的等级,后面是院子,是天人合一的地方。后来,居住方式又加入了地域化的和殖民形式。1949年以来,就变成右下角的情况,你住在单位里面,生老病死都由单位负责。但是等到1998年的时候,这个东西被打破的时候,人的居住开始和单位分离。人们离开了单位,开始住进了各种风格的小区,而小区其实上都是资本准入式的。大家看这张图,左边是国外住宅小区,右边是中国的住宅小区,很显然我们的“小区”非常大,而且小区都是封闭的,住进去就意味着和城市公共空间的割裂,城市中很多细小的空间也因此不复存在了。

除了前面的几个情况外,我们迎来了无比庞大的消费社会,笼罩式地甚至通过互联网等等方式,让我们可以更为轻易和便捷地进行购买。越来越多地,我们的生活开始依赖消费。而且这些产品大量在中国进行加工,而他们加工的生产者是中国的产业农民而不是产业工人,因为产业农民的成本更低。

除了前面的几个情况外,我们迎来了无比庞大的消费社会,笼罩式地甚至通过互联网等等方式,让我们可以更为轻易和便捷地进行购买。越来越多地,我们的生活开始依赖消费。而且这些产品大量在中国进行加工,而他们加工的生产者是中国的产业农民而不是产业工人,因为产业农民的成本更低。

当我们觉得自己的生活在土地资本、空间生产、公共资源垄断、住房、消费这些总体性背景之下时,整个中国还面临这么一个世界体系,即:欧元、美元、人民币的博弈。在这种情况下,城市里面的多样性是被空间生产和生产背后的经济形态以及公共资源的垄断所控制的,这就造成了城市活力的逐渐缺失。虽然我们现在鼓励“万众创业”,但中国的民营经济基本上得不到实质性的支持,尤其2008年之后更是这样。当时有个“4万亿计划”,地方政府的投入是这个数目的四倍,但是这些钱的分配管道是按照既有的垄断公共资源的渠道发放的,于是民企就越来越糟,国企和民企也日益地两级分化。

为什么需要通过公共策略来重塑城市的多样性?

回头我们讲第二个问题,为什么需要通过公共策略来重塑城市的多样性?实际上所有城市都已经构成了既有的等级,等级是城市之间的首要差异。这样的差异性意味着城市在一种或者多种动力系统下被塑造。而在当下的城市系统之中,好比大家都已经排定了座次,别人都知道你是谁、知道你是什么样的,已经不需要做排他性的自我定位了,基本上所有的萝卜已经放到框里面去了,所以这个模式已经完成了。这个时候你作为城市还是希望和别人不一样,这种不一样不一定是在城市等级层面的,而是在城市特征方面的区别。怎么办呢?在当下来讲,这时候城市就需要创新传播,哪个城市推动了创新传播那它就可以获得更大的公共性,这是通过传播达成的。前两年在香港的大黄鸭,实际上就是城市表述其公共意志的公共艺术活动,城市的实质差异或者说可识别性恰恰来自于它所表述出来的公共性的不同。

当代公共艺术是跨地域的,不首要强调冲突,而且有更大的传播性和流动性。前面邱老师举了很多例子,我也找了几个例子。这是克里斯托夫妇1995年做的柏林议会大厦的包裹,是非常庞大的公共艺术项目,14天内通过这件作品吸引了500万的观众到现场观看。这是包括做大黄鸭的艺术家霍夫曼的另外一件作品,他做了一个大兔子,屁股朝着以前的城市广场的雕塑,是在瑞典做的。上述作品表明,公共艺术的实质在于创造公共事件、传播公共价值,传播公共价值等于传播了城市,这也是当代公共艺术的逻辑。

当代公共艺术是跨地域的,不首要强调冲突,而且有更大的传播性和流动性。前面邱老师举了很多例子,我也找了几个例子。这是克里斯托夫妇1995年做的柏林议会大厦的包裹,是非常庞大的公共艺术项目,14天内通过这件作品吸引了500万的观众到现场观看。这是包括做大黄鸭的艺术家霍夫曼的另外一件作品,他做了一个大兔子,屁股朝着以前的城市广场的雕塑,是在瑞典做的。上述作品表明,公共艺术的实质在于创造公共事件、传播公共价值,传播公共价值等于传播了城市,这也是当代公共艺术的逻辑。

怎样通过公共策略来重塑城市的多样性?

怎样通过公共策略来重塑城市的多样性?

接下来我举几个例子,来说明一下能够用哪几种策略来塑造城市公共性。第一个例子是毕尔巴鄂。毕尔巴鄂是西班牙的一个小工业镇,上世纪八十年代中期遭受洪水,整个城市的失业率非常高,高达27%。我们去年去的时候还问了他们的市长,他说现在的失业率大概是17%,但是他还是很高兴的,因为西班牙的平均失业率达到23%,他比人家低。毕尔巴鄂解决城市转型的方式大家都知道的是古根海姆美术馆,他们把盖里请过来,通过明星建筑师的明星建筑,以及持续的国际化展览吸引了大量国际游客。实际上毕尔巴鄂古根海姆美术馆只毕尔巴鄂进行城市复兴的项目之一,与此同时他们还进行了20多处城市的改造,目的在于把工业城市变换为以服务业为主的城市,完成它的城市转型。他们请了福斯特来做地铁站的设计,还把以前旧的火车站建成景观的公园,提供更多公共空间给市民活动,为休闲商业提供可能。所以毕尔巴鄂的古根海姆美术馆的建设是属于它公共策略的一部分,背后是一整套的城市更新。

接下来我举几个例子,来说明一下能够用哪几种策略来塑造城市公共性。第一个例子是毕尔巴鄂。毕尔巴鄂是西班牙的一个小工业镇,上世纪八十年代中期遭受洪水,整个城市的失业率非常高,高达27%。我们去年去的时候还问了他们的市长,他说现在的失业率大概是17%,但是他还是很高兴的,因为西班牙的平均失业率达到23%,他比人家低。毕尔巴鄂解决城市转型的方式大家都知道的是古根海姆美术馆,他们把盖里请过来,通过明星建筑师的明星建筑,以及持续的国际化展览吸引了大量国际游客。实际上毕尔巴鄂古根海姆美术馆只毕尔巴鄂进行城市复兴的项目之一,与此同时他们还进行了20多处城市的改造,目的在于把工业城市变换为以服务业为主的城市,完成它的城市转型。他们请了福斯特来做地铁站的设计,还把以前旧的火车站建成景观的公园,提供更多公共空间给市民活动,为休闲商业提供可能。所以毕尔巴鄂的古根海姆美术馆的建设是属于它公共策略的一部分,背后是一整套的城市更新。

第二个案例是深圳·香港城市\建筑双年展。我觉得深港双年展非常有趣,第一届开始我就有参与,也参加了展览。这是目前为止三个做过展览的场地,深双的模式是通过品牌展览激活城市公共空间的典型。一开始是在OCT,到第二届就到北区做了。第二届还在其他城市做了很多分展场,做的规模特别大,这是当年重庆做的,我和冯国安一起策划的。到了第三届OCT还有一部分展场,当时就已经成为深圳主要的文化性地标了,这和深双这样的大学公共活动的关系密不可分。欧宁做的第三届深双和第四届深双的展场都设在市民广场,这里因为没有持续的日常活动跟进,而仅仅只是在展期使用了公共空间,所以展览的时候非常热闹,展览完了还是冷冷清清。这个广场还是尺度太大了,非常大。这是第五届、第六届的场景,分别在蛇口码头和大成面粉厂,也起到激活整个区域的作用。第五届的时候我在李翔宁组,负责B馆社会学的部分。

第二个案例是深圳·香港城市\建筑双年展。我觉得深港双年展非常有趣,第一届开始我就有参与,也参加了展览。这是目前为止三个做过展览的场地,深双的模式是通过品牌展览激活城市公共空间的典型。一开始是在OCT,到第二届就到北区做了。第二届还在其他城市做了很多分展场,做的规模特别大,这是当年重庆做的,我和冯国安一起策划的。到了第三届OCT还有一部分展场,当时就已经成为深圳主要的文化性地标了,这和深双这样的大学公共活动的关系密不可分。欧宁做的第三届深双和第四届深双的展场都设在市民广场,这里因为没有持续的日常活动跟进,而仅仅只是在展期使用了公共空间,所以展览的时候非常热闹,展览完了还是冷冷清清。这个广场还是尺度太大了,非常大。这是第五届、第六届的场景,分别在蛇口码头和大成面粉厂,也起到激活整个区域的作用。第五届的时候我在李翔宁组,负责B馆社会学的部分。

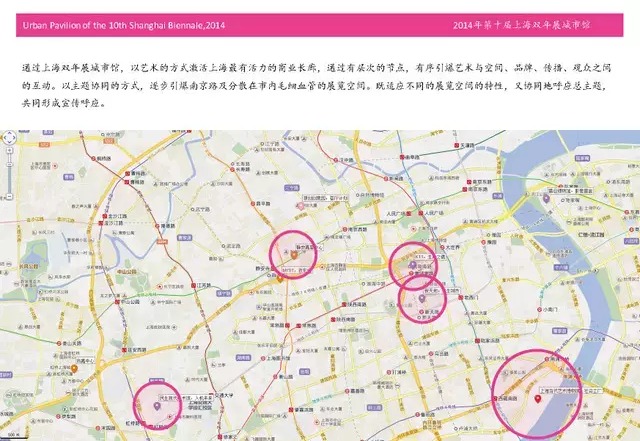

第三个案例是上海双年展的城市馆,这是2014年的展览。之前邱志杰老师是第九届的总策展人,他做城市馆的方式是邀请国际城市作为参展单元过来。而我14年负责上双城市馆的时候,沿用了城市馆的做法,但是是放在城市空间里面做的,包括新天地、k11、上海民生美术馆和静安嘉里中心。其中除了民生美术馆外,另三个都是典型上海城市消费空间,里面大多数的作品都和我们的日常消费环境发生着关系。这里面有巨型的装置,包括MVRDV的作品《垂直村落》,指向的是指在高密度空间怎么做小尺度的问题。这是在K11门口的艺术家徐跋骋的作品《神奇的剧场》,他利用日常的废旧家用电器建成了一组“公共建筑”。这些艺术作品和商场里以往的商业活动不一样,包括国美“公交委员会”小组的作品,他们在玻璃盒子里面做互动作品,所有小朋友、购物者、游客都参与进来把这个盒子弄成了想象不到的样子。还有在上海民生美术馆做的“人机未来”展,是对人和机器的关系进行探讨,由同济大学的袁烽老师担任学术主持,展出了大量的3D打印技术的作品。当时在场地上面没有户外展出的条件,有条件的话,我更希望这样的展览拿到城市公共空间做。而在静安嘉里中心的“城市客厅”展也是把整个商场内的展厅当作客厅来对待,讨论的是个人艺术创作与公共空间的相互关系,展出的时候非常受观众的欢迎,还特意延展了一个月。

第三个案例是上海双年展的城市馆,这是2014年的展览。之前邱志杰老师是第九届的总策展人,他做城市馆的方式是邀请国际城市作为参展单元过来。而我14年负责上双城市馆的时候,沿用了城市馆的做法,但是是放在城市空间里面做的,包括新天地、k11、上海民生美术馆和静安嘉里中心。其中除了民生美术馆外,另三个都是典型上海城市消费空间,里面大多数的作品都和我们的日常消费环境发生着关系。这里面有巨型的装置,包括MVRDV的作品《垂直村落》,指向的是指在高密度空间怎么做小尺度的问题。这是在K11门口的艺术家徐跋骋的作品《神奇的剧场》,他利用日常的废旧家用电器建成了一组“公共建筑”。这些艺术作品和商场里以往的商业活动不一样,包括国美“公交委员会”小组的作品,他们在玻璃盒子里面做互动作品,所有小朋友、购物者、游客都参与进来把这个盒子弄成了想象不到的样子。还有在上海民生美术馆做的“人机未来”展,是对人和机器的关系进行探讨,由同济大学的袁烽老师担任学术主持,展出了大量的3D打印技术的作品。当时在场地上面没有户外展出的条件,有条件的话,我更希望这样的展览拿到城市公共空间做。而在静安嘉里中心的“城市客厅”展也是把整个商场内的展厅当作客厅来对待,讨论的是个人艺术创作与公共空间的相互关系,展出的时候非常受观众的欢迎,还特意延展了一个月。

讲完这么多,这三种方式都是我觉得可以在城市实行的公共策略,都是有效地和城市公共空间发生关系并激活公共空间的方式,包括城市更新、品牌展览和把公共性的展览植入到商业空间等策略。像耶苏的互动作品《步行街》,刚展出的时候是这样空白的,展览过程中就被大家给画满了。

讲完这么多,这三种方式都是我觉得可以在城市实行的公共策略,都是有效地和城市公共空间发生关系并激活公共空间的方式,包括城市更新、品牌展览和把公共性的展览植入到商业空间等策略。像耶苏的互动作品《步行街》,刚展出的时候是这样空白的,展览过程中就被大家给画满了。

还有哪些公共策略可以用于城市多样性的重塑?

毕竟展览要两年一次,这些机会不是平常就有的,我们会想哪些和我们日常生活关联更紧密,哪些策略可以用到和我们日常相关的城市多样性的重塑。我用自己的工作室的研究做例子。我的工作室叫嗯工作室,我和重庆大学的魏皓严老师一起在2006年成立的,起初是对城市的可能性和城市形态进行研究,在研究过程中我们逐步地把步行城市和日常生活作为了重点。我们前段时间参加了广州美术学院的一个展览,展览由樊林、胡斌策划,叫“场域的毛细管”。

毕竟展览要两年一次,这些机会不是平常就有的,我们会想哪些和我们日常生活关联更紧密,哪些策略可以用到和我们日常相关的城市多样性的重塑。我用自己的工作室的研究做例子。我的工作室叫嗯工作室,我和重庆大学的魏皓严老师一起在2006年成立的,起初是对城市的可能性和城市形态进行研究,在研究过程中我们逐步地把步行城市和日常生活作为了重点。我们前段时间参加了广州美术学院的一个展览,展览由樊林、胡斌策划,叫“场域的毛细管”。

嗯工作室的作品叫《街道的秘密》。我们有一个微信公众号,叫“嗯微问答”,里面有个栏目是街道研究。我们把其中对重庆和佛罗伦萨的街道的研究的两篇拿出来,打印成实际的展品,又把实际的对街道研究的十个关键词转换为二维码放到墙上,就成了我们的的作品。讲述这件作品是想说明嗯工作室的主要研究方向,即:步行城市和日常街道的研究。我们可以发现现在的城市都是为车行体系而服务的,图中的照片是重庆的杨公桥立交,由嗯工作室早期的合伙人徐浪拍摄。今天我从莲花北地铁站出来到我们城市促进中心的时候,要经过过很长的天桥跨过北环来到马路这边,行人只能从那么窄的天桥按照规定的路径走过来,而下面是双向十车道,大家都把车开得飞快。

嗯工作室的作品叫《街道的秘密》。我们有一个微信公众号,叫“嗯微问答”,里面有个栏目是街道研究。我们把其中对重庆和佛罗伦萨的街道的研究的两篇拿出来,打印成实际的展品,又把实际的对街道研究的十个关键词转换为二维码放到墙上,就成了我们的的作品。讲述这件作品是想说明嗯工作室的主要研究方向,即:步行城市和日常街道的研究。我们可以发现现在的城市都是为车行体系而服务的,图中的照片是重庆的杨公桥立交,由嗯工作室早期的合伙人徐浪拍摄。今天我从莲花北地铁站出来到我们城市促进中心的时候,要经过过很长的天桥跨过北环来到马路这边,行人只能从那么窄的天桥按照规定的路径走过来,而下面是双向十车道,大家都把车开得飞快。

我们的当代城市都在通过空间追求效率,但是步行却是我们每个人的天赋权利。恩格斯说直立行走是从猿到人的伟大一步,因为这个时候通过行走你把双手给解放了出来。步行城市让我们的身体得以和城市空间发生直接的联系,通过对身体的考察我们可以开始对步行城市体系进行研究,这里梳理了步行的一些特征。比如我们走远了肯定会累,可能我妈走8分钟就要歇一会儿,因为老年人关节不好吗,而且对高度也非常敏感,尤其是上下楼梯,老年人每走一个台阶都非常困难。此外步行方式对整个路线的交织是宽容的,我们在路上并不怕和别的走路的人撞一下,这个碰撞就意味着线路的重叠。步行无所谓,车行对于线路就非常在意,因为一交织甚至是挂擦一下,都会成为一个事故,马上会交警过来,马上会导致路径拥塞。而我们的步行实际上是回到了身体本身,这和车行为代表的快速交通体系是完全不同的系统。我们以重庆为例子来看看城市体系的变化,从1944年的一点点到1993年慢慢张开,再到1997年重庆直辖,再发展到现在,我们看到因为重庆夹在两个山中间,只能往南北长,所以它把两边都撑满了,最西边的地方就是大学城再过去就到璧山了。我们看到在城市的发展过程中所增加的,里面像网络和血管一样的线条,都是车行道路,步行系统的增幅远远比不上车行道路。我们的城市发展都是以车行体系作为首要选择,深圳也是一样,深南大道、北环都是代表。

我们的当代城市都在通过空间追求效率,但是步行却是我们每个人的天赋权利。恩格斯说直立行走是从猿到人的伟大一步,因为这个时候通过行走你把双手给解放了出来。步行城市让我们的身体得以和城市空间发生直接的联系,通过对身体的考察我们可以开始对步行城市体系进行研究,这里梳理了步行的一些特征。比如我们走远了肯定会累,可能我妈走8分钟就要歇一会儿,因为老年人关节不好吗,而且对高度也非常敏感,尤其是上下楼梯,老年人每走一个台阶都非常困难。此外步行方式对整个路线的交织是宽容的,我们在路上并不怕和别的走路的人撞一下,这个碰撞就意味着线路的重叠。步行无所谓,车行对于线路就非常在意,因为一交织甚至是挂擦一下,都会成为一个事故,马上会交警过来,马上会导致路径拥塞。而我们的步行实际上是回到了身体本身,这和车行为代表的快速交通体系是完全不同的系统。我们以重庆为例子来看看城市体系的变化,从1944年的一点点到1993年慢慢张开,再到1997年重庆直辖,再发展到现在,我们看到因为重庆夹在两个山中间,只能往南北长,所以它把两边都撑满了,最西边的地方就是大学城再过去就到璧山了。我们看到在城市的发展过程中所增加的,里面像网络和血管一样的线条,都是车行道路,步行系统的增幅远远比不上车行道路。我们的城市发展都是以车行体系作为首要选择,深圳也是一样,深南大道、北环都是代表。

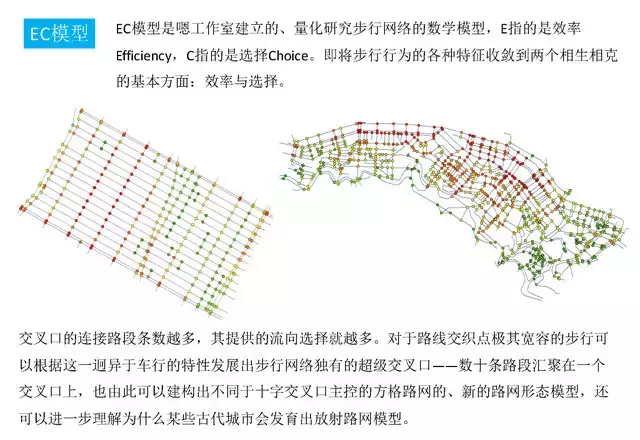

嗯工作室在研究步行城市的时候,分了几个步骤进行。首先是EC模型,实际上就是效率和选择的模型。当两条道路交叉的时候就会出现我们要选择的路口,在选择的同时你会考虑每种选择的效率。所以交叉路口越多,提供的流向选择就越多,这个时候你可以做出的选择和对于效率的判断也就越多。路线是我们研究的第二部分。光有交叉路口的EC模型不够,你不停行走的时候,就会构成不同的路线和路径,而且有不同的交叉路口就可以对路线做出不同的选择。这种路线选择就像我们在中国的古典园林里面的空间经历一样。我们在城市里面从一个地方去到另一个地方也是这样的,每个人都会在意识里设定自己的习惯或者喜好型的路线,这样的路线与现实的物理路径不一定完全吻合,但是对于指导我们的身体行为已经足够了。这就带来了我们的第三方面的研究:城市图景。我们通过城市中路线和行走,会在意识中组织起主观的城市图景。这是新加坡的实际城市景象,有可能在你的内心和意识里却是右边那样的一幅画。这涉及到我们对于客观世界的主观认知和想象力,我们的记忆地图和实际的物理地图始终是有差异的,这和我们的身体、行为有着更为紧密的关系。

嗯工作室在研究步行城市的时候,分了几个步骤进行。首先是EC模型,实际上就是效率和选择的模型。当两条道路交叉的时候就会出现我们要选择的路口,在选择的同时你会考虑每种选择的效率。所以交叉路口越多,提供的流向选择就越多,这个时候你可以做出的选择和对于效率的判断也就越多。路线是我们研究的第二部分。光有交叉路口的EC模型不够,你不停行走的时候,就会构成不同的路线和路径,而且有不同的交叉路口就可以对路线做出不同的选择。这种路线选择就像我们在中国的古典园林里面的空间经历一样。我们在城市里面从一个地方去到另一个地方也是这样的,每个人都会在意识里设定自己的习惯或者喜好型的路线,这样的路线与现实的物理路径不一定完全吻合,但是对于指导我们的身体行为已经足够了。这就带来了我们的第三方面的研究:城市图景。我们通过城市中路线和行走,会在意识中组织起主观的城市图景。这是新加坡的实际城市景象,有可能在你的内心和意识里却是右边那样的一幅画。这涉及到我们对于客观世界的主观认知和想象力,我们的记忆地图和实际的物理地图始终是有差异的,这和我们的身体、行为有着更为紧密的关系。

除了步行体系的研究,嗯工作室的另一个研究方向是日常生活,这反应在日常教学上。我和沈康老师一起带的课题是广州美术学院建筑涉及学院的毕业设计课题,叫“日常街道”。街道是和我们日常生活息息相关的公共空间,但是中国的街道在管理上是零碎的:树木绿化归园林局管,下水井盖里面可能有4、5种井盖,归不同的部门管,有电信的、有水务的、有电力的。另一方面,作为重要的公共空间,街道表面上看起来是连续的,但是它们往往被临街建筑物和这些建筑物的功能所分割,没有多少的公共性可言。于是我们就对此提出了一系列问题进行探讨,比如街道和设计有什么关联性,和媒介又是什么关系,如何通过设计来反映或者改善日常生活的稳定性和变动,街道的公共空间能否更为包容等等。

除了步行体系的研究,嗯工作室的另一个研究方向是日常生活,这反应在日常教学上。我和沈康老师一起带的课题是广州美术学院建筑涉及学院的毕业设计课题,叫“日常街道”。街道是和我们日常生活息息相关的公共空间,但是中国的街道在管理上是零碎的:树木绿化归园林局管,下水井盖里面可能有4、5种井盖,归不同的部门管,有电信的、有水务的、有电力的。另一方面,作为重要的公共空间,街道表面上看起来是连续的,但是它们往往被临街建筑物和这些建筑物的功能所分割,没有多少的公共性可言。于是我们就对此提出了一系列问题进行探讨,比如街道和设计有什么关联性,和媒介又是什么关系,如何通过设计来反映或者改善日常生活的稳定性和变动,街道的公共空间能否更为包容等等。

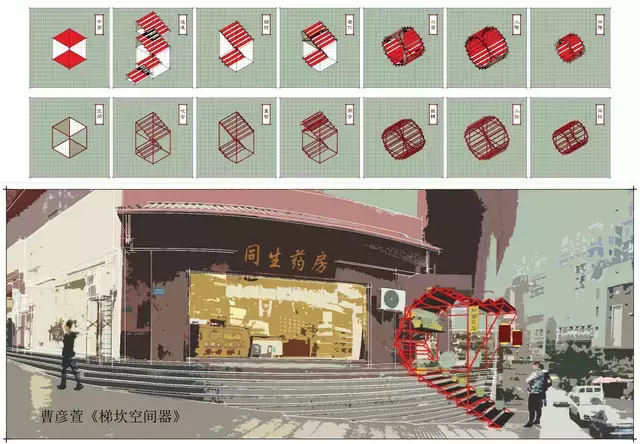

我们最后在课题上提了四个矛盾的命题,即:永恒的临时性、微小型城市设计、展览空间的日常化和流动中的归属感。设计对象是重庆沙坪坝的一条街,就是我母校门口的一条街。很有趣的是街对面是重庆大学的A区、B区,还有三所重点中学、两所重点小学。同学们被分成了城市网络、建筑形态、游击机器和街道家具四个组。其中王毅恒同学发现这条街很像鱼骨头,但鱼刺进入每个巷道的路口却被忽略和忽视了,因为那是公共性空间向非公共性空间过渡的地带,但它们大多被商业行为所占有。于是他做了一个很大的媒介墙在那里,标识巷道的存在,并且把背街的部分连在一起,变成一个可以游玩嬉戏的地方,加入了很多功能性的东西。另外一位曹彦萱同学发现重庆有很多楼梯,而且大量的楼梯只需要部分使用就够了,很多是浪费的。于是她设想有一种适应楼梯尺度的空间机器可以以各自方式展开并倒扣在楼梯上,由此形成不同的临时性的公共空间,比如两个人可以休息,也可以是经营性的、卖花卖早点什么的。当她有了模块化的标准件之后,可以不断延伸组合,这时候整个的设计就有了更多的可能,变得非常丰富和有趣。这个设计从空间产品的角度给街道赋予了临时性和多样化的公共空间。

步行城市和日常街道往下持续研究的话,我们觉得未来的方向应该是整个城市形态的改变。当中国经过了快速城市化过程,大家所生活的城市基本上是非人的城市,它一方面不在意个体,另一方面为你提供的公共服务也非常有限,而且它离你的身体非常遥远,把你装在一个物质空间或者机器系统里面,只强调为了生产和效率服务,当然表面上还要哄你,说美好的梦想就在前方。所以在这样的现实之下来谈公共艺术的问题,我们觉得再往下应该更多地能够让城市空间和我们的身体、感知发生关系,回到个体的身体行为上来,这就需要我们对城市公共空间的可能性与多样性,对步行和日常生活展开研究。不管是街道研究,还是产品研发,都要在进行大量研究的基础上和城市公共空间的应用相互关联,并且在这个基础上再来展开其他包括公共艺术在内的相应的事情。

步行城市和日常街道往下持续研究的话,我们觉得未来的方向应该是整个城市形态的改变。当中国经过了快速城市化过程,大家所生活的城市基本上是非人的城市,它一方面不在意个体,另一方面为你提供的公共服务也非常有限,而且它离你的身体非常遥远,把你装在一个物质空间或者机器系统里面,只强调为了生产和效率服务,当然表面上还要哄你,说美好的梦想就在前方。所以在这样的现实之下来谈公共艺术的问题,我们觉得再往下应该更多地能够让城市空间和我们的身体、感知发生关系,回到个体的身体行为上来,这就需要我们对城市公共空间的可能性与多样性,对步行和日常生活展开研究。不管是街道研究,还是产品研发,都要在进行大量研究的基础上和城市公共空间的应用相互关联,并且在这个基础上再来展开其他包括公共艺术在内的相应的事情。

谢谢大家!

本文根据讲者朱晔的发言速记整理

是不是一个艺术作品占领了一个公共空间就是公共艺术?是不是一个艺术家作品探讨公共议题,也成为公共艺术?在4月24日的中康路8号讲坛,我们发起了“公共艺术如何公共和艺术”的题目,邀请了四位讲者:邱志杰、朱晔、李一凡和欧宁分享他们的探索,中心也以深圳案例表达了我们的理解和探讨的方向。

深圳市公共艺术中心作为主办方发起这个题目,是因为我们正在准备参与滨海公园休闲带蛇口段的公共艺术策划,感觉到从各区政府、开发商和社会层面,深圳对公共艺术有大量的需求。但频繁发出需求的政府和开发商委托方对公共艺术的概念却仍停留在狭隘的城市雕塑的视觉标志性层面,在公共艺术之所以成立的前提“公共”二字以及“公共“和“艺术”二者的关系方面,极端缺乏讨论和新的实践突破,大众也鲜有参与和共享的机会。

这也是深圳市公共艺术中心7周年与城市设计促进中心5周年的庆典周活动之一。在首次开张的中康路8号讲坛中,我们与四位讲者一道,把“公共”和“艺术”的关系拆解、梳理和重新诠释。邱志杰从中国城市雕塑工艺产业的发展状况开始,用他的教学和实践塑新我们的眼界和观念;朱晔从公共艺术对维护城市多样性的价值谈起,剖析街道和日常生活与主题之间的关系;李一凡从公共艺术的结果“共享”层面切入,提出在中国语境下创作的可能;欧宁则通过国际上大量公共艺术案例来强调公共艺术的赋权enpowerment甚至是活权animate趋势。公共艺术中心的杨光和黄伟文通过深圳地铁两个项目,分别探讨公共艺术的合法性和统一场的话题。最后演讲嘉宾和观众互动,进一步探讨了公共艺术的公共性和艺术性的关系。

在整个讲坛里,我们从“公共艺术”概念的历史轨迹,跨到环境艺术、公共空间设计、公众参与的社会工程等等,乃至到空间规划和公共政策的制定。这些观点和案例能为当下的公共艺术实践提供急需的营养和视野。当然各方的观点也待在各自的实践中逐步论证和发光,但更重要的是这些公共艺术的公共理念如何能传递给决策者、创作实践者公众?我们将分期全文发布,与大家共同学习和探讨。