推文1|上海:无处不“公园”

2022-06-22

14837 人阅读

活动回顾

《设计与生活》年度策划将以“城市x自然”为主题,将通过城市调研、案例分析、交流活动等形式开展,以城市绿色空间作为话题切入点,构筑规划建筑师、管理机构、市民公众的多角色对话平台,从而推动全链条多环节实践发展。

本期选取上海作为研究对象,与深圳进行对话,探讨超大城市社区微绿空间的营造策略。我们将通过曹杨百禧公园的设计案例,了解设计背后的复杂及博弈;在地方面,将带领公众参观深圳景田社区公园群,深度体验社区公园、与社区居民的面对面交流;还将邀请上海深圳两地设计师共议社区公园的设计与营造。

高密度城市的公园困境

亚洲高密度城市中的绿色空间规划与管理,与增量开发城市中的绿色空间规划,有着显著区别。

与国内大部分城市一样,上海在上世纪建设了不少大型市政公园、绿地,为市民提供了钢筋水泥之间难得的身心休憩之处。但随着城市建设的逐步饱和,传统集中式的公园绿地在市民感知、参与层面的弊病愈发明显,新型公园的建设考验着人们在存量城市中“见缝插绿”的智慧。

困境一

难以亲近的绿色空间

Keywords: 封闭、管理、成本

开放性的缺失是国内传统公园被屡屡诟病的原因之一。草坪围栏、灌木丛、标识等种种举措限制了人们的活动,围墙和闸机大门也使得公园成为城市中一个封闭的地块,阻隔了周边的街区。

这种封闭性首先出自对管理维护成本的考量。以草坪为例,与欧美城市不同,我们很难看到人们随意躺在草坪上野餐的场景,而这背后也有着现实的苦衷。高密度城市的市政公园需要辐射区域内的大量人口,自然难以负担高频率踩踏所带来的草坪维护成本。在财政经费和绿化指标的压力下,公园大都选用观赏型草坪,并附以“禁止践踏草坪”的明文规定。由此,公园里大面积的公绿地仿佛被保护在一个玻璃罩子中,可远观而不可亵玩。

其背后则是园林绿化局在管理执行过程中较为单一的考核标准。(图片来源:京报网)

而在管理和成本因素之余,本应与市民生活更贴近的街边绿化、社区绿化,则因其“简单粗暴”的处理方式自动断绝了市民的参与。在绿地率指标的引导下,这些零碎的绿色空间仅被当做隔离带或装饰,缺乏细致的功能设计。甚至,个别绿色空间因位置或权属原因,后期维护无人问津,成为社区的卫生死角和废弃地带,市民的感知使用更无从谈起。

困境二

少数人的公园

Keywords: 可达性、使用人群、社会公正

集中式的大型公园、绿地能同时容纳更多市民,但对于面积庞大且人口密度高的城市而言,公园在城区范围内的可达性还远远不足。

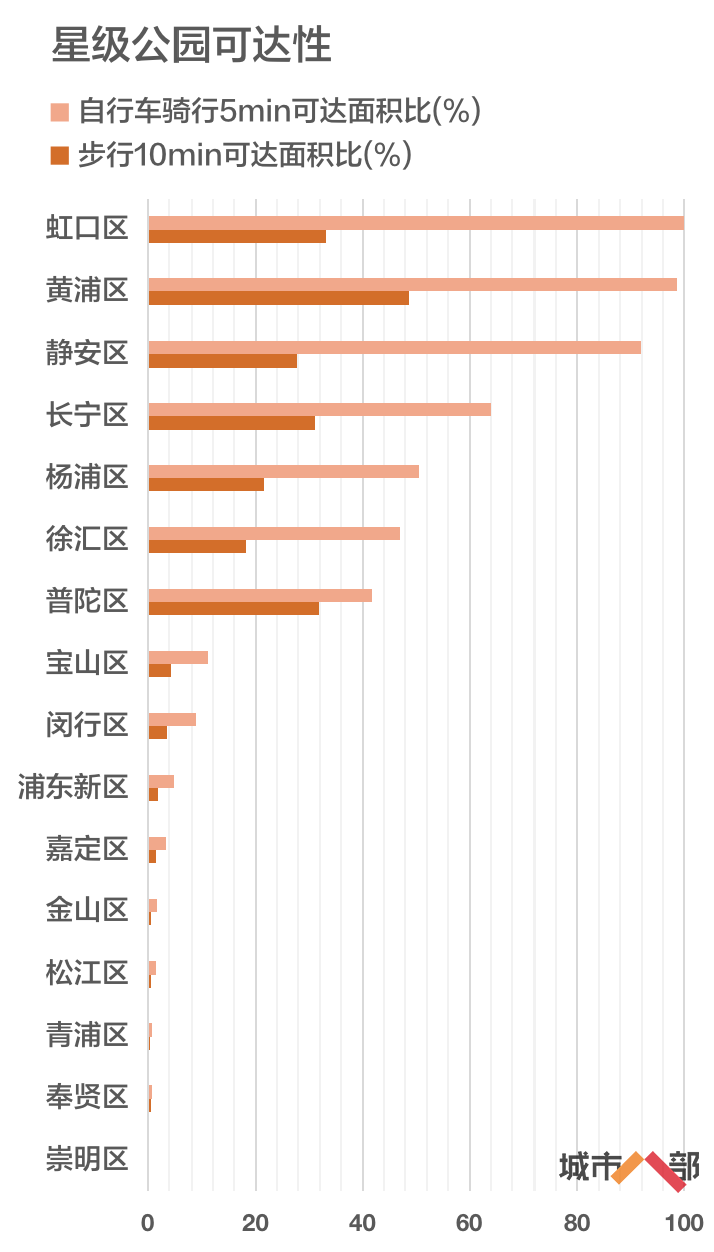

有学者对上海的166 个星级公园的可达性进行了分析,发现仅15%的居住区能够在骑行5分钟内到达城市星级公园,近47%的居住区需要骑行15分钟以上才可到达,且各区之间的可达性差异较大。

(制图:张晶轩;资料来源:黄一波. 汪结明. 李瑞雪. 基于GIS平台下的上海市城市公园可达性分析)

即便不少公园已免费向所有市民开放,可达性的不足却天然地划分出了高频和低频的使用人群。从距离来看,中心城区的市民往往距离公园较近,更方便前往;从时间成本来看,学生和上班族则很少会“特地”去一趟公园。因此,我们在公园里能见到的大都是退休后的老人或是携儿童的家庭,而后者也映射了城市其他空间中儿童游乐设施的匮乏。

除了要耗费时间成本之外,公园乏善可陈的功能与活动场景也对年轻群体缺乏吸引力。周末,年轻人们会在咖啡店里碰面,却很少前往公园,尽管自然本该是缓解工作压力的利器。

公园既能够成为中老年人群体的相亲角和吹拉弹唱的乐土,能否也成为年轻人们的“第三空间”,进而形成全龄共融的丰富场景?在一系列困境之下,公园的可能性显然尚未被充分挖掘。

破题:十五分钟生活圈的都市微绿法则

存量更新的背景下,要在寸土寸金的高密度城市内新建大面积的公园早已不再现实。挖掘社区潜力,成为了上海这类大城市面对“公园困境”时的破解之道。

其中的核心要义,是“渗透”。也即千方百计地渗透到住区,渗透到居民的生活日常之中。

2016年,《上海市15分钟社区生活圈规划导则》发布,其中特别提出:构建形态多样的城市公共空间,既包括点状布局的公共绿地和广场,也包括线型的绿道、步行街、步行通道等,以满足居民不同类型、不同空间层次的公共活动需求。

经过五年的探索实践,2021年的上海城市空间艺术季以“十五分钟生活圈”为主题,一批社区中的口袋公园、社区菜园、“高线公园”成为了城市中的新亮点。

上海的公园数量将从438座增加到1000座以上,其中将改建或新建300座左右口袋公园,

实现出门5-10分钟有绿,骑车15分钟有景,车行30分钟有大型公园。

同济大学的伍江教授认为,当下所需要强调的城市更新应当是一种有机更新,一系列细胞层面的、无时无刻不在发生的小尺度更新将是未来主要研究的方向。(延伸阅读:伍江|城市更新亟需市场新机制)在上海,存在着约1.4万个居住环境亟待改善的老旧社区,也有大量使用效率低下的城市剩余空间。这些空间的“微更新”诉求也给“公园”的创新带来了机会。

1.创造空间,见缝插绿

城市中的“缝隙”是如何产生的?

其一是拆违、整改过后的闲置场地。

2018年左右,上海的中心城区进行了多轮“风貌整治运动”。面对“清理”后形成的白墙、空地,人们或为“脏乱差”的消失叫好,或惋惜往日烟火气的不再。种种一切,皆反映出场地的复杂性。这些空间大都位于高密度的成熟居住区内,充满了城市变迁的印记和市民的集体记忆,也因此考验着设计师的功力。

新华路的新·境口袋公园,场地原址是居民区和社区活动中心之间违章搭建的面馆,拆除后形成一小片空地。更新后,它成为了社区活动中心前的入口广场。永嘉路的口袋广场——嘉澜庭,也地处老城区风貌整治后的空地。场地内原为两排残旧住宅,房屋老旧且存在着消防隐患,拆除并更新后,形成了被居民楼三面围合的庭院广场。

并将新华路历史建筑的展示板置入了其中,形成一个适合漫步的小花园。(图片来源:archdaily)

曹杨百禧公园被称为上海“高线公园”,其场地前身为真如货运铁路支线,后改为曹杨铁路农贸综合市场。2020年农贸市场关停后,场地被暂时作为停车场。复杂而独特的场地条件最终造就了一个全长 880 米的线性公园。聚集、娱乐、休闲、运动等场景被置入其中,也重新聚集了城市的烟火气。

从曹杨铁路农贸市场到百禧公园,城市更新建立在尊重城市文脉的基础上,

并种下了未来事件的种子(图片来源:曹杨新村街道办事处、刘宇扬建筑事务所)

其二是被长期废弃的城市边角地带。

这些场地被废弃的原因较为复杂。有些可归结于粗放的设计和管理方式,例如社区中成为卫生死角的荒地或灌木丛。有些则与铁道、高架等交通基础设施有关,例如高架桥下空间、铁道被拆除后的不规则地带等。

由四叶草堂设计的第一个社区花园——“火车菜园”,就曾是一片堆满垃圾的城市剩余空间。由于地处城市快速道路和铁轨的交集处,其场地长期缺乏打理,成为了社区的边缘地带,生态基底也被破坏得十分严重。经过三年的培育和改良,“火车菜园”的土壤达到了种植标准,成为社区儿童们的一所“自然学校”。

火车菜园从一个经常被居民投诉的荒废地带变成了一所“自然学校”。(图片来源:上海宝山)

桥下空间的利用更是全世界城市共有的问题。根据上海市道运局的数据,全市公路桥、高架桥、城市桥梁等下方的桥洞多达3.2万个。这些空间常年光线不佳且噪音较大,几乎很难被利用。而在“十五分钟生活圈”的理念方针下,上海尝试性地打造了一些“桥洞公园”,置入了运动场、咖啡馆等场景。

有些城市会在高架桥下地面铺满水泥锥,以驱赶流浪汉(图片来源:网络)

(图片来源:长宁区建管委)

在位于普陀区的“桥洞咖啡馆”,市民可以购买咖啡并在此休憩。(图片来源:解放日报)

此外,使用价值未被激活的存量空间与建筑遗产也能够成为都市“微绿”的发生地。例如,位于上海宝山、虹口、普陀三区的交界处的三邻桥社区公园曾经是日硝保温瓶胆厂,于2005年停产闲置。通过改造,旧工业厂房成为了市民运动场所。园区内的开放空间则设置了健身步道和露天影院,在历史的基底上形成了一个社区公园。

2.全龄共有,场景复合

功能的“复合”在各个口袋公园里皆有所体现,也使全龄参与的场景有了发生的可能。在百禧公园,设计团队在互相错位的三层空间内设置了步道、篮球场、休闲驿站、展厅等不同功能区,形成了多层级、复合型的步行活动体验。不同年龄段的人能在这里发现适合他们的活动场景,也能够形成互相观看的视觉互动。

在永嘉路的口袋广场,平日里,老人们三三两两地坐在绕场地一圈长凳上,年轻人们坐在咖啡馆前交谈,儿童和遛狗人群则在场地中央散步、活动。场地中央的空地也会用来举办社区活动或特色市集,在不同时段形成场景的变化。

3.颠覆围合,有节制地“打开”

“打开”是公园对公众开放的一种基本措施。然而,这绝不仅是一个空间设计问题。若对空间权属和管理缺乏考量,“打开”容易成为设计师的一厢情愿,其结果甚至不如直接“围合”来得简单明了。

却在建成后被围上了铁栏杆。(图片来源/澎湃)

刘宇扬团队在进行百禧公园设计的过程中也遇到了“打开”还是“围合”的难题。起初,他们为了实现彻底的公共性,认为整个公园可以都不设置围墙,让公园与小区、街道无缝相连。然而,在与政府和居民进行沟通后,他们发现,相比对开放性的需求,周边小区的居民更担心开放带来的安全隐患。各小区对“开放”程度的接受态度也不一致。对此,设计团队最终与各个小区的代表进行了一一协商,为其设计了全封闭、半封闭、单向门禁、格栅等多种方案,从而差别性回应了各小区诉求。

4.非被动接受,而是积极地共创

对社区公园来说,居民的参与不仅关乎可达性和使用频率,还关乎空间的共同维护和创造。在纽约,“高线之友”(Friends of the High Line)这一非营利性组织成为了高线公园能够可持续运作的重要因素;在上海,这种行动上的“共创”则在四叶草堂的社区花园实践中有所体现。

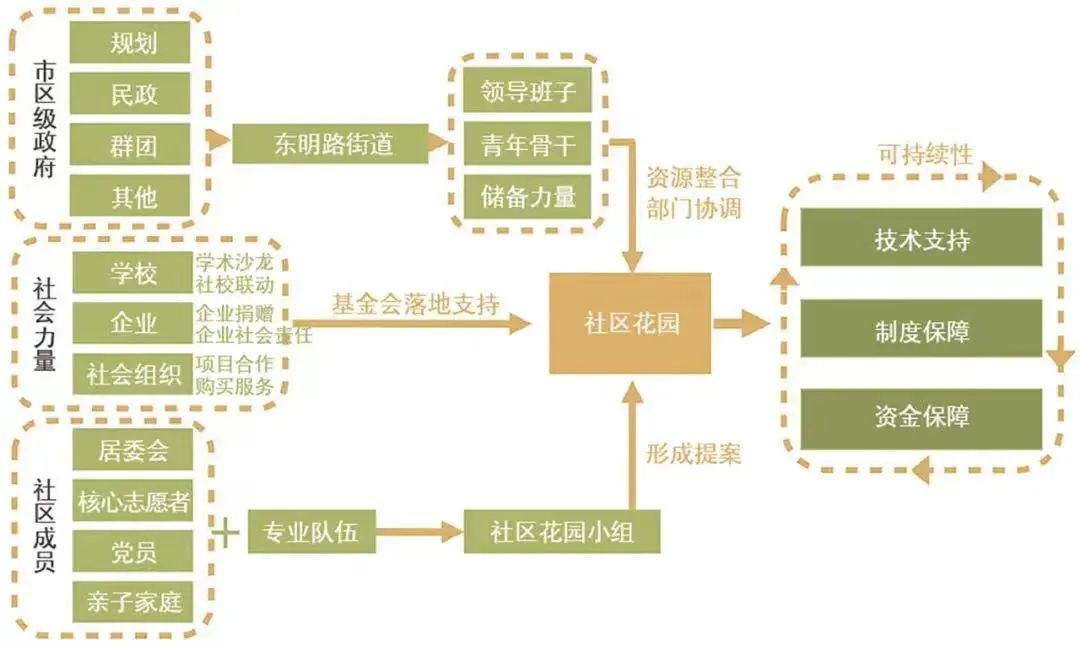

与普通的公共空间不同,社区菜园的运营维护更为复杂,且容易牵涉到更多利益相关方。在打造创智农园的过程中,四叶草堂组建了社区互助和志愿者联盟,共同负责农园的日常运营。同时,他们形成了各类制度和公约,并通过社区伙伴培养计划、一小时建花园、小小规划师等公共活动不断吸引着市民的参与和共创。

(图片来源:四叶草堂)

结语

景观学之父奥姆斯特德在1896年波士顿“公园问题公众听证会”上曾这样说道:“公园应该属于人民;因而每一个常去公园的男人、女人和孩子都能说:‘这是我的公园,我有权在这儿。’” 让每位市民能够方便的进入公园,有权参与其中、乐在其中并互不干扰,是公园之所以为“公”的关键。

在上海,渗透进各个社区毛细血管中的“微绿”,正以各自微小的力量共同编织成高密度城市的绿色空间网络。也正是在这些充满人群互动的社区场景中,高频的全龄使用,乃至突破单一管理模式实现共创也得以发生。