珠江三角洲的数字建筑研究、教学与实践

2011-10-29

规划大厦818

12942 人阅读

摘要:

对比香港,广州、深圳暂无比较成型的参数化项目在建设。目前许多人对于数字建设的理解还很缺乏和模糊,存在不少如"数字化建设是不是一种脱离实际的研究"等疑问。本期酷茶会的核心主题是应用数字化工具将城市建造进行整合。

活动回顾

主持人岑岩处长:“叽喳酷茶”迎来了第十九期,本期主题是“珠江三角洲的数字建筑研究、教学与实践”。先由今天的嘉宾之一华南理工大学的宋刚教授介绍一下其他几位嘉宾。

主持人岑岩处长:“叽喳酷茶”迎来了第十九期,本期主题是“珠江三角洲的数字建筑研究、教学与实践”。先由今天的嘉宾之一华南理工大学的宋刚教授介绍一下其他几位嘉宾。

宋刚:今天的主要嘉宾还有Aedas凯达环球有限公司参数化设计主管及HKPDA联合创始人Sam Cho (左颂玟) 、Aedas凯达环球有限公司的戴小犇、香港中文大学从事数字设计研究的Dr. Marc Aurel Schnable (马傲林),当然还有深圳人居委的岑岩处长。

关于这个课题提出的背景,

宋刚:对比香港,广州、深圳暂无比较成型的参数化项目在建设。目前,许多人对于这方面理解还很缺乏和模糊,存在不少如“数字化建设是不是一种脱离实际的研究”等疑问。初衷的核心思想是应用数字化工具将城市建造进行整合。

关于中国制造的三个故事

主讲人:宋刚

珠三角地区具有发展数字化建筑的优势,从一年半起,已经在珠三角的工厂开始进行调研。我们虽然不是学者,也不能影响国家政策的决定,但仍然能强烈意识到工厂面临的产业压力和困境,数字化建设可以成为一个突破口,希望能有更多设计师关注,更广泛地发动本地资源。

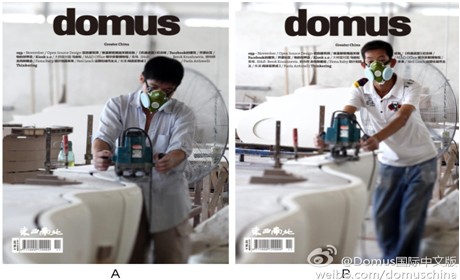

故事一:Domus

本期封面反映的是,现代许多高科技项目的制造过程中其实还存在许多重要的人工加工工序。图1中工人加工的成品其实是图2中广州歌剧院内部的建筑材料。广州歌剧院目前是业界谈及数字一体化设计的极佳案例。数字化设计要求建筑师设计从建造模型到加工完成的整个过程各个步骤都需要了解清楚。对比传统过程,数字化设计的所有数据交互都是以数字模型的形式完成的;形容图也不是以传统的厚厚一叠图纸的形式出现,而是通过数字模型形容各个步骤。整个GRG和人造石的加工,目前暂时是国外建筑师在教中国的建筑工程师,我国的建筑师们还缺乏主动学习的意识。

故事二:美国加州的雕塑与中国制造

这个位于美国加州的钢雕塑,钢球是在汕头一个很简陋的工厂制造出来的,用不锈钢切片焊接而成,注入高压水并利用其压力成型,最后打磨而成。 这种方式优点是快速,而且成本低廉。

这个位于美国加州的钢雕塑,钢球是在汕头一个很简陋的工厂制造出来的,用不锈钢切片焊接而成,注入高压水并利用其压力成型,最后打磨而成。 这种方式优点是快速,而且成本低廉。

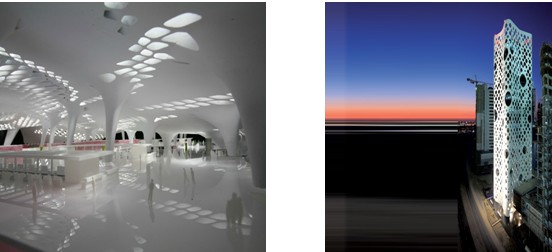

故事三:深圳机场项目

福克萨斯事务所中标深圳机场项目,另一有力竞争者的混凝土建筑方案落选。 落选方总结经验认为这是因为深圳的决策层断定中国暂时没有能力开展此类混凝建土造工程,并举其事务所在迪拜的项目为例(右图)。事实上,中国建筑界不缺乏这种能力,原因在于社会上可供建筑师利用的许多资源常被我们所忽视。其实整个珠三角存在着丰富的资源,但是在浮躁的社会氛围下,很少有建筑师会去关注这些潜在的资源。2009年的双年展上曾展出有关数字化建造的设计图,目前,也面向校园进行的一些教学和实践相结合的尝试项目也在进行中。

第二位嘉宾是来自华南理工大学的钟冠球,他以汉诺威的数字化建筑为例,介绍了一个利用废弃材料并通过一套数字规则来完成的兼具装饰和实用功能的数字一体化建筑设计项目。

Q&A 提问环节:

Q--哈工大学生: 对参数化的概念存在疑问。无论从数学理论、物理或哲学的领域,参数化的概念都一定程度上受到的框限。建筑师应如何在设计和制造上取得平衡?在设计和制造的过程中是否应该刻意体现“文脉”?

宋刚:对于建筑是什么,不同人有不同观点,我同意科布的观点,建筑首先应该是一件商品。 是否存在地域主义或文脉,事实上每个人在思考这个问题的时候已经开始一个价值标准的建立过程。

Q-- 参数化一度陷入困境,只能被认为是一种表皮?

宋刚:其实我们在经历一个追求新的形式主义的过程。曾有文章讨论“谁在害怕形式主义”?新的形 式主义应该关注其形成的过程,而不应脱离过程去看成品。 看巴洛克时期的设计,没有高等数学在背后,但同样酝酿着丰富的智慧,不可以认为这种风格违背了现代主义没有存在的价值。我们对现代主义还存在不正确的评价。 另外,关于装饰应该成为建筑功能的一部分这个说法,更准确来说,设计应该基于性能来开展,但过于依赖这一点又会使建筑脱离了设计的二元化。 我更加呼唤追求真实的形式主义。

Q:参数化逻辑的原理很重要,在数字化设计的实践中中是否有加入风能、日照等因素?抑或仅关注美学?

宋刚:数字建造和基于珠三角的参数化设计其实是两个话题,今天的主题是后者,但我们现在的讨论 已经偏重前者。不管从事数字建筑研究或者参数化建造,都代表着一个优化设计的过程,其实这些都是可以整合在一个平台下的。Parametric的工具便于快捷地优化性能,是值得我们继续关注和从事的。 但作为一名高校老师,从我的角度来看,现在高校谈了太多的形式、概念、主义,但是却忽略了去理解什么才是它们根本的、真正的内涵。

智能设备、参数化设计和互动城市体验

主讲人:戴小犇

戴小犇:各种智能设备现在以及相对普及,各种智能应用软件和参数化设计作品在生活中常常可见。我们目前的数字处理能力已经超过NASA在1969年的水平,网上流传着一个笑话,“NASA1969年成功把人类送上了月球,我们如今却用更强大的数字能力去玩愤怒的小鸟游戏”。(笑声)

各种广泛应用的基于数字设计技术的设备影响着人们和城市的互动体验。

各种广泛应用的基于数字设计技术的设备影响着人们和城市的互动体验。

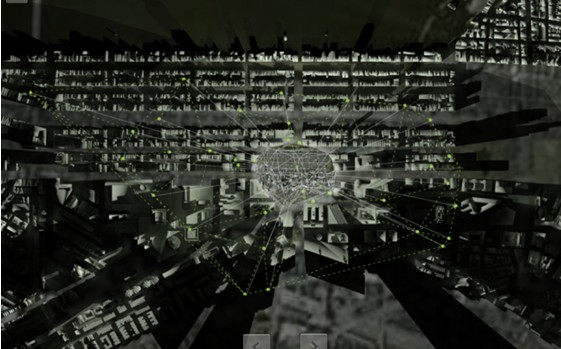

介绍一个我们与Iphone 合作开发的项目Sky Sphere。它的原理是先把搜集到的景观信息投射在一个球上,然后生成图像数字结构图,系统可以根据人群位置的变化生成不同的结构并反映出最即时的景观图。

Why go parametri?为什么要参数化?

主讲人:Sam Cho

Sam Cho以香港西九龙项目为例,分享了香港数字化计化的经验。

我今天打算介绍两样事情,首先想讨论一下Why go parametric? 为什么要进行参数化设计?我念书的时候曾经因为作业超了几个字丢掉了A+的成绩,百思其解才发现“字数统计”的功能让老师在几秒钟内即可轻松知道学生是否超出字数要求。科技手段对生活各个领域都产生了影响。Parametric 技术大大提高了建筑设计师对数据的统计能力。就像我们熟悉的ctrl+C 和ctrl+V,parametric也是基于复制黏贴原理的数字技术。

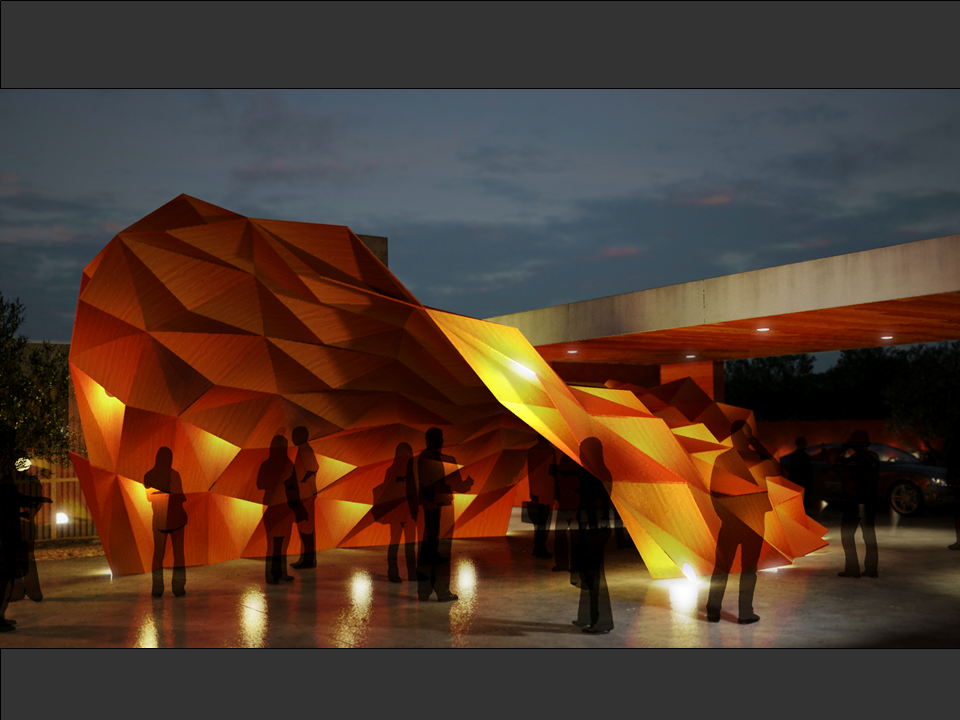

Sam:设计师只要设计好在什么地方放置什么设计单位。用参数工具,可以再30秒内画出100个梯级,但parametric的作用远不止于此,它还可以用来完成更复杂的设计,而且以更快的速度完成。

我接下来要介绍的我和几个常驻英国、新加坡、法国以及上海的设计师一起创立的香港数字设计协会HKPDA - Hong Kong parametric design association. 成立这个协会是因为我们意识到这方面的空白,宗旨是在学术和实践之间搭建一座桥梁,为毕业新人类提供平台。协会主页是www.hkpda.net, 也可邮件联系 contact@hkpda.net 。

Sam在演讲完后播放了其团队承担的香港西九龙地铁站项目介绍视频,数字设计技术在该项目中被普遍应用于天顶和大型礅柱的模型制作。

Sam在演讲完后播放了其团队承担的香港西九龙地铁站项目介绍视频,数字设计技术在该项目中被普遍应用于天顶和大型礅柱的模型制作。

学习参数化设计

主讲人:Dr. Marc Aurel Schnabel

香港中文大学建筑学院的Dr. Marc Aurel Schnabel主要探讨了如何在设计中学习逐渐引入参数化工具,如何在思考和如何呈现设计作品。

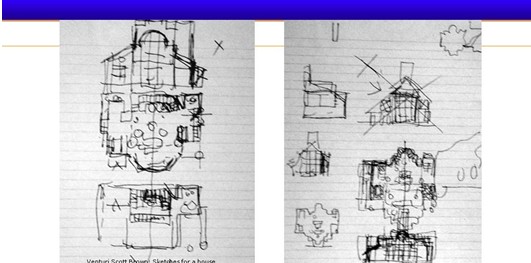

设计不是一个简单的过程,如果暂时没有清晰明了的解决方式,首先要集中精力去找出要解决的问题即“problem framing”,这其实已经是一个设计的思考过程。画草图的过程中也反映了设计的思维过程。

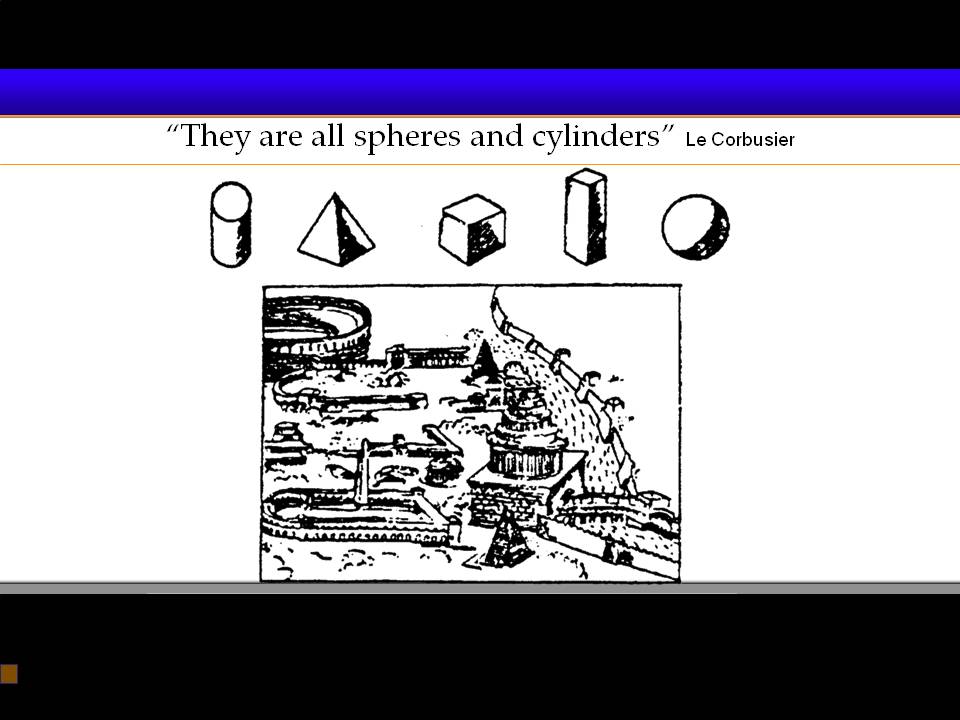

如上图,解构、搭建房子的各步骤已经是一个潜意识的参数化过程。参数化不是一个新的概念。建筑师们设计教堂的时候会参照建筑和人体的比例,这一习惯存在已久。其实这种比例关系,在添加细节的各种过程,就是参数化的深化过程。

参数化设计下,改变一个窗户的设计是一个单项过程,也不会改变建筑的形体结构。设计师工作的现实情况是,设计初期进展缓慢,在deadline前在拼命熬夜完成作品。理想的情况应该是在一开始就设计好各个步骤,逐步、从容地按时完成任务。参数化实际上就是要求在设计一开始就完成逻辑的建设和其他步骤的设计。 在传统的设计方法下,设计师只是按照灵感把作品制作和呈现出来,没得到评定意见前无从知道设计是否能成功地建造起来。而悉尼歌剧院和北京鸟巢的设计之所以能成功,是因为一开始设计师就已经通过3D技术不断综合和完善设计方案。

对于数字化,不同年代和不同背景的人有不同理解, 使用的传播媒介也不一样。 新一代的建筑设计师伴随着数字设备的发展成长起来,市场也出现了越来越高难度的建造要求,这些都促进了参数化工具的使用。

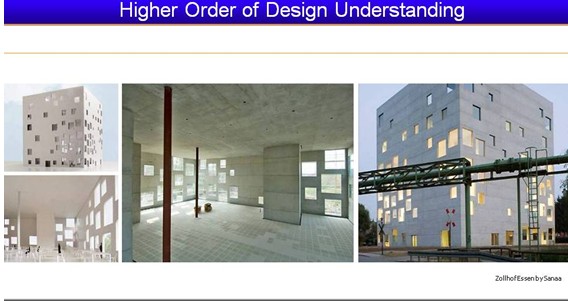

如上图,通过参数化工具,只要设定好开窗比例和最大、最小窗户的参数,电脑可自动生成开窗设计图。

如上图,通过参数化工具,只要设定好开窗比例和最大、最小窗户的参数,电脑可自动生成开窗设计图。

参数化设计思考过程中,通过引入参数和规则来形成形体,可以提前知道设计品是成功还是失败,并且知道原因失败的原因,从而帮助设计师及时进行调适。

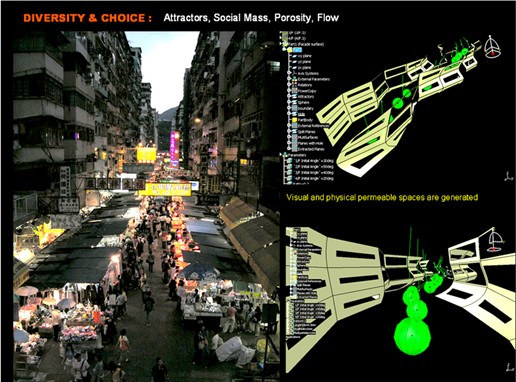

上图通过用参数工具来描述香港旺角街市一角,不仅可以反映出行人行走习惯,还可以了解店铺选向和住户生活方式之间的关系。不同于传统的设计逻辑,在这个设计里,设计师先把街道设计出来,让建筑成为街道的附属品。得到更多的参数后,就可以通过三维打印来看看建筑如何依附着街道来形成。

Q&A讨论时间:

Q:参数化的目的是什么?仅仅是提高设计效率吗?

Sam: 参数化的价值肯定不是限制于提高效率上,目前用这套方法的人,要么设计能力很强,要么什么都做不出来。也许在熟悉这种新手段的开始阶段体会不到太大用处,但如果使用得恰当对于设计的帮助是很大的。

Q: 针对集体共享著作权“community-shared-authorship”,应当如何理解?

Marc:数字化的发展使得人们设计能力得到提高,是一种自下而上的协作过程,而不是传统的按照上级的指示命令机械完成设计任务的自上而下工作模式。举西九龙地铁站项目为例,Sam的老板只是有一个宏观的设想,Sam所领导的团队才是主要负责设计和决定整个制造过程的决策层。

Q: 应当如何平衡How to do 和 What to do? 例如以中国的保障房建设为背景。

Sam: 参数化设计其实是先有设计再有建造过程的各项组织工作,把设计作品具体地模型化展示出来后,有利于后面的组织和建造环节,也有利于避免错误。

宋刚:这个问题实际上同时涉及了社会层面和技术层面。 从建筑师本身的训练过程来讲,作为一个城市建筑师其实面临着很多挑战,如何学习和保有社会责任感及社会理想在现实中难度很大。我们可以常思考到底建筑师是什么,一个成熟社会下的一群成熟建筑师应该具有社会关怀,推动建筑往新的方向发展。我更希望能出现一个更加多样化的社会。 对于一些概念的本质的讨论也是很有推动作用的。

Q:对建筑师来说,现在最主要和迫切的需求在哪些方面?

宋刚:我的演讲一开始就强调了需求。 最迫切最有效的建筑设计常常存在于简单社会现象中,当你看到一个工厂能够正常运作,工人能保住一份工作,就已经是满足了需求。不一定要光谈参数化的应用对社会有什么作用,有时候解决实际的民生问题就已经是一种社会关怀。

与会听众:参数化和社会关怀其实并不矛盾。 日本和瑞士已经领先作出范例。将人造物努力制造得接近自然物,这才应该是我们为什么建造的宗旨。

关于产品和文脉的关系,建筑可以是艺术品也可以是大众社会的日常需要,这两者间也不矛盾,因为社会是多元的。

宋刚:福特汽车流水生产线给我们启示,对于数控我们有一个假设,生产一万件相同的东西等于生产一万个不同的东西,因为在原料的耗费上是相同的。 所以这意味着这个流水线存在着新的定制化的可能性,能够呈现更多的多样化。 但现实中的困难是,我们无法控制成本的耗费,也没有足够的智力因素去控制能耗。 如果有一天我们的行业能更好地整合,更多人参与其中,也许可以实现。

关于建构的话题,是新的数控设备是否代表新的美学? 我建议或许可以做一个研究探讨数字技术发展会有什么结果? 另外,在引入场所这个概念的时候,我会更偏技术派地把场所融入到具体建设工序里面。

Q:那些参数化的建筑似乎都似曾相识,可能是因为人的感受、社会环境等参数是已经形成惯性,从而影响了参数化建筑的表达, 是不是可以这样理解?

Sam: Dr.Marc的介绍里面已经介绍过,社会环境中存在的各种形式其实都可以被引入到参数里面。

Marc:其实千百年来建筑的建造步骤没有变,只是工具不同和工作方式不同了而已,同时我们可以加入的信息也大大增加了。

Sam:这也说明,参数化的idea已经不新,只是以新的说法被提了出来。

岑岩:数字建筑在珠三角的应用的不足可能与广东人不善于表达得文化有关,广东人里出了许多革命先行者,却相对缺少现行者。改革开放三十年,数字化的好处是明显的,我们应该多学习多思考如何更好地利用参数化。

标准化设计与数字化

建筑

主讲人:岑岩

岑岩处长分享了到香港考察调研公屋(保障房)建设项目的心得,详细的调研报告请到设计中心官网下载查看。

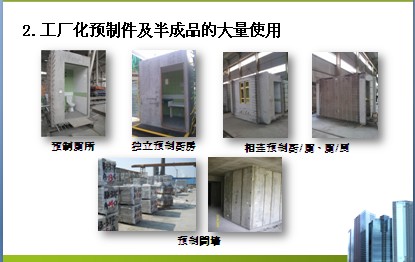

我们在十几年前直到现在都存在一个相同的问题,就是没有一个好的房屋设计平台,这个问题放在保障房这一块更加突出,原因可能是我们长期以来缺乏标准化。 关于深圳的保障房建设,希望实现的目标是形成可变性、互动性、可替换的产品, 实现标准化设计、工厂化生产、装配化施工,确保工期可控、成本可控和质量可控。我这里提几个问题希望能和在场的专家、与会者一起讨论:

- BIM核心建模软件的选用问题,是不是从设计的一开始就应该用BIM软件?选什么软件和什么使用方式效果会更好?

- 能否通过BIM建模解决标准户型的可变性、可替代、可互动等问题?

Q&A综合讨论时间

学生听众:对于文脉的问题,也许大规模的建造就是深圳的文脉。 参数化建筑随着发展,也可以利用每户住户室内装修的层面, 深圳是否有这个市场?

王星晨:首先要把这一参与平台搭建起来,才能进一步开始探讨市场和需求的相关话题。

宋刚:其实我们现在不仅讨论BIM,已经到了CIM-city information modeling 的层次。整个城市也是可以被参数化的。

宋刚:关于选择适合的建模软件,我想谈一下DP (Digital Project),DP的作用除了搜图,还是各个工种的衔接和组织, 是一个比较强大的工具。 从软件的选择来讲,Microstation的问题是使用者的量很小,所以一般倾向于使用Revit。 其次我想重点讲讲工厂化加工那一块。 住宅的标准化建造有两个主要问题:1. 如果开了模,做一件、十件一万件,成本是以几何形式下降的,产品技术一定要大,从保障房来说可以以此类推,但是从中国主要的建筑发展情况来讲,则不一定是很适合的选择;2.参数化确实很好,但建筑还是一件很特殊的产品,还需要考虑产品的结构化问题。 不同的东西如果能够被有效合理地整合,作用会更大。 如果把不同部件交由不同的生产商制作,必然存在兼容和使用的整合性的问题。如果能够由有统一标准的生产商来做,效果会更好。

SAM: 在操作过程中是可以实现把parametric 的数据资源变成Excel 数据,但是在转换的过程存在一定难度。尽管技术已经有,但首先需要培养一个建筑师,成本较贵。

讨论结束后,设计中心介绍“一•百•万”保障性住房设计竞赛的背景、宗旨和报名程序,详情请浏览设计中心官网。

相关媒体报导:

中国建设报文章 ---- ”畅想数字化“(记者 付灿华 深圳报道)

上帝说,要有光,于是便有了光。建筑师说,要有扇窗,在电脑软件中噼里啪啦输入几个数字,于是便有了窗——这便是数字化技术在建筑设计领域里的应用。

事实上,数字化给建筑设计带来的影响远非如此,尤其是伴随技术的深化,更带来了许多新材料、新技术的创新发展,在业界卷起巨浪的同时,也引发许多新思考。在参数化设计、BIM(Building Information Modeling建筑信息模型)等概念越来越多地为建筑师们所关注的今天,数字化到底能做些什么、争议何在、前景如何,仍待探讨。

10月28日,由深圳市城市设计促进中心与深圳市人居环境委员会共同举办的“叽喳酷茶”专业沙龙活动上,来自广深港三地的新锐建筑师们,围绕数字建筑议题,展开了热烈讨论。

有关中国制造的三个故事

某国际知名建筑专业杂志近期的封面讲述了中国工厂生产高科技建筑构件的故事。作为数字化设计极佳案例的广州歌剧院,其某厅的人造石构件所经历的三维建模、实物模具、工厂加工等工艺,颠覆了传统建筑施工过程,完美地实现了建筑构想。但整个加工过程,却是由外国建筑师在中国工厂教授给中国建筑师的。

与此同时,在美国加州有一个由许多钢球排列组成的漂亮雕塑,如果在美国工厂生产,仅是数十种不同大小的钢球模具开模费用便十分昂贵,那么,这些钢球从何而来呢?答案是——在中国汕头的一个简陋“作坊”里手工制作而成,速度快且价格低廉。

另一则故事是,在深圳机场项目中落选的某方案,被认为涉及的硬性混凝土技术无法在中国实现,但事实上,在建筑试验场迪拜,正有一座同类建筑夺人眼球,而其异形模板正是由北京的一家模具厂制作完成。

沙龙开篇,华南理工建筑学院教师、竖梁社建筑师事务所主持建筑师宋刚便讲述了上述故事,并试图得出结论:实力强大的制造业正向建筑设计渗透。

事实上,目前数字化技术所应用于的那些先锋、新锐建筑,总是有赖于新材料、新技术的应用,建筑师的创新性构想才有了建造落地的可能。正因如此,业界对数字化的关注也开始由单纯设计层面深入到如何用数字设备进行实施、构件加工及实际建造的层面,于是,与制造业的跨界联合也变得更为密切与频繁。

“数字化的背后其实是产业的整合”,宋刚表示,“中国是制造业大国,被国外设计师所大量应用的资源却被我们忽视,尤其是在制造业发达的珠三角地区,大规模数字化生产的空间更为广阔。”为此,其所在的华南理工大学建筑学院已经致力于相关教学与实践,并进行了大量工厂调研,与东莞某制造企业的战略合作也提上日程,“这也将为制造业产业转型提供契机。”

“我国制造业水平远远高于建筑业水平,大量数字化制造资源早已达到世界先进水平,如能有效与建筑业相结合,将大大提高我国建筑业发展水平,意义深远。” 深圳市人居环境委员会人居建设发展处副处长岑岩表示。

数字化异想

“小时候老师布置写作文,要求不能超过800字,否则要扣分,于是每次都边写边算。后来的作业变成了1000字、3000字、5000字甚至更多,但这时数字数反而变得容易起来,一秒钟即可完成,这得益于电脑里的‘字数统计’工具。”凯达环球有限公司参数化设计主管、香港参数化设计学会联合创始人左颂文表示,一个建筑有数百万甚至数千万个节点,如果没有数字化工具,根本无从计算,而对单元的复制、组合、变形也将因为数字化变得更加便捷,“你可以在30秒内画出100级台阶,即使它们出现问题也可以瞬间修改,不像以前改图改到疲累不堪。”

在带来高效率革命的同时,数字化也使建筑师的设计能力得到提高。

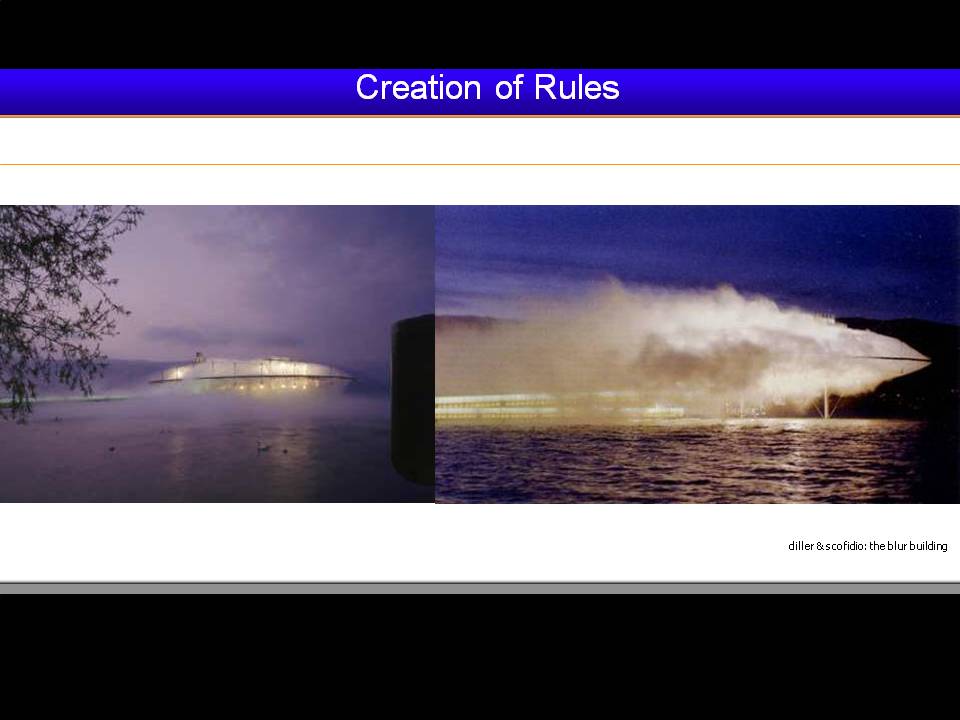

香港中文大学教授Marc Aurel Schnabel介绍了更多的“用武之地”:通过设定开窗比例、边界尺寸,电脑可以自动生成开窗设计;瑞士的一个建筑,喷出的水汽可以形成一朵云;将一段音乐在五线谱显示的点线变化设定为参数,可以形成某种空间模式……

这种参数化设计通过引入参数和规则来形成形体,带来了更多的设计可能,并且提供了最为理想的设计状态——充分预知各种现实情况,提前知晓成功或失败的原因,并及时调整,从而使各种奇思妙想趋于理性,并最终成为建筑现实。“悉尼歌剧院与北京鸟巢之所以能被设计建成,便是因为设计师的各种想法在一开始便通过3D技术表现出来,不断调整,最终确保‘所见即所得’”。

数字化还将改变设计本身。Marc介绍,他们设定出一些节点,通过对香港旺角街市店铺的朝向、住户的反应、路人行走的习惯,甚至招牌的排列等采集数据,建立起模型,得到一系列参数。在这些参数的帮助下,他们先设计出了一条街道,而后据此设计出街道两边的建筑,以便更好地形成商业气息,这种逆向设计思维改变了传统设计程式。

此外,数字化还可能对建筑的形成过程带来深刻变革。例如,“BIM通过建立一个数字模型来整合建筑全生命周期内的全过程,在开始阶段便将设计、建造、管理等各环节可能遇到的问题提前暴露,有利于各环节的组织配合,确保建筑更为科学可靠。”岑岩所展示的香港某公屋模拟施工过程,便充分体现这种可预见性与可控性。

有鉴于此,数字化在国外已经如火如荼,左颂文也介绍,在我国香港地区,一些学校已经开设了专门的课程,一些建筑师们还发起成立了香港参数化设计学会(HKPDA),以推动数字化的发展。

背后的争议

而在国内,尽管对数字化的关注越来越多,但对于大量处在创作一线的建筑师而言,较为前沿的参数化非线性设计、BIM等仍是陌生的概念,不过,数字化“大势所趋”的观点也得到许多人的认同。

事实上,数字化所应用的建筑每每夺人眼球,如银河SOHO、广州歌剧院、上海中心、凤凰卫视北京传媒中心等,借由数字化手段,这些奇光异彩的建筑得以面世,但也引发争议。

数字化带来的不仅是技术手段的革新,也不仅是效率的简单提高,还有非传统的创作方法和思维方式,延伸了人类思维,给建筑创作带来了多种潜在的可能性,并确保这些可能性趋于科学合理。与此同时,一方面,对数字化的依赖是否将构成另一种制约,成为目前对数字化争议的焦点之一,另一方面,数字化是否将沦为设计师追求新、奇、特的手段,陷入虚无的境地,也成为担忧。

面对这些问题,Marc表示,“其实数字化只是工具的不同和工作方式的不同,并且可以加入的信息大大增加了。”他举例道,参数化其实在人们搭建房屋、教堂等建筑时便存在已久,设计搭建的每一个步骤、其中寻求解决问题的办法的过程,正是潜意识的参数化过程,而添加建筑比例关系、通风日照等各种细节的过程,就是参数化的深化过程。

宋刚则表示,从建筑师本身的训练过程而言,数字化作为一种技术手法与思维方式,需要被学习与被掌握,“一个成熟的社会下应该有一群成熟的建筑师推动建筑往新的方向发展”。

一位旅英建筑师也向记者表达了类似的理念:数字化并非多么玄妙的东西,手段本身没有问题,是帮助还是约束,取决于建筑师如何利用。

事实上,在我国,技术的发展与革新从来都不是问题,在畅想数字化的今天,如何理解其背后蕴含的逻辑与思维意义,形成正确的态度,或是数字化面临的最大挑战。