可负担住宅:设计×公共政策

2020-06-20

线上

18263 人阅读

摘要:

随着全球城市化和工业化发展,人口大量涌入城市,而大、中型城市由于其高昂的房价,普遍面临着住房短缺的问题。可负担住宅作为人居权利的政策核心,一直是城市发展中的重要议题。

2020年6月20日,第148期酷茶会——可负担住宅:设计×公共政策在腾讯会议举行。四位嘉宾针对上海、香港、深圳等地的可负担住宅案例,深入探讨了构建社区精神、私密性与公共性并存、实现多元价值等理念如何通过作品得以呈现,以及通过设计与公共政策的创新改善可负担住宅现状的可行性。本文内容根据速记资料整理。

活动回顾

张佳晶:聊宅

聊宅志异

2002年房地产比较火热的时候,我们公司有一些住宅设计项目,有很多理念和概念我们觉得值得研究一下,于是就做了一个house chatting系列。2007年以后,这个系列就演变成了我们对社会住宅萌芽的一个非常自发性的研究,2012年我们改了中文名字叫“聊宅志异”。非常幸运的是受到一些部门关注之后,我们的研究全部被设计兑现了。

龙南佳苑公租房

2012年我们接到了龙南佳苑公租房项目,这个项目我称它为“独奏”。

在上海当时的情况下,保障房是一个非常模糊的概念,包含着经济适用房、公共租赁房、廉租房、安置房和人才公寓……有的可租有的可售的,非常不一样。我们更多的是针对租赁住宅。

当时一些专业的政府官员看到我们的研究系列,他们觉得是一个能改变城市居住设计的机会,就给了我们一个公共租赁房作为一个突破口,希望可以起到实验或引导的作用。可以说,这个项目真正的创新动力基本来自于政府。

龙南佳苑的总图是一气呵成的,拿到图之后一天就完成了。这种类型只有35-60平米的建筑面积,它对围合和东西向是不反感的。在东西两侧和北侧都有住宅的日照干扰情况下,2.2的容积率在上海的传统做法应该是18层高层。但是上海在那一年出了公租房导则,为了支持创新,把公租房产品分为两类:成套单人型住宅、成套单人型宿舍。成套单人型住宅的日照规范可以只过90%的户数,成套单人型宿舍50%。在上海的规范里面,多层算间距,高层算日照,只要考虑间距就变得非常简单。

我们采用北面为四栋相对的七层U型半围合多层廊式住宅以回避复杂的日照计算,南面采用逐级变化的三栋高层住宅,可以看到黄浦江江景。

5号楼:独奏中的即兴

5号楼是一个SI(Skeleton Infill))住宅。它的原理是是一个7.6米高的框架,内嵌钢结构2.8米+2.0米+2.8米的两个错跃层小户型的结构住宅。跃层和错层,让年轻人住在小户型里,更有趣,住得也更有尊严。

开发商觉得这么别扭的房子不可能很好租的。但是这栋楼是最先被租掉的,所以当时我觉得这是对创新极大的鼓励。

4号楼我们设置了6到8层的廊式住宅。不通过电梯厅,仅通过室外的连廊和楼梯就能到达至少上下三层,使得聚集的概率大大降低。尤其当灾难发生的时候,这种设计是极其明智的。

龙南佳苑有很多缺点:走廊漏雨、厕所漏水......但是它就是一套空房都没有。因为它35平米带来的平效值和居民对空间的利用是远超其他户型的。所以建筑师的创新和市场它并不矛盾。

龙南佳苑也显得特别的孤单,虽然上海优秀的建筑师和开发商都很多,但是优秀又有社会意义的住宅几乎没有。龙南佳苑作为在黄浦江边上这种孤独的案例,也是起到了一点引导的作用,我们的城市需要有多样化。

临港双限房

双限房是政府投入开发并销售的限房价、限交易的普通商品房,与公租房之间的区别就是双限房可销售。

这个项目是由于是由万科来代建的,所以我们称之为“协奏”。万科的项目管理制和我们这种“搅局”的方式结合在一块,产生了一个非常奇妙的协作。

这个项目非常大,这个项目地上地下一共26万平米。当一个住宅区过大的时候,它不应该是单一产品的重复,可以有廊式、单元式、叠拼、塔式等的类型学组合,才符合城市理念。

项目容积率为1.88,我们就做了一个中央绿化。我想法是不同的住户人群可以享受一些公共的空间,同时用路网分割不同的组团,虽然不是开放式社区,但它具有开放式社区的肌理。

该项目也有廊式住宅。临港地区有一些三四口之家,还有一些老人,他们需要一些相对比较好的住宅。我们就做了一个叠拼别墅,有一个空中类地面的连廊,孩子们可以在上面跑来跑去。

《建筑学报》2020年第5期的封面,就是这个项目。我们这么多年的努力,建筑圈特别鄙视的集合住宅项目,第一次登上核心期刊的封面。

今天跟大家分享这两个案例,我们目标是在“独奏”中影响到政府的眼光,在“协奏”中影响到开发商和目标客群,以此达到住宅的多样化。

(配图来源:上海高目建筑设计事务所)

阮文韬:「说好的幸福」:租赁市场的兴起

租赁市场研究

今天本来想讲一些很有温度的事情,但我纠结了很久,反而想从另外一个角度来探讨一个非常商业的问题。在这个时代很多年轻人都面临居住的问题,假如用他们的意见来推动他们想要的空间会怎样呢?

有一位知名地产商找到我们来帮他们做租赁公寓的研发。我们用了两个月时间在内地采访了1000个人,做了14个人的深访,做了实例的探究,了解人们对租赁市场的一些看法。

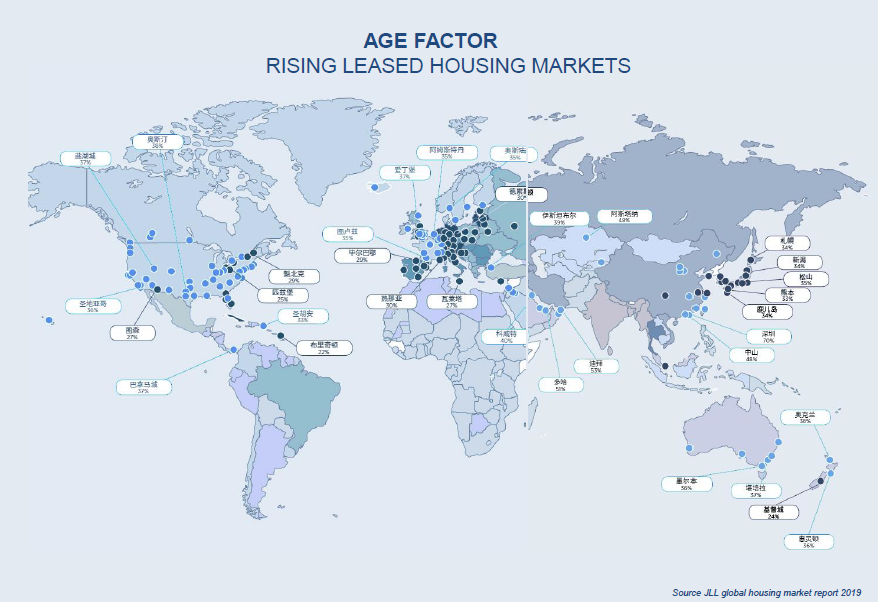

有一些城市,比如中山、爱丁堡、杜邦、墨尔本等都比较年轻,深圳也是, 70%的人口在35岁以下。我觉得这个数据是非常有趣的,这意味着我们在这些城市里建设的房子是给80后、90后、00后住的,不能沿用以前那个套路。

2019年之后,全球范围来说,买卖的市场越来越弱,租赁市场越来越高。在美国、加拿大、新加坡,很多城市投资在租赁市场的比例其实是越来越高了。而租赁市场在内地还是处于萌芽状态。

我找了一些最火的租赁公寓,发觉它们都有很多比较明显的特点,比如注重品牌和体验。我也研究了它们的房间数量、配比、颜色、内部装修、面积、景观等。我们还设计了一个小游戏:如果可以选择自己居住的星球,你会pick什么?我们得到了很多数据,包括他们对设备的要求、是否接受垃圾分类、对社区配套的看法等。我们再把产品调控到为了客户来设计,让他们来指导我们的空间、服务、和品牌。

“乌托邦”

我们在香港启德、旺角、西环三个地方买了三栋老楼并加以改造。同时我找了三个人,分别代表了三种住房需求,设计上采用了三种不同的策略。

第一位是我的伙计Ellen,她想回香港工作,男朋友在荷兰。她很矛盾,如果男朋友会过来,她现在就要租一个很大的空间,租金很高。如果租小点,男朋友来的时候又存在搬家成本。怎么办呢?所以她也许需要一个提供家具,可以随住随走的地方。

第二位是我另外一个伙计Calvin,他比较年轻,跟母亲的关系不好,想搬出来住。他又想着跟室友一起,也许又有很多矛盾,所以怎么办呢?

第三位就是我自己。我可以一个人过很酷的生活,也可以在一个很大的空间与家人共住,我的选择是怎么样的?

所以我觉得在香港,设计房子本质上是解决问题。我们设计了很多共享空间,也希望他们能够跟社区有关联。我相信他们在里面住,是觉得自己活在一个乌托邦里,是一种生活态度的选择。

是否提供懒人沙发、住户需要哪些插头、需要多少储藏空间......我们注意很多小的事情。

我现在有很多机会做评委,我发觉在香港做设计是从小到大,内地建筑师很多时候是从大到小,这个也是很有趣的。

那么为什么我们也要做那么多社会项目呢?我要返回我2013年做的一个项目,那个时候我处于一种低谷状态。但是我做了一些事情,给了自己一种精神上的慰藉。

光房:给受家庭暴力伤害的单亲妈妈的家

光房运动由本地一家非营利地产机构发起,项目给11户受家暴伤害的单亲妈妈家庭提供了6个居住单位。我坚持用其中一个单位来建共享空间,因为精神上面的联系非常重要,他们可以在这里交流心得、痛苦或者是喜悦,也交流哪些街区买菜比较便宜等信息。

这套房的装修一半是我自己捐的。我不想这个地方做的不伦不类,宁愿用好一点的材料。很多木工都是我们公司员工亲自完成的。

最后我想说的就是,商业性和社会性不应该是矛盾的,他们应该是融合的。我们要通过研究告诉业主,这个世界是如何运作。我们也需要去了解、去聆听我们的用户,而不是高高在上地说:“你要听我的。”

(配图来源:Groundwork元新建城)

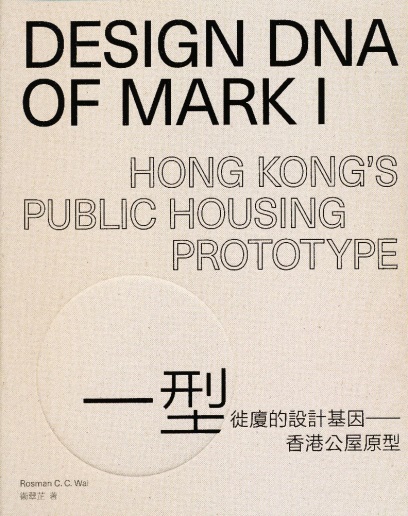

卫翠芷:香港公营房屋的「筑」迹

今天跟大家分享一下香港公屋的缘起和后续的演化。

香港目前大概有180多条屋邨,大的可以容纳3万多人,小的不到1000人。公屋房间数量约83万套,租住人口约200万。如果包含出售单位,那么就有接近45%的人居住在公屋里。我们居住的人数大概是2.8人/户,人均面积13.3平方米。

公屋发展的缘起

为什么香港有公共房屋?这要从香港的历史说起。香港在1842年成为英国的殖民地时,还是一个不毛的荒野之地。当时的人口不到6000,但是因为太平天国、辛亥革命、内战等因素,从大陆来了很多新移民。当时华人居住的地方叫太平山区,相当于今天的上环。我们叫唐楼,跟广州的骑楼比较相似的。

后来逐渐出现了人口拥挤的问题。到了1930年,经济大萧条,负担能力也是个问题,很多唐楼每一层都分隔成很多的小房间出租,每个房间都是一个家庭,而且基本没有厕所。

二战以后的情况更不堪。除了住屋的问题,还有战后经济发展,玩具、假发、塑料、钟表等轻工业都是在居住环境里进行,可想而知是非常危险的。当时住宅里面没有水龙头,只能去街上的公用水龙头打水。

于是当时的政府就鼓励宗教和志愿团体兴建一些平房,廉租给老百姓。另外,又鼓励公务员联合起来,自己建造房屋,就有了公务员建筑合作计划。1953年,石硖尾大火,5.3万人一夜之间无家可归。政府开始认真地面对香港房屋的问题,第一次建造房屋给香港的居民。

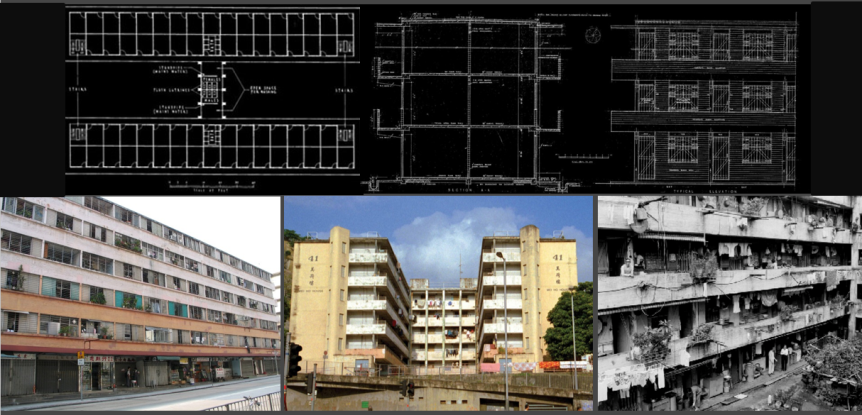

第一型徙置大厦

第一型徙置大厦呈“工”字形,中间是公用设施(如厕所、浴室),但是只有一边一个水龙头。四边是楼梯,房屋门前有连廊,房间背靠背。这个设计是糅合了当时英国劳动阶层住屋和香港的唐楼。

每个房间大约11平米,要住五个人。门外的走廊不仅是小孩玩耍的地方,同时也能做饭、晾衣服......所以以前的住宅邻里关系非常好。大厦的屋顶更成为著名的天台小学。

当时的轻工业也可以使用地下的空间,这也是菜市场、超级市场的前身。

1985年,最后一座第一型大厦翠屏邨拆除重建,完成了它的历史使命。

从第二型徙置大厦到现在的公共房屋设计

到六十年代初开始有了第二型徙置大厦,最重要的是引入了自来水,户型也更多,开始有电梯,从七层变成十六层。到了第五型开始有单独的厨卫。

以前的香港就是一个临时落脚的地方。但是到了六十年代,香港人开始想到,家乡回不去了,只能呆在香港。社区的概念就是从那个时候开始有的。

1968年,香港南区的华富邨就是第一个利用英国的新市政概念建造成的,跟着的每一个社区里都使用这概念,设有配套的市场、公共服务、学校、交通、停车场等。这种做法也影响了国内很多的建设,以及东南亚很多国家的建设理念。

在1973年推出的十年建屋计划,包括市区重建及新市镇发展,公屋设计便从徙置大厦到双塔式,长型,I-字型,H-字型, Y-字型等等。八九十年代,政府又面临另外一个困局:劳工不够。所以那个时候就大力发展装配式建筑。到2000年,公屋建造已经比较稳定了,但是当时的居民就觉得千楼一面。所以政府采用了因地制宜的设计。

“居有其屋计划”

“居有其屋计划”始于1978年,有一些本来租住在公屋的人,逐步可以负担自己购买房屋,所以政府也配合当时居民的需求出售单位,也就有了不同的设计。

公共房屋如何应付香港高密度人口

要应付高人口密度,增加土地的可利用性,户型面积小,用高层及超高层建筑,和楼宇间高密度的布局是需要的,更重要的是能达到宜居及可持续发展。小户型的设计,从家具摆放开始设计每个单元。虽然是小户型,但都有通用设计,同时适用于残疾人士、老年人等。虽然户型最小是14或者17平米,但是轮椅在里面都可以通过。

另外就是在环境可持续发展方面,每个设计都结合了小区的微气候研究,而且都做了抗台风估算。超高层结构设计可以保用一百年。每个小区都配有消防走火通道、保安服务、压缩垃圾收集系统、双水箱等。此外还有大约30%面积的绿化,每一个住户都应有一平米的绿化空间。从华富邨开始,所有的屋邨都设有有盖连廊,连接从住宅到商场或到交通枢纽等。

政府还做了公众参与,在开始的时候就要那些准居民都加入进来,看他们有哪些诉求,政府尽量在设计里面配合。每个项目在兴建的不同阶段有60到70次公共参与活动,包括落成以后他们感到有什么不满的都可以反馈给政府。

(配图来源:除特别注明外,其余都来自于讲者)

黄伟文:深圳居住还能可负担吗?

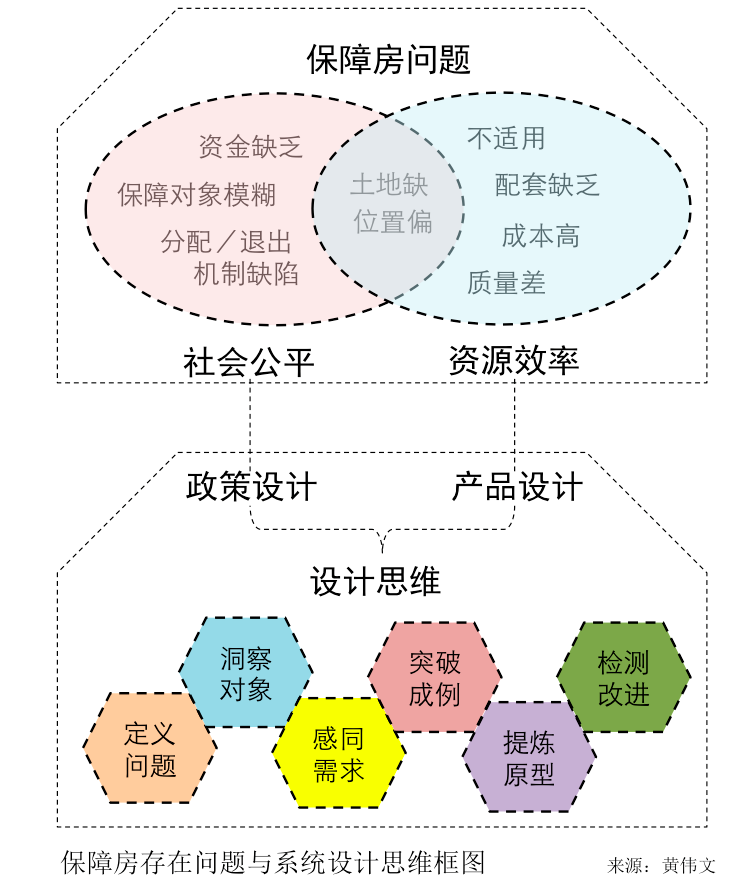

2011年,我在城市设计促进中心,受规土委委托开展了保障房研究。研究首先是针对保障房存在的问题,然后提出引进设计思维来解决问题。

保障房存在的诸多问题归结起来是资源效率和公平使用两类,涉及空间设计与政策设计,都可以应用设计思维来改进。

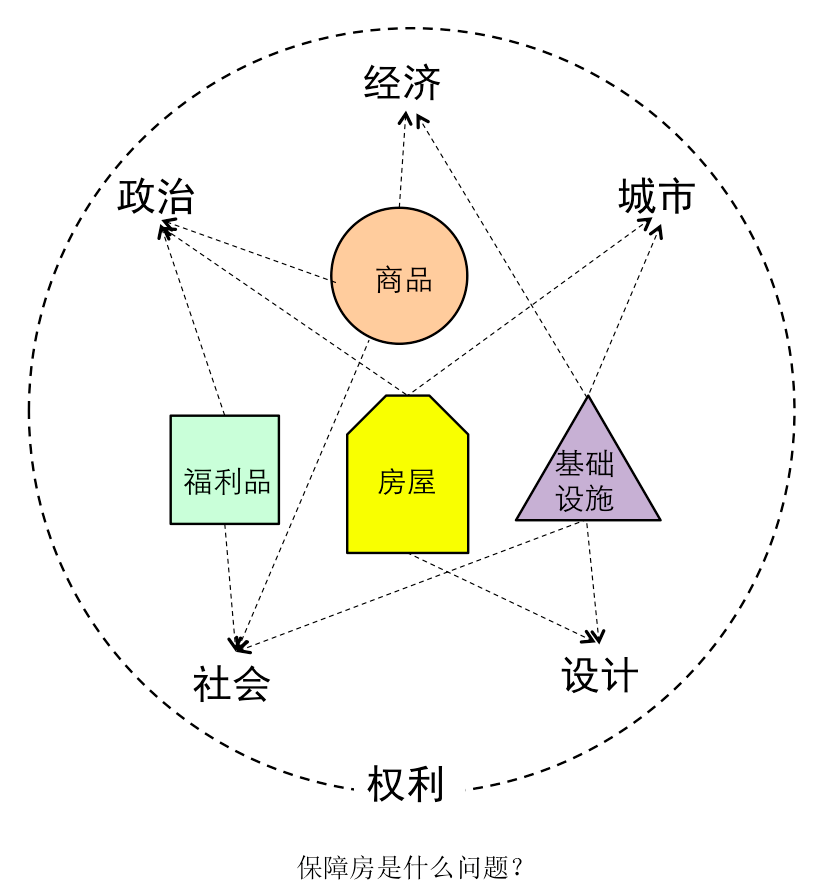

首先是怎么看保障房的概念属性。它首先是房屋,也是一种福利品,同时还是商品,要拓展的认知是可负担居住是一种城市健康必备的基础设施......我觉得最彻底解决问题的认知是:保障房是一种权利,市民居民可以获得尊严居住的权利。

首先是怎么看保障房的概念属性。它首先是房屋,也是一种福利品,同时还是商品,要拓展的认知是可负担居住是一种城市健康必备的基础设施......我觉得最彻底解决问题的认知是:保障房是一种权利,市民居民可以获得尊严居住的权利。

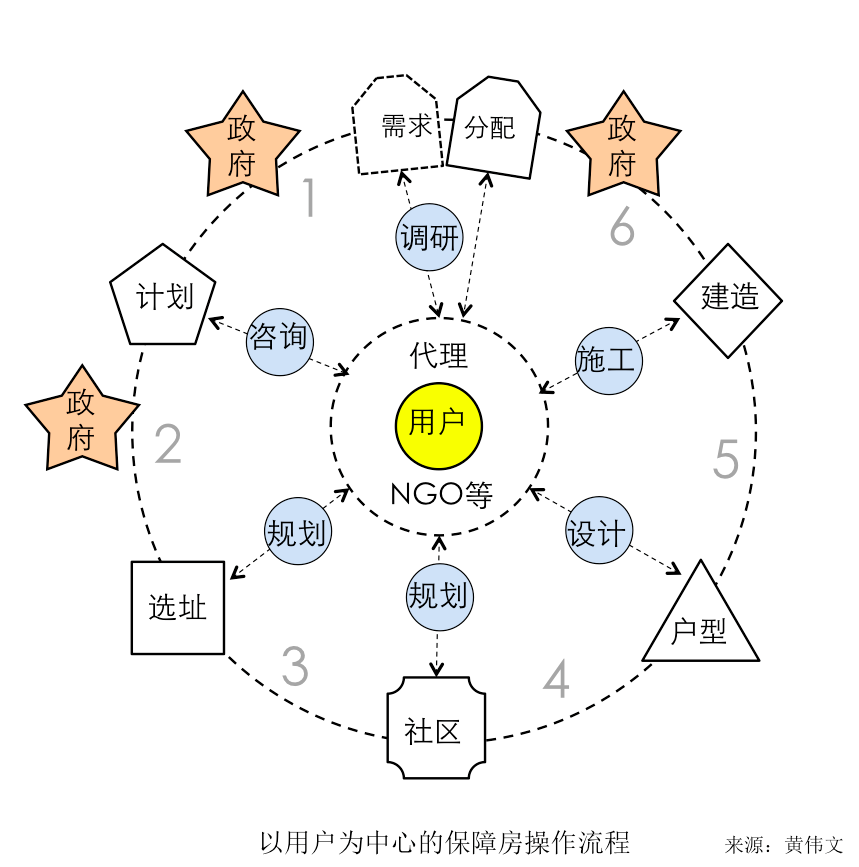

我们现在保障房的操作,是政府去整理需求、做计划、做选址、做规划、设计、施工建造,然后才分配。最后出现的用户肯定会有很多问题、抱怨和不满意,但其实已经晚了。所以首先保障房每个阶段都应该有公众参与,并且进一步发展出以用户而不是以政府为中心的保障房建设流程机制。

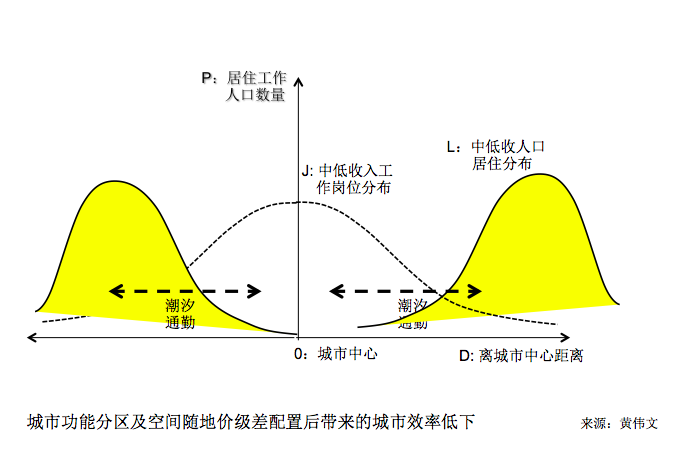

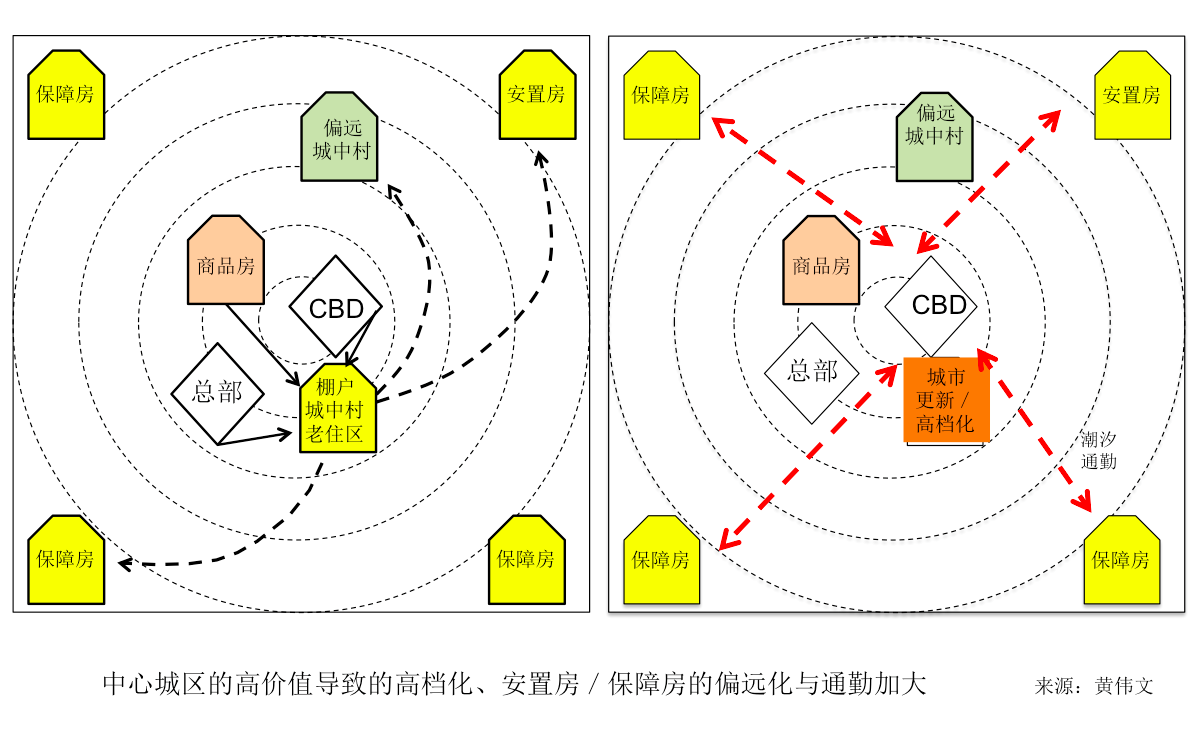

保障房应该放哪儿?现有的做法往往是把保障房放到偏远的地方,因为城市中心的土地很贵。但受保障的人群也要工作,城市中心有更多的工作机会,住户长距离通勤生活成本高,城市公共交通的挑战也大,加剧了城市的交通拥堵和运行成本。

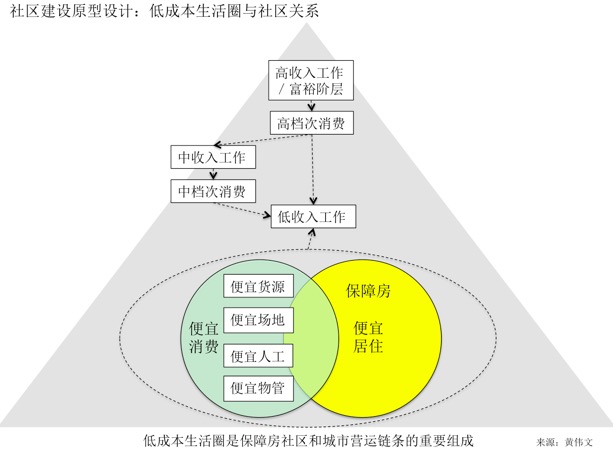

保障房社区应该怎么建?为了追求批量建设,深圳的保障房社区大部分是偏远且巨大的。除了交通,它还可能导致别的社会问题。香港天水围就是一个教训。如果低收入人群集中在一个很大的地区,那个地区又很难有工作机会,就很难形成多元社区,很容易影响社会健康发展。所以香港人称天水围社区是悲情社会。

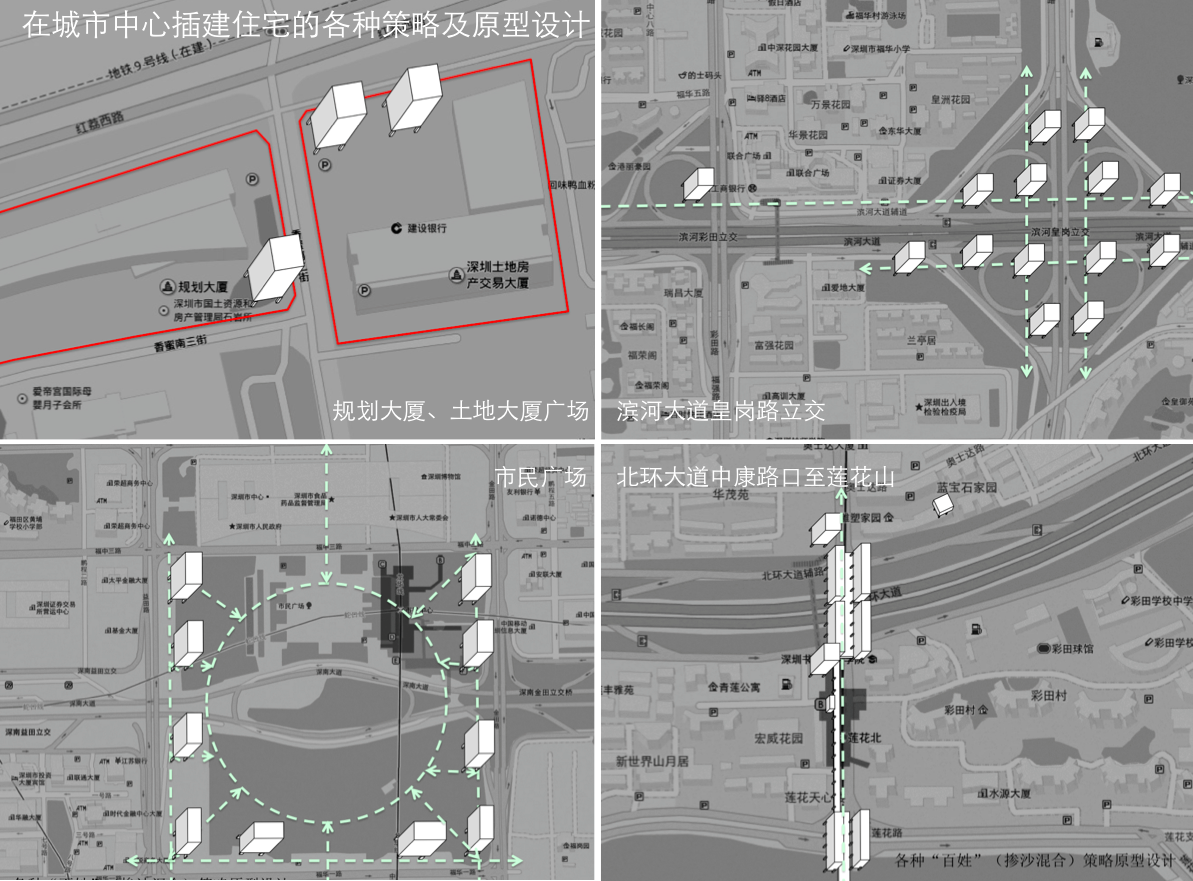

很多人会讲城市中心是不是没地建保障房呢?我觉得即使大块的地没有也是可以建的。像城中村的村民10×10,100平米就可以建一栋楼,实际也起到保障房的作用。保障房可以化整为零、见缝插针,利用各种闲置或市政设施用地上空,落地部分占地100平米甚至可以更小。

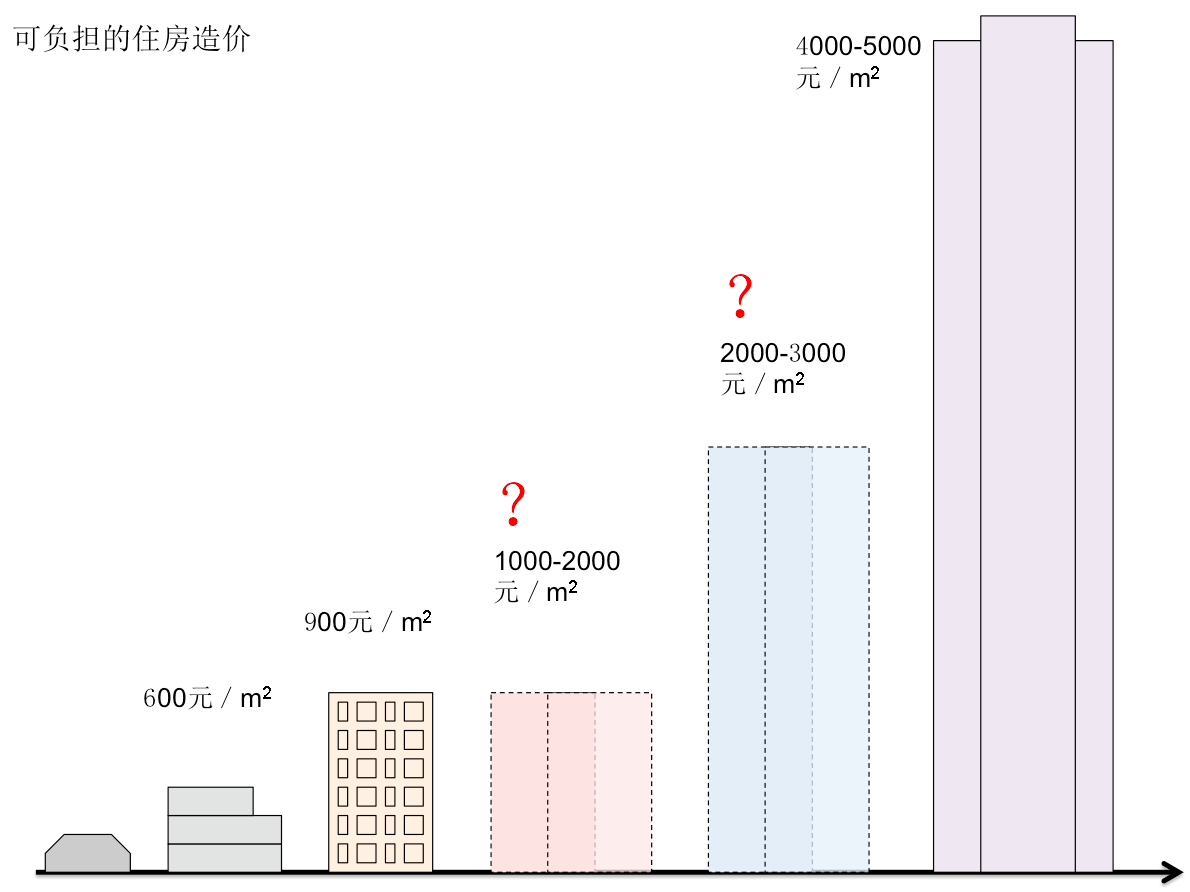

此外保障房能建得多经济也是当下难题,服务商业楼盘的建筑师已经不懂便宜盖房子。深圳村民都是用最经济的方式来建楼,比如六七层小楼造价在1000元/平米以内,发展商的楼盘模式要4000元/平米左右。在村民自建房类型和商业塔楼之间,是不是有很多中间状态可以探索呢?

深圳的居住还能可负担吗?

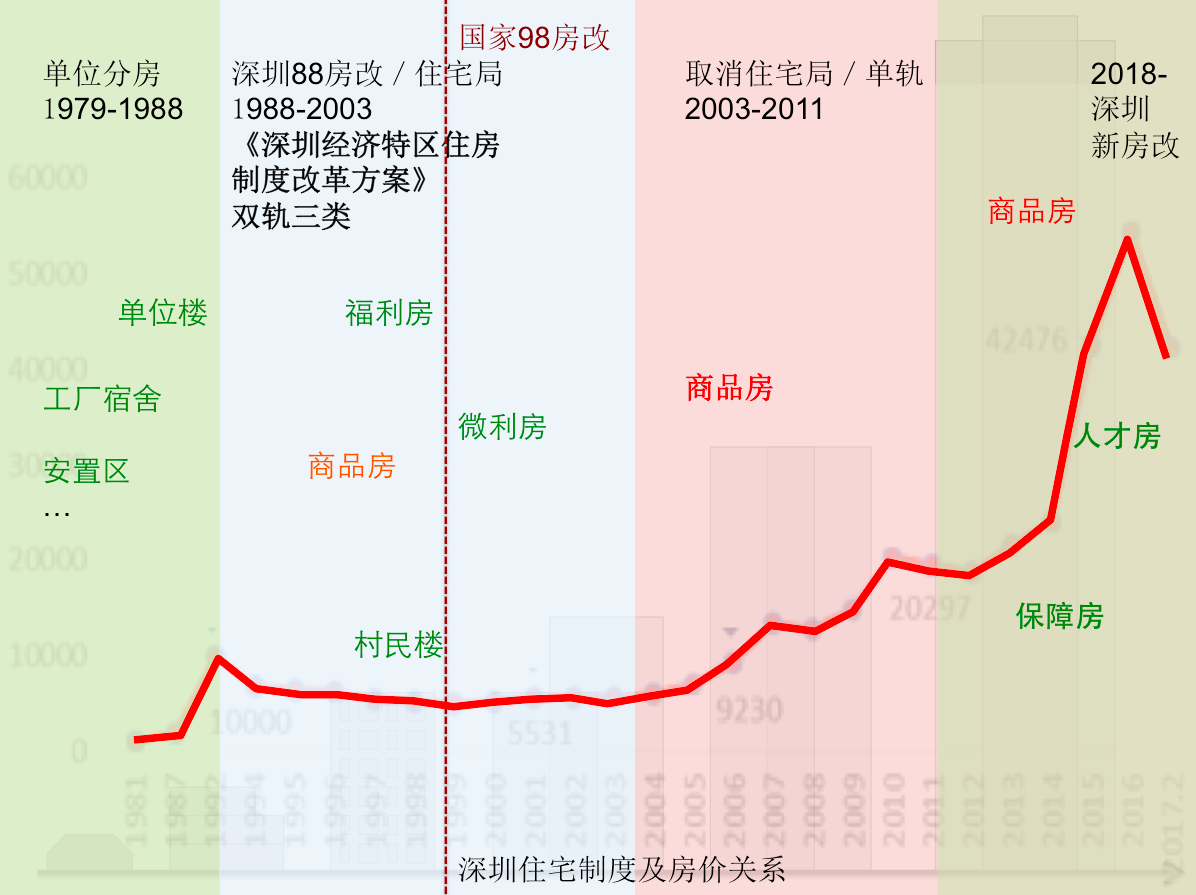

80年代的单位分房由深圳政府投资,由于住房短缺越来越厉害,当时的政府只能另想办法。他们在88年公布了第一版住房改革,取消单位分房,住房分为三类:福利房(主要面对政府工作人员);微利房(面向所有的企业);商品房。

许多大型社区都是由深圳住宅局在2003年之前建成的。从1988年到2003年,这15年是深圳住宅非常稳定的阶段,除了福利房、微利房、商品房,还有城中村供应廉租房,所以当时商品房价格大约为5000-7000元/平米,是现在的1/10。

到2003年因政治原因深圳住宅局解散,深圳不再建福利房和微利房。2004-2005年深圳房价开始涨,国家颁布无数调控政策屡屡失灵,于是到了2011年政府下决心要补课建保障房,也就有了我们的保障房研究。

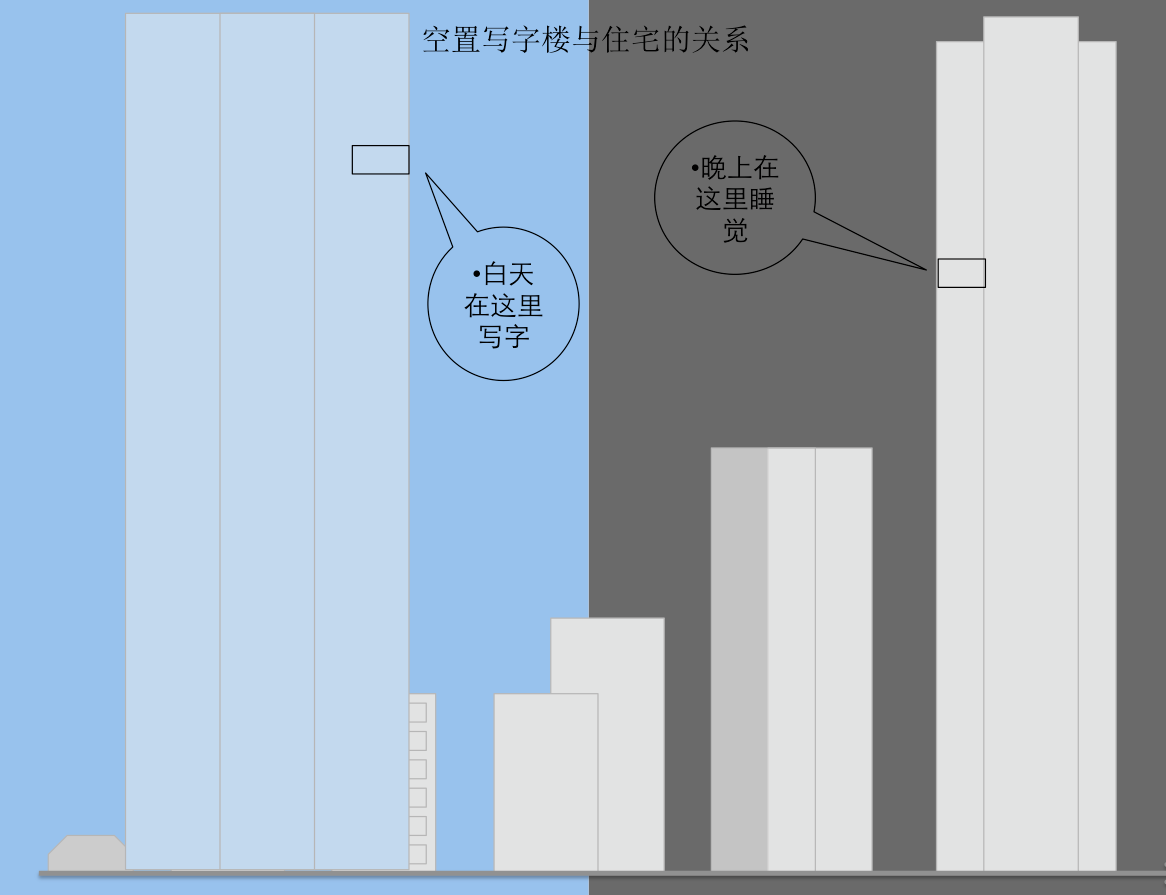

虽然深圳建了大量的保障房,也起到了一定的作用,但和房价、和更多人的需求比还是比较脱节的。很多人宁愿放弃偏远的保障房也要住到城市中心来,城市中心贵,那就只好住小一点的,房中房、合租......解决这个问题其实也可以有另类的探索,比如深圳的办公已经过剩了,即使不空置也是事实上的分时空置,很多写字楼晚上是不写字的,为什么不可以拿来睡觉呢?

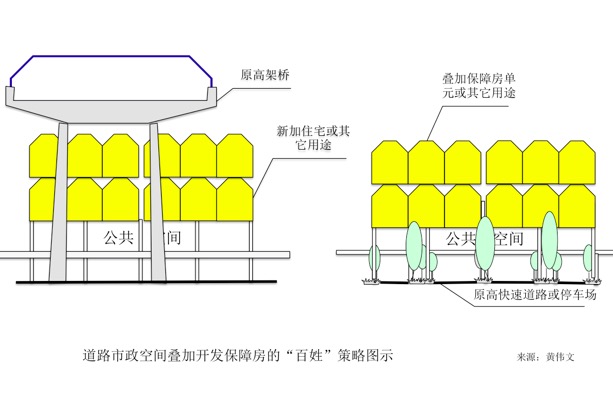

另外一个可能性,没地的情况下可不可以建保障房?当然可以。没地指的是没有住宅用地,但不等于城市里没有土地空间,我们有大量的土地空间是浪费的。像道路、立交桥、绿化带、各种市政设施,在占用少量落脚土地前提下,这些土地空旷的上空可不可以盖部分房子住人?

此外,居住其实是人的权利,如果只靠政府去保障是不够的,如何明确确立居民的居住权利才是关键。这些年的城中村更新影响的大量住户就不说了。前几年万科在城中村做长租公寓,也引发租金的普遍上涨和租户的扫地出门,深圳该如何保障这些住户的权利?五年十年的住户能不能被确定为是这个地区的居民,且有权利参与这个地区的改变?

其实还可以有别的探索,比如深圳有15公里岸线的滨海公园,在一线海景旁边居住只能是少数人享受,普通人能不能在最漂亮的海景旁边睡一个晚上?比如放一些小亭子,白天观景,晚上可以临时切换成一个私人空间,让普通百姓也能够享受最好的地段风景?

所以深圳居住还能不能可负担,我觉得在现有的政策、规划框架下是比较难的。但是如果说深圳要做社会主义示范区、要做创新城市,那就要敢于突破一些规范和政策,把各种智慧集合在一起——就像我这两年在双年展分展场做了一些插建的策划探索,以及更多探索项目那样——这样的话肯定还可以成为一个可负担的宜居城市。

(配图来源:未来+学院 黄伟文)

互动环节

Q:请教Manfred,您刚才谈到了租赁住宅主要目标群体是年轻人,而且您用了很多酷字,这是您的设计理念吗?

阮文韬:我觉得“酷”的问题是可圈可点的。我们现在生活在共享时代,而许多的城市规划、建筑学都停留在physical space(实体空间),没有接触到人的心理。打个比方,90后或者00后,一天花时间最多的地方可能是手机,而70后、80后可能会更多花时间跟他人实质交流。所以我们的设计必须要匹配客户的心理需求,包括对设计的追求和对美学的追求。我们不能仅从规划师建筑师的视角来想问题,必须跳到心理学、行为学、人类学的概念,跟不同领域的人合作。这样看待“酷”的问题,其实是挺严肃的。

Q:香港公屋为什么没有设置阳台?有没有专门针对老年人的公屋?

卫翠芷:最初建造的公屋,从1954年开始一直到70年代中期都是有阳台的,只不过面积不大,主要功能是晾晒。但是住户比较喜欢把窗移到阳台外面,以增加室内空间。所以我们觉得相比阳台,他们更喜欢较大的室内空间,因此80年代后公屋没有再设计阳台。

90年代的时候,我们建了很多老人公寓。2002年以后不再这样建,因为我们发现如果是只是老年人可住,那么运转就不够灵活,普通人可能并不需要。所以后来我们就采用通用设计,每种户型的设计都可以满足不同年纪不同需要的人。但如果是身体比较虚弱的老人,我们社会福利署可以提供安老院。

Q:商品房和保障房是否能够融合,这样会不会不利于居民的融合?

张佳晶:我们需要客观地想这件事情,混合式肯定是正确的,但建筑师和规划师往往容易谈概念不谈数字。其实是怎么混合的概念,是邻居是保障房,隔壁楼是保障房,隔壁小区是保障房,还是隔壁区是保障房?这个区有5%的保障房,还是3%的保障房?这个东西肯定需要自上至下的科学论证。

以上海的经验来说,一般政府要求开发商在拿到的地块里拿出5%到15%的住宅做保障房。我在做评委的时候,都是在帮助开发商把这部分保障房和其他住宅隔离。但其实从政府层面来说,我认为比较合理的是街区混合,它符合上海的社会结构。有保障社区,也有高档社区,他们距离不是很远,但是也不能把他们强行混在一个社区里。所以这个最终还是政府机制问题,而非设计问题。