城市的升格:当深圳成为旅行城市

2018.11.14

21531人阅读

文/袁艾家

原初型旅游城市:不必费心寻找的景点

以前我有一个很粗浅可能也很片面的结论:以北上广深四个“一线城市”来看,适合作为游客去到访的,排名依次应为北京——上海——广州——深圳;但如果从长期生活的舒适度来看,我认为这个排名刚好应该相反(但上海又可能略胜于广州)。

让我做出第一个榜单的理由其实非常简单:北京作为“古都”,其密集分布的文物与古迹资源,最直接地构成了这座城市在当代语境下原初性的旅游资源——这种“占了历史便宜”的积淀,本来就是深圳这一代城市望尘莫及的地方。同样的,上海与广州,也有着深圳羡慕不来的“景点”资源。

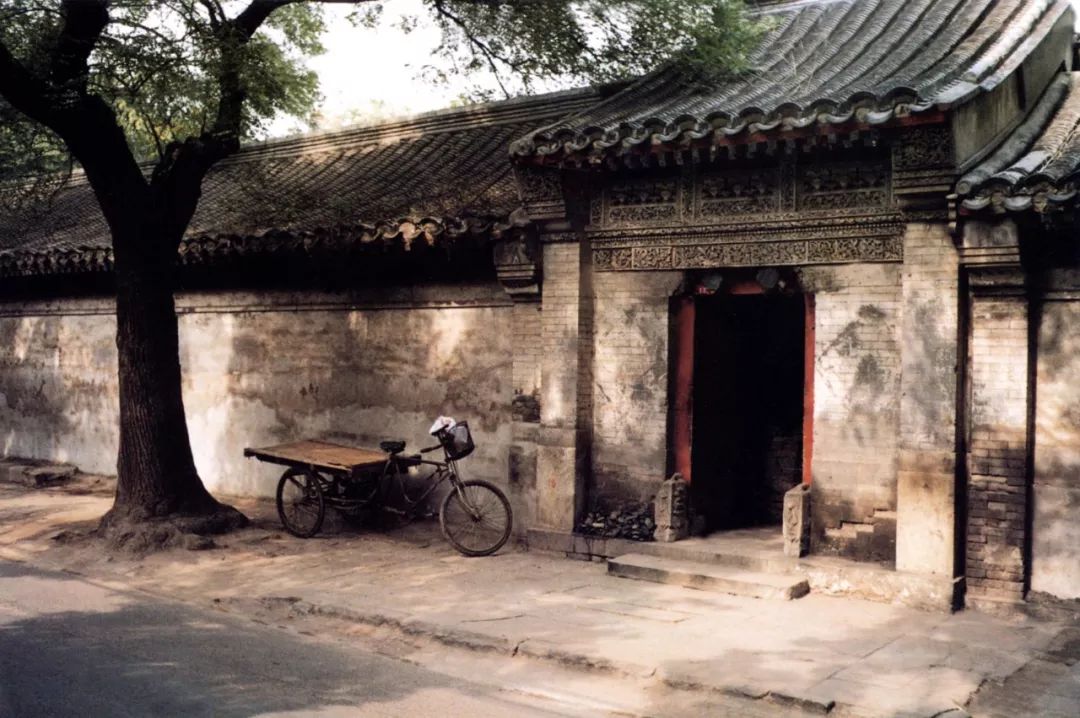

具体到城市空间中的感受——你能在广州的滨江路上忽然经过“大元帅府”,你也能在北京的北二环上忽然眺看到雍和宫的黄瓦红墙。对于一名游客的体验来说,这类城市的胜妙之处就在于,因为它们的空间历史维度是一种如此丰富的叠加态,所以你几乎不用费心寻找景点(当然此说对这些城市广义的现代城区来说也失效了),你本身就能享受到在一个“大景区”中徜徉的感觉——日常漫步即是旅游,我认为是对一座“旅游城市”最高的褒扬。

但当旅游城市进入一种“产业化”的语境,事情会变得复杂起来。深圳旅游业的“化无为有”,恰恰见证了旅游一词的涵义在当代发生的异化。

深圳:主题公园们集成的奇观?

深圳的状态与这些前辈城市对比可谓大相径庭。用一种过分苛刻的话来评价深圳的旅游资源(如果我们使用上述标准来看待旅游资源的话),原本应该只有“荒芜”一词可以概括。毕竟,纵使深南大道如何地繁花似锦、绿树成荫,似乎也没有游客会为了一睹深南大道那种当代城市风貌的富丽堂皇,就专程赶来深圳一趟。

这也是很多像我一样生活在深圳的外来者在一段时期内的困惑:亲朋好友想来深圳“旅游”,需要我们规划一个短期行程,结果打开地图一看,“好像都没有什么特别值得看的地方”。

该去世界之窗吗?可我在深圳生活了十一年,却一次也没有走进这个景区的大门——它是如此地勾不起我“看一看”的欲望。但话又说回来,世界之窗所位于的“华侨城旅游度假区”(除此之外还有“锦绣中华”、“民俗村”等等主题公园),恰恰却是深圳这座城市参与到旅游业中的代表作品。公允地说,华侨城这片景点集群,是中国当代旅游工业下最有代表性的“主题公园”模式——官方资料骄傲地宣称它们“开中国人造景观之先河”。其中最早的锦绣中华在1989年开园,据说整个主题公园集群至今仍在接待年均800万人次。

于是我们发现了一个吊诡之处:正当我们认为一个当代的深圳(原本应该)“毫无可观”,它却用华侨城式的主题公园——而这个模式还可以继续复制下去,实打实地制造出庞大的旅游人数。并不能说这个甜头毫不吸引,否则广州与珠海也不会如法炮制出类似长隆系的旅游景点。

我说深圳“荒芜”是有其由来的。作为一个最早纯粹由经济目的驱动而创制出来的“特区”,它的城市体验之单薄是一种可以被理解的阶段性现象——甚至可以这么“揣测”:当深圳这座城市出现在中国版图上时,它甚至没想过自己要吸引什么游客。一个纯粹的经济特区,可能只愿拣选那些能到来为其创造利益的人群。

世界之窗们更像是这种功利化目的的“缩影”:在一个“没有景点”的城市创造景点,这本身就很有一种当代主义的风范。偏巧,当旅游成为一项可以计算人数以及收益的“工业门类”,这个模式竟也反过来构成一种深圳经验,被写进了这座城市的创造史中。

在原本就有着丰富历史资源的北京、上海、广州,“世界之窗们”没有任何存在的意义,但当它们自上世纪九十年代出现在深圳,这座任何行为都注定要用来诠释“当代中国”的实验城市,它们却成为了一种真正的奇观。

我并不喜欢世界之窗这种景点,但我似乎不得不接受它根植在这座城市中的诠释意义。深圳既然能一而再再而三地创造“人造景点”(试想从“第一代华侨城”到后来的“东部华侨城”),那它完全也有可能,创造出更多为游客需要的短期性观感与消费式体验。

什么是旅游城市?

其实上面有些话我说得并不严谨。我是从2007年开始“生活”在深圳的,但我早在2001年就来过一次——那时候我是纯粹的游客身份,好玩的是,我正是在那次进入了世界之窗以及锦绣中华、欢乐谷。带我游览深圳的长辈大概是属意于让我看到一个高速发展的城市,以及由此产生的种种人造奇迹。但在几年后的深圳生活开始,我迅速丧失了再进一次世界之窗的兴趣。

2017年深圳入境游客人数突破了1200万人次,这一数据一举超过了北京上海广州三座城市。而我好奇的是:这一数据在说明深圳旅游景区开发更趋完善、公共交通日益方便、酒店餐饮等相关服务业水平与日俱增之外,还能揭示出什么更多的现象?

需要指出,现代旅游工业最大的“弊端”,它总能非常轻易地割裂开生活在这座城市,以及来这座城市旅游的体验差别——上述1200万人次到底是进入并消费了这座城市,还是与这座城市的在地生活产生关联,数据所能揭示的往往语焉不详。只要旅游工业还是一种数据与效益统计,那世界之窗就不得不说是一个成功的“产品”,它的最大效能是可以在短时间内把足够的人流装进规定的城市空间内,尔后他们流动、消费、发表感受,形成完整的观光产业链。

更多的游客进入城市当然不一定是坏事,游客的体验角度本身也能“修正”一座城市的内涵表达。但当我们享受着旅游业的红利时,也有一种微妙的可能并未为我们所预见。

意大利威尼斯作为闻名遐迩的“水城”,是一个真正世界级的旅游目的地——每年约计2000万的全球游客蜂拥而至,在这里可以瞻仰与感受始于14世纪的城区建筑风貌,还可以“捕获”像威尼斯电影节及双年展这样的顶级盛事体验。作为一个旅游城市以及旅游目的地,威尼斯绝对足以跻身全球最成功的模板行列。

然而自媒体“环行星球”的《威尼斯,游客共和国》一文却为我们讲出了威尼斯的另一面:作为威尼斯旅游资源的核心——“威尼斯老城”,本世纪仍然居于城内的当地人,已经较上世纪下降了不止一半。威尼斯作为旅游名城的吸引力固然不容置疑,但随之而来的是本地居民的“家”大量变成airbnb上出租的民宿,日益扩张的酒店和餐厅既可能是让游客趋之若鹜的“风景”,也可能是挟物价上涨之势赶跑本地居民的帮凶。讽刺的是,威尼斯真正的本地居民正在选择远离作为景区核心的老城,纷纷赶到邻近的大陆地区就业与生活。大陆地区发展出的就业与居住环境,才是维系威尼斯当地人生活的所在。

当我们把旅游仅仅看成一种对资源的开发、观看甚至“占有”,我们最终会发现这将倒逼本地生活的退场。其实类似的争议语境我们早已不陌生,就在深圳的近邻——香港身上,经年累月地发生着“游客”与“居民”的两难问题:在相当一部分游客眼中,香港仅仅是一种“功能性”的存在,它是作为自由港的购物天堂,因此要为到来的游客奉出琳琅满目的商品(以及由此带来的“顾客即是上帝”般的消费体验);哪怕这些情况必然会导致,面向游客的服务业抬升了商铺店租,从而让一些服务本地街坊居民的小店无以为继。不同于威尼斯的是,香港本地人对上述情况的“叫苦连天”(其实本质不过是抱怨与抵触),反倒包装成对不谙苦况的旅客的偏激情绪对立。

在旅游城市的产业想象中,旅客总是非常容易把自身代入一种“恩赐者”的身份,在那样的一幅图谱里,旅游产业的得益被直接等同于一座城市的“繁荣”。这个时候我们再谈论“旅游城市”,其实是在谈论什么?

独特经验:新移民的生活景象

我们可以看到,在一个原初性旅游资源贫乏的城市里创造旅游业,除了依靠人造景点带来“观光”效应,还可以引入、打造一系列的节事活动,为短期寄居的游客提供一种“我所遇见的大事正发生在此地”的猎奇体验。从这方面看,深圳对香港这个前辈的师法,可谓学习到家。尤其是,当香港与威尼斯都走到了旅游业发展与当地城市生活维系产生冲突的“瓶颈期”,深圳目前可见仍有充裕的窗口期,来享受旅游业带来的城市增长红利。

我至今不愿意修改“深圳没有什么好玩的”这一结论——这是我作为一个原教旨式旅游爱好者的旁观者视角,但值得自嘲的是,我这种结论其实在当代旅游业的语境中无足轻重,现代旅游产业这个舞台似乎就是为深圳的种种做法打造的。

而与此同时,我又是一个在这生活了十一年的“深圳居民”,深圳是否好玩、是否有足够多值得到此一游的旅游景区,早已不是什么困扰我的问题。更牵系我的似乎是,我们从来没有参与过兴建世界之窗或欢乐海岸那样的景观,但我作为居民所知道与经历的,是否也值得成为向游客分享的本地经验?

作为一个居民,我会欣喜深圳有蛇口这样的城区。这里并没有什么标志性的“景点”(尽管官方的立场永远是希望创造出这样的景点),但它的街区尺度与风貌,以及容纳其中的街坊小店,其实可以反过来提醒习惯“大开大阖”的深圳,小而美的社区体验是一种值得尊重的存在。对于城市居民而言,华侨城的日常意义也不在于有多少居民在几大主题公园之间流转,相反是作为当时整体规划下的街道与社区,为当下这个城市留存了一种“优美”的范式(这个范式是否有争议另说)。

哦,还有城中村。我希望有志于探索深圳的人都能到城中村去看看,不为打卡任何景点,只需看看这些深圳城市化的“活标本”——是如何生动地保留、呈现乃至演绎了这座城市某一面的生活状态。而这些生活状态,恰恰是使深圳确切地区别于其他城市的经验所在。

我基本相信,当我们不再为着独特性而来,一次前往异地的旅游将没有任何意义——而建立在这之上的“旅游城市”,也就没有真正值得称道的地方。反诸于每一位深圳居民身上,我们大可不必为深圳没有太多景点感到困惑,首先我们得学习与这座城市独特的生活经验共处,或者说能辨认出它的独特经验是什么——然后你才能知道它“值得感受”的是什么。

深圳上榜《孤独星球》推荐城市引来的争议,我愿意看成是一场观念的错位(也可能我过分解读了)——当我们还在计较一座城市拥有什么值得前往的景点才足以被推荐,也许深圳作为一座“被创造”出来的当代中国城市(而且这个创造过程还在持续),它所包含的生活景象,那些因为每一个新移民加入就有所变动的动态,就是这座城市的魅力,以及生命力。

即便不过分解读,我也很确认一点,在深圳接受被旅游业检阅的同时,这个城市正不觉意地经历了一种“升格”的成长过程:如果说早期的主题公园还只是“为旅游而旅游”,除此之外并没有任何的在地生活值得被感受,因为那还是一个为了创造经济效益存在的“单向性”城市;如今的深圳,“体格”变得更加壮大,在此生活的人(与他们追求的生活目的)变得更加多样,我们这才得以享受一个更加完整的城市。这个时候的深圳应该维护以及呈现什么,是下一个升格阶段的思考议题。

我的意思是,每一个深圳人,都在决定这座城市将如何被旅行者认知与肯定。

文章目录

摘要:

我们大可不必为深圳没有太多景点感到困惑,首先我们得学习与这座城市独特的生活经验共处,或者说能辨认出它的独特经验是什么——然后你才能知道它“值得感受”的是什么。