大学校园规划简史:在地性与城市互动

2016.08.05

16867人阅读

文/ 棱镜

大学校园承载了莘莘学子人生中最重要的青春,他们在这里吸取知识,追逐梦想,当然还可能展开几段恋情。然而对于很多人来说,大学之“大”的回忆还有过大的空间尺度、冗长的流线、不人性化的规划设计等等。本文将通过国内外大学规划发展的对比,来谈谈国内的大学规划所经常存在的问题,以及大学的规划设计到底应该注意些什么。

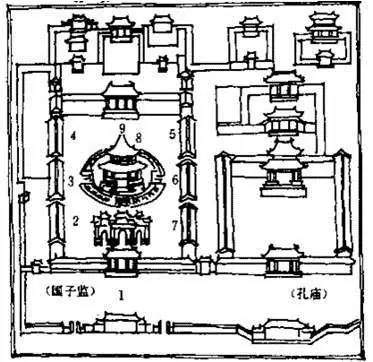

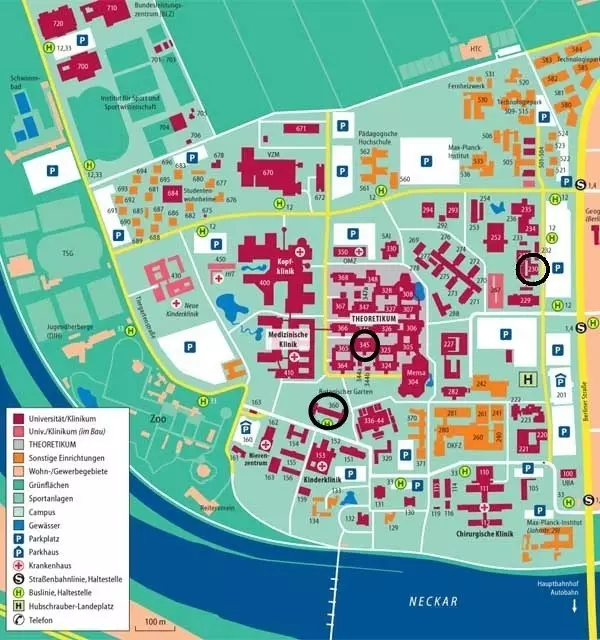

现代意义的大学是西方学科建制下的产物。中国传统社会时期实行的是地方官学制度,学习的基本材料为四书五经。现存的北京国子监,就是中国元、明、清三代国家管理教育的最高行政机关和国家设立的最高学府,与孔庙一墙之隔。它用“院落串联”的方式布局,轴线对称,主次分明,重点突出。

图1. 国子监与孔庙布局

1-太学门;2-广业堂;3-正义堂;4-修道院

5-率性堂;6-诚心堂;7-从志堂;8-辟雍

9-孔庙

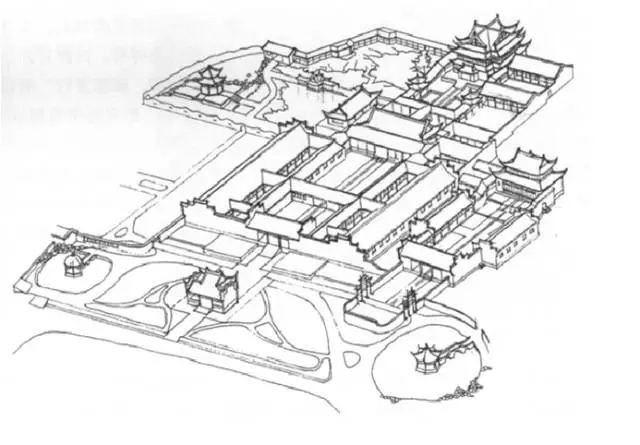

中国传统书院是独立的教育机构,是私人或者官府所设的教育场所,与官学相同,无论是在空间和经济上都相当封闭和孤立。湖南的岳麓书院就是传统书院的典型代表,建筑包括学社、藏书阁、文庙、斋社等,结合园林整体布局。

前现代的这类中国校园空间在儒家文化的社会环境里体现出尊卑有序,等级有别的社会伦理关系。对比前现代的西方校园,我们似乎可以找到一些内向上的共性。

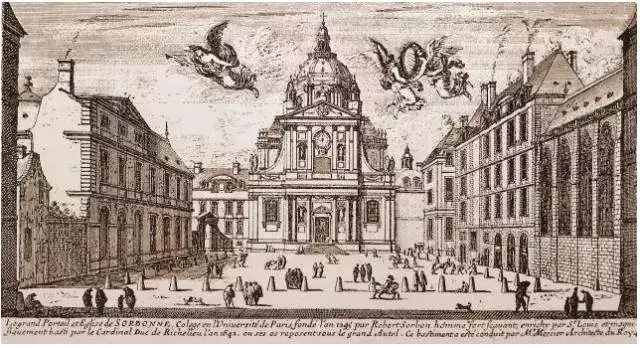

比如欧洲最古老的大学之一巴黎大学,前身是索邦神学院,最早的规划方式就是封闭的修道院方院。但在1968五月风暴后,被拆分成13个大学(有趣的是,五月风暴的导火索之一是学生们不满男女宿舍的性别隔离规划),分散在巴黎各区。

在12世纪以前,英国是没有大学的,莘莘学子们都去欧陆国家求学,而当时的英格兰国王与法兰西国王在一次争吵之后,召集所有从巴黎大学的学者回国聚于牛津,在天主教本笃会的协助下,从事经院哲学的教学研究,于是有了牛津大学。它也按照修道院的方式在城市内保持严肃的宗教气氛,又可防止学生与居民发生摩擦,好像一个与外界隔离的象牙塔。

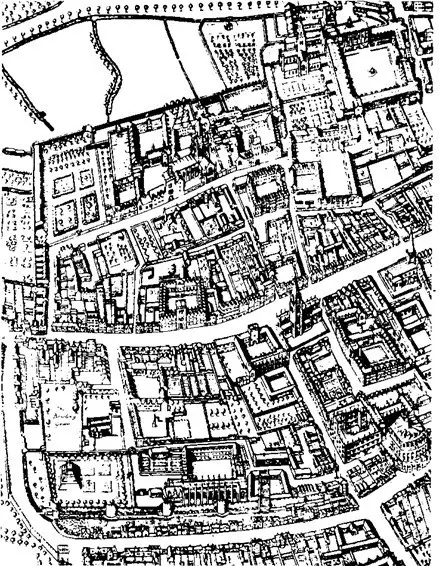

然而在中世纪欧洲,许多不由教会控制的学术型大学在漫长发展过程中,与所在的城市街区产生出越来越多的经济纽带,师生从城市中消费,城市居民享受学校的教育与文化活动,形成了学校中你中有我,我中有你的空间格局。校园建筑空间特点是与城市相融。小的学校只有一个学院,没有宿舍。大的学校由几个被城市道路分开的学院组成,与城市的商业、居住区共享街道和广场。典型案例有德国的海德堡大学。这样的大学形态对当代大学与城市互动影响的研究有着巨大价值。

在法国大革命和工业革命的影响下,科学技术得到发展,出现了“教育与科研相统一”的教育新理念,而且应该结合工业技术发展进行学术研究。

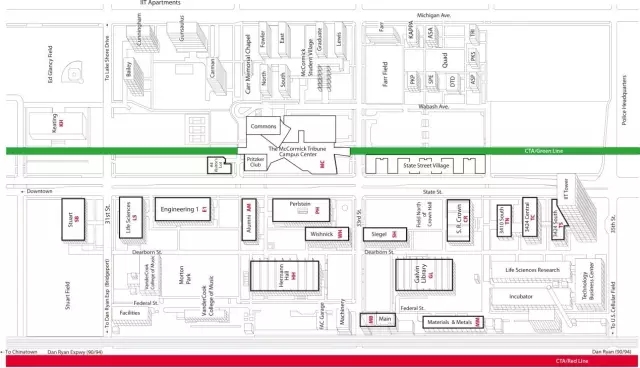

当然我们也不能不提现代主义建筑运动中居住、工作、游憩、交通四大功分区对于校园规划的影响。它崇尚简洁、非对称的美学观念冲击了古典美学,使校园形成了若干分散的组团,建筑运用几何化的体量组合设计手法。然而死板地分区会造成各区之间路程遥远,降低师生往来欲望并减少了交往数量,未能深入考虑人性化的需求。代表案例有伊利诺理工学院。

到20世纪下半叶,工业经济向知识经济转化,社会对高等综合型人才的需求越来越大,校园的规模也越来越大。这一时期的校园注重交流交往,努力营造建筑内外部的交往空间,适当地将功能分区混杂化,也开始注重本地的地域性。比如斯坦福大学。

在上面西方大学的案例中我们可以看到这样一些重点:大学校园风貌和建筑风格源生与本地真实历史发展;空间逐渐开始注重和城市之间的关系,包括研究与产业之间的联系;建筑规划注重地域性特点,而经过时间沉淀更成为当地历史的一部分。

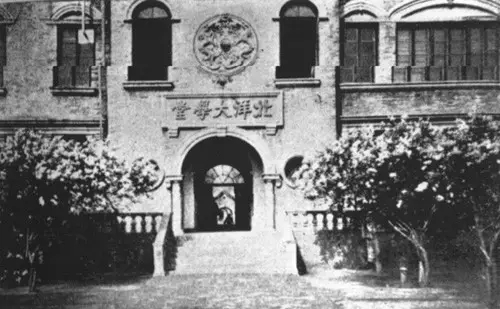

中国现代意义的大学是伴随洋务运动而推动产生的。1895年,天津海关道盛宣怀设立“天津西学学堂”,后又改名“北洋大学堂”,乃是中国第一所近代大学。北洋大学堂的规模较小,校舍简单。招生定额120名,分为头等、二等学堂。

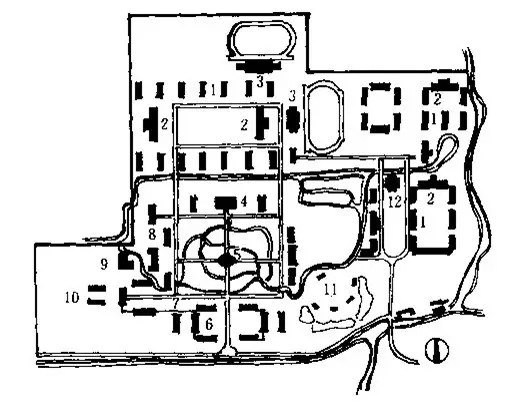

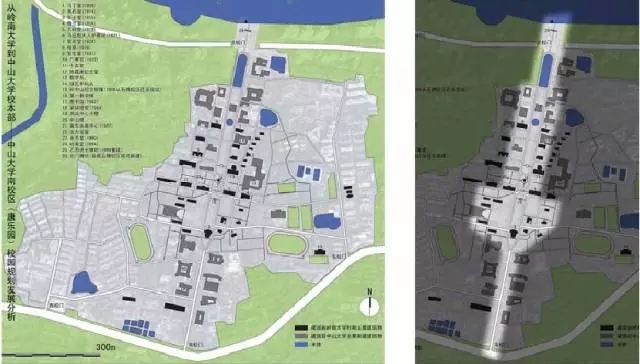

1914年清华大学的校园规划在我国最早采用功能分区的规划方法。在建筑形式上,采取欧美新古典主义的造型,较完整地传播了西方校园的建筑文化。另一个案例还包括中山大学南校区。

图9. 1914年的清华大学校园规划

1一学生宿台;2-食堂;3-体育馆;4-礼堂(4000座);

5-图书馆;6-教学楼7-理学院;8-医学院;

9-动力站与工厂;10-农业试验场;11-住宅;12-礼堂(1600座)

这一时期我国校园的规划的特点是:

1. 有一定程度或清晰明确的功能分区,结构形式;

2. 有较为明晰的校园主空间,教学区建筑形成庭园或广场;

3. 采用中轴对称的手法布局建筑群体,道理组织采用规划的几何形式;

4. 建筑布局在地形允许的情况下呈南北、东西垂直方向布局,以围合方形外部空间。

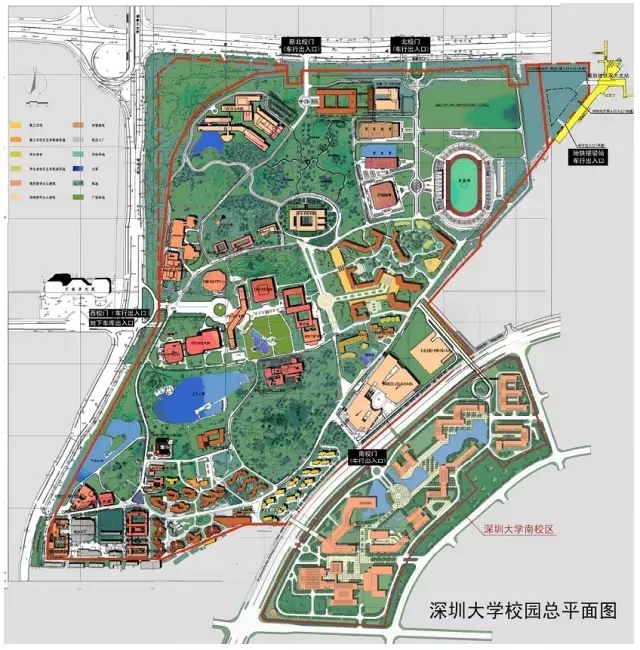

改革开放以来,我国的大学规划在市场经济与计划经济结合的背景下扩招与扩建。这一时期,校园经营来源依靠社会比重上升。校园边际往往是向城市开敞,交通上强调环路系统、人车分流。学校与社会共享使用、交换信息。并且功能区分日益完善清晰和明确,与产业密切结合。比如紧邻科技园的深圳大学。

当然也不能不提“大学城”。比如广州大学城、深圳西丽大学城,都结合所在城市整体规划而向地价低廉、景色秀丽的城郊发展。

然而在国内的这些大学规划中,常常存在这样一些关于“大”的问题:

1.规模偏大、分区僵硬、出行不便。不合理的布局未能有效划分过大的校园用地,造成主要的功能分区间距过远,严重削弱了师生们往来使用的方便。比如在浙江大学紫金港校区最后实施的方案是沿长边布置教学区和中心区,结果学生往返教学楼和宿舍的平均距离接近 1 公里。

2.建筑所围合的空间尺度过大,使空间感过于冷漠;校园建筑体量过大,造型过于强调雕塑感与简洁。

3.大学城各校园之间间隔过大,土地浪费严重,不注重土地效益。

4. 建设规模一味求大,忽略了包含师资、生源、学科建设等内涵,以及办学的社会和人文环境方面的内容。

其实大学的面积和范围之大并不意味着学术影响力,世界上的不少著名校园,比如哈佛大学,它的空间长期处于不扩张的稳定状态。

中国的大学校园还有一些关于“快”的问题:

规划设计周期过短。

建设速度过快。比如广州大学城总体规划建设与2003年1月正式启动,19个月后一期工程正式完工。

对校园建设分期实施考虑不足。当前的校园很多都是大型校园,不可能一次性建成,必然要分期实施。

此外,我国的不少校园规划还存在“在地性”的缺失:

1.忽略校园地域性、基地特征及周边环境等自然因素,过份讲究平面形式构图忽视环境场所与校园特色的创造。比如近期的深圳北理莫斯科大学。采用俄罗斯建筑风格和大轴线布局,即不符合地域的岭南气候,文化上也毫无关联,亦没有考虑使用者需求。

2.校园格式化设计,忽略场地约束,对惯有的轴线+园林+组团模式进行套用,使校园整体空间在各功能区的组织联系、空间形式、交通组织等方面显得千篇一律。建筑风格反复采用,缺少创新。

3.缺乏用户思维,缺乏以师生为中心的理念。应该以学生的日常学习生活的行为规律为出发点合理地确定学校的功能分区和结构形式,并兼顾教师和管理其他群体的职能行为和活动要求。

4.大学校园孤立发展,效益低下,与城市环境貌合神离。不少热火朝天的大学城兴建运动,多数只是扩建圈地,而未能组织出深层次混为一体的城市区域。校园孤立发展,未能形成相应的产研结合的社区,或仅仅是片面地提供科研园的平台,却未能营造科技园区的交往氛围,也卫星城科技园区与外部城市的全方位结合。教学区与学院区组合的模式也常常阻碍学科间的交流。校园与城市边缘隔断了许多有益于城市与校园双方互动的经济纽带。

经过上面的总结,一个好的大学校园规划,至少要综合考虑以下一些内容:学科特点的发展需求、学生与教师的日常生活学习需求、基地地域性所蕴含的机遇、校园和城市之间的关系、社会文化背景等。

在地性不是特定的建筑风貌,而是实在考虑建筑所在的气候环境。比如一所在深圳的大学校园,就必须考虑好如何解决亚热带建筑的遮阳、隔热、通风等问题。

而在如何提高大学的空间效率,保证学生在多功能的校园中方便生活、学习、社交则需要在规划前邀请真正的用户进行真实需求的研究和总结。这其中也包括如何寻求大学与周边城市产业、社区之间的共同发展需求和共赢的可能性。

新校园的规划也需要注重生态性,对于基地已有的资源,比如水系、道路尽量保持原状,节约用地和能源,为发展留有余地,实现可持续发展。

■■■

关于作者:

棱镜,建筑系中二男青年

倾听大家的城市意见,人人都是斯诺登。

版权声明:本文版权归深圳市城市设计促进中心所有。如需转载,请与中心联系。

文章目录

摘要:

大学校园承载了莘莘学子人生中最重要的青春,他们在这里吸取知识,追逐梦想,当然还可能展开几段恋情。然而对于很多人来说,大学之“大”的回忆还有过大的空间尺度、冗长的流线、不人性化的规划设计等。