- EVENT >

- DESIGN & LIFE >

- DETAIL

Nature x City: Parks in City

2022-06-30

线上会议

19452 Reads

ACTIVITY REVIEW

无处不“公园”主题论坛是【设计与生活23】城市×自然系列活动之一,本次论坛特别邀请了上海深圳两地设计师刘宇扬、李宝章、黄丹霞,分享他们在社区公园建造方面的实践经验,共议社区公园的设计与营造。下文为论坛内容回顾,分享给当天未能参与的更多读者。

Linearity&Lineage线性城市空间的再生与更新

刘宇扬

今天主要是围绕线性城市空间的更新与再生来讲解,英文名字是Linearity&Lineage。这里面有两个关键词,一个是形式和空间上以线性为主的空间结构,Linearity一定程度上代表了和周边的关系,包括时间、空间维度上的联系,这也跟过往我们事务所参与的一系列河岸、街道改造的微更新项目有关,完全是以实践为导向的系列研究。

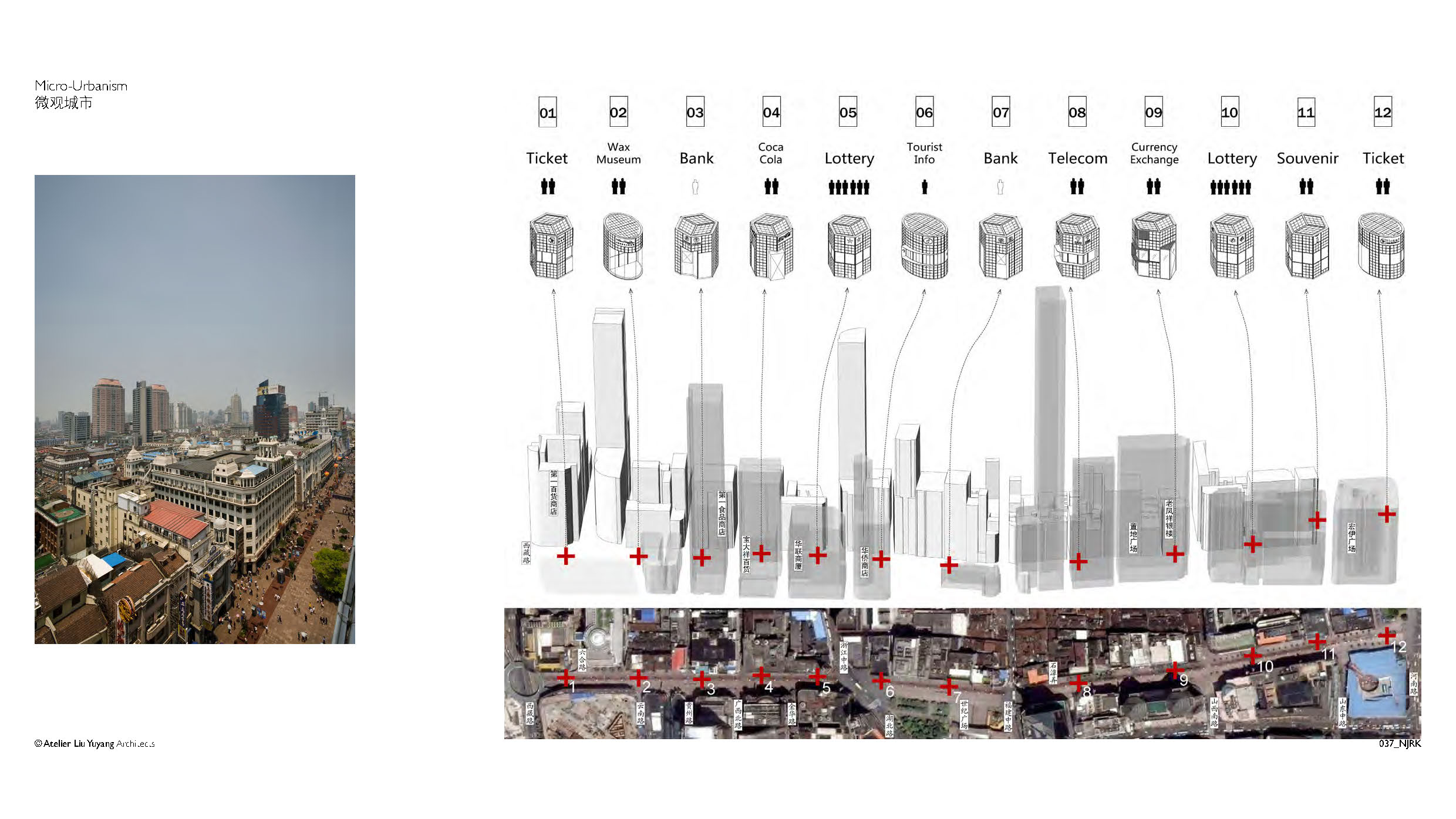

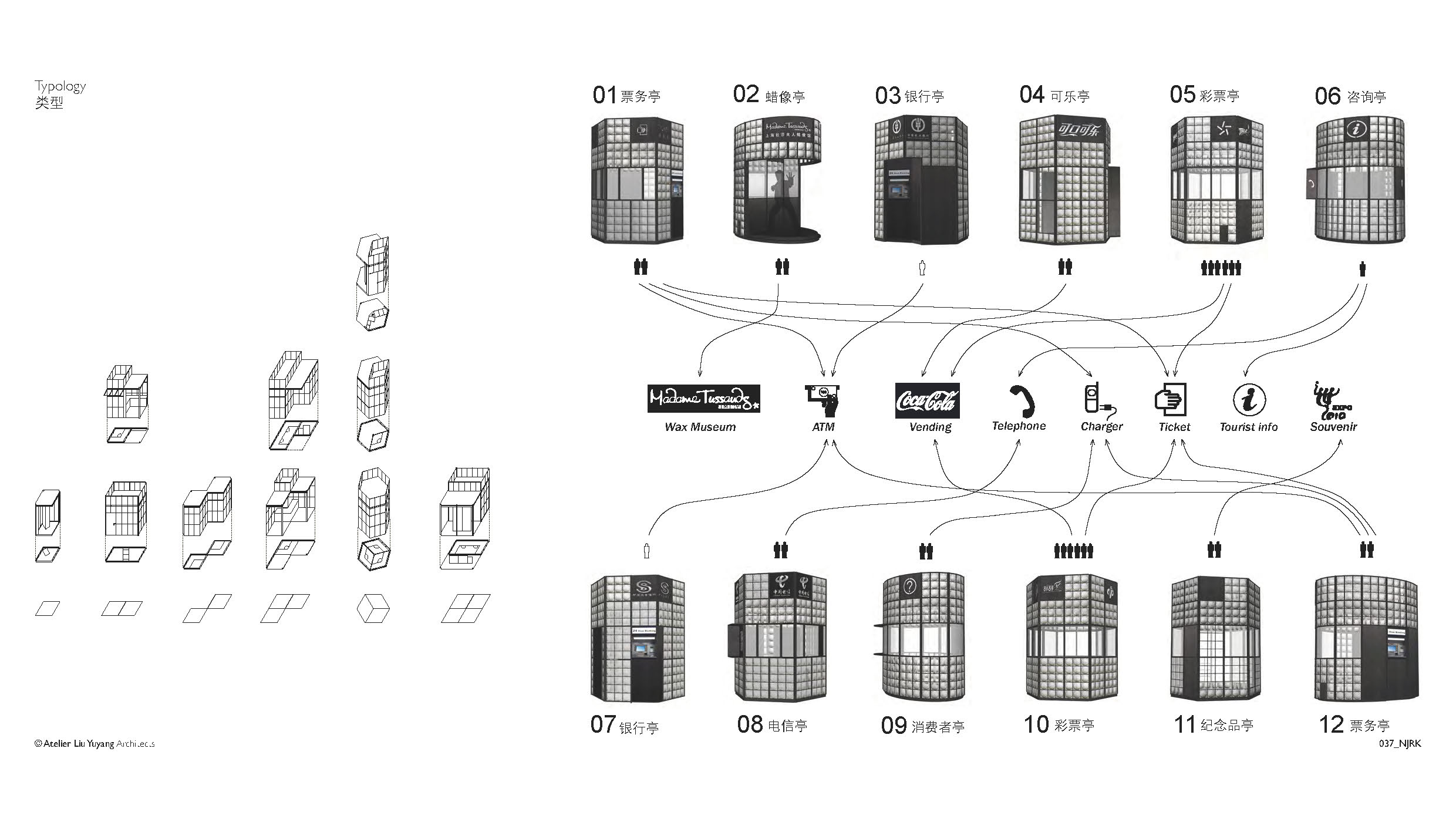

01 上海南京路步行街行人服务亭

2008年、2009年的时候,因为上海世博马上要开始,有一系列以街道美化的名义,去做各个区、各个街道的提升,我们当时设计了南京路步行街上的12个亭子。南京路步行街是上海历史维度上非常重要的空间,全国人民来到上海,基本都一定会到南京路上打卡。我并没有把亭子作为构筑物或小小的服务岗亭,而是把它认定为微观尺度上的城市构成。当时我们对这12个亭子,在点位不动的情况下,重新研究了它的功能业态、朝向,包括亭子和街道的关系,以模块式的方式构成一系列,既有稳定材料,又有可变立面模块,又有可嵌入的不同功能来组合。

我们替换掉原有的一批很可爱、略微有点土气的小亭子,当时当地的领导还是希望能够结合一些历史和创新,针对外滩风貌区一系列的亭子做设计上的提升。我们可以看到,在这样1公里长的位置,面对不同的背景,有古典、新古典、现代的的楼,也有一些工地。在整个岗亭里,有些是纯粹给设备用的,像ATM机,也有非常微小的旅游询问站点,包括日常卖彩票的地方。

在同样地点不同时间,或者在不同地点不同功能属性的亭子,这些视觉元素形成与街道完全不一样的相连接的关系。

从这个项目上,我总结的第一组关键词——历史文脉。我们相信,在历史建筑开发和改造的过程中,仍然要强调当代设计美学的基本切入点,不能只简单地复制历史。

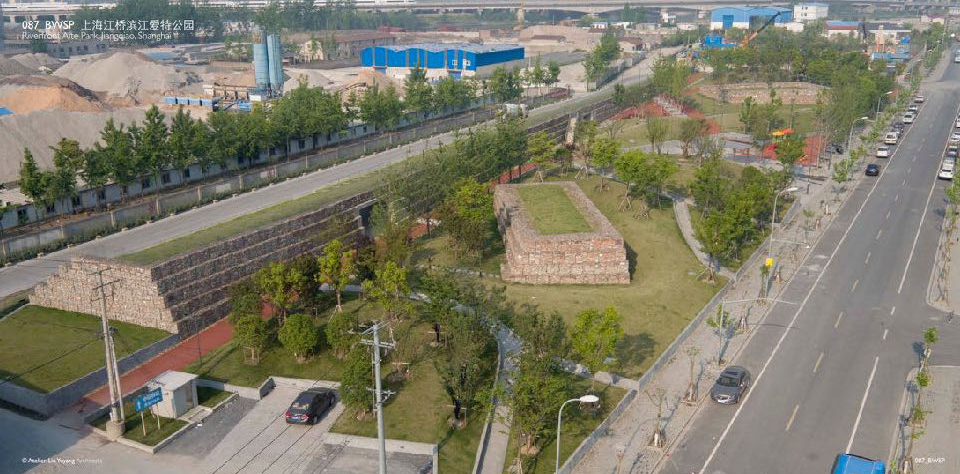

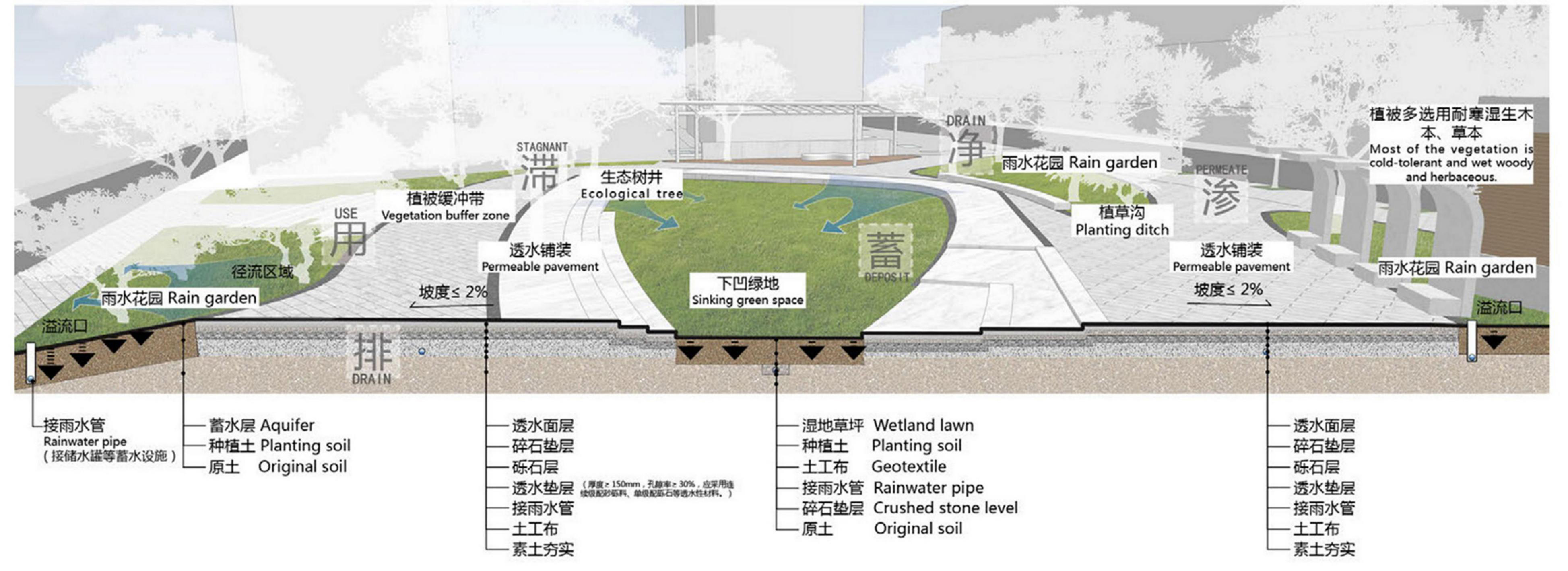

02 滨江爱特公园

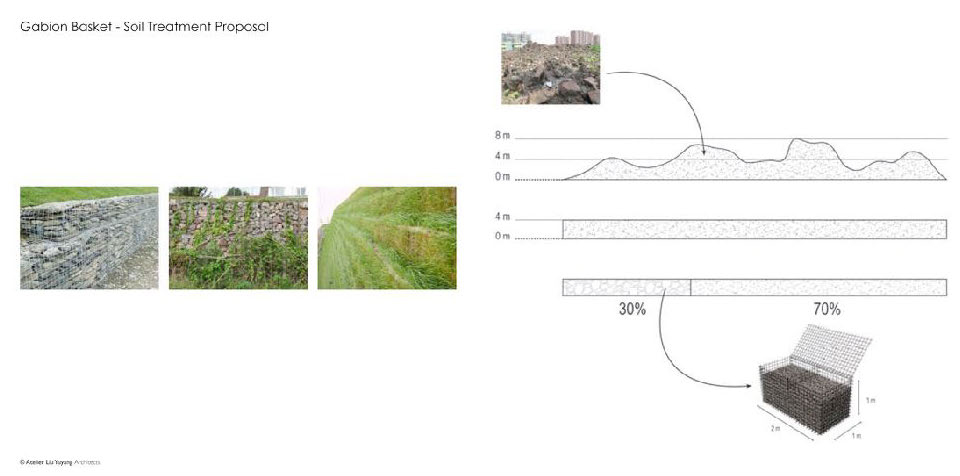

这个项目靠近虹桥的郊区。这两张图片就是2014年夏天我被邀请过去看到的图片,右边是当时虹桥一个镇污染比较严重的水域,我们知道长三角有很多这样的水系水脉,但由于工业化、城市化,这些水是不通的,包括垃圾堆放,没有进行很好的处理。左边是我当时去美国加州拍到的社区很普遍的排洪渠,但这条排洪渠干净得可以让我的小孩直接踩在上面,完全不用担心。同样都是社区里的水,能否通过建筑景观的力量,把这个环境变得更好,更生态一点?

这是很普通的社区,也是很典型的新城开发模式,替换了乡村,但很多配套不一定跟得上。比如当时他们做了很多动迁,这些动迁的村里的房子,废土废料并没有做很好的转移,直接堆放在沿江的堆场上,若干年后这个堆场已经长满了植物,但同时周边仍然有一些工厂在进行生产。我们也看到了这样的搅拌车,与环境、社区非常不友好的条件并存。

当时我们接到这个任务,要对中间的肥料堆场进行提升,因为周边的居民一旦要入住,需要很快有一个良好的环境。我们用了一个很巧妙的策略,把现场的土方就地消化,做一个土方平衡。我们强调,不外移任何土方,通过土方的转移和重塑,做地形艺术设计。

建造后大概不到一年,我们看到草和树逐步长起来了,跟我们原来在现场挖的砖、石头,堆起来了一个构筑物,形成了非常有意思的“柔软与粗糙”的对比。在墙的南面,我们放了一个绿坡,很像水岸工程大坝,但它不是混凝土大坝,而是一个绿坡大坝,让整个环境变得更绿更生态。

从街道到高处,大概3m标高的差别,通过蔓延式的步道来连接。我们也很强调,这中间需要有一定的通廊,对未来江边的延续性保持一定的可能性。很有幸的是,这个公园建成不久以后,大家对这个效果非常认可,大概每一两年,我自己或者我会带朋友来回访,看到居民在这里的日常状态,特别开心。当时的水泥厂后来也被搬迁掉,通过这个小小的一万多平米的项目,我们撬动了周边片区更大的绿色改造和提升。

从这个项目进行总结,我提出的关键词是——智慧未来。这个未来不一定是代表高科技,很多层面我们依赖于高科技,但更多层面依赖于智慧对于环境/建筑/城市景观的理解。

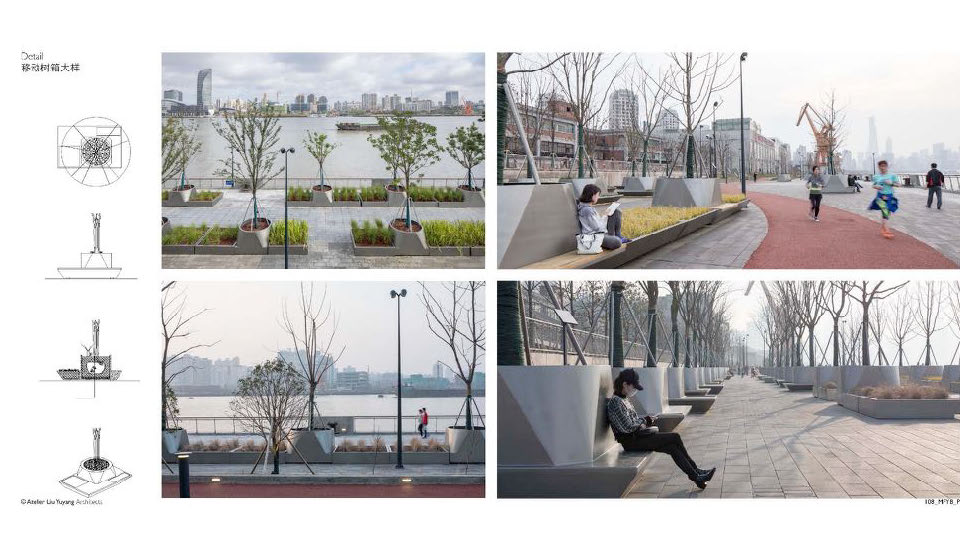

03 民生码头段贯通设计

黄浦江东岸大的贯通工程,我们做了比较特别的一段,这一段由于临近上海黄浦江上的三个大桥,一个是杨浦大桥,包括依托于周边的民生码头。在设计之前,我们先设计了组织模式,由上海的三家事务所结合成代表上海团队的小联合体,再同时邀请荷兰OMA、日本日建设计的安田幸一教授,一起对这个地方做了一系列的概念规划。通过整体研究、分开概念的碰撞,以及最后做了一些方案上的捏总。

最后我们通过三方的工作,在工作坊形成了规划层面的报批方案,也顺利通过了。但通过的仅仅是它规划的可行性,要真正落地,必须有不同层面的资金、开发主体。一开始最急的一块,还是结合黄浦江东岸22公里的贯通工程,来撬开第一阶段,就是照片中的河道,它是一个断点,相当于整个黄浦江从北到南,有一系列的运河,打断了人步行、慢行的可能性,所以我们建筑师开始做桥,当时上海的领导也比较愿意尝试让建筑师牵头,做一系列步行桥。

我们设计了两段角度不一样的桥,一段用来给自行车穿越,一段用来人行,我们把桥的方向调整了,方向指向陆家嘴。

更重要需要做改动的,就是沿江800m的水岸空间,要做整体提升。所以当时我们提出“三线概念”,第一线是临水空间,中线是人行的高度,正好也是防汛墙的高度,高线属于跨横线的路径,主要是给自行车使用。

从建筑师、设计师的角度来说,最高兴的还是看到人们自发性地去用这个场地,比如各个节庆、各个节假日都有一些有组织的庆典,但更有趣的是自发性的市民活动或者是个人独处空间,我一直相信,城市不仅仅是给群体的,也是给个人的。同时,从整个黄浦江贯通的层面,形成了非常好的系统,也真正让上海做出了世界级的水岸空间。

这个项目最有意思的,除了设计本身以外,关键词就是——开源协作。通过众人的参与、想法,来提出我们有别于传统思路的创意提案。开源协作一定也会有不同的声音,甚至会有争议,甚至需要跟不同的部门做很多的协商,但我觉得一个真正意义上的城市项目,一定会进入到这个层面。

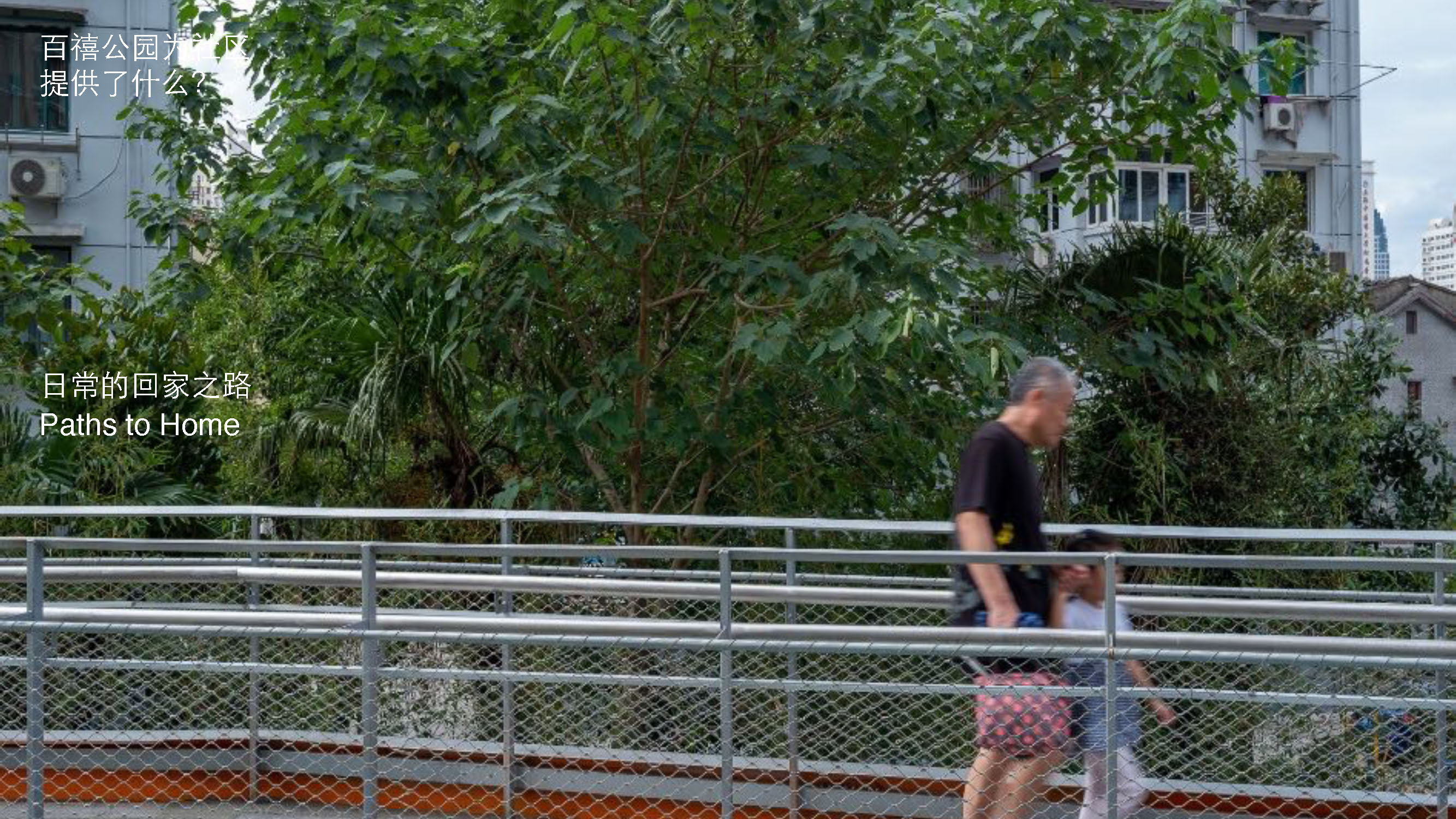

04 钢铁藤蔓:曹杨百禧公园

通过这个简单的视频,我们大概知道它的背景了,在过往这么多项目里,它算是真正意义上的出圈,很快被所有周边的居民,或者说广大范围内其他的上海市民、朋友们来参观。过程中有相当多的媒体传播,很多都是主流媒体,他们比专业媒体的报道还要迅速,其中一些关键词很有意思,比如新浪网讲到“从社区公园向空中生长”,比如解放日报的报道是“沪版高线公园出炉,带来哪些化学反应”,里面提到一些关键词,比如“城市边角料”,也是通过我们的访谈,给主流媒体灌输或传达建筑界以及城市景观界比较先进的理念,或者比较好的思路。

后使用、后运营的思考,百禧公园到底为社区提供了什么?一方面,我们说年轻人来这里打卡。其实也给了老人来这里打卡很好的机会,因为百禧公园有很多老年居民,他们平时的生活可能是两点一线,到菜市场或周边街道走一走,是很平淡的生活,当然也有一些烟火气,我们希望通过这个项目,给他们的生活提供一些蛮新鲜的空间。另外是儿童层面,我们提供了很重要的戏耍空间,旁边有两个学校,包括很多居民也有二代、三代,他们的小孩们在过往也是苦于没有比较放松的开放空间。通过百禧的建设,能够提供这样的机会。从个人角度来说,还有一个很有意义的层面,这个880m的空中通廊,连接了三条不同的马路,打通了原来被铁路、农贸市场所占用的这块地,打通之后,这两个端头都是地铁站口,作为日常回家的路,这是这个项目的社区性,是我们所看重的。另外,这个设计反映了烟火气,同时对城市剩余空间的价值能够做出新的挖掘,也将会继续成为我们实践和研究的重要方向。

城市更新与人本的景观——小城市空间的社会生活

李宝章

我分享一个小的项目,《城市更新与人本的景观——小城市公共空间的社会生活》,主要是东角头花园,离我们家很近。我有的时候觉得,我们做了一辈子,如果做了很长时间,都是在给别人做设计,当你回到自己家,设计是什么样的?我希望用梭罗、海德格尔以及南兆旭老师说的“诗意的栖居”,原意就是“在家与国之间存在着一个地方叫家园。家园是头顶的天空,脚下的土地,身边的万物生灵,以及和我们一样存在与生活着的邻居。”

东角头社区不大,3000平米,非常人本的社区,非常挤。我一般从家到公司,会走4000步,我下班走到这儿,再走回去,正好10000步,我管它叫“我的一万步公园”。

这是周围生活的状态,生活充实且丰满,你要是在这儿住了22年或者20年,你会对它有很深的情感。这是这里24小时的情景,我会在这里不断地走,走到哪个路沿是破的,为什么会装上这样的路挡,或者哪家店好,都会观察到。

所以我对自己的公园有很深的情感,当给到3400多平米的一块地,真的所有的东西都想要,我觉得这是我们对公共空间特别的期待和期许:

当时做了三个方案,最后定下来的方案非常简单, “11”的位置上来是地铁站,三边都是街口,还有两个地铁上来的井。我们该怎么做?最后我们做了一个通过式的,人上来,从两个方向可以回家,旁边有一个大概的空间,人可以从这儿过来到地铁站,大概在其中几个位置可以待住。它是非常高效率的空间过渡和融合,我认为这样做的话,它会更好用。当然,这也是三个方案里最后大家选择的,这样跟周围的空间有最好的融合。

我是做文化景观的,它的好处是跟生活结合得特别紧,但不好的地方,可能需要更多的创新。当我们说文化的时候,我并不想让村落回到过去的样子,我们总是要往前看,当然它完全是一个自然的城市公园,有花境,有全新的景观塑造的看向。公园的渗透率有要求,我们希望把这个草坪做得尽量平。在这么小的地方,好不容易有一个中心草坪,如果再有点坡度,就不太好用了。我们在这儿用了一个足球场的做法,用打孔的管粗沙回填,做了一个特别平的草坪。

整个过程中,我还是希望说,这是我自己家门口的花园,千万不要坏,退休以后我还要用,所以材料用的都是非常好的。

这是施工过程,因为离得近,可以不断到这儿来看这个尺度好不好,它跟周边到底是什么样的关系。随着进程,你可以不断画草图,研究它该怎么办。当你把它当成自己要用的一个家门口的公园,还是挺不一样的,这个设计给我以后的设计,有了很多所谓的驱动力,要把一个设计当成自己家门口的设计来做。

这是最后建完的样子。

因为我是学建筑的,“埏埴以为器,当其无,有器之用”。我希望在这3000多平米里,可以做高效可使用的空间,比如人可以在这里很多地方坐着,我这次终于做到了坐的石凳有1%的坡度,我们在这儿盯着,就是不允许有积水。这些小的地方,当你给你自己家门口进行设计的时候,你会特别关心。

这个区域的容量特别大,这是我特别高兴的一件事。在不同时间这里允许的活动类型是非常多的,所以可以看到,当这个公园建成的时候,人在跟着你想象的样子,或者超越你想想的样子在用,我相信这是设计公共空间的设计师能够得到的最大的享受,当你看到这种情形,这种快乐是无法比拟的。

在疫情的时候,这个空间变成了核酸测验站,我觉得这几乎是最景观化、最人本的测验点。

后来我们做了一个调查,用了POE评估方法,这个3400平米的公园,有6个出口。我们公园男女比例跟深圳的男女比例差不多,年龄结构也跟深圳的比例差不多,包括使用人员的比例。特别让人感动的是,从这个小公园经过的平均是1700人/天,最多的时候会达到2000人/天。小公园里人的活动,穿行是一部分,包括静坐、亲子活动、停留、骑自行车,有很多这样的活动。人在这儿用这样的空间,是分层的,比如早上6-7点是一帮人,9-11点是一帮人,中午12点到14点是一帮人,下午15-17点是小孩放学时间,17-19点是跳广场舞的。9点广场舞结束,遛狗的人会出来。这个公园会从早上6点,一直用到晚上12点,我觉得中国的公共空间不管给的再多,都还是非常缺乏的。

我们用无人机以及装载摄像头测了一些情况,观测了一些人在这边活动的特征,我觉得还是比较遗憾的,非常多的人希望有健身设施、儿童设施、免费公厕,这些我们没有提供。人们还是希望自然和娱乐空间是参半的,尤其是在深圳这样的地方。

我们一直在说,什么是一个好的公园、好用的公园?当你给别人设计的时候,更多是想让它好看,我没有说好看不重要,但更重要的是好用。什么是好用?我一直在想,①可能是被使用的时间更长;②可能是给更多的人提供了合适与舒适的可以坐下来的地方;③可以让空间有更多的组织活动形式;④可以满足各个年龄段人群的使用需求;⑤同样大小的空间里,人们在还舒服的状态下,能做到使用的人的密度最大。这3400平米的公园,上次我数的是300多人,差不多10平米/人,让我觉得公共空间特别少。我觉得一个好的公园,还需要好打理。一是维护成本要比较低;二是较高的公共性规范了使用者的行为;三是公园的设施坚固耐用,不容易损坏;四是公园有季节的变化,会降低城市成本。

这是奥雅对公共景观的主张,我觉得更是深圳的。上海做的时候,可能颜值、国际性会更强,应该向上海及成都等各个地方学习。我今天还在看这几点,是不是应该调整一下,让景观更有特性。

所以总体就是,生态优先、社区人本、现代多元、产业融合、地方风格、艺术创新。

所以总体就是,生态优先、社区人本、现代多元、产业融合、地方风格、艺术创新。以公共价值为导向的城市景观

黄丹霞

我们团队在深圳。深圳有两个比较有意思的空间尺度,一个是“巨大的”,有大尺度的山海连城连在一起的城市公园系统,有森林公园、滨海滨水公园、大型城市公园等等;另外一个是“微小的”,这些大尺度的市政公园斑块之间,存在着无数微小但数量巨大的微型公共空间,可能是某个街角,也可能是我们上下班路过的小广场,也可能是街角旁的绿地,这些微小的空间微微容易被人忽略,但其实它隐藏着更多的可能性,这些微小空间我们能够自由到达,随意参与其中。

巨大和微小,与之对应的其实就是“城市尺度”和“人的尺度”的差异。从城市尺度来看,越大的城市空间,像城市公园,往往要求的是速度、效率、标准化,要驱车去到那里,使用频率是相对低频的,而人的尺度空间分布密集,更关注包容共享、互动体验、个性多样。

所以通过身份的转换,我们希望以“社会观察者”的角度探讨和分享我们在深圳进行的若干个口袋公园的实践,这些项目也是我们对于场地非常多次回访的体验和思考。

01 从荒废地到社区公园(低成本公共空间改造尝试)

这个场地在北环和中康路的交汇点,旁边都是老旧小区,但这个地方却不能发挥公共价值和服务,也跟周边的城市显得非常格格不入。它的现状,从内到外都是非常封闭的空间,整个场地来说,它的周边是围墙,里面也是围墙,被用作临时停车场,草地杂生和环境破败。

项目是源于“小美赛城市微设计”竞赛的开始,这个竞赛也是促进中心以工作坊的形式,实现了街道、城市规划师、专业设计师等组成团队。这个工作坊的形式有别于以前自上而下直接委托的项目类型,我们在参与这个项目的时候会发现,不能用设计师的身份去考虑所有问题,这个时候我们会变成观察者。我们会发现,居民的需求其实是很简单、很日常的需求,他们希望有一个安全回家的路径,能有一个可以让我带着孙子玩的地方,包括专家评审也在这个工作坊,这时候就会面临一个问题,专家的意见可能跟居民的意见是冲突的,怎么解决这个事情?这是非常有意思的思考过程,也是我们需要跟所有参与的居民共同探讨的。

这个项目还面临一个非常极限的挑战,就是低成本。低成本并不会作为设计创意或追求高品质的限制,我们把原有的混凝土块砸碎重新利用。砸碎的混凝土再利用,从早期的指导,再到后面施工工人自发进行土块的塑形,所以设计者跟建造者本身不是对立的关系,于是就有了下面的建成效果,清晰可见的混凝土块重新与植物融为一体。

这是施工过程中的混凝土块塑形,可以看到植物的生长,包括土壤,都不是特别良好。半年后,植物生长起来了,设计师设计完这个项目后,这时候已经退场了,交给了使用者,但有些使用者的行为是不可预估的。小孩子把这里变成了游乐场,不断在这里穿行。更重要的是,整个社区公共行为多样性的激活。原来这个地方与城市的边界是封闭的,通过公园的重新激活产生了一些日常行为和活动的参与。

在这里,举办了两届公共雕塑展,日常与活动的行为共存,照片上的小孩子都是附近的居民,他们与活动组织者共同参与了这个活动。

我们也搜集、跟踪了整个公园运营开放之后的事件活动,我们会发现,居民对公共空间的参与,其实是人和人之间的交流。在这个场所里,有一些是居民自发的,有一些是社区主导的,一些看电影、理发、社团的活动,我们那会儿去看播放电影的时候特别感动,有一些附近的清洁工下班了,经过这个地方发现有电影播放就停留下来,跟周边的居民一起看电影,这个剧场空间非常多变,之前在这里还开了微型演唱会,这些活动的人群,构成了最鲜活的行为,这就是公共空间的价值所在。

02 蛇口街角广场(有时候一棵树就是一个公园)

蛇口学校前广场是高密度社区周边少见的街角广场,这个街角广场非常极端,日常没有人使用,一到上下学时间,就有非常多的家长和小孩在这里停留,我们去问他们,对这个公园场地的改造有什么想法?有一个小朋友特别好玩,他说要在这里建10个秋千、10个戏水场所。他们提的需求,其实就是小孩对于这个场所的参与。这个现状图人们更愿意坐在路边,而没有坐在树下的空间,而树下的空间参与度非常低没有很好地被利用起来。

我们把这些人群和需求进行了分类,对这个项目做了一个非常简单的动作,围绕着这棵树,做两排连续的坐凳,因此产生了不同的坐姿,以及不同时间段、不同人在这边产生的社交行为。

利用学生上课间隙的时间,我们做了一些可以给小孩玩的场所。在跟踪的过程中我们发现了一点,特别有意思,在无序的公共空间里,小孩子在自发排队玩游戏。

包括在这里写作业,他们说,因为在这里写作业,可以跟小伙伴一起交流,不懂的别人可以教我,这些行为不是设计时能预想,而是人在使用的过程中,会产生了一些非常意外的空间利用。

在不断的持续跟踪过程中会发现,这两组小小的坐凳,满足了不同人群在不同时间段的场景使用。

03榕树的新生(日常的风景)

这是一个城中村高密度之下唯一一个放大的口袋空间。

宝安有很多客家人以及讲粤语的人群,对于树下的记忆,包括岭南气候的树下纳凉,树下的土地庙,在城市里是有这种记忆的。这里有很多违建建筑和围墙,把人和树隔离开了,我们提出一个策略“榕树的新生”,把违章建筑打掉,活化边界,使人可以参与到树下的空间。

我们认为,改造的提升最重要的不是空间,而是参与的人本身,建造完之后,这里村里唯一的口袋公园,有很多小孩在这个树下空间玩,老人在这里静坐,可能在乡村这样的空间很常见,但是在城市见到这样的空间,其实是非常珍贵的。

我们对公共空间的思考,首先,它是日常的风景,非常简单可以是一些坐凳,可以是一些休息空间;其次,它是开放的场所,鼓励居民的参与和交流;同样,它是一个谦卑的设计。

讨论环节

中国式社区——“家园”

崔国:三位设计师所做的(社区公园)项目,其实更像是在做一种中国式“家园”里的公共空间,而不仅仅是一个西方式的、纯粹的社区公园,也不只是社区随便一个公共服务设施而已。这个空间里不仅包含一些扬·盖尔注意到的“看与被看”,还包含中国传统宗族社区中的精神图腾、精神空间。诸如此类内涵,在很大程度上区别于西方的“社区”。各位老师在做我国社区中的公共空间类型的项目过程中,是否也发现不少中西方之间,对此类空间理念、关注点和设计手法上的不同?是否有冲突、妥协,或者创新?

李宝章:我觉得中国人从骨子里来说,我们是村里人,人和人之间是很近的,我们好不容易有一个公共空间,我们可以一块在不同的时代来用。如果中国人变熟的话,我们是非常有功德的,你得让中国人坐下来,得让中国人成堆,得问人家,你需要什么?要把这个当成自己家的东西。

回到海德格尔讲的,就是头顶的天空、脚下的土地、周围的诸神,我们的树,我们的生活,我们的庙,我们周围是有神性的,我们互相之间是在这种自然的神性下,以及互相的关爱下,让我们走在一起,走得更远。

在中国做公共空间,我们必须要有低调、谦卑的态度,必须要想着我们要为别人做贡献,必须要想着这是我们的家园,可能是生活的家园、精神的家园,我们在这儿是会永远过下去的。

刘宇扬:能够跟居民对话的,真的是非常好的机会,但往往要么是设计师没有这样的条件,其次是他们也不太懂怎么跟居民对话。这时候,我们必须要放下身段,为日常空间做设计,我们必须要有谦卑的态度。我们其实不是帮你做设计,也不是为你做设计,更多是希望把这个空间给到老百姓,让他们感觉到这个空间是属于他的。如何让他感觉这个空间是属于他的?他的参与很重要。如果他没有参与,这里仅仅是你给他的东西,哪怕做得再好,都会缺少那个根本的东西。所以从这个层面来理解,在当下中国的公共空间做设计,有更多不同于西方的方法,能够促成更多公众的参与,我觉得对设计会有更根本、更深层次的变化。这需要真正跟社区、老百姓,以及所谓的利益相关者交流和对话。

黄丹霞:如果要做社区或公共空间,其实真的是干着最累的活,它需要有一个长时间跟踪的过程,也需要投入你的心血。从设计到建造的过程,我们的身份不断在转换,每一个项目都有非常浓的情感在这里面,因为它不仅是一个阶段性的东西,它是一个长期的。回到刚刚提到的中方和西方的公园区别,主要在于城市的结构。像西方,没有城中村,也没有庙宇,因此空间、人口,产生了不一样的中西方空间类型。

Q2:运营

持续性更新,制度性设计

崔国:三位设计师在对待自己设计的社区公园项目时,都不约而同地做了一件事——就是每过一段时间,会回访跟踪自己的项目。这既是设计师的自觉,又或许是现行制度的无奈。因为我国目前没有设计师跟踪负责制。但我们都知道,社区公园往往在城市中的剩余空间(城市空间边角料)基础上建成,然而一旦建成,这些社区公园就又进入了下一个老化、衰败的周期,特别是中国城市中如此高频的人群使用规模,设施、空间的损耗极大。为了让这些空间持续保持一个较优的品质,可否大胆畅想,在中国尝试“设计师跟踪负责制”?比如,聘请刘宇扬老师作为百禧公园的永久/责任设计师?每过几年就去更新设计一轮,如此反复,一直更新到几十年之后。这种制度上的设计,以及这种持续性,是否对社区公园有利?

刘宇扬:我其实不确定崔老师提的这个模式,我觉得背后更重要的是持续地参与,但并不一定是以设计师层面来进行。因为设计等于是酝酿,相当于生一个孩子,但是生出来之后,这个空间是属于大家的,是属于当地老百姓的。如果我不是住在旁边的人,其实我的身份不如他们来得更直接,他们对这个社区是有责任、有权利的,他们可以共享这个地方。我认为后续二三十年更重要的还不是设计,而是设计提供出来的场景,以及不同的运营维度。

李宝章:我们的公园要有一个跟进的机构,让它能够演化,我觉得就非常好了,因为公园是属于大家的,要让更多的人拥有它、参与它,这是非常重要的。我希望深圳和上海,一方面要调动公益组织,尤其是公园之友。另外,我们的公共机构要更深入、更人性化。

黄丹霞:我觉得单纯的设计师责任制,其实是不够长效的,就像崔老师刚刚说到的,居民在早期的时候参与了,但如果这个事情不是你的,而是我们的,他才能对这个场地有归属感。对于自己有归属感的东西,他愿意分担一些运营、维护上的事情,而且我觉得也应该需要更多松散、灵活的组织加入进来,它应该是多专业、跨专业的非制度化团队参与。需要有更多机构和灵活的组织共同组成,而不只是设计师本身。

Q3:设计

材料的记忆

崔国:我们在西方的城市里,会注意到一些公园或公共空间,它一百年前是这个样子,一百年后还是这个样子;特别是材料也如此,100年前使用的材料,到今天来看,还是原来的样子原来的材料。我们并非宣扬在任何类型的空间中都无差别地使用昂贵的、沉重的材料,而是提问,材料在空间设计之外,是否也对社区归属感本身有着显著的影响?是不是当今的设计师也应考虑,借助材料本身,来承载社区的记忆、传统等等?

刘宇扬:我觉得肯定是,如果说空间是灵魂,结构是它的骨架,那材料就是它的气质,是我们要体现给所有使用者以及所有人的最直接表达。材料,是每个人都会触碰到的,在这一点上,我们不光要向西方致敬,也要向老祖宗致敬。那些老的村子里的石板街,或者是河岸边,非常自然,但是很朴实、很耐久的材料和功法。

黄丹霞:我们也希望公园是永恒的,可以跟着时间性来成长,但总有很多限制因素。首先是造价问题,呈现的东西也跟施工队品质有关。像以前的老公园,二十年后回来看它还是很好,但当时老公园的造价也是比较高的,都是好的石材整体耐磨、抗日晒非常稳固。不同的造价需要采用不同的材料策略,像一体化材料肯定没有石材那么稳定,同时材料产业也在不断迭代和升级,未来也会出现解决耐久与高性能的材料。所以整个项目也跟它的造价、施工品质挂钩在一起。

*本文图片均来源于讲者。