城市社区的“策展实践”:2019年UABB参展项目——中康艺术长廊

2020.03.04

28471Reads

文/刘雅

过去的 15 年里,深双已经发展成为一个推动城市转型的平台。今年,将双年展置于福田火车站举办的决定,将使展览能够接触到比以往更加广泛的观众。它还允许我们使用第一手资料探索正在被“城市之眼”积极改造的公共空间。通过特殊的场地及其与城市其他部分的关系,我们希望就深圳的未来展开对话。在这个子板块,我们将双年展的目标定义为“策展城市”,用这个真实规模的试验地,进行创造性实践和城市转型。

——“策展城市”子板块介绍

背景介绍

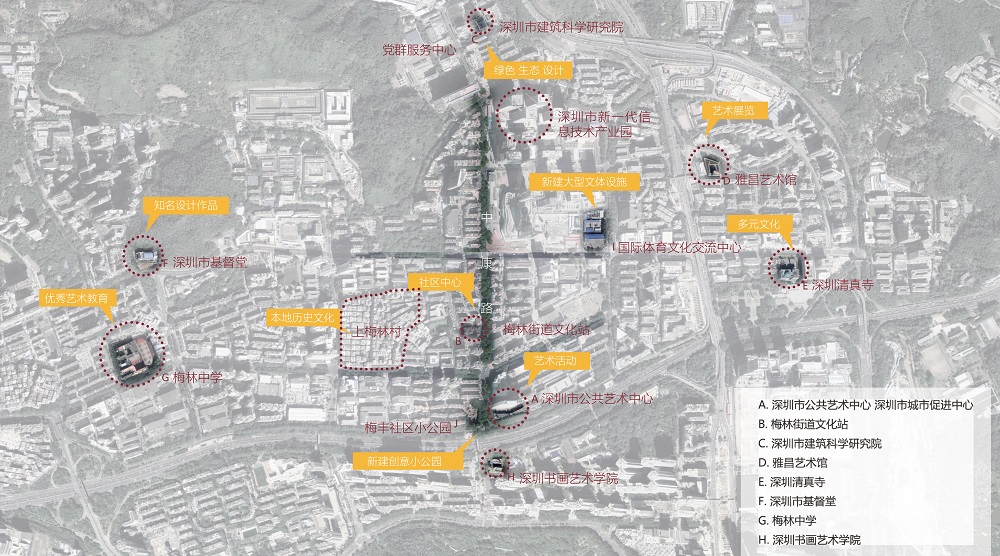

中康路位于深圳福田梅林片区,由于北环大道的分隔以及早期规划过程中的不够重视,从而导致步行环境差、交通可达欠佳、公共空间缺乏等问题。这片区域拥有丰富的城市、自然资源及浓厚的人文气息,发展潜力大,中康路沿路的公共空间正待提升改造,更好地服务其居民及访客。

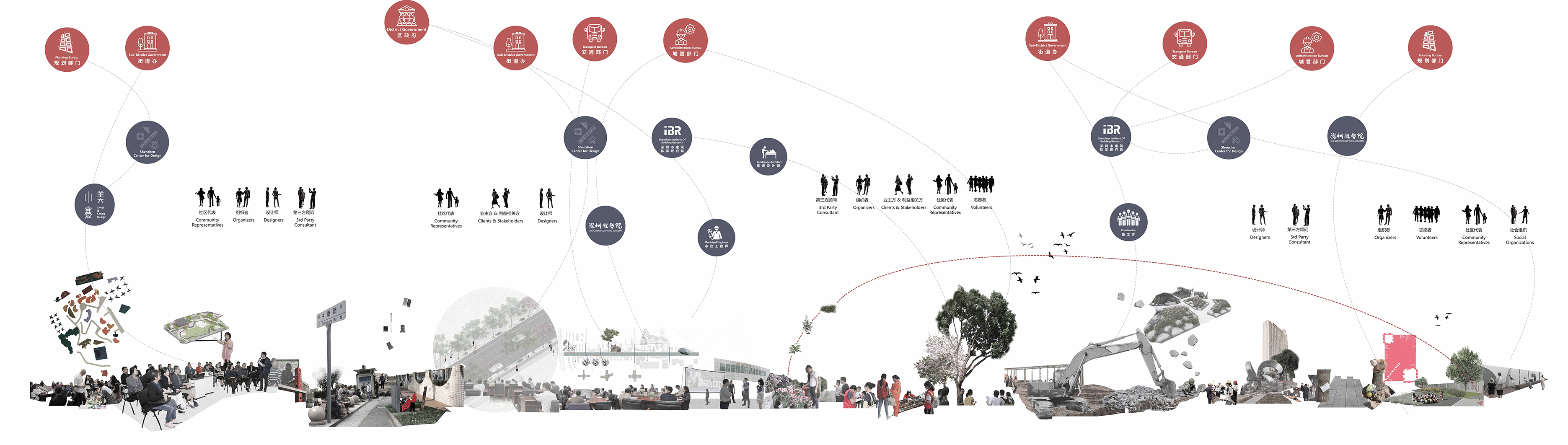

受到梅林街道办的委托,城促从2019年初开始了对该区域的现状调研,总体定位和概念设计。而后随着项目进展,更多的设计机构和艺术家加入创作并进行项目的深化及实施工作,项目于2019年10月开工,目前正在施工中。

在此次双年展中,中康路的公共空间改造项目通过街道、节点的实体模型、项目发展的过程图解,结合 “触媒”、“桥梁”、“矛盾”与“边界”四个部分的讲述,希望为深圳城市社区的创造性实践和城市转型提供新的讨论。

本文将介绍中康路公共空间更新的概念与实施,探索“策展城市”这一方法与多方合作机制在城市社区中的应用。

“中康之眼”—— 策展城市的长期介入

中康路是城促的办公所在之处。早在2014年,城促就曾展开“身边的城市”工作坊,深入调研过中康路周边的问题及需求。经过了几年的变迁,曾经相对无序的城市发展进一步催生了片区丰富的社会生态,沿路的居住小区众多、商业活动多样且诸多机构进驻办公。正待提升改造的公共空间涉及到庞大的利益相关群体,也为空间介入提高了难度。

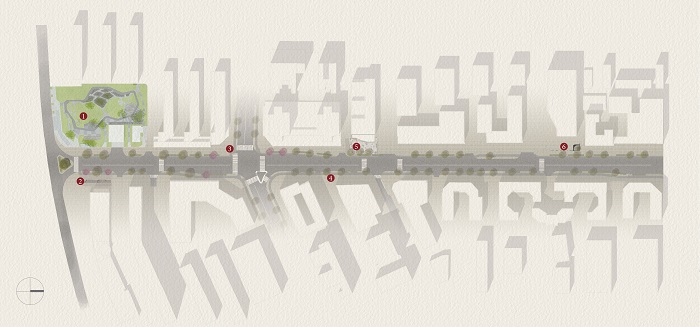

在仔细调研和多次沟通后,我们认为瞬时性的改造也许并不能很好地解决问题。既然我们身处这条路,有条件规划一个相对长期的介入——也许前期需要我们密集地参与,但希望后期能出现更多社区自发的行为。我们将这个长期介入的概念分为三层:第一、提升城市街道基本的交通和慢行环境的舒适及安全性,改善生态环境。这其中有交通上的优化,包括人行道与非机动车道的分流,及人行道面积的扩大和过街距离的缩短;也包含了许多景观上的处理,例如沿路的诸多小区出入口打破了人行体验的连续性也制造了很多高差,我们建议在过街处与人行道保持同一标高。此外,根据休憩的需求增加了街道家具,也建议将树池扩大,一来缓解根系问题,二来呼应海绵城市的建议。

第二、结合本地资源,选定6-8个主要节点进行以公共艺术和设计为主导的空间介入,过程中引导和鼓励社区的参与。这些节点无一不反映着公共空间中的普遍性问题——闲置公共空间、破旧设施、老化围墙、历史遗留问题等等。

最后,在前两者的基础上,在本地推动一些艺术、节日性活动,从而激活本地社区的参与,活化空间的使用。

我们将这一过程称为“策展城市”。从传统的“建设城市”、“更新城市”到“策展城市”的转变,体现的是对于空间的不同理解——这个过程不再是仅由建筑师、规划师主导的传统物质改造,而是变为嵌入了时间性的社会文化现象,形式仅仅是其中的一个部分[1]。过程中,城促联合了十余个组织、机构、设计师及艺术家以及本地社区共同出力,希望使城市慢行公共空间成为充满文化多样性的城市展览。而对于庞大的利益相关群体,设计与艺术的介入也起到了“润滑剂”的作用,或多或少的引发了共鸣与讨论,也促进了沟通与理解。

城市共享资源与城市特质(Cityness)

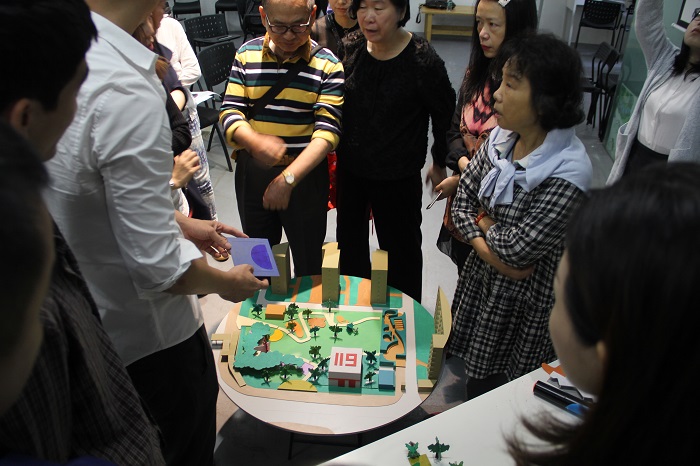

中康路上的第一个“改造节点”就是一个“闲置”了20年的地块——1989年该地块与华茂苑小区原同属一块宗地,自2000年分宗至今,期间几次建设的方案都遭到居民强烈的反对以至无法推进。通过“梅林行动”的一期小美赛,该地块的设计竞赛于2019年3月正式启动。竞赛在中期工作坊、方案评审会及方案确定后的调整沟通会,都邀请华茂苑居民代表深度参与。过程中有矛盾、有争执、有和解、也有妥协。在一次工作坊中,入围设计团队带来了可拼装模型,还未等工作坊开始,在场居民已经开始热烈讨论并动手拼装构思。

最终的优胜团队自组空间拥有一定的社区项目经验,也相对顺利地与居民建立了沟通方式。自组空间的设计亮点之一则是公园里的“裂缝花园”,即把原场地的硬质地面杂碎并就地消化,作为微地形及景观的材料,减少了建筑垃圾。公园基本建成后,从“裂缝”中生长的植物逐渐引来了很多蜜蜂和蝴蝶;曾经四面封闭的实体围墙也仅剩下靠小区的界面变为了通透围栏,临街完全开放。

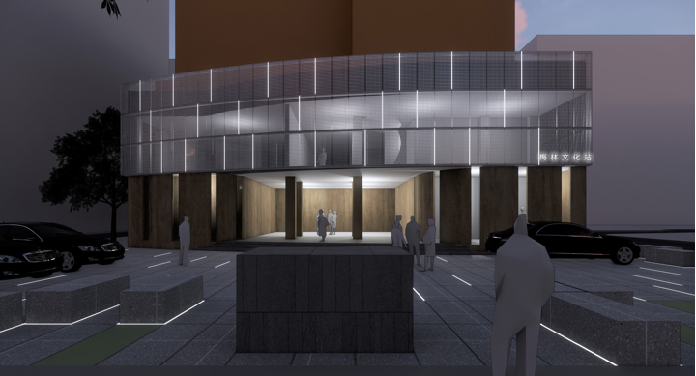

中康路上的另一个公共空间是梅林街道文化站前的小广场,广场上承载着许多活动:放学后的嬉戏、工人的休憩、还有偶尔的晚间电影放映。

然而,广场却同时承担着文化站工作人员的停车场这一功能,导致其常常成为消极的空间。同时,体积过大的车止石和障碍物、老化的立面、可怜的照明和采光等问题同样影响着这个小“社区中心”及公共空间的使用。设计师认为这栋文化站建筑与城市界面之间也存在着割裂,希望将建筑前面的广场也变为建筑的一部分。同时,当夜幕降临,室内因为灯光而变成了透明的。穿孔金属板之间的灯带亮起,从立面一直延伸到广场的地面。建筑与广场将以这样的方式结合。

文化站的设计改了多稿,其中也存在着城市使用者及城市管理者诉求的矛盾。有时,管理者的态度有时能促进街道的发展,有时也会限制街区的活力。比如街道座椅——增加它会使人的停留延长,提升了街道的活力,却也大大提高了城市管理、保洁难度。

沿路往北些,有一个颇为“临时”的结构,是一个已经存在多年的小花店。经过观察与了解,花店主要为附近小区居民服务,也为前来旁边医院探望病人的人提供价格优惠的花卉。临街界面被店主挂满了绿萝,活像是简易版的垂直绿化。单从街道更新的角度来考虑,这样的存在很容易被纳入是否违建的讨论中,但我们却觉得它的存在有着重要的日常意义——它已经作为社区的一部分,为周围的人提供便利,也解决了几个人的就业问题。

于是,这里连同其南边的长段破损围墙被视为另一个公共艺术的节点,设计师经过与店主的充分沟通,考虑到有限的预算,为他设计了最简易而满足他需求的一些设施,同时希望把这里变为一个绿色的公共空间。

后来,花店店主得知了路南边小公园的建设计划,表示愿意提供一些植物协助公园中或小区里的共建花园。虽然现在花店因为权属原因有一定的争议,但我们仍希望它能继续存在下去,并以植物为媒介去构建新的社会关系。

以梅丰创意小公园为例的城市共享资源承载着丰富的社会关系和力量,小区的部分居民把这里的开放也看作是他们一部分人“斗争”长达20年的结果。社会学家Saskia Sassen认为城市特质 (Cityness)存在于城市中一些未被设计过的场景、非正式的瞬间及各种差异的交点,而诸如小花店这样的存在则可以说是这片区域城市特质的部分体现。

边界与矛盾

公共领域的概念相对于私人领域存在,反之亦然,而两者之间必有边界。在介入城市公共空间的过程中,对边界的处理虽是难点,却也有可能激发更多自发性的活动及社区互动。当边界状态发生改变的时候,内与外的相互联系就建立起来,且彼此对望了。

作为节点之一的“墙·美术馆”则是一次关于边界空间的探索。所谓的“墙”是指原有场地西侧400mm宽围墙,因墙边布置有大功率充电桩,所以人行道常年被货车、卡车占据。南沙原创的设计方案将围墙拓展成宽3米的构筑物,建筑师尝试从单一建筑元素——墙,转化为城市元素:公共空间的可能性。

“墙”内除了公共艺术中心,还有雕塑家园,里面入驻了上百家小型设计机构和工作室。未来的墙 · 美术馆将定期由社区内组织、策展,增强社区与周边居民的互动与交流。

在前期调研中,中康路上的种种冲突都被提取出来具体分析,希望改造过程中可以最大限度的考虑、甚至调和这些矛盾。比如原定已要悉数更换的近180棵行道树,在被团队主动纳入调研范围后,邀请植物领域专家前后进行了4次踏勘,逐棵“诊断”,形成行道树的档案库,并最终成功留下了三分之一曾见证过这地区发展的“绿色伙伴”。

解决城市空间中的矛盾也许需要耐心的调研、或巧妙的设计、抑或需要时间。正如扬·盖尔曾提到的,城市内部能够成功改变的关键,无疑在于其渐变的方式而非剧变。

“嫁接”—— 初试 “街道美术馆”

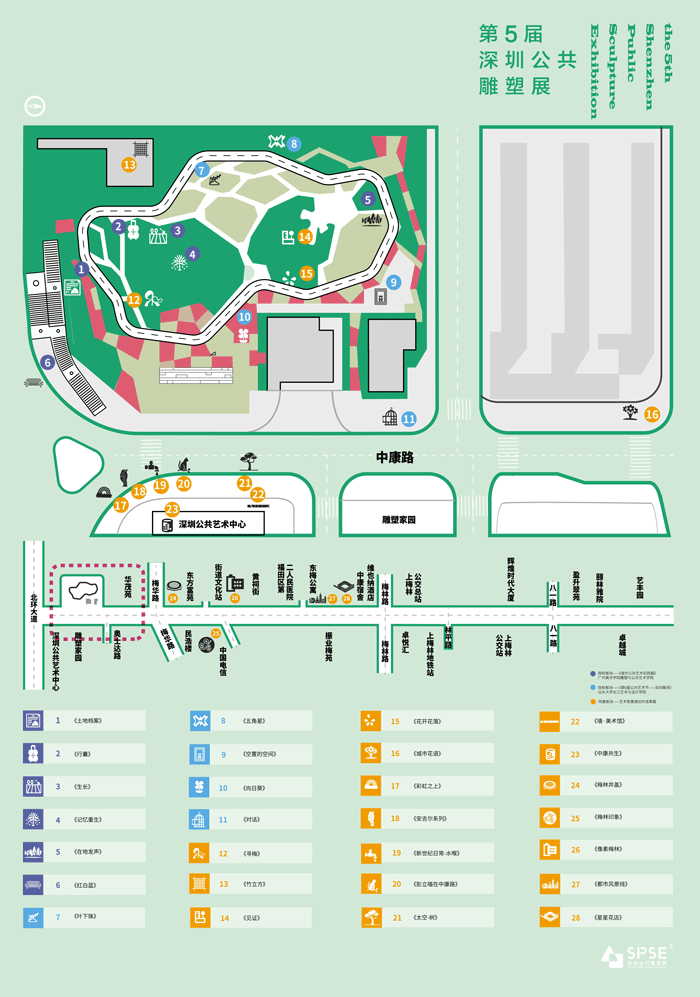

在中康路的概念设计中,街道活动是重要的组成部分,也是能够促进社区在未来不断自我发展的关键。在这个概念的构建中,梅林街道办事处和建科院全力推动与支持,也投入了很大的力量。2019年12月,刚刚完成的梅丰社区创意公园就匆匆迎来了深圳市第五届公共雕塑展。

第五届公共雕塑展以“嫁接”为主题,通过切入社会现实的艺术行动,在场地基础设施更新后,用公共艺术积极介入街区生活,激发城市空间的潜能。本届展览亦呼应了“中康艺术长廊”独特的“策展城市”工作模式,由张晓飞担任策展人,邀请了20位/组艺术家,经过多次走访调研,选取老旧围墙、闲置公共空间和破旧设施作为改造节点。本届深圳公共雕塑展也首次与院校合作,将院校公共艺术教学付诸实践,为年轻艺术家提供介入公共空间创作的机遇和平台。展览结束后,将有部分永久性作品长期在中康路陈列,陪伴社区的成长。

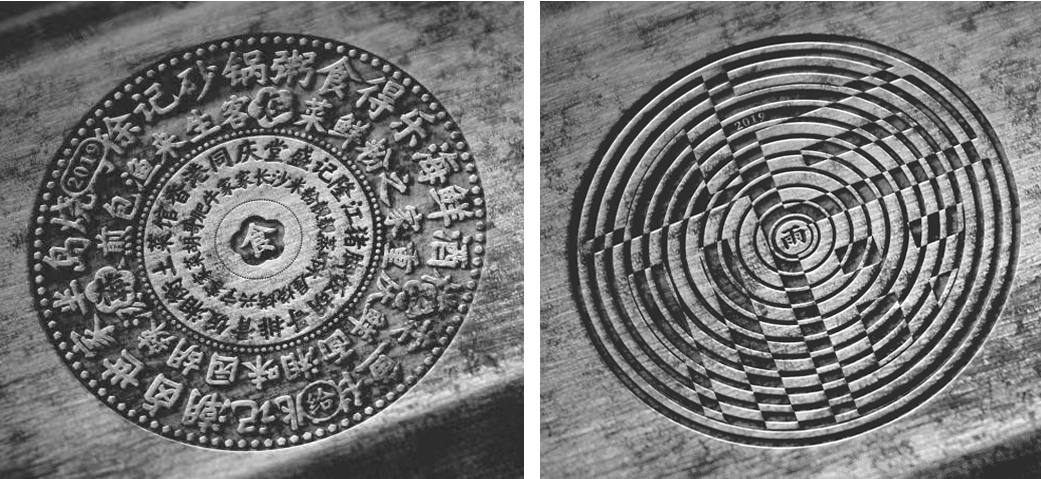

展览中不乏取材自梅林的人文历史的作品,让不少居民感到认同,也让到访者更加了解这里。例如“土地档案馆”,就是梳理了在观展者脚下这片土地过去几十年的历史;一位剪纸艺术家在老旧围墙上以剪纸的形式展现了上梅林村“龙母宫”、“黄公祠”等,从她的剪纸中能看到梅林和福田从农田到高楼的变迁;木雕艺术家利用因为换树而被砍下的树干,在原地用几天时间雕刻成了一只猫。

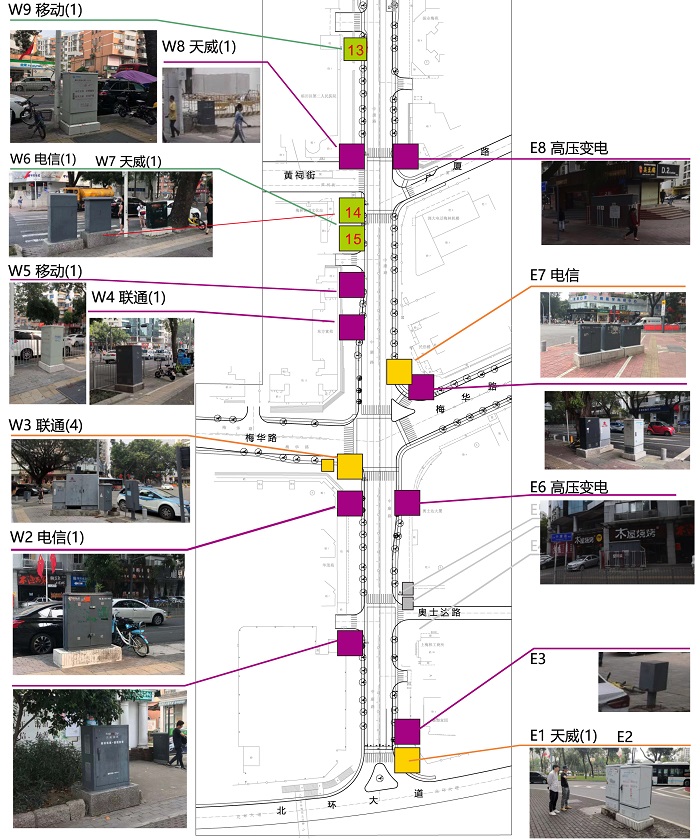

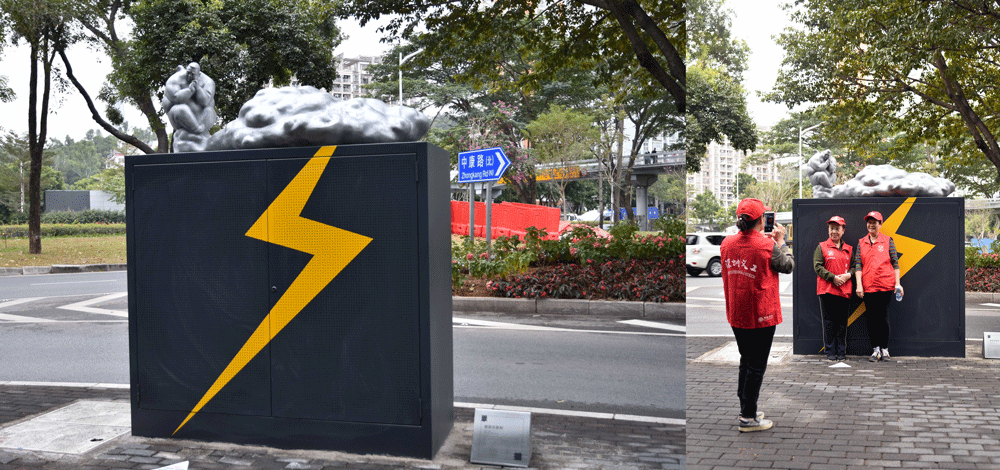

此外,中康路上的街道设施破损、老化,二十余组老旧变电箱和很多未经考虑放置的井盖也纳入了介入范围。曾经缺乏考虑的布局也确实影响着城市美观甚至是通行功能,然而移走的费用极高。在把整条路上的变电箱归类并标示后,城市设计、平面设计及艺术家进行了多次谈论,最后决定将部分变电箱交给艺术家,对大部分变电箱进行标准化处理,采用统一的颜色而非花花绿绿的图案,与城市环境和谐共处。

结语

经历了过去几十年的城市快速扩张,我国部分城市城区的发展也趋于饱和,在“存量规划”原则的新背景下,对现有空间品质的提升和改造尤为重要。在深圳这样一个“流动的家园”里,也许在许多地方难以深入探讨社区这一概念。但是随着这座城市的逐渐成长,越来越多的城市、社会实验在这里与人们发生联系。也有越来越多的设计师突破职业的壁垒加入到社区更新、社区营造的队伍中[2]。“社区”是提升空间品质、激活生活和交往的一个有效切入点。所谓“城市策展”,也是去了解、引导、沟通、共同创造和营造场所的过程。

在社区这个议题周围环伺的不只是居民及基层政府,还有诸多专业工作者,包括社区营造、公益、城市设计、建筑、绿色环保组织等。也许社区及专业工作者之间易缺乏合作桥梁,鲜少有可依照的路径,机制和灵感的创新在一次次碰撞中击出火花。艺术家黄永砯曾说:“通常,一个人的立场可能是单一的,但当你变成一座桥时,就必须有两个立足点[3]。”在“策展城市”的过程中,由策展人充当的桥梁需要连接社区与专业工作者、设计师与城市中的各利益相关方,甚至是连接本地与更广阔的场域。

中康路的改造目前仍在进行中,作为一条繁忙的生活、商业街道,未来除了交通、人行环境的安全性将得到提升,街道上也将在新的一年完工诸多与本地息息相关的“叙事性”设计。它们可以在公共领域制造有趣的介入,把陌生人和社区聚集在一起,未来可以成为话语实践和社会创新的有效场所[4]。通过诸如此类的城市“事件”,尝试建立弹性机制,增强城市社区的凝聚力和“韧性”,发挥社区的力量,未来不光是在紧急事件时,在日常生活中也将至关重要。

项目合作:

福田区梅林街道办事处

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

节点设计合作:

南沙原创建筑工作室、深圳市自组空间设计有限公司、今天艺术、卢远良、刘国栋、潘英标、孔森、叙事空间建筑事务所、青·微舍工作室、郭梦

参考文献:

[1]. Gabrielsson C, ‘The necessity of distance’, in S Chaplin and A Stara (eds.), ‘Curating architecture and the city’, London: Routledge; 2009: 219.

[2].倪旻卿,朱明洁. 开放营造:中国社区的设计驱动型实践 [M] . 上海:同济大学出版社, 2017

[3]. Obrist H, Raza A. Ways Of Curating. 1st ed. London: Penguin Books; 2015:129.

[4]. Austin P, ‘Enhancing Social Cohesion through the Design of Narrative Environments in the Public Realm’, in: Open your Space. Tongji Unversity Press, 2017

CATALOG

SUMMARY:

2019深港城市\建筑双城双年展(深圳)以“城市交互”为主题,在福田主展场里分为“城市之眼”及“城市升维”两个板块。其中,“城市之眼”板块回溯了简·雅各布斯的“街道之眼”概念,即活跃在城市街道上的居民,是最有力的保障社区邻里公共安全的群体。而深圳市城市设计促进中心在“城市之眼”的子板块“策展城市”中,展出了“中康艺术长廊”的阶段性成果,回应了空间的社会化参与主题,旨在讨论当下文化事件对于城市空间本身的影响,以及将城市策展实践地方化、社区化后引发的思考。