- EVENT >

- COOL CHAT >

- DETAIL

深圳市中心区城市规划史交流分享

2023-11-24

深圳市红荔西路8009号规划大厦818室

16271 Reads

ACTIVITY REVIEW

由深圳市规划和自然资源局主办,深圳市规划国土发展研究中心、深圳市城市规划学会承办,深圳市福田区公共文化体育发展中心支持的第170期酷茶会于2023年11月24日下午在规划大厦818举行,深圳市规划国土发展研究中心总建筑师周劲主持,分享嘉宾:陈一新(博士,深圳市规划和自然资源局原副总规划师、一级调研员)、顾新(深圳市规划国土发展研究中心详细规划二所副所长)、佟庆(深圳市规划国土发展研究中心详细规划一所主任规划师)、叶子君(深业泰富物流集团股份有限公司首席规划设计师)。

嘉宾分享

陈一新

深圳市规划和自然资源局原副总规划师、一级调研员

深圳市中心区城市规划史交流分享

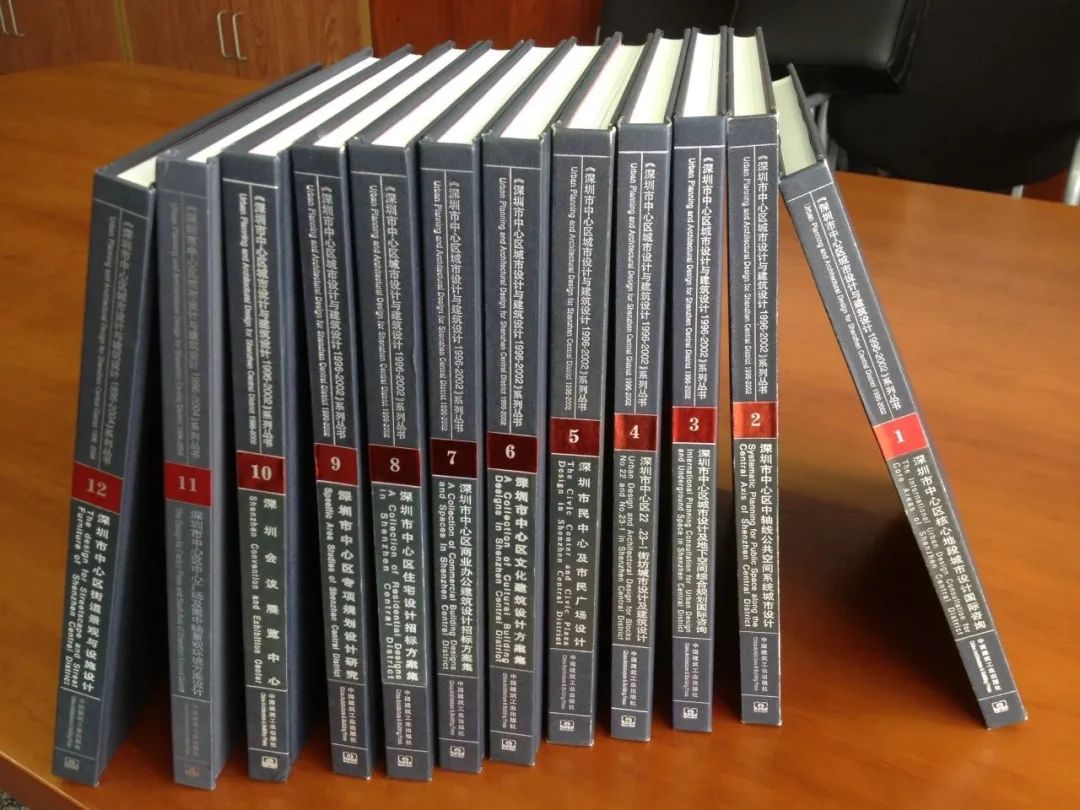

《深圳市中心区城市规划史》(图1)这本书是深圳快速城市化的缩影,也是我作为中心区规划实施参与者奉献给社会的礼物。深圳40多年来已成为人类发展史上的奇迹,如果没有太多的故事记载下来的话,这是城市的遗憾。我作为深圳奇迹的见证者之一,总有一种历史使命感,把我收集到的资料整理出版奉献给社会是有意义的事。

1984年我大学毕业,直接考上同济大学建筑系硕士研究生,所以继续留在同济读研,1985年暑假我第一次来深圳旅游,当时印象最深的是深南大道只通到上海宾馆,往西全是土路、农村。上海宾馆以东两边都是建筑工地脚手架。所以,1985年我对深圳第一印象是深圳像似一个“县城”,“县城”中心还在建设之中。1989年5月我应聘到深圳大学建筑系工作,至今35年我一直在深圳工作居住,从深大到深规院,1996年到深圳市规划国土局“深圳市中心区开发建设办公室”(以下简称“中心办”)工作,见证了深圳从一个“县城”规模成长为一个国际大都市的奇迹,所以我深感幸运,这是我写作本书的缘由。

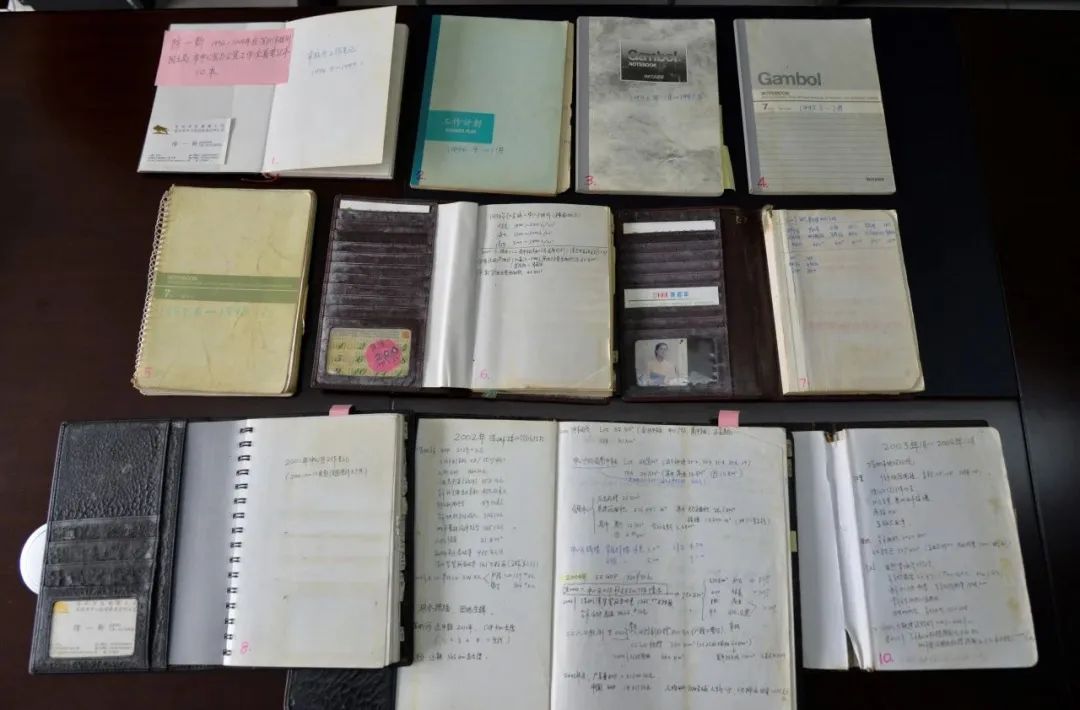

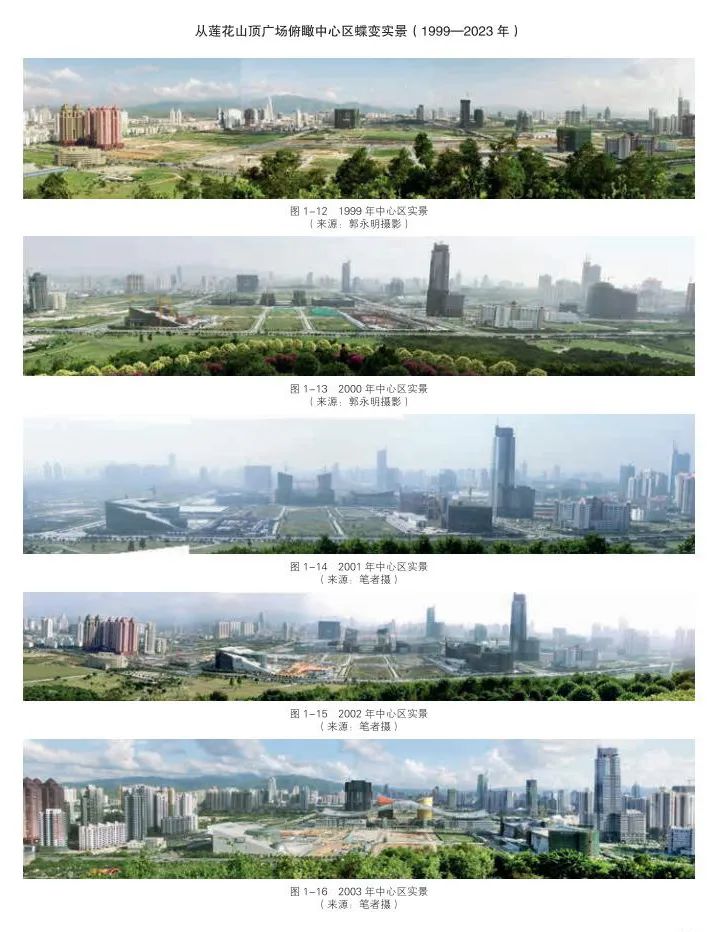

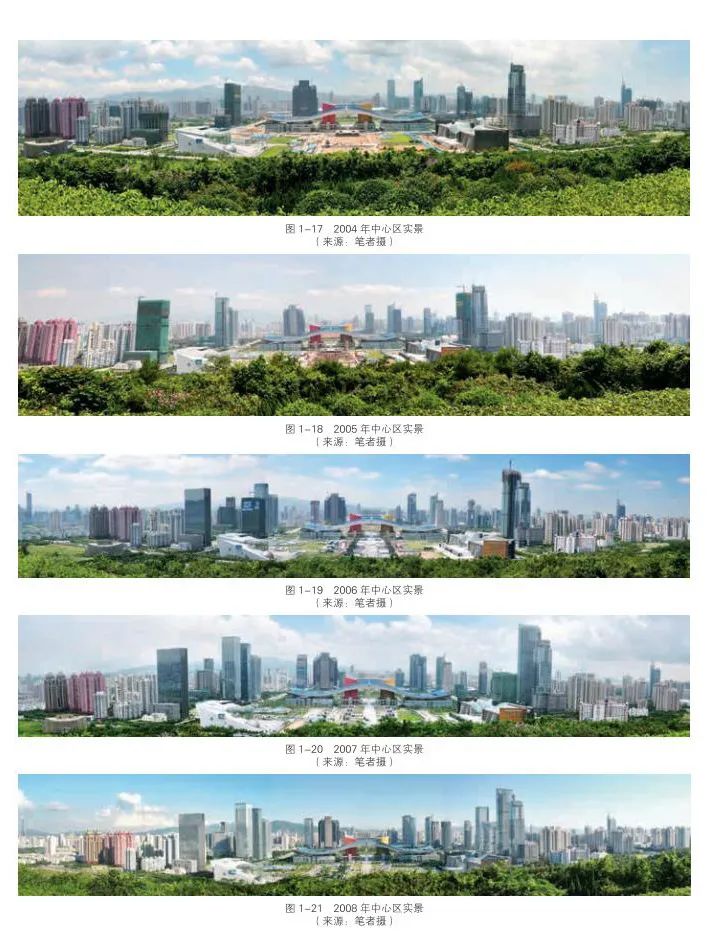

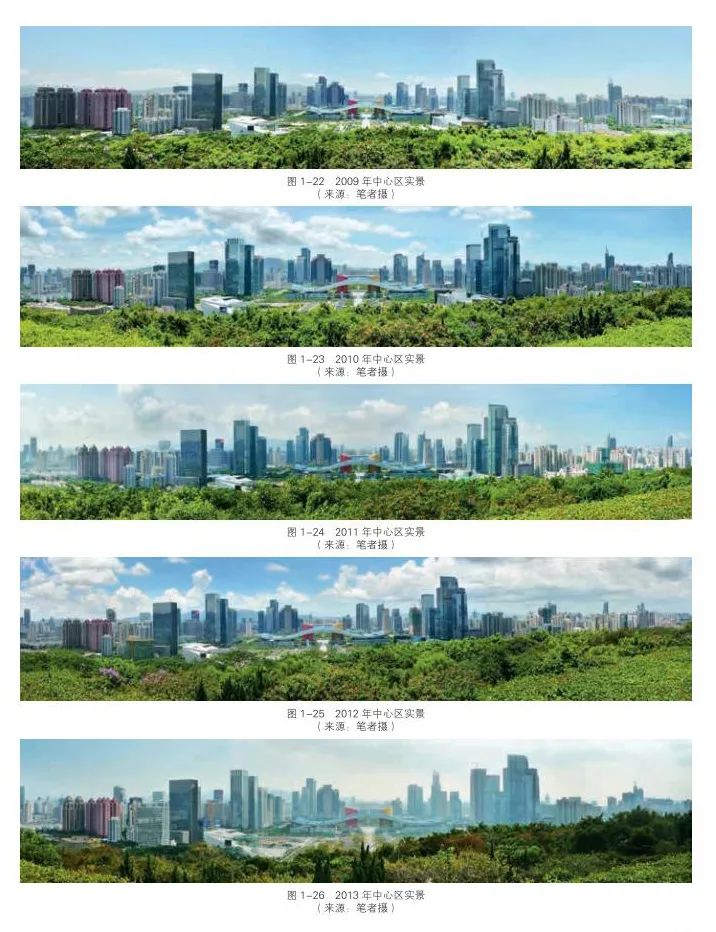

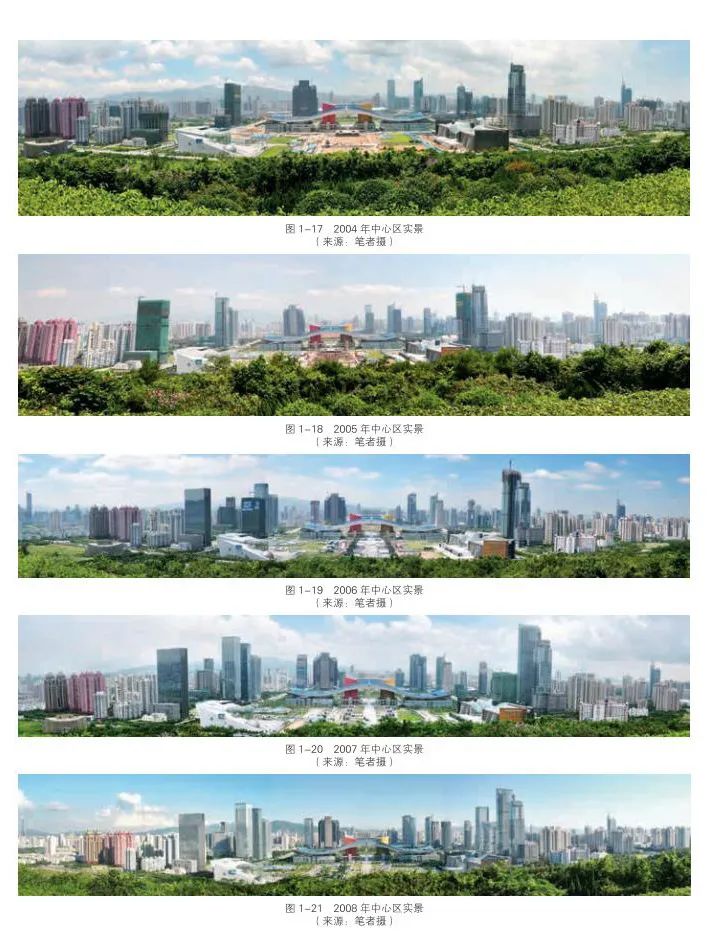

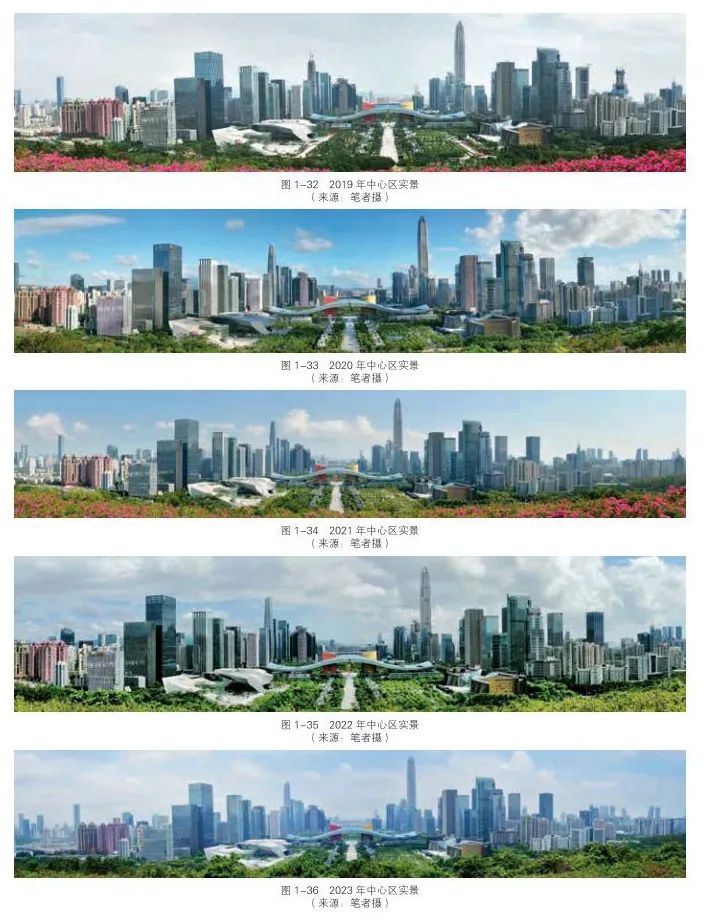

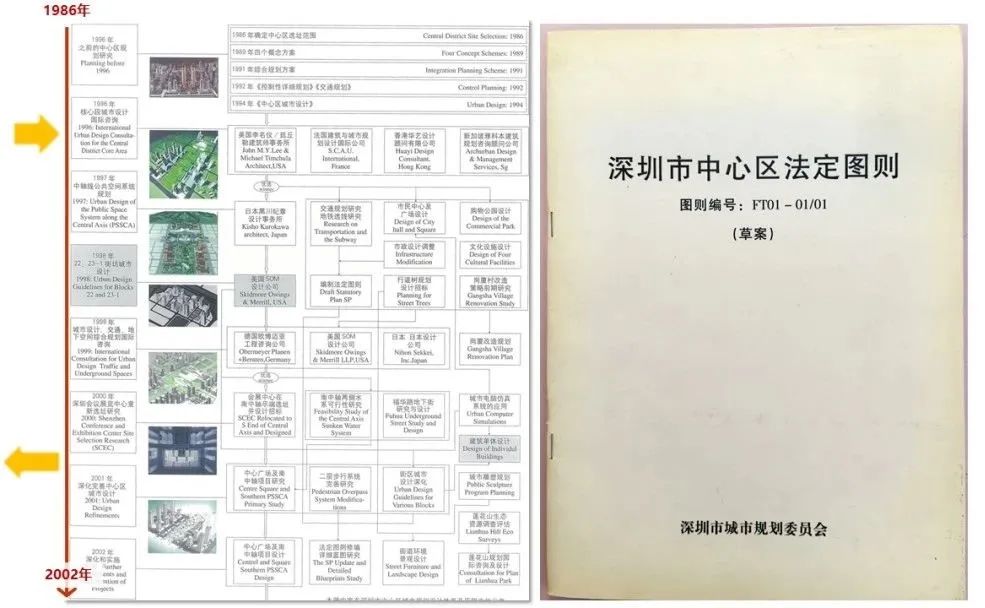

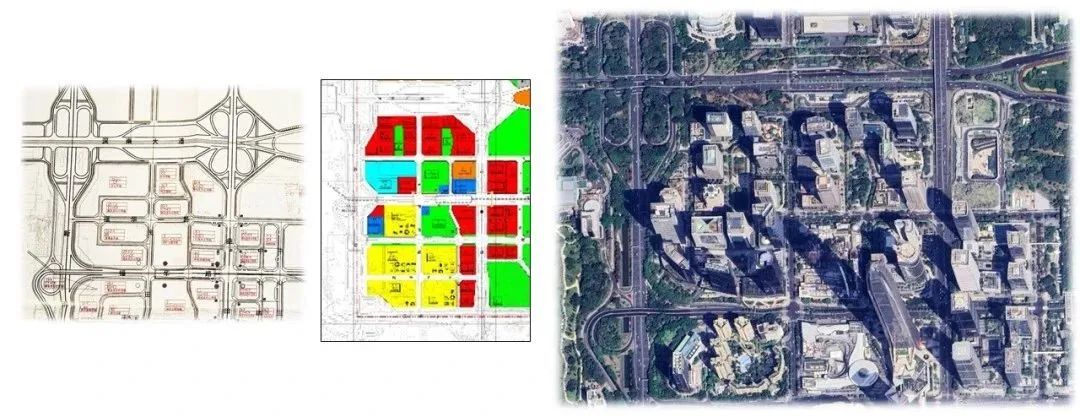

这是1980年的中心区原貌(图2),可以看到深南大道的土路已经有了,有岗厦村、莲花山、河流、鱼塘、荔枝林等。从1990年成立福田区,到1995年(图3),整个福田区外围几乎建满了,但中心区最后留下来了。深圳市政府和我们规划国土局一直坚持“先外围、后中央”的建设原则,把土地价值最高的地块留到最后来建设。这是历届领导的高瞻远瞩的结果。1996年市规划国土局成立中心区办公室,当时有我和黄伟文、朱闻博、沈葆久这四个人。1996年中心区仅有这几栋大楼,中银花园、关山月美术馆、儿童医院、投资大厦、邮电信息枢纽中心、机电设备安装公司家属宿舍、皇岗中学,还是深圳最佳“练车场”。2020年正值福田区成立30周年,区档案馆领导来找我,说我是当年中心办负责人,是否可以提供一些实物来印证中心区从无到有的历史。我找到了自己在中心办工作期间的十本笔记本(图4)。还有中心区从1999年到2023年在莲花山顶定点拍摄的连续照片“成长册”(图5-9)。

中心区经过40年的规划,30年的建设,现在不但按照规划蓝图建成了行政文化中心、商务中心和交通枢纽中心(图10),而且形成了金融产业,这里凝聚了深圳市历届领导、规划国土局几代同仁和国内外专家、设计师的辛勤汗水和智慧远见。这里面故事很多,今天重点讲几个故事。

第一个故事,中心区非常幸运,首先是超前选址、定位精准。1980年,深圳特区重点在建罗湖上步组团和蛇口工业区,福田这里还是福田公社,是未来的新市区。1980年《深圳市经济特区城市发展纲要》上文字为:皇岗区设在莲花山下,为未来吸引外资为主的工商业中心,安排对外的金融、商业、贸易机构,为繁荣的商业区和居住,面积165公顷。该面积大概是现在的金田路和益田路之间。所以,1980年纲要不但规划选址定位准,连占地面积都划得比较准。所以说,中心区是非常幸运的,1980年在一片农田上能够选址定位,非常宝贵。

第二个故事,储备土地是关键。中心区规划蓝图能够实施,关键在及时征转土地和储备用地。1981年深圳特区曾经划了30平方公里和香港合和公司合作开发30年,但1986年收回土地。如果这30平方公里当年没有收回来的话,福田区就没有今天,深圳更没有今天。这是中心区的幸运,也是福田区的幸运。后来我们中心办在首次试点编制中心区法定图则的过程中用技术手段预留了许多发展用地。才使2005年以后,中心区还储备了十几块宝贵的商务办公用地,用来建设金融主中心。所以,中心区征转土地、储备用地、拆除违章、规划预留等一系列英明举措,是实施中心区城市设计的关键。

第三个故事,睿智决策中心区开发规模。1992年,中规院深圳分院编制中心区详规,准备1993年要建设中心区道路工程,1992年很难预测中心区未来需要多大规模,但规划师非常聪明,提出高、中、低三个方案。规划局和市领导决策也非常睿智,确定中心区地下按照高方案1200万平方米修建市政管网容量,地上按中方案控制规模。当年中心办按照750万来控制地上计容面积。如今中心区地上已经建成了1200万平方米,这个非常巧合,前面的预设已经真正实现了。

第四个故事,深圳的城市设计以中心区为先例,中心区城市设计是成功的实例。1987年,英国陆爱林戴维斯规划公司跟我们局合作编制了深圳城市设计首例。实际上1996年中心办成立后,我们一直不知道有这本城市设计。但中心区从1996年至2002年是中心区城市设计最频密的阶段,中心区逐轮编制并推进实施的城市设计都基本实现了城市设计的五个要点。至2004年中心办汇编了《深圳市中心区城市设计与建筑设计(1996-2004)》12本丛书(图11)。

第五个故事,中心区开创性地运用了城市仿真,避免城市设计的失误。1996年市民中心(当时名称:市政厅)建筑方案招标时,建筑面积大约7万平方米。所以中标方案的大屋顶比较扁平低矮。后来有专家提醒我们这个建筑尺度超大,它跟莲花山及周围建筑环境的尺度需要验证。尽管1997年用300多个氢气球做了市民中心屋顶的双曲面轮廓线的足尺实验,仍难以验证该建筑尺度问题。1998年中心办找到了一家香港公司用城市仿真技术来验证了大屋顶尺度,结果发现,因建筑规模体量较小、屋顶低矮,一旦建成的话,大屋顶“压”在山顶上,景观不佳。于是在电脑仿真里把市民中心屋顶抬高了十几米,使大屋顶高于莲花山顶,同时建筑规模也响应从7万平方米增加到20万平方米。现在建成的市民中心与北边莲花山及周围环境形成了较好的尺度关系。这是仿真的功劳。

第六个故事,中轴线人车分流二层步行系统是几代规划师的梦想。在1982年深圳特区总规简图里就出现了中心区的中轴线,并在后续历次规划设计中保留并深化设计。2001年市政府决定采用PPP模式“一气呵成”建成中轴线城市客厅。2002年至2003年间,市政府已经确定城市客厅工程的建设管理甲方(3+1)和设计乙方(3家联合),后因种种原因未成。2009年水晶岛规划设计国际竞赛,“深圳之眼”方案获得一等奖,后续几年多次修改方案亦未实施。2016年强区放权以后,福田区政府十分重视提升中心区公共空间活力,专门立项要把中轴线二层步行系统连接缝合起来(图12)所以,发展中心的顾新所长、佟庆高工、翁锦程工程师,还有虞稚哲建筑师、叶子君总师等都将继续分享中心区规划设计及二层步行系统连接的故事。

总之,城市设计实施是一个接力棒,要一代一代传下去。

顾新

深圳市规划国土发展研究中心详细规划二所副所长

佟庆

深圳市规划国土发展研究中心详细规划一所主任规划师

中心区法定图则1.0和3.0

顾新:

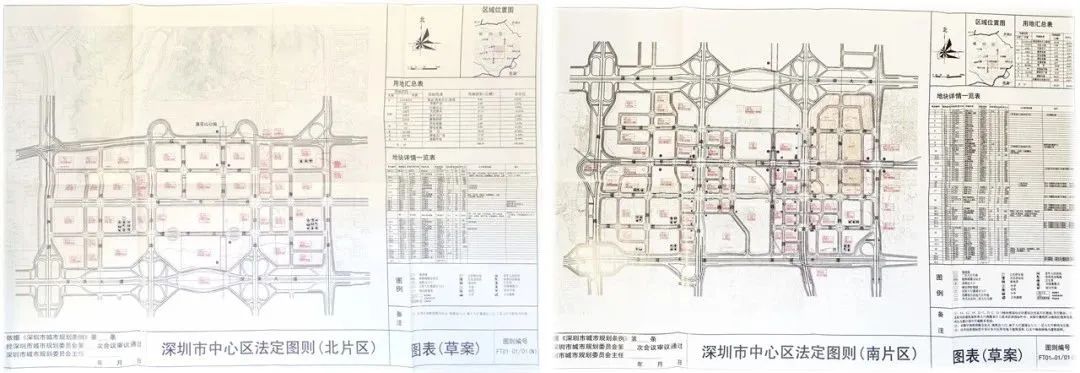

96年,我从同济硕士毕业来到深圳,《深圳市中心区法定图则》是我工作后接手的第一个大项目,也是深圳市开创法定图则制度创新的起始点,它的编号是FT01-01/01。我们在98年的时候诞生了第一版图则,现在看来十分清秀和干练,用图表把编号、功能、容积率、配套等一并概括,备注中列明权属信息和管理实施等要求。这是从香港学来的做法,以法律文书的形式把规划固化下来,这是深圳的第一次探索,对全国来说也是一次创新。

刚开始感觉这活儿不好干,虽然我在江苏工作过几年,但还是觉得有点难。难在哪?中心区从1986年开始就陆陆续续开展了非常多、不同类型不同层次的方案,包括控规、城市设计以及各类专项规划等等,建设过程中又陆陆续续的批出去一些项目,每个地块的审批要点还是纸质的,一张一张的去复印。怎么把这些不同的要求消化并落地是不容易的。那时候我们时常和局领导开会,具体讨论某个地块、某个项目、某个控制点,把种种问题逐一解决,稳定下来,才诞生出了第一版图则。现在回想起来,不禁感慨,何其有幸能亲眼见证并直接参与到中心区早期的成长当中!

对比看1998版、2000和2002版法图的变化,最明显的差别在于道路。路网虽保持着四平八稳的基调,但立交桥的设置发生了很大的变化。基于当时的认知,我们学习西方的先进做法,认为快速路代表着效率优先。现在回头看,追求效率没错,但要综合考虑地块大小、开发强度和支路网密度及人行需求等系统问题,既考虑交通效率也要考虑土地使用的效益以及人的感受。第二个差别在于轨网。当时只有两条线,一号线和四号线。一号线原计划走深南路,考虑到客流因素改走了富华路。后面轨网建设的发展完全超乎了我的想象。就我个人的看法,一号线如果没有南移,且在深南路最宽敞的区域走一段地面,也会是一道亮丽的风景线。

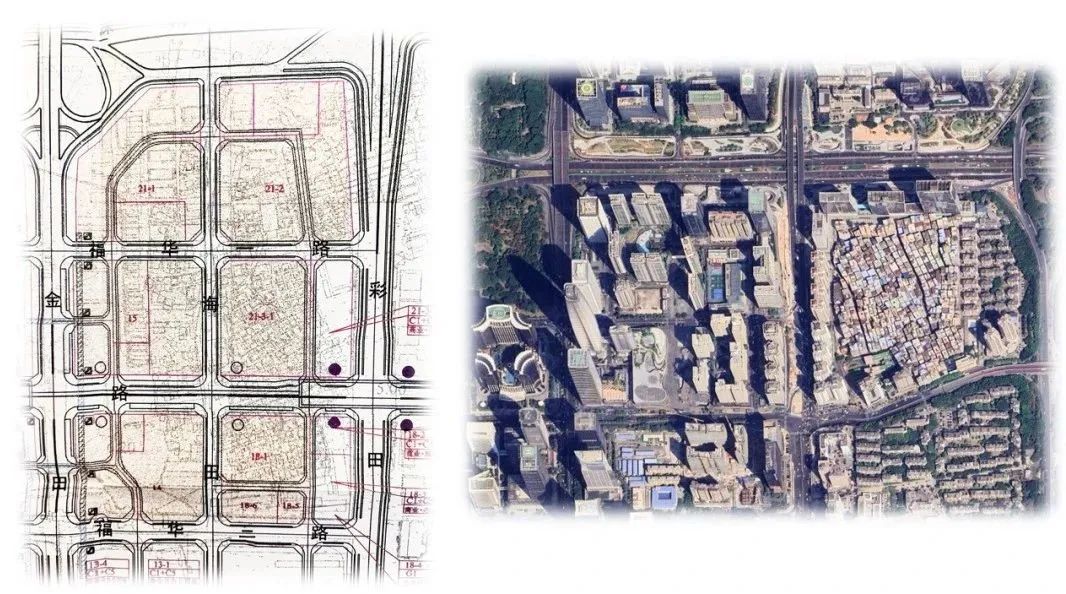

还有一些片区的变化。岗厦村在当时的规划中其实相当于开了天窗,我记得我还专门跟现在深圳大学的杨晓春教授一起进行了实地调研。那时候我们两个女孩子去村里东拍西拍,胆子还挺大,村民质问我们是干什么的!当时每家每户都在抢建加建,房子建得密不透风。下图中道路东侧是现在的岗厦村(东区),肌理上和当年没太大变化,只是靠两侧道路的外圈建高了,与道路西侧形成了鲜明的对比。这种新旧肌理的对比我觉得蛮珍贵的,展现着深圳不同阶段的历史印记,是一种有意思的形态。

“十三姐妹”是深圳中心区采用小街区、密路网用地模式的开端。当时,选择了这个区域开展城市设计,方案确定后,图则再进行局部调整。这种法定图则补丁式个案调整的工作方式,我们现在也是这样做的。

佟庆:

很荣幸中心区3.0的版本传到了我这里,确实战战兢兢、如履薄冰。其实在2010年就接到了这个项目,当时就有一个疑问,中心区经过这么多年已经基本建成,还有必要编新一版的法定图则吗?但仔细一想,中心区在2010年之前是一个快速成长的过程,在2010之后是不是就应该是一个高质量发展的过程?所以图则修编还是有可为的。那编点啥?先不管旁的,先说我们继承了什么。

首先看外在。一个大中轴是非常体现空间秩序的要素,不是每个城市都有,这个秩序感,给人一种庄严的气质;再就是双龙飞舞,在李名仪先生那版城市设计里就已经提出了,塑造了中心区整体的空间印象;还有诗书礼乐空间,像音乐厅、图书馆、展览馆等。

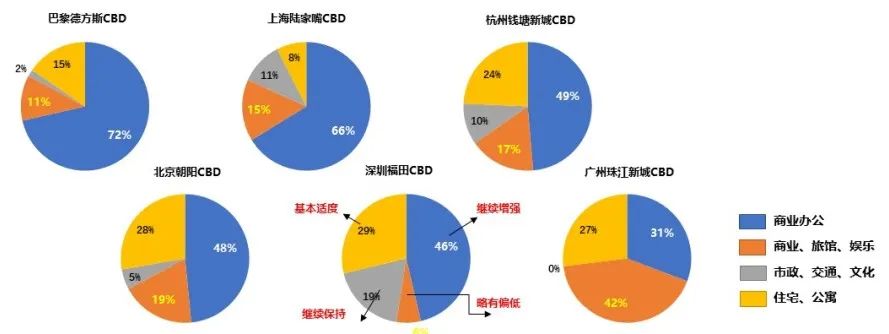

再来看里子。怎样才能叫做中心区?在陈总之前出版的一本书里,我们学习到商业办公比例预控的重要性,商业办公的规模越大,CBD的等级就越高,如果达不到这个比例,中心区就起不到该有的服务辐射作用。其次需要有综合性,中心区把行政、文化、商务、交通、公共活动五大功能合为一体,体现着开放的中心区现代化气质。

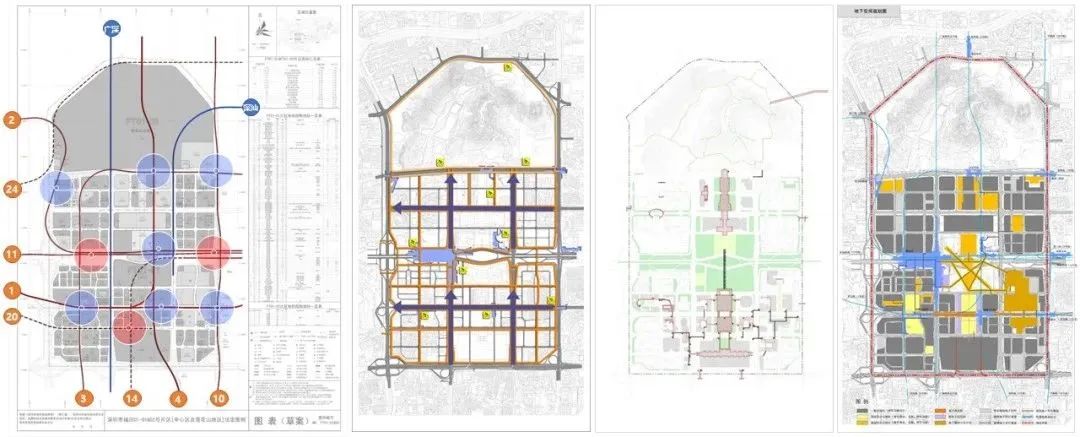

这一次的修编我们把一些新的理念和新《深标》进行了注入,特别是提高轨道及地下空间要求。中心区现在有包括深汕高铁在内十条以上的线路,必然对地下空间带来新的挑战,串联到慢行系统、二层连廊上都是需要规划先行的,提前把大的格局确认下来是必要的。

我们还收集了大量的个案调整,这里面牵扯到了三四十项、五六十个地块。每个地块都有故事,过程中充满了各种博弈与权衡。举一个例子,大家应该还有印象,原来中心区有一块国有储备用地,先前被展鹏球场临时占用为足球场。而规划修编需要对这块土地进行调整,故而引发了一个小风波,媒体、人大、政协都很关注,不同的声音很多。其中,晶报一篇“尊重法治,拒绝悲情”的评论文章让我们感触很深。我们更加清晰地了解到,哪些是应该坚守的,哪些是应该去沟通协调的,这项工作既要尊重产权收回球场用地,更要关注市民朋友们对球场活动的强烈诉求。后续,福田区也同步规划建设了大大小小几十个球场来满足市民需求。

最后一个关键词是运营,福田区政府非常有眼光,高瞻远瞩地做了一些“福+计划”,让福田中心区的活力完整地激发了起来,可以看成是从形成资产到经营资产的过程。中心区真是在不断养成当中,从规划、建设到运营,息息相关、紧密相扣。祝福中心区越来越好!

叶子君

深业泰富物流集团股份有限公司首席规划设计师

中心区二层连廊系统的项目实践与思考

大家好,我是叶子君,来自深业集团,是一名建筑师。我本身是深圳人,在深圳出生和成长,对于早期深圳的发展和中心区的建设过程,我也算是亲历者。

我自己也没有想到有朝一日能参与中心区的建设,关于中心区的故事我想从深业上城说起。深业上城是我接触的第一个中心区项目。最初这块地的规划设计条件有一个视线通廊的设置,这个视线通廊的宽度是100米,限高是30米。

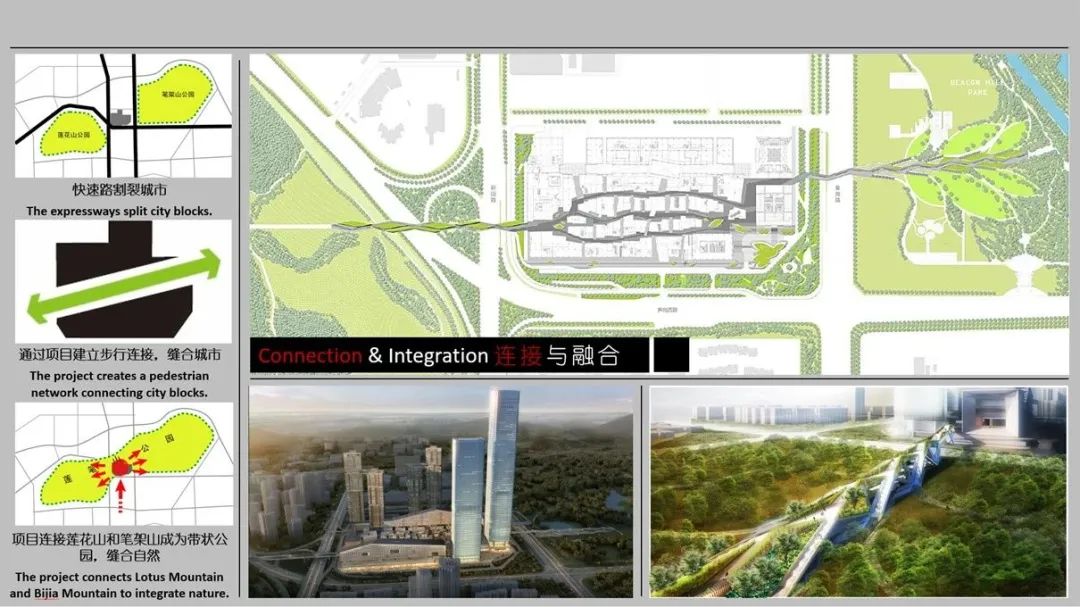

深业上城最早的一版方案,基本就完全按照通廊来考虑的,把高的房子都放在通廊的两边。我想规划初衷,是希望把莲花山顶跟笔架山顶在视线上有一个对视联系。后来我们发现,这个特定的视线通廊需要在非常特定的位置,比如在两座山山顶,才能实现它设想中的效果。实际上,我们在日常的城市地面层面,是感受不到这条视线通廊的。

当时研究这块地,发现有很多快速道路把城市割裂开了,行人穿行很不方便,所以我们思考有没有可能做一个城市的缝合?这张图就是我们当时的设想,未来大家先抵达深业上城,然后再通过两座连桥往两边公园走,这样可以弥补两个公园停车位不足的问题。所以我们和规划部门积极沟通调整规划条件,把图面上的视线通廊,落地成为能实际走通的城市步行连廊。事实上现在也的确实现了这个规划意图。

中心区当时的轴线其实已经形成了,我们在看它的轴线的时候,梳理了三个思路:1.自然生态漫游:有公园、有中央绿轴带,还做了很多景观节点。2.人文艺术漫游:在这条中轴线上分布了很多文化艺术类的建筑。3.时尚购物漫游:这条中轴串联了很多时尚购物中心。

我们当时设想把深业上城的两座桥搭起来之后,可以让中心区轴线一直往北延伸,跨过莲花山,连到深业上城和笔架山,再继续做其他有可能的连接,例如再继续向北连到银湖山。

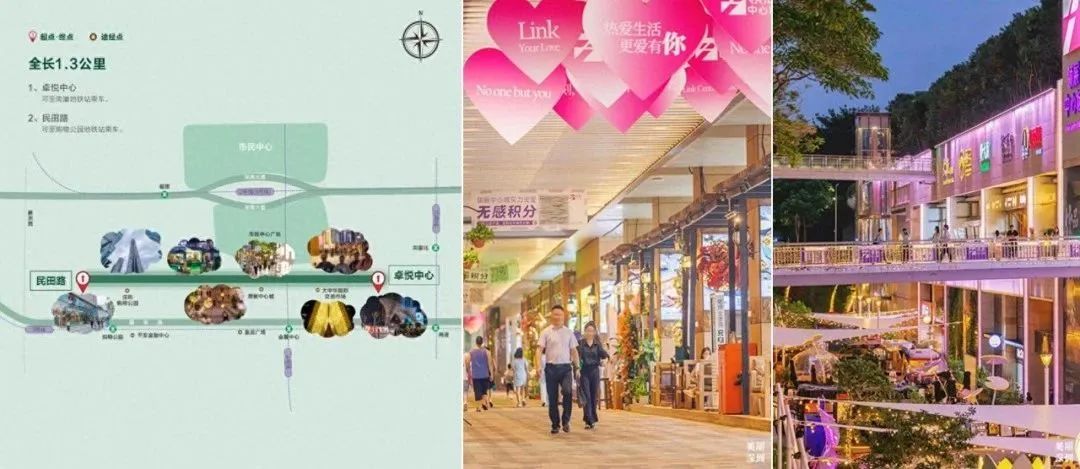

刚刚讲的就是深业上城的故事,它的启示来自于中心区轴线。中心区一直有一个很好的中心轴线的概念,只是它的使用率不是特别高,因为它主要出现在几个商场的屋顶,本身那个屋顶是比较难到达的。

福田中心区二层连廊项目一期建设,我们是代建、实施的单位。一期需要解决的问题——先把人都带到这个平台上。于是一期主要内容就是垂直交通,增加了九部垂直梯,一部双向扶梯,一座步行梯,这些新增设施分布在皇庭广场、中心城、中心书城、莲花山的不同位置。

项目在2017年12月开工,我们和福田工务署签了合同,当时设想得很完美,预计半年完工,但后来发现难度真的非常大。有很多没有办法提前预知的问题,在施工过程中才会暴露。尤其是南区,有很多原先的工程管理不是很规范,原始设计资料是不全的,或者开工之后发现图纸跟真实情况不一样,没有按图施工,这给我们造成了很大困难。尤其是我们在做设计的时候,原设计电梯地下结构避开地下室,但是真实情况是还可能出现结构上的冲突和影响,所以也是一边干、一边调整设计。

我们作为代建方,虽然甲方是福田工务署,但是涉及到的部门非常多,像住建、地铁、城管、交警等,这些部门我们都要分头对接。当时福田区政府很支持这个项目,常委牵头,我们会经常开跨部门的协调会,但这种协调会也不是一次就能把所有的问题解决好,因为每个单位都会有自己的工作原则。

福田区长在2019年4月带队到现场检查,进一步提出提升意见,我们又重新进行了整改,到2019年底正式开放。

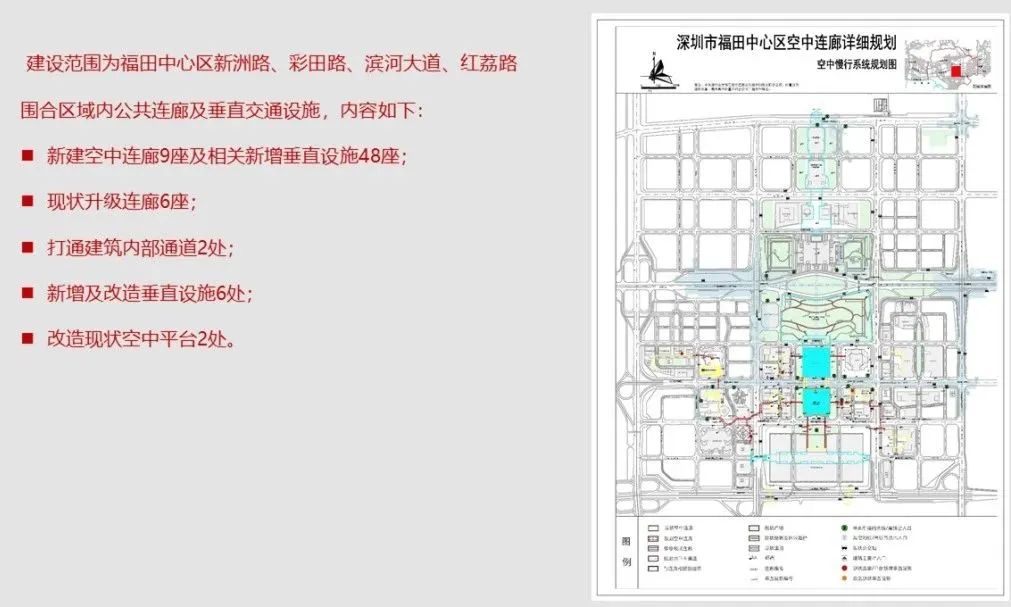

二期建设,就是真刀真枪要去做连廊了,需要新建9座连廊,新增48座垂直设施;其次是现状升级连廊6座;其三是打通建筑内部通道2处,这个有可能是原来规划的时候,要让建筑本身预留一个公共的通道,但是因为连廊一直没连上去,那个通道就变成其他功能了,现在要把它恢复;其四是新增及改造垂直设施6处;其五是改造现状空中平台2处。

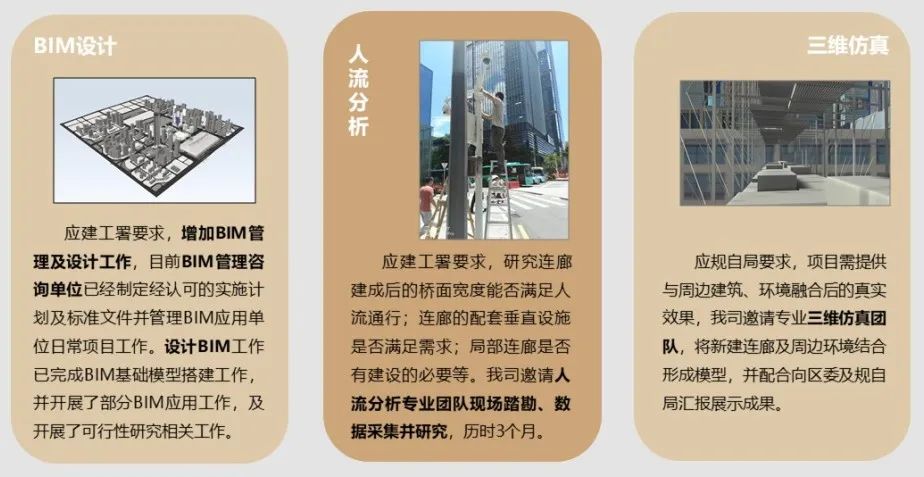

当时我们应工务署要求,做了BIM设计、人流分析、路面增设橡胶跑道的研究,还做了世界100座优秀连廊的分析,配合工务署要求举行一次重大行政决策,通过了专家论证会、民众公示、听证会等多项环节,顺利推进决策工作。我们还应规自局要求,做了城市三维仿真分析。中心区是所有人都关注的区域,而且涉及的利益方非常多,据初步统计,二期项目涉及到的大物业业主就有23家,一些出售型的物业里更可能有几百个小业主。所以中间会出现很多反复论证、反复沟通的问题。

但是中心区二层连廊项目二期实际上并没有全部实施落地,只是完成了一标段的工作,即对现状连接会展中心、皇庭广场、中心城和旁边建筑的六座天桥进行结构加固和维修升级。由于在项目推进过程中出现了难以克服的多方面问题,实施难度过大,于是在2021年初,由工务署牵头跟区政府做了汇报,停止了这个项目。回头看,这个项目我们很努力,但的确有很多客观的因素,单靠企业的力量很难全部推动落地解决,后续如果要重启推进,可能还是需要有更高层次的政策性支持。

还有运营的部分。我们在做这个改造的同时也在想,改造之后,希望可以参与后续的运营。改造只能做连通,但如果没有运营内容做支撑,市民不愿意走上去,其实是没有实现改造初衷的。香港中环的连廊系统大家都了解,在香港,普遍共识觉得这是自然而然的事情,但为什么到我们这边不同业主会有这么大的抗性?其实有几点不一样的地方。首先,香港道路很窄,一个天桥跨越的距离很短,很快就会经过一个建筑到达其他建筑;同时香港的商业很发达,甚至天桥本身成为商业的一部分,很多天桥都是封闭的,有空调,让人走起来不会觉得很沉闷,逛着商业自然就走过去了,人流的引入对业主的商业也是一件积极的事情;香港的地形高差变化非常大,尤其是在中、上环那个地方,可能这里是二层,走着走着到对面就变成一楼了。而我们整个中心区是平的,天桥系统还要坐电梯才能上去。所以我个人的意见,以后的天桥系统如果真的能继续推进落地,是一件非常好的事情,但与此同时,一定要同时配套天桥、平台、屋面运营,把一些需要增加的措施增加上去。不然只是一个连廊系统,真正愿意走的人不会很多。同时还要考虑各方的利益诉求,毕竟如果并没有带来实质性的利益而只是增加管理成本的话,并不是所有业主都希望有额外的人流引入。

希望以后在有各方面的支持下,促进中心区连廊系统的落地,包括连廊更多微空间的发掘、利用、功能植入,真正把中心区的活力做起来。

对谈嘉宾

Y

虞稚哲:

我在KPF工作了十年,做了平安金融中心北塔和南塔。2017年我们几个人从KPF出来成立了自己的事务所,第一个中标项目就是南塔——平安财险大厦。平安在做北塔的时候是2008年,是深圳改革开放、也是全球化最高潮的时候,那会儿追求更高、更地标。2017年,我们参加平安财险大厦的竞赛,就希望做一些跟原先的超高层不一样的建筑。

连桥系统本来规划是很好的,但是在实际使用过程中,因为是不同的业主,连接得并不理想。当时竞赛的时候,规划也提出希望借助财险大厦把这个连桥进行一定程度的修补。我们当时的想法是,有这样的契机,把这个塔楼抬升起来,与其让连桥系统大多数撞到里面,不如让它真正穿过这个塔楼。

很遗憾,这一段跟南塔的连桥到现在也没有实施完成,我们留了这个接口,跟会展中心这边的已经连起来了。从最早的李名仪到陈老师、顾老师到叶总,大家都希望这个城市是更加为人而建造,现在我们是第三代建设这个城市的人,也希望有一些新的语言。连廊系统不仅仅是连起来就好了,它是要有生命力、被真正地使用。

W

翁锦程:

福田中心区两公里的中轴空间功能非常丰富,满足了不同人群的需求。中心区之所以可以成为大家所喜欢的空间,离不开像陈总他们这些非常有理想、有专业、非常负责的、有职业操守的行政管理人员、规划设计者、施工方等等。我也非常幸运可以参与到福田中心区的一些规划项目。福田中心区的空间连廊是2016年底启动,绝大部分的规划工作大概是在2017年,当时中心区以空中平台为核心的立体的大型系统都已经建成,所以这个项目主要做一些缝合、提升以及完善的工作。我们希望将福田中轴线贯通,当时想在水晶岛上做一个临时的天桥或者连廊。但是水晶岛就像深圳的眼睛一样,太敏感、太重要了,我们需要非常谨慎地对待,所以临时的连廊暂时没有采纳。

D

邓肯:

我的生活业余闲暇时间都在福田度过,包括图书馆、音乐馆、莲花山公园,我都非常熟悉。我一直感觉这个地方在所有一线城市中是最有温度的城市中心区。我觉得唯一遗憾的是,从交通系统的角度来说,缺失了自行车。以后在城市设计中,尤其是二层连廊搭建的过程中,能否让自行车也成为二层连廊交通循环系统中的一部分?这是我自己的感想。

T

谭泽芳:

以前有时候我们下午四点钟在外面的平台休息,陈总说起她写书的经历,我向她学习,也出版了一本关于交通方面的专著,很感谢陈总的启发。2009年工作的第一件事情是配合陈总做福田中心区修编的交通专题,当时前辈们打下了很好的基础,主要是将前辈们的设计理念根据现实进行重新整合。近十年我们把整个深圳的仿真模型建立起来,福田中心区从2013年做的第一版以评估为主的模型,到今年刚好重构完它的中观模型,把轨道、常规公交跟小汽车做整体评估,和全市的模型整合在一起。未来结合福田中心区的发展,我们希望在行人仿真里加入沿街的商业行为等,真正把中心区未来人的流动表征出来。

W

吴丹:

刚才大家都有谈到水晶岛,中心区从外围到中心,到最后就剩下水晶岛了。2010年的时候开展了国际竞赛,虽然我们现在还没有看到它的具体实施,但实际上从国际竞赛之后,它一直有进行相关推进。最初中标方案有一个环,然后慢慢经过讨论,大家把这个环放到了地面上、再到后面中间的四个角落里做一些小型的建筑,它的体量慢慢逐渐压缩、占地退到了南边。可以看出来在这个过程中,大家对于这个片区无论是展示形象、建筑体量还是对周边的风貌影响,都非常谨慎。2013年、2014年之后,当时的出让虽然很紧迫,但还是非常谨慎。 “深圳之眼”这个名称现在已经被用到了岗厦北枢纽,现在的水晶岛它四周的地下空间以及周边的轨道,会经过11号线的东边,为未来地下空间建筑带来新的契机。至于水晶岛未来会长成什么样,拭目以待。

*以上内容根据速记及嘉宾讲演资料整理。