社区内的潮汐停车位之争

2019.03.11

29785Reads

图文丨王婷

编辑 | 黄泽碧

设计效果图 | 壹工作室

“抢出”消防通道

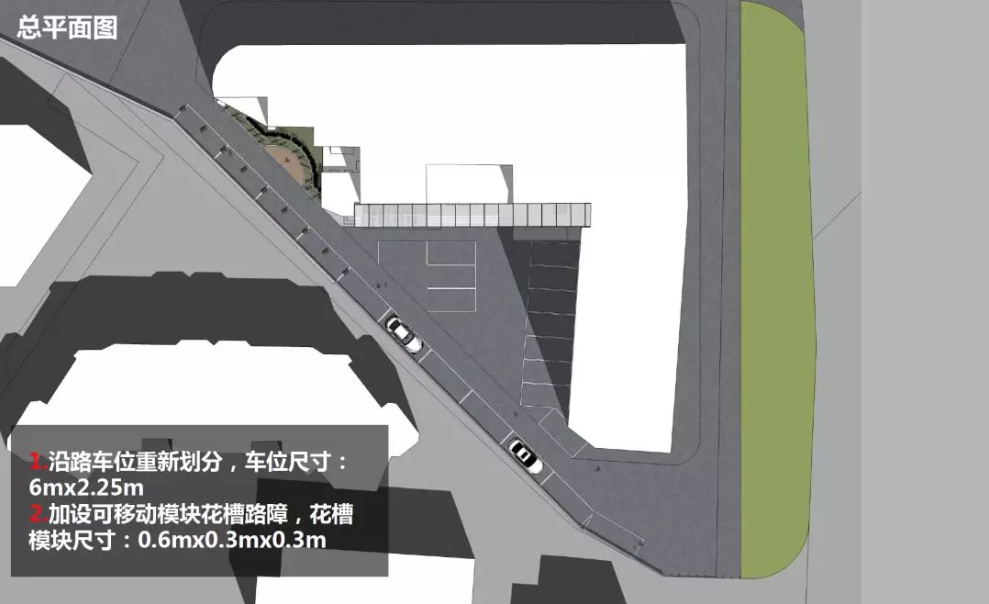

培森大厦南侧通道连接了培森大厦南出口与人民北路,是培森大厦、凉果街2号大院、5号大院、书院街53号等居民区的主要出入口。通道本身有消防通道的功能,而地面划有消防黄线的同时,还划有停车黄线,消防通道与停车空间存在巨大矛盾。此外,通道的环境照明设施不完善,地面有一定的坑洼不平。在前期需求调研时,居民提出希望能够加装灯具,以及合理规划停车位置——防止车辆停放在狭窄区域,保障消防通道畅通,消除小区安全隐患。

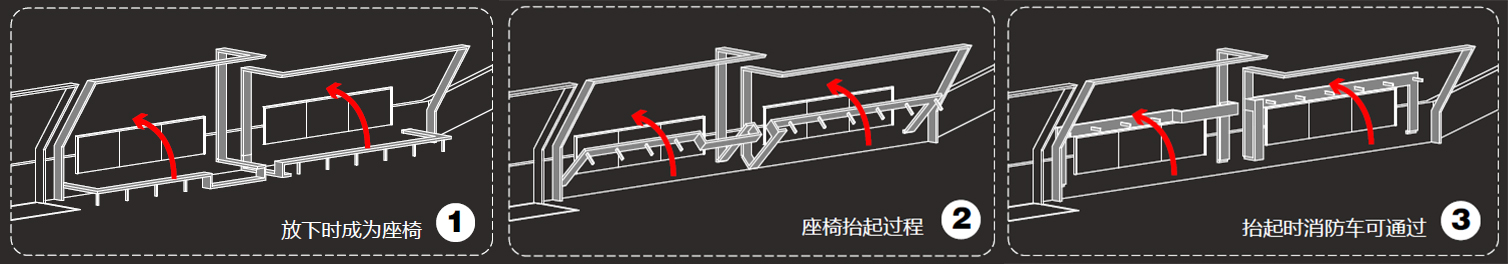

在这样的前提之下,壹工作室为了确保消防通道的畅通,以座椅装置的形式限制取消了四个停车位,以名为“纽带”的设计方案成为本地块的优胜设计方案。团队提出“通过一根简洁的纽带来回应场地现有的诸多问题。路灯、路障、休闲座椅等功能复合于一条线性装置”,这根“纽带”不会对老社区的既有生态结构过度干预,而是以一种附加体的轻改造姿态共存。线性装置基本构成元素为100mm x 450mm的金属扣板,内部设有金属骨架支撑,模数统一,构造简单,实施方便。平时座椅放下供人休息,同时占据停车位,防止乱停车阻塞消防通道。当需要通行消防车时可将座椅抬起。

停车位之争

尽管从需求调研,任务书以及优胜的设计方案中都体现出了移除停车位,保障消防通道的决心,也在居民宣讲会上明确了壹工作室作为该地块的负责设计师。但是,在4月10日晚上的居民议事会议上,来自培森大厦的议事代表们依然就停车位的问题进行了激烈的讨论。部分居民认为小区周边停车位已经极其紧张了,有人说:“不要说四个,就是一个停车位也不能减少”。但也有部分居民认为,无论停车压力有多大,生命安全是基本底线,必须将阻挡消防通道的停车位清空。

双方争执不下之际,管理处对现状的描述引起了设计师的注意。由于周边停车空间极其匮乏,培森大厦的居民晚上回家找不到停车位时,就会将车依次停在门口的三角空地。为了解决停在里面的车辆被堵住出不来的情况,业主会将车钥匙交给培森大厦的保安管理,在必要时由保安进行腾挪。

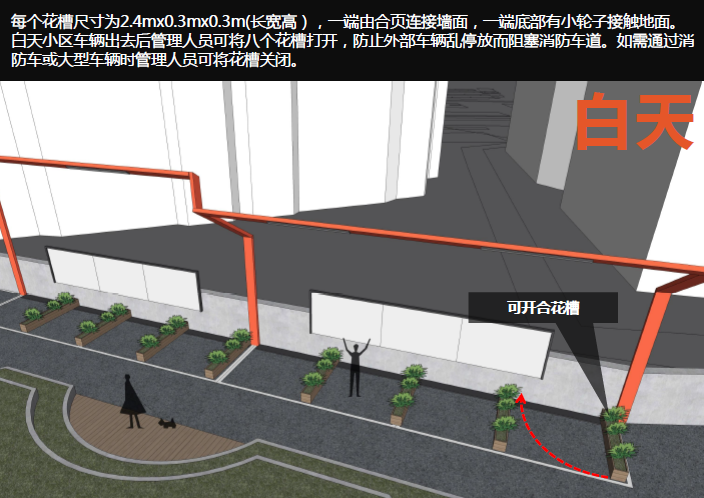

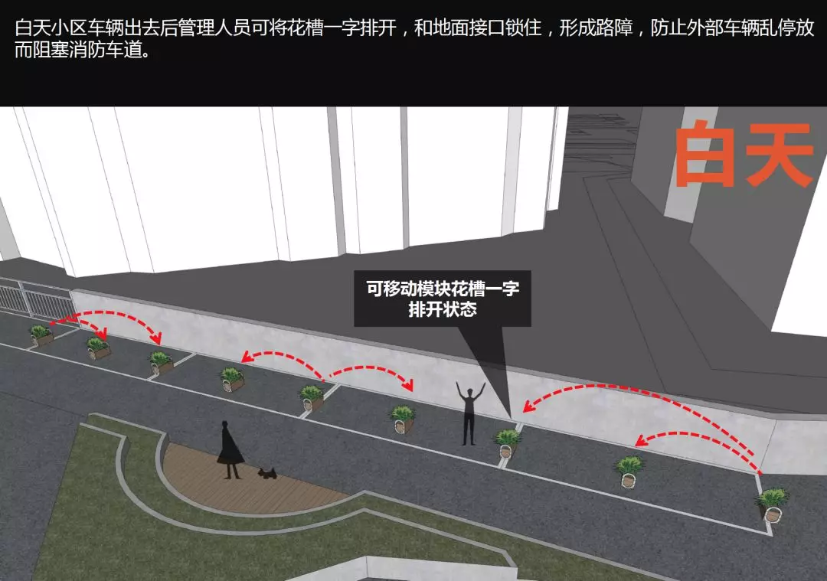

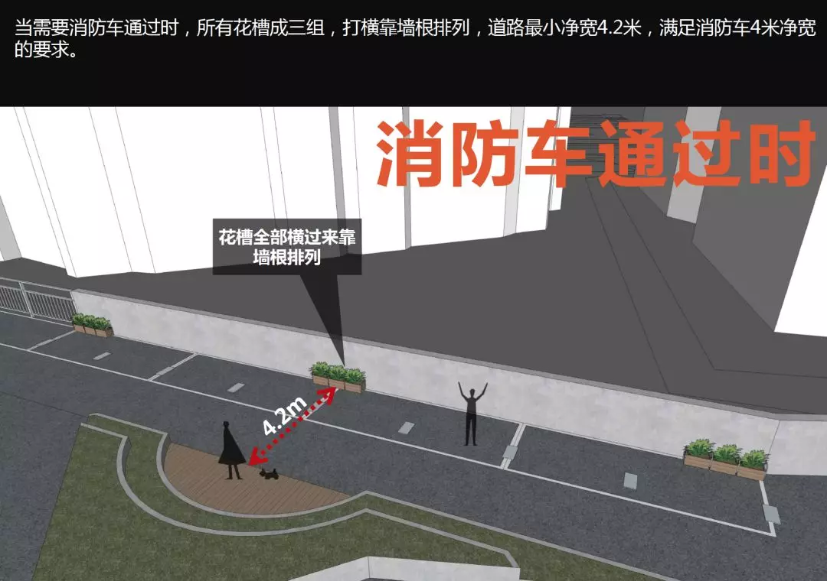

受此运营方式启发,在与管理处沟通后,设计师将设计方案修改为移动式花槽。在停车需求较小的白天,花槽处于打开状态,防止小区外车辆停放在车位上;而在晚上停车需求增加,培森大厦的业主则可联系保安,将花槽关闭,并在停车后将车钥匙交给保安保管。这样一来,在出现紧急情况时可以由保安进行挪车及关闭花槽,保障消防通道畅行。原设计方案的座椅设计是在紧急情况下才会进行开合,因此装置整体较为沉重。而新的设计方案考虑到需要进行频繁的移动,所以由升降式的开合转变为由万向轮实现的圆弧形开合,更便于管理者的日常操作。

非常规项目的安全责任

在与居民和管理处进行深入沟通后,设计方案逐渐成型,即将进入最终的施工图制作的环节。街道办的工作人员却在一次现场踏勘中提出通道地面存在安全隐患,有坡道塌陷的可能,除非进行更专业的检测,否则无法进行灯带安装工程。同时提出花槽占用空间过多,要求将万向轮轴心移动花槽修改为立柱式的移动花槽。令人疑惑的是,通道旁本就安装有培森大厦居民自行出资加装的立柱式路灯,而所谓的更专业的检测所需要投入资金来源又无法确定。在几次交涉却无功而返后,设计方案中的灯带被取消,花槽被修改为立柱式花篮。

小美赛的工作模式需要在项目推进过程中一步步摸索。没有先例可循的情况导致了参与各方(设计师、组织方、街道)工作边界的模糊。非常规的做法也常常引发忧虑。与以往不同,这次改造仅仅是简单的地面铺装,也不是从库里的桌子椅子中挑一些买回来放置。项目里有特殊设计的灯带,有异形的花槽,有人行流线的改变,有根据地形弯曲的椅子。在部分人看来这就是一个一个的安全隐患和“定时炸弹”。

我印象很深的一句话是,“这个地方如果我们不动,他发生什么问题都没事,但一旦我们动了,无论发生什么,都是我们的责任了。”随着项目的推进,可以越来越深刻地感受到“责任”二字是压在社区工作人员身上沉重的大山。“将来万一发生了意外,责任谁来负?”这个问题非常真实且无处不在地影响着社区的工作方式。在一次举办居民参与活动的过程中,一位居民不慎被椅子绊到而扭伤,他认为这是场地布置导致的,并提出社区工作站与组委会应该为此负责。我还记得当时收到追责微信时内心的恐慌与后怕,组织活动现场不可能不放椅子,却也不由得生出一种“你走在路上摔跤是不是还能怪路不平”的荒谬感。但如果意外的后果不是扭伤,而是更严重的伤害,这个责任要如何承担?又由谁来承担呢?经此一事我也深深地理解了所谓的“不做不错”的心态是从何而来。

本期小美赛出现街道工作人员对项目认可度不足的问题,也要归咎于在前期需求调研、方案评审与深化时没有及时邀请负责实施的街道工作人员参与。并不了解来龙去脉的工作人员没有能够在前期提出意见,也并不认可最终形成的方案,才会导致设计方案被反复修改,甚至是被全盘否定。吸取这次教训后,在将来的小美赛组织中,应该尽可能早地引入实施单位的参与,保证他们对项目的知情与认可,以提高后期项目落地的推进效率。

最终落地

要想项目落地,除了盯紧自己的地块外,还要注意周边项目的情况。培森大厦出现外墙脱落问题已久,对居民的生命安全存在很大的威胁。但由于外墙修复所需的资金无法落实,使修复工程迟迟不能开展,直至2018年5月在媒体的报道下,这一问题引起相关部门的重视。同时,提出了 “在解决外墙脱落这个最重要的问题之前,进行灯带和花槽的安装会显得避重就轻”。因此培森大厦走道改造施工时间后延,并取消了包括三角绿化带、大堂旁自行车停放空间改造,及大堂顶雨棚安装等在内的改造设计。设计师原有的“纽带”概念及其余的设计被一“砍”再“砍”,最终留下的立柱式移动花槽已经看不出原方案的影子。

其实,外墙改造的资金来源与小美赛的资金来源并不相同,但其中的细节却无法向所有居民一一解释,因此培森大厦走道的改造自9月份起就被搁置,并在12月培森大厦外墙修复完成后重新启动,完成了改造。

历程回顾

2月6日 提交参赛设计方案

3月6日 专家评审会选出入围方案

3月23日 第二版修改方案,入围设计师根据专家点评修改方案

3月24日 居民宣讲会 明确壹工作室为负责设计师

4月1日 部分居民不同意为了消防通道牺牲停车位

4月19日 第三版修改方案,结合日间与夜间停车需求的不同,将装置改为可移动式

5月1日 方案未通过两委审核,理由为培森大厦外墙脱落严重,两委委员认为在外墙修复之前不宜进行其他改造工程

6月8日 与街道各部门负责人开会,推进落地事宜;街道工作人员提出通道有安全隐患,不能做灯柱

6月15日 简化设计,改为立柱式装置;设计师向施工图方移交设计图纸

7月 完成预算制作与施工队招标

9月 培森大厦启动外墙修复工程,通道改造停滞

12月 改造完成

CATALOG

SUMMARY:

设计师应该怎样走进社区?2017年11月,由城促发起的小美赛第二期焕然“立新”抱着这样的疑问开始了社区之旅。这一次的改造选择了立新社区内的凉果街2号大院空地、培森大厦南侧通道、人民小学门口以及立新花园入口。在整整15个月后,四个地块的陆续改造完成,但探险故事里最精彩的往往不是终点,而是沿途的奇遇、以及相伴一程的伙伴。我们希望完成的不仅仅是空间的改造,更多的是对设计力量与居民参与在社区微改造中工作模式的探索以及实践经验的积累。 本文分享了培森大厦南侧通道的停车位改造方案变化历程。最终让各方都同意实施的潮汐停车位,反映的不仅是“因地制宜”的设计,更是社区设计背后牵涉的各方利益,以及压在社区工作人员身上的“责任大山”。