谢菲实践家:用本土实践验证好理念

2018.09.19

35629人阅读

采写/王婷 受访者/徐鼎壹 编辑/吴碧芳

小美赛第三期龙岭社区自确定各地块优胜设计团队以来,组织方与设计团队携手在社区摸爬滚打了近6个月,建立了深厚的革命友谊。二、三、五号地块的优胜团队谢菲实践家的队员们基本都是初入职场的设计师,且都另有本职工作。到了落地实施阶段,无论在工作时间还是项目经验上都有些吃力。年轻的设计师伙同刚毕业的组织方,会在下班后相约汉堡王一起研究花槽施工图的画法,也会一起苦恼施工监理到底该怎么做,很多环节都是一边请教一边推进的。听起来很窘迫,但小美赛举办的初衷之一就是为年轻设计师提供在参与项目的过程中学习的机会。在探讨的过程中他们会对竞赛组织提出改进意见,也会提出本身的不足,小美赛很幸运有他们的敬业和热情,也很开心可以和他们一起成长。

我们采访了谢菲实践家设计师的组长。在这篇详尽细心的文章里,你将了解一群年轻的设计师进入社区所遭遇的困境,也将知晓他们对社区的观察角度与进入社区的工作方法,以及如何与居民打交道的方方面面。

(受访者:徐鼎壹,“谢菲实践家”组长、2017届英国谢菲尔德大学城市设计专业硕士、现就职于中国城市规划设计研究院深圳分院)

请介绍一下您本次的竞赛方案?

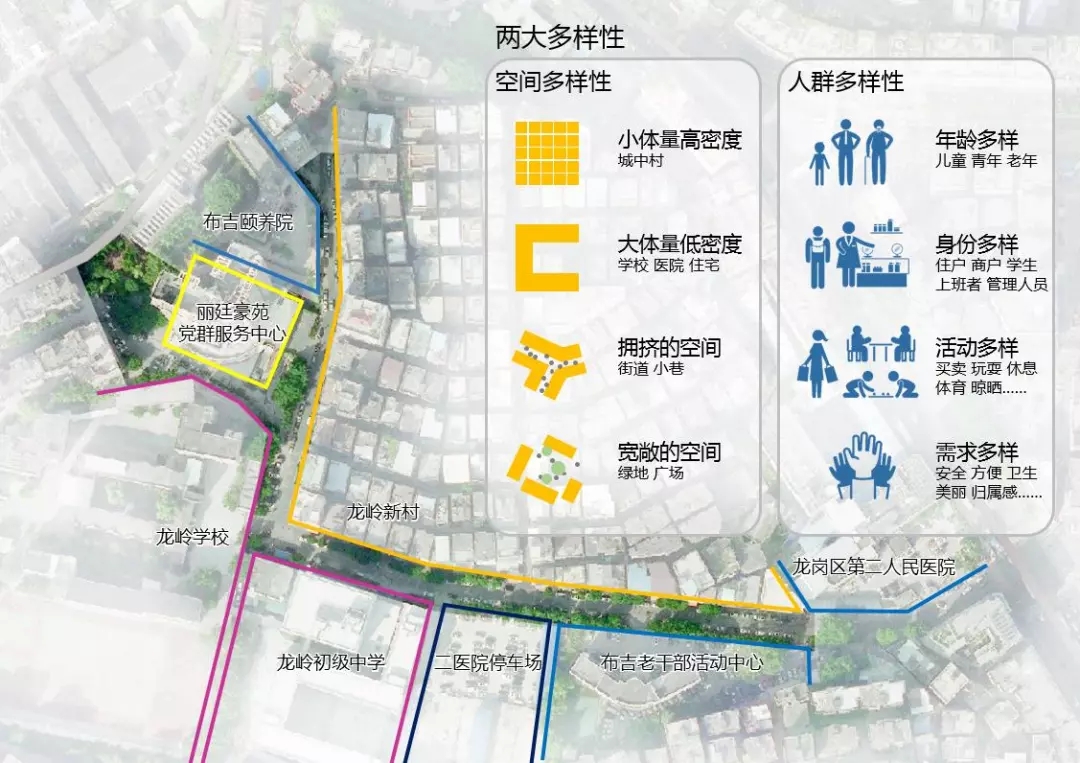

竞赛发布了龙岭社区内的五个地块,我们当时并没有仅选择其中的一两处来做,而是将五个地块以及串联它们的街道作为一个整体进行分析和设计,以求对社区有一个相对完整的理解,挖掘尽可能多的利益相关者,发现他们的不便,回应他们的使用需求,并协调他们之间的利益矛盾。

龙岭社区是一个开放多元的社区,这里有多元异质的空间,像龙岭新村、丽廷豪苑,一个是拥挤的城中村,一个是周边有多个开敞空间的高层居住小区,还有像龙岗二医院、龙岭小学、龙岭初中、布吉颐养院、党群服务中心这些单位。这里的人群也是多样的,有常住的居民、暂住的居民;有来看病的、来上学的、来工作的;有老人、也有儿童;有中高收入的,也有低收入的,等等。

在对现场进行了分析之后,我们也意识到方案不可能面面俱到,所以针对公共空间主要关注了三个方面的内容:如何打造连续通畅的交通生活空间、如何建立联系交互的社区人际关系,以及怎样才是廉价高效的改造实施手段。因为这三个方面都有一个以拼音“L”为开头的字,加之串联基地的是一条形似字母L的街道,所以我们将方案起名为“L计划”。

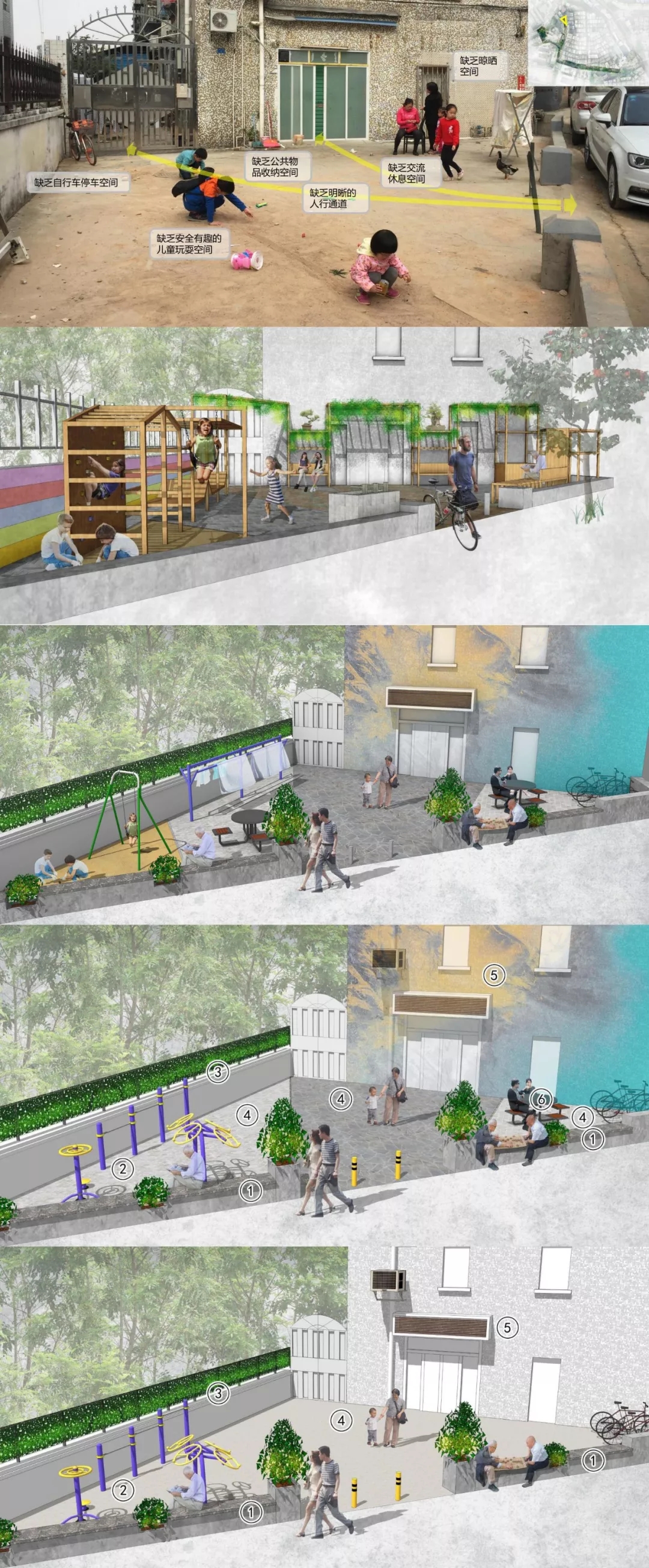

主要的空间策略,首先是对于街道的步行以及停车空间做了调整优化,挖掘利用街道边角地打造微型公共空间;然后扩展了龙岭学校门前的交通集散空间以应对上学放学期间的拥堵问题;接着对丽廷豪苑周边的几个活动场地进行了改造以容纳更丰富的活动,促进居民的互动;最后对龙岭十三巷1号门前的三角地提出了优化改造的方案。

一开始为什么会参加这个比赛?

我和我的组员们都是英国谢菲尔德大学城市设计专业研究生毕业的,英国的发展早已过了大规模开发建设的阶段,而更多转向了对微小潜力空间的挖掘与更新,以及对社会不同群体使用需求的关注,所以我们在国外学习的也基本上是这方面的知识,接受的多是微小尺度的训练。我们几个人回国之后都进了大设计院和科研院所,项目基本以服务政府或开发商的大项目为主,单位对于这一类微更新项目能为我们提供的实践机会相对有限,所以看到有这个竞赛大家是很兴奋的,一拍即合就报名参加了。我们当时牺牲了好几个周末,甚至春节放假的几天也在熬夜干活,最后能够被选上非常开心。

此外我们大多是外地人,我是吉林来的,深圳的社区和我们家乡的社区有很大的不同,像前面说的,这里的社区非常多元开放,而在我小的时候,老家的住房还没有完全商品化之前,同一社区大部分居民同时也是一个国企单位的员工,这就表现出一种相对封闭、均质、甚至等级化的社会及空间形态。社区是城市的细胞,正是有成百上千龙岭这样多元开放的社区,才构成了深圳这样一个包容、充满活力的城市。我们希望更快地了解深圳,融入深圳,我想社区是一个很好的切入点。

当时勘察地点的时候是什么感受?

觉得空间上的问题居多,主要有四个方面:

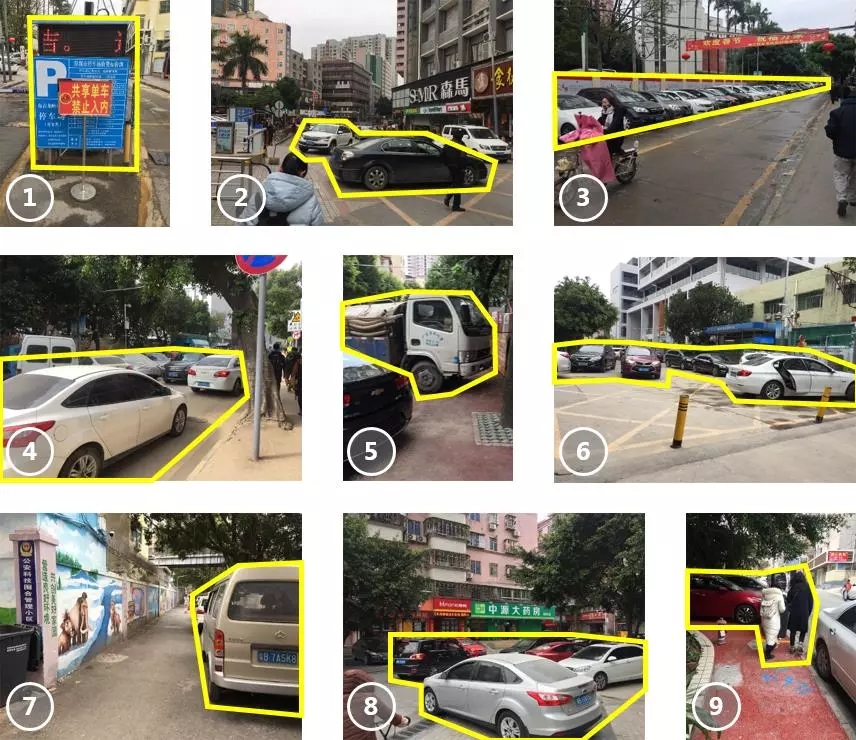

首先是街道狭窄,停车困难,易发拥堵。L形的街道原本是一个两车道并可容纳非机动车的道路,但由于路边停车,被挤占成只有一个半车道可供车辆通行,加之社区内有两所学校,早晚行车非常不便,容易拥堵。

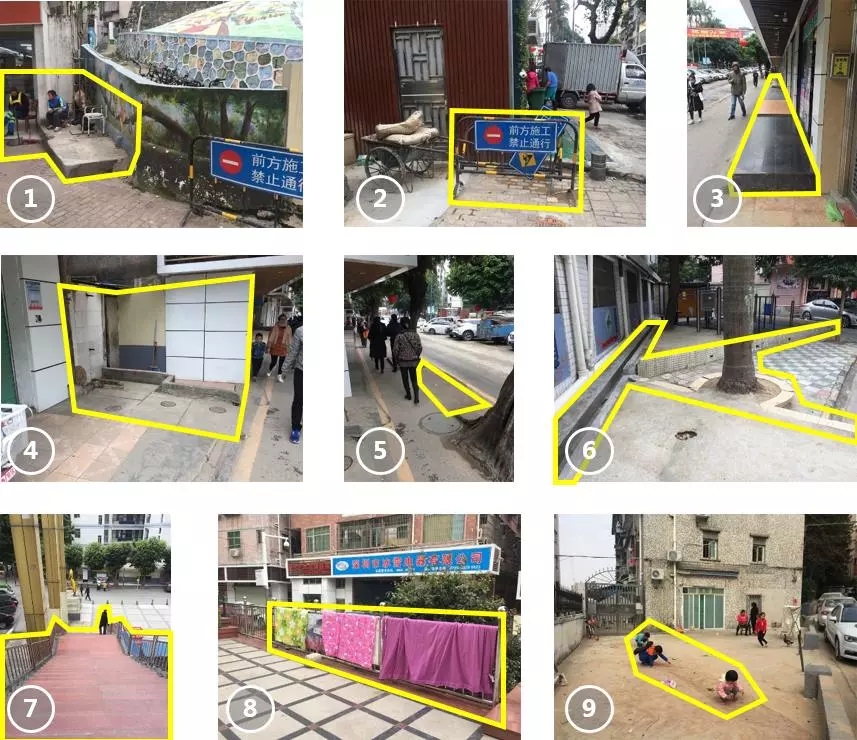

第二是步行与活动空间质量不高。街道的步行人流量是比较大的,但是宽度却比较狭窄。人行道上树与树之间的空间基本无人使用,店铺门前自行铺砌的台面又与人行道形成一个高差,这些都是造成步行不便的因素。此外还有大量的街边闲置空间没有被利用好,公共空间设计不安全,不能满足居民使用的需求等等。

第三是环境易脏乱,缺乏有效整治。比如经常见到雨水污水在街上蔓延,杂物在街道和公共空间肆意堆放等。

四是标识信息装置杂乱无序,缺乏整合。各种指路牌、公告、宣传栏被随意立在街上或贴在墙上,体现出管理主体多元却又缺乏协调的状况。

在方案的设计和深化过程中您通过什么方式了解居民的需求与对设计方案的反馈?

在竞赛阶段我们基本上是在街上与各类人群进行很随意的聊天或访谈,我们访谈过社区治安巡逻队、小卖部的老板、看护孩子玩耍的家长、学校管理人员、普通居民等。这是一个很直接高效的方法,多数居民愿意交谈并说出自己的感受与需求,我们收获的也是最可靠的一手信息。但缺点在于覆盖面比较窄,对大多数人的需求无法形成相对全面的了解。

竞赛之后社区和促进中心帮助组织了两次宣讲会,公开向居民讲解设计方案并听取意见建议,第一次是室内举办的,来的居民少一点,第二次是在广场上,来了不少人。通过这种方式可以让我们和居民产生更直接的沟通,让他们更好了解我们是谁以及我们在做什么,我们收获了比街头访谈更广泛的信息。但问题在于在那样一个有社区领导、其他利益相关者在的场合,很多居民选择了缄口不言,或在发言时摒除了个人情感,采取了比较中立的表述,而我们其实更希望听到有主观情感,哪怕是不满、愤怒的言论。

还有一个方式是海报展示和在线征集意见。将方案制成海报并张贴在社区,海报上加上了二维码,居民扫二维码就可以在线留下他们对方案的意见。通过这种手段回收到的反馈是最多的,曾经一天之内收到了将近200条留言。这种手段是匿名的,大家没有面对面的交流,谁也不必担心别人知道自己说了什么,所以各种言辞偏激的评论就出现了。我还是很喜欢这种手段的,挖掘面广而且情感真实,只是我们发现出现了大量的雷同评论,所以难以确定到底有多少人真的是自己写下的意见,有多少人是被他人煽动,而重述了别人的看法。

在从竞赛开始到现在,对于初始设计方案发生的改变,您是什么样的感受?又是如何理解的?

我们的方案经过竞赛、公示宣讲、深化、到现在的实施,已经变化了很多,有的是在向我们期待的方向变化,也有些变化已经偏离了我们最初的预想,导致方案改变的因素非常多,大概可以归纳为四类:

首先是行政管理、法规规范方面的因素。比如之前提到的机动车道由于被路边停车挤占的问题,我们发现实际停车的那一侧,由于旁边都是像初中、二医院停车场、老干部活动中心这些单位的围墙,人行道基本上没有人使用。所以我们方案建议将南侧围墙边的人行道取消,这样就能腾出两三米的距离停车,道路自然也就能恢复成两车道通行。可这样的想法后面被否决,原因在于这条道路是市政路,在断面改造上社区没有决定权,而路政主管部门又拒绝接受这个提议。再比如我们提出学校门前采用彩色、立体的斑马线,也由于施工管理主体问题,以及可能违背法规规范的风险,而做了不小的折中调整,目前能否实施还不明朗。这一类的调整往往让我们感到比较遗憾,深圳是一个因为探索创新而成长起来的城市,我们希望社区微更新在制度上也能不断创新,为一些不常规,但解决实际问题的方法多开绿灯。

第二是不同利益相关主体的冲突因素。龙岭学校门口有一个自助的借书机器,是市图书馆派发给各个社区的公益设施,考虑到龙岭学校门口早晚高峰拥挤,家长缺乏等候空间,而不远处有一处广场正好缺乏丰富有趣的功能,又有充裕的空间,所以我们提议将图书机迁移至广场上面。工作站和学校都很支持我们的建议,然而生活在广场附近的居民却不同意了,他们并不希望这样一个机器吸引更多的人到广场上来活动,占据他们原本较宽松的空间。可见虽然我们的一个概念是希望促进社区居民间的联系交往,但在实际操作层面,很难界定什么样的交往他们是可以接受的,而超过了哪条线,就会干扰到他们的生活,甚至被他们认为是对自身利益的侵犯。

上图:设想将图书机移动到附近广场上打造社区文化角

下图:现实是图书机被拆除还给了图书馆

第三是施工层面产生的种种因素。比如资金,这个项目的改造资金是由社区向上面的城建部门所争取的,数额有限,所以方案也会越改越有所偏重。一些被认为是重要、关系社区工作和更多人利益的地方,就会进行更为深入的设计,以期实施效果能够得到保障,而对于一些只与少数人利益有关的地方,便被要求用更为经济的手段来尽可能实现预想的效果。我认为由于资金等问题产生的调整是可以接受的,我们的第三个概念是采用廉价高效的改造实施手段,其实便已经对这一类情况有了一定的思想准备。只是希望社区微更新的资金来源不要只寄希望于上级部门拨款,很多社区都有向业主征收的维护基金,在使用时需要挨家挨户敲门签字同意,这样的基金也可以成为社区微更新的一个资金来源,还可以大大调动居民参与的积极性。再有向社区内有相关利益的单位募集资金,都是可以探索的办法。

最后就是比较广泛的基于居民使用需求而进行调整的因素。比如我们之前的方案对使用时的安全考虑不足,有人给我们提出来了,我们就进行了修改。这一类改动大多是比较积极的,我们也非常乐于做这方面的调整。

在本项目的施工图制作与施工过程主要由街道办负责协调跟进,对于项目落地效果有什么感想?

从设计到深化到实施,其实出现了一个公众参与有所增多又迅速消减,而社区领导的话语权逐步提升的现象。我认为一个是因为这个项目并非居民自发组织,而是由社区工作站统筹推进的;再有改造的资金也是由工作站申请并决定如何使用的。施工图设计,以及施工队都由工作站安排,在实施过程中便出现了很多与我们设计相左的情况。比如社区宣传这样的功能,在我们竞赛阶段是非常弱化的,只有只言片语,但现在成了非常重要的改造方向。而我们为居民改造设计的各种休息设施,在施工中也有所简化。所以后来我们觉得这样很多好的理念都没法落地,于是会尽量地提供改正意见,现在社区和施工队在施工前会更多地听取我们的看法了。

上图:树穴被设计改造成有“耳朵”的形态以提供更多坐的空间

下图:实际施工只对树穴进行了翻新,导致很多居民仍要自带小板凳或坐在墩子上

当然很多设计没法落地也有我们团队自身的原因。比如由于专业背景的原因,施工相关的知识和经验我们是不足的,很多时候不是施工方听我们的指挥,相反我们还要在沟通中向他们学习这方面的知识。由于我们都是全职工作者,基本只能利用有限的业余时间来做这个项目,不像之前两期小美赛,有的就是团队所在单位的正式项目,设计师甚至可以驻场工作。再有因为我们是刚毕业的研究生、职场新人,年龄基本在25-30岁之间,在比我们大十几岁,工作资历多好多年的人面前,有时不拿出十足的魄力,确实难以得到平等的话语权,我想这是很多学生团队或新人团队都比较苦恼的一件事情。

在参赛过程里有遇到什么印象深刻的事情或者困难吗?

有两件事情。一件是我们在自行调研龙岭十三巷1号门口三角地块的时候因为被当成政府工作人员,差点遭到居民的驱逐。这个三角地块的权属居民和工作站之间是有争议的,居民从情理的角度,说这里当时是他们自己挖出来的,并在外面砌了一堵矮墙,这些年一直由他们使用,这个空间做不做、怎么做应当由他们自己说了算,社区不应该干预;而社区从法理的角度,说这个三角地没有被归入集体建设用地,属于公共空间。所以当时我们就先和那里的居民解释说我们不是政府的人,而是设计师,并拿出了改造方案给他们解释。我们问如果由政府出钱,矮墙也不用拆,以后这块地主要还是你们用,但别的居民也会一起来用,你们同意按照方案实施么?因为我们较早的方案确实对这里的环境做出了比较大的改善设想,他们这才放下戒备之心,并给我们提了不少修改的建议。

另一件是户外宣讲的时候。宣讲地点在工作站前的广场上,这个广场比外面的道路要高出十几个台阶。当时我和居民在讨论设计的安全性问题,我认为我们的设计能够保证居民的使用安全,而居民建议我们慎重。这时我的一个组员由于身体状况昏倒,并从广场边缘跌下了台阶,我们赶紧叫了救护车送她到医院治疗。那之后我们再也不敢轻言自己的设计是绝对安全的了。后来很多设计,包括在施工过程中因为对安全的考虑都做了改动,就是希望不要再出现这样的情况。

介绍一下你的团队和未来的发展计划?

我们团队八个人,有七个人都是2017届英国谢菲尔德大学城市设计专业的研究生,毕业回国后我们分别就职于深圳、北京的几所大型规划设计或科研单位。我给团队起名叫“谢菲实践家”,就是希望我们不要因为工作接触到的项目与所学的不同,就把之前学到的东西都抛到脑后,要多找机会,充分实践,把学到的好理念用在国内的实际项目中,而通过实践的经验来验证理念的可行性并不断摸索更加适用于本土的方法。

刚入职的时候还有一些富余时间,现在真的是越来越忙了,我想未来肯定还是优先保证各自的本职工作。但我也会一直关注微更新的实践机会,如果遇到了感兴趣的,还是会继续召集人手参与下去的。而且我们这个团队的构成比较灵活,还有很多同学、校友,以及刚入职的新同事、未来的新人们等,都是潜在的成员。以后再接触这一类项目,我会寻找一些更懂得施工,以及有社工经验的人参与进来。

对于此次小美赛还有别的话想说的吗?

目前小美赛应该主要是和街道办、社区工作站这样政府性质的机构合作来筹划组织微更新类的项目,或许未来可以拓展合作面,与业委会、物业单位、社工组织等展开合作。也不一定只关注老旧社区,现在很多次新小区甚至新小区都存在设计与居民使用需求脱节的问题,也可以通过微更新的手段来改善。

(注:文中现场及方案图片均由谢菲实践家提供)

文章目录

摘要:

“我们希望不要因为工作接触到的项目与所学的不同,就把之前学到的东西都抛诸脑后,要通过实践的经验来验证理念的可行性,不断摸索更加适用于本土的方法。”