当歌曲和传说都缄默的时候,只有建筑还在说话

2018-08-19

深圳市中心书城北区大台阶

16885 人阅读

摘要:

果戈尔说:“建筑是世界的年鉴,当歌曲和传说都缄默的时候,只有它还在说话。”很遗憾,深圳的古建筑、古村落在迅速消失。

活动回顾

让现代都市留下历史文脉/廖虹雷

果戈尔说:“建筑是世界的年鉴,当歌曲和传说都缄默的时候,只有它还在说话。”很遗憾,深圳的古建筑、古村落在迅速消失。深圳原有1000多个古村落,20多万间客家、广府民居,但是现代化城市进程中,很多村落都被改造成同质化的社区。我今天跟大家分享几个古村落:坑梓黄氏的新乔世居、长隆世居、青排世居,坪山的大万世居、对面喊村,还有阿婆叫沥河。

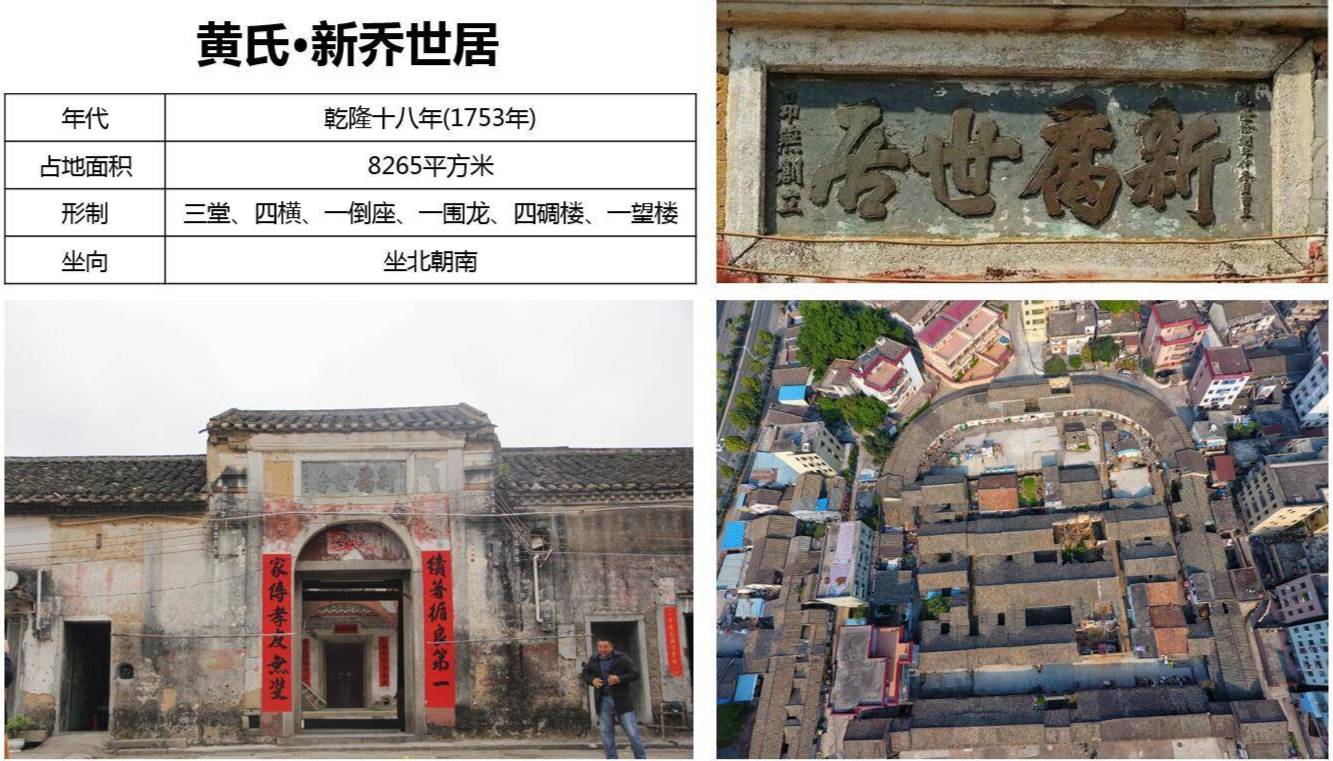

深圳市原来有300多座围屋。直到十年前的数据显示,存留下来的有194座,在龙岗、坪山、坑梓还保留了一部分。特别是坑梓,还保留了45座客家围屋,其中占地面积较大的围屋(5000平方米到1万平方米)有16座。

坑梓黄氏的一世祖黄朝轩在清初就定居坪山,康熙年间二世祖黄居中就到了坑梓,在乾隆18年(1753年)三世祖就建立了新乔世居。另外,长隆世居是1794年建的,青排世居是道光年间建的。对于黄氏的到来,有两个观点要引起注意:

第一,这些两三百年前就到深圳定居下来的客家人,不是以往研究客家移民时所说的难民。如果是难民不可能有钱买地、盖房定居。这说明深圳地区很多客家人可能是在内地想要向外发展的人(尤其是文化人),也有当官被贬到这里的人。

第二,来到深圳的这些客家人不光种田,还从事商业加工,做生意。因为龙岗、坪山的地形多为丘陵,除了部分水田能种稻谷以外,基本种植甘蔗、花生、黄豆。客家人把这些作物加工成花生油、豆腐,还酿酒。把商品卖了就有钱再买田地,再盖很多这样的围屋。特别是乾隆年间建立的坪山大万世居,这是深圳市第二大的围屋,也是深圳市的保护单位,有1.5万平方米。第一大的围屋是龙岗的罗瑞合(鹤湖新居),在国内也比较有名气。

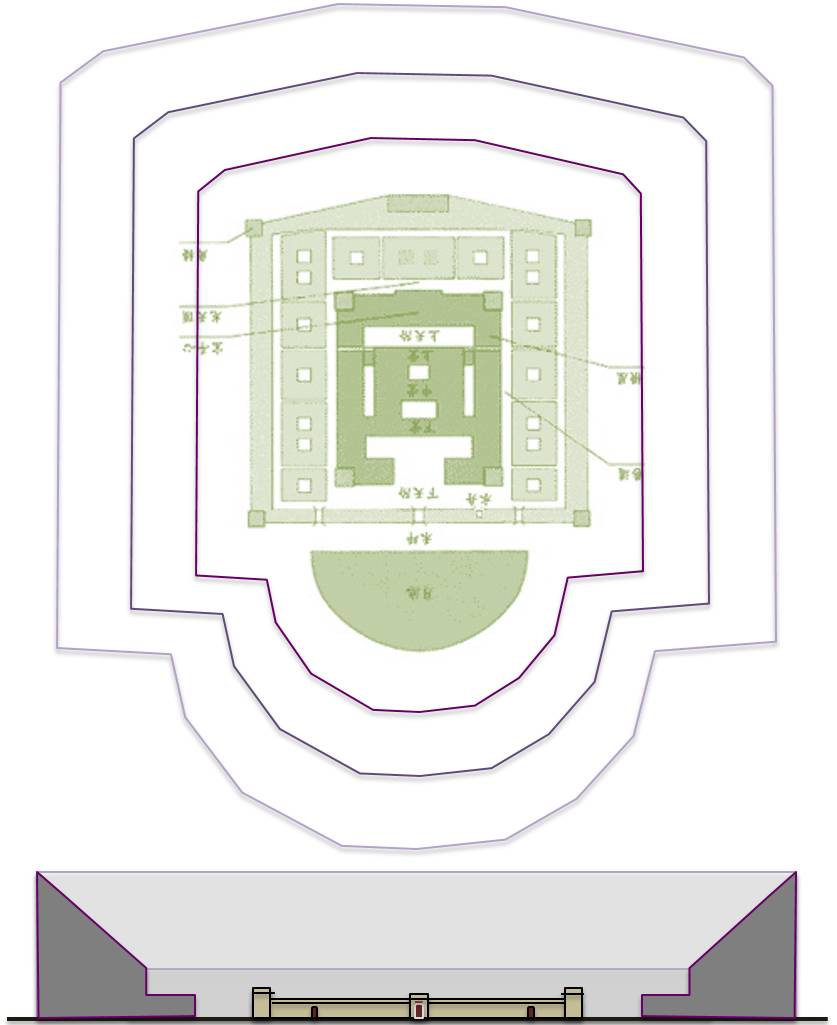

另外,深圳地区的客家围屋跟粤东、闽西和赣南等地区的客家土楼不一样。在造型上,其他地区的围屋是圆形的,而深圳三百多座围屋基本上没有一座是圆形的,都是四方形的。只有新乔世居是半圆形的(前面是水塘,后面的围屋是一个半圆形)。在用材上,其他地区的围屋多用泥土来建造,而深圳的土楼是用三合土,把糯米煮成饭跟泥巴、石灰,后期很多是用水泥再加上钢筋。这是因为深圳靠海,多台风,经常下雨。土楼经不起暴风雨的洗刷侵蚀,这是地理环境和气候所决定的,所以深圳围屋能够承受几百年的风吹雨打存留下来。

在这几个围屋中,我重点讲一下黄氏的青排世居。大部分客家民居前面会有一个水池,这个水池就是客家人说的风水塘,它有两个功能:第一个功能,将围屋里的水排入水池,避免积水,还可以用来养鱼;第二个功能就是防火。而青排世居特别的地方在于它的风水塘挨着墙壁,中间不开门,而是旁边开两个门。这里有一个故事,建立青排世居的人除了一个明媒正娶的大老婆,还有一个原本是丫鬟的小老婆。两个老婆的后代分别从不同的门进出,不能弄混。(编者按:刘丽川老师在介绍时说,有妻妾并不少见,但是青排世居的特别之处在于“小老婆”争取到一条中轴线。)

在坪山有个叫“对面喊村”的村子很有意思。据说最早姓叶的那家人在这个地方住了下来,发展了很多人口。后来又来了一个姓许的的货郎,因风水比较好也在这里定居。叶氏和许氏就成为邻居,并且通婚,变成了亲家。每年过节或者有什么好吃的,比如杀鸡、炖汤或者红烧肉、磨豆腐时,都要去对面的村子喊“阿妹,你过来吃饭”。岳母、岳父就跟孩子讲“你看,你公公、婆婆叫你过去吃饭”,她的婆婆就说“你看,你的爸爸、妈妈就叫你过去吃饭”。长期这样叫下来,就把对面姓许的村子叫成“你过来吃饭”、“对面喊你吃饭了”、“对面喊村”,久而久之这个许氏的村子就叫“对面喊村”。

还有阿婆叫沥河,沥就是客家话中山里流下来的水,是小河流、河沥的意思。西丽湖,是美丽的“丽”,但是古老的名字是叫“沥”。是因为廖承志副委员长到深圳视察,为西丽湖度假村题字,廖承志把“沥”记错了,写为美丽的“丽”。但是阿婆叫沥没有改,到现在还是“沥”。这是一条在坑梓的河,以前有三米深的水、十几米宽,河边建了很多的围屋,比如龙田世居、秀岭世居、秀山世居等。由于很多房子在河的两岸,插秧和割稻谷都有时间限制。有一句话叫:“清明前完田”,就是清明前必须把秧插下去,因为过了清明再插秧,光长苗没有稻谷。在两三百年前,当时很多男人都到外面做生意,就剩下女人插秧。客家女人承担了整个家庭的劳动活,还要抚养孩子等。那些妇女、阿婆就在河边急起来,“怎么办,怎么办,时间又那么紧,季节又过,稻田又要插”,所以这个地方叫阿婆叫沥河。

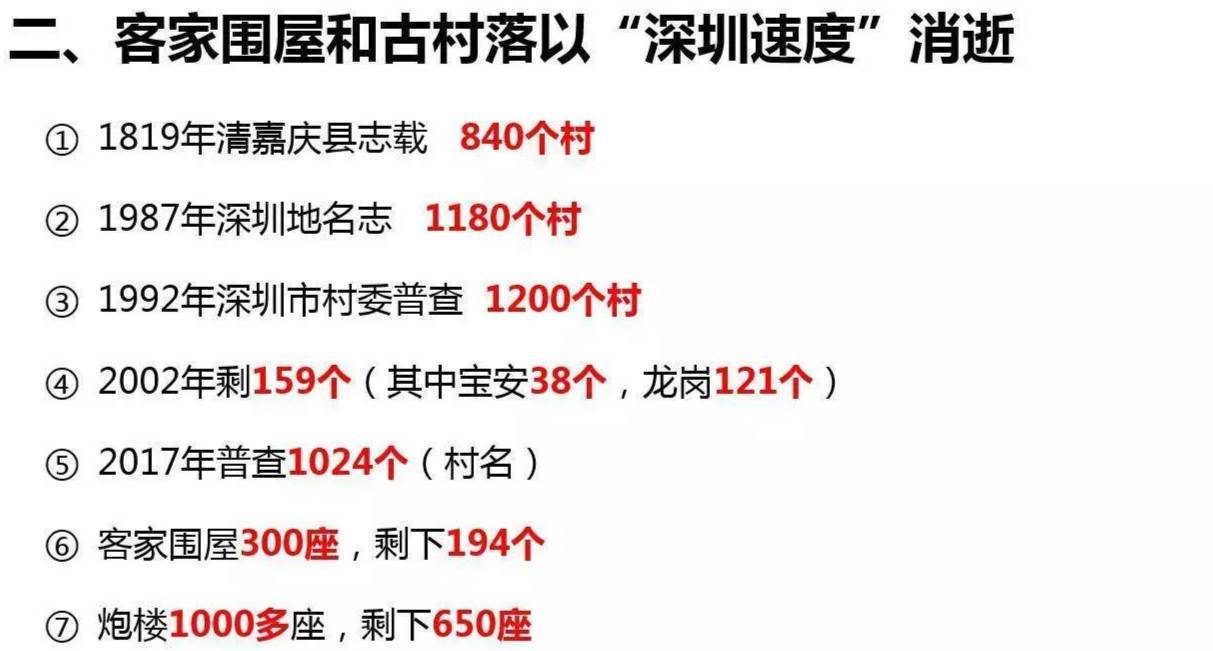

以上的人文故事充分体现当地的悠久历史,但是也引出了一个问题:深圳的主村落由于在城市化的推进和现代化的建设,二十多万间民居所剩无几。在1819年嘉庆县志中深圳地区(包括香港)有840个村;到1987年地志有1180个村,因为横岗、龙岗、坪山、坑梓这四个镇在1958年的时候从惠阳划到宝安。到1992年,深圳进行村委普查,还是保留了1200个。到2002年就剩下不到200个村子,其中宝安(包括光明、龙岗)只有保留38个村,龙岗(包括坪山大鹏)有121个村。

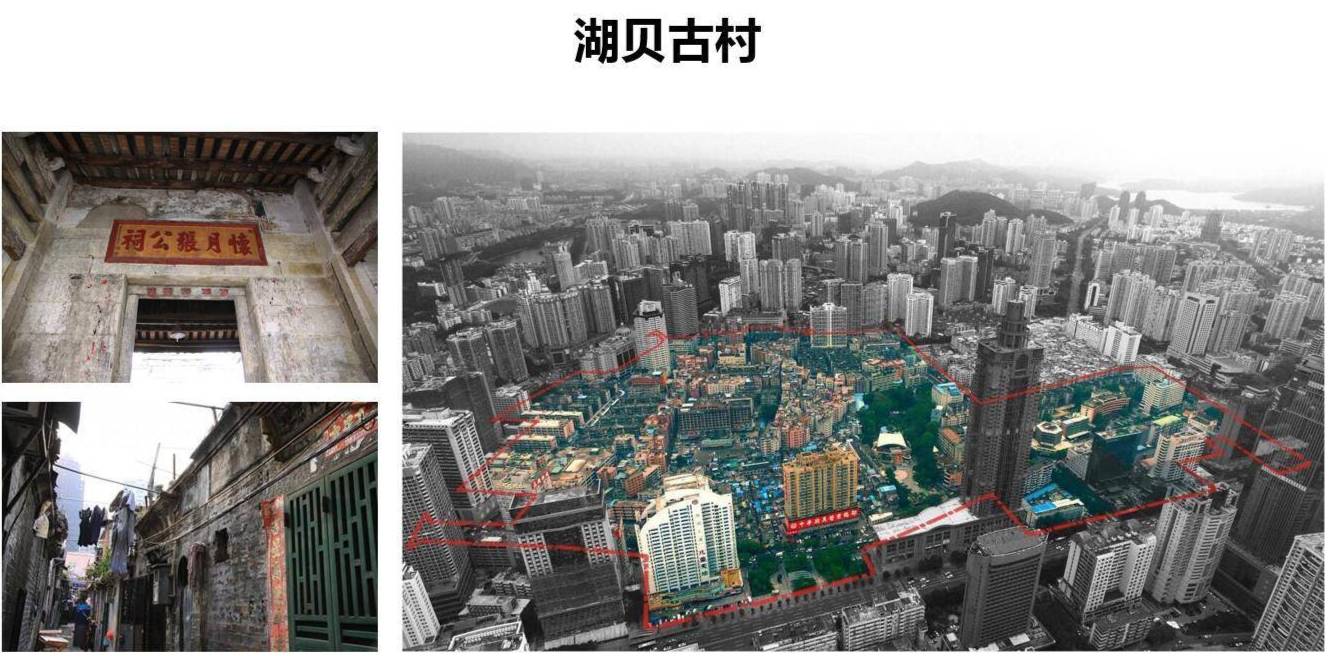

现在,罗湖只保留了两个村子,一个是笋岗村的元勋旧址,是明朝开国元勋的故居,是广东省的文保单位;一个是东门老街旁的湖贝村,但是很快就要拆掉了。所以这剩下的159个古村落其实是残缺不全的。2017年开始第三次普查报了1024个村,但是只有村名,实际上已经变成了社区。比如说蔡屋围村变成了蔡屋围社区,向西村、黄贝岭村也没有村的概念,没有了祠堂,变成了同质化的,像一个模子刻出来的社区。

深圳原有300多座客家围屋,剩下是194座;有1000多座炮楼,剩下650多座。这是十年前公布的数据,目前可能有不少已经毁掉了。一千多座炮楼是什么概念?全国最多炮楼的是开平、恩平和台山,有3000多座的炮楼,第二个多的就是深圳。因为过去土匪、海盗、外国侵略者多,村民为了保护自己就建起了炮楼。比如龙田世居,在太平天国时期就有太平天国的人想攻入龙田世居,就是攻不进去;1938年日本鬼子也攻不进去,后来用火烧了一个门,把门烧坏才进去抓村民去当兵、修路。还有些炮楼有当铺的功能,也从侧面说明深圳地区的经济比较活跃,商品交流频繁,跟海外、香港及他华侨联系比较多。

村落和建筑的消失,引出的问题就是广东省、客家民俗渐行渐远。深圳地区很特殊,它有讲客家的围屋人,又有讲白话的广府人,还有少量潮州人。从广州铁路到香港,港九铁路中间从深圳过,铁路以东的布吉、龙岗、坪山等是讲客家话的,铁路以西的蔡屋围、上沙、下沙、西乡、南头等全是讲广州话的。在1938年日本鬼子打进来的时候,抗日的东江纵队分成入东队(讲客家话)跟入西队(讲广州话)。几十年前两个地方的人互相听不太懂对方的语言 ,是鸡同鸭讲。有一个入西队的女游击队员到了观澜(讲客家话),被日本人、国民党追踪的她跑到一个农民家里,农民嫂子马上让她换衣服,在脸上抹点灰,戴凉帽。日本人、国民党进来就问她叫什么名字?女游击队员用广州话回答。国民党的一听,这是客家围,你怎么讲广州话呢?那个嫂子很机灵,她马上说这个游击队员是我的外甥女,我们家里穷就把她卖到了东莞、广州,所以她从小就讲广州话,不会讲客家话,现在她回来探亲。后来村长来了,他是地下共产党的,他说对,她就是她的外甥女,是一等的良民,就把这个女游击队员保护下来。

客家跟广府分在深圳两地,这两地的民俗有什么分别呢?客家人戴的帽子是凉帽,广府人戴的渔民帽;客家人住的都是围屋,广府人住的是排屋。吃的也不一样,具体来讲客家人有三咸,咸鱼、咸肉、咸菜;广府人因靠近海就有三鲜,鲜鱼、鲜贝、鲜虾;潮州人叫三稀,从早上煮一个稀饭到中午、晚上,一天三顿就吃稀饭。这些民俗由于古村落的消失也慢慢没有了。

东门老街和鸡笼山(现改名为“聚龙山”)也有很多故事,深圳大学的桂庙在宝安县志、1930年的英国地图和同治五年的老地图写的都是“龟庙”,但是深圳大学建立以后就改为“桂庙”。“岭背村”现在改为“梅富村”,用当地话讲就是“没裤子村”,这个名字一改就把两三百年的名字改掉了。还有很多奇葩的故事就不讲了。

到了深圳,人家看到的不光是高楼大厦,还要看城市的历史、文脉。我们需要高楼大厦,也需要小桥流水的田园村庄,现代都市更需要历史文脉的延续。深圳不是只有三十多年的特区历史,还有1600多年的历史,我们要把这个城市文脉延续下去。

突围:深圳围屋遗产的困境和出路/黄伟文

实际上这一次的公开课分享的主题关于深圳人的历史财富。它不仅仅是原住民的历史,也是所有深圳人共有的历史。诸位来了都是深圳人,应该有一份责任或者权利去了解深圳的历史。尤其是在深圳出生长大的新一代,有必要重新认识深圳的历史财富。

深圳的这些历史财富实际上是碰到了一些困境、一些麻烦,需要我们一起参与去寻找方法,所以我分享的名字叫“突围:深圳围屋遗产的困境和出路”。原来客家人建围屋是要围起来,保护自己,但是现在围屋被更多的麻烦和限制给围住了,所以需要我们一起来想办法。

因为我也是从外面来的新客家人,我是规划师,主要的工作是把原来的土地给抹干净,然后盖新房子。刚才廖老师说特区内只剩下两个村,一个是笋岗元勋旧址,一个是湖贝。去年公布的湖贝城市更新方案就是要把它推掉。

发展商的计划和整个湖贝古村范围有很大的冲突,意味着在这个方案里绝大部分的古村都会被拆掉。我恰巧参加了这个专家讨论会,知道了这个方案,所以我提出一个问题:“为什么开发一定要把古村给抹掉?”我回来也发了一点消息,深圳商报也组织了讨论,所以深圳在去年就兴起一个讨论:在城市更新中这些深圳已经剩下不多的遗产,可不可以有另外一种命运?根据廖老师刚才的统计数据,深圳原有1200多个村只剩下不到200个,在特区内的古村只剩下笋岗和湖贝。我们有没有可能保留下这些古村?让晚来、晚出生的深圳人也知道以前的深圳是什么样子的,所以我们就开始了讨论。

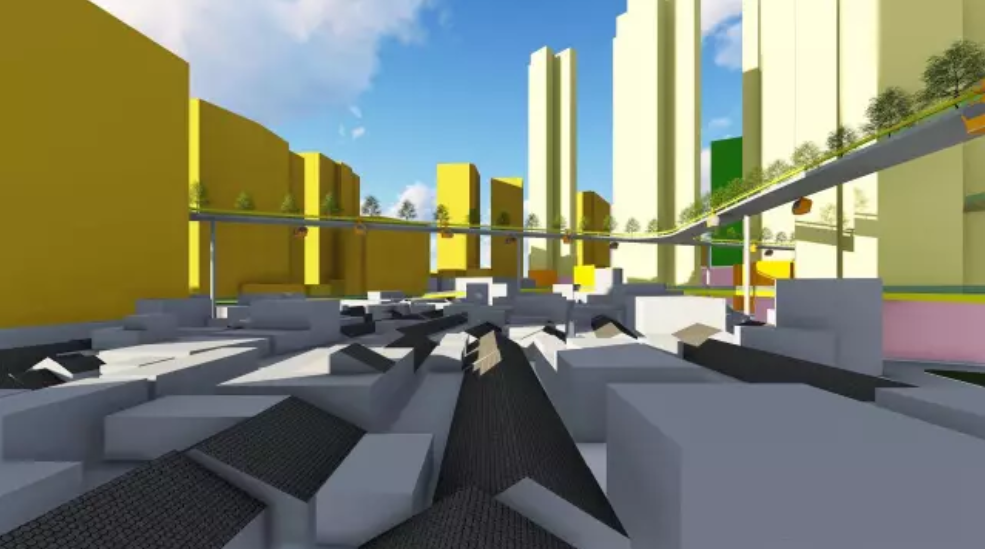

这个讨论在一些活跃的市民和专业者之间展开。城市更新不仅仅是政府、开发商的事情,也不仅仅是房东、村民的事情,而是跟全深圳人有关的事情,所以这个讨论就很热烈。邀请了同济大学著名古城保护专家阮仪三老师,也组织了大家开工作坊为留下湖贝出主意,出了好多方案。我参与的土木再生也组织了一些研究,我们试图在维持开发商的开发面积不变的情况下,把整个湖贝村完整保留下来,也就是说在同样开发力的情况下是有可能留下这个村的,开发利益和古村并没有必然的冲突、矛盾,而是有可能是共存的。这种共存甚至因为有了历史文化的加持、增值,能为开发带来更多的好处。但是方案也还在挣扎中,看看有没有可能做出改变。

这是我们对湖贝古村的想象(见上图),在新开发的楼之间通过新的交通可以穿越古村上方,但我们可以看到古村盘俯在我们的脚下。

这个讨论也吸引了一些关注深圳历史文化的积极分子,其中廖老师也是踊跃发言、参与。在建立联系后廖老师引荐了另外一些关心坪山围屋的积极分子、文化研究者,他们跟我说:“你们只关心湖贝,但是坪山、更偏远的地方还有大量的围屋也处于一种困局之中,也需要抢救。”所以我们发起了这么一个活动。

有了今年2月份的调研考察,去了解那个地方到底有哪些问题。刚才视频已经看到了,张卫东老师是真正客家文化研究的专家,充满激情地向我们介绍这些围屋的历史与特别之处。然后我才知道沿着这两条河(阿婆叫沥、大沥)有大量的围屋,这两百多年间十几代人建了几十栋围屋,这可以讲是直接建在大地上的一个家谱,而这些围屋被这二三十年的开发建设所包围(现在是围屋被包围,被遮蔽在这些密集的现代城市中),而且我们都不知道。

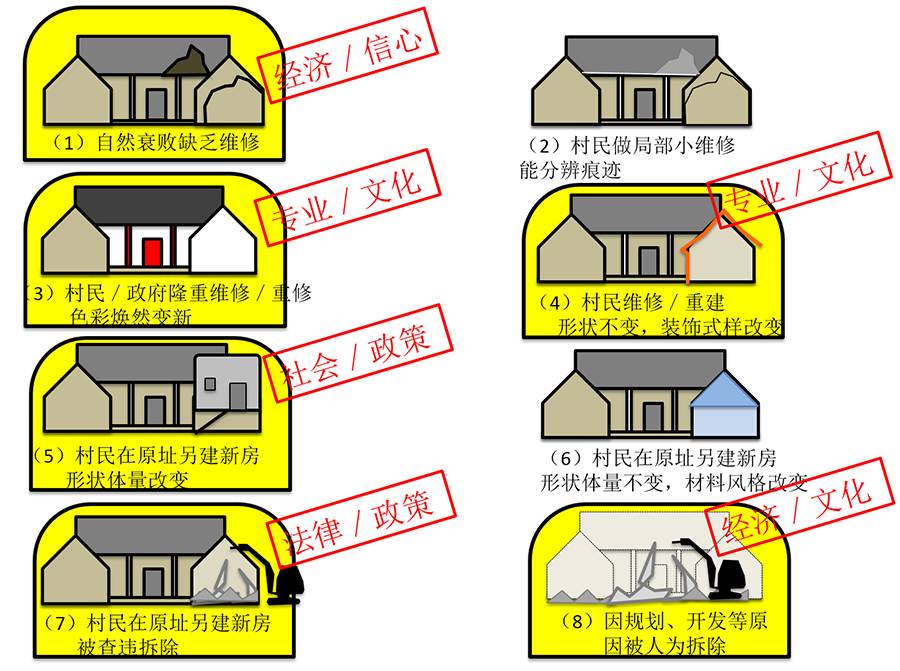

围屋的现状怎么样呢?其实目前处在的一种困境。我总结了有八种:第一种就是不去修它让它破落、坍塌。这个困境反映的有可能是没有经济实力、没有钱,但也有可能是没信心,觉得这个老房子没法住了,没有信心去修它。第二种困境是修,但修的款式、风格做了改变,缺乏专业知识,是一种文化的困境,不知道客家围屋未来的文化走向应该是怎么样的。第三种修得非常新,焕然一新。这个资金是来自于村民或者是政府,一般来说是修最重要的祠堂,修得特别新。这种修法其实某种程度也是破坏,因为它找不到原来的工艺、材料,又想修旧如旧,但最后的结果是修旧如新,是对历史信息的一种破坏。所以它是不专业或者说文化取向上是有问题的。第四种是装饰式样的改变。

还有别的困境就是外来人进来或者村民为了自己的利益重新再搭建,但是搭建的房屋形状很特别,它反映的是社会问题,就是怎么解决新来人口、低端人口的住房需求。坍塌的围屋里可以建怎样的房子,这也是政策的问题。这种情况就是我刚才讲的,村民也想自己重修,但重修的时候又被政府拆了说这是违建,这也是一个困境,这个是法律上的。因为按《文物法》,文物建筑如果产权属于个人,个人应该有责任去维护这个文物建筑,但个人如果想修房子,在深圳又没有一个规划建设部门的申报途径,所以你的建设就是违法的,这是法律、政策的困境;还有为了开发把它拆掉,经济上的选择是村民也享有和其他地方同样的开发权利,盖一些新楼,跟发展商合作,得到更高的赔偿,我们资产升值会很高,所以这也是选择。这几种信心上、文化上、专业上、社会层面、政策、法律都是一道道新的困境,把围屋困在这里在挣扎。时间是它的敌人,围屋在时间中开始越来越衰败、越来越坍塌。

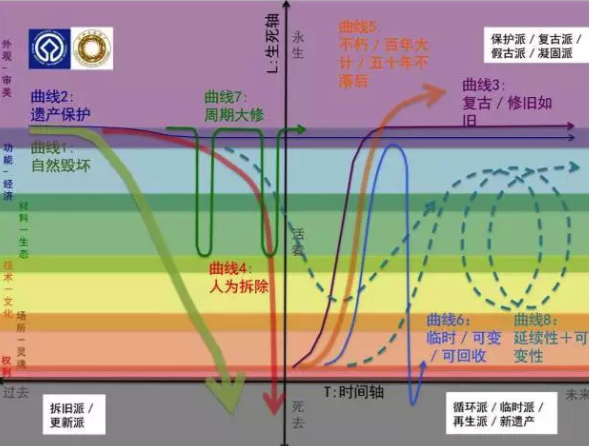

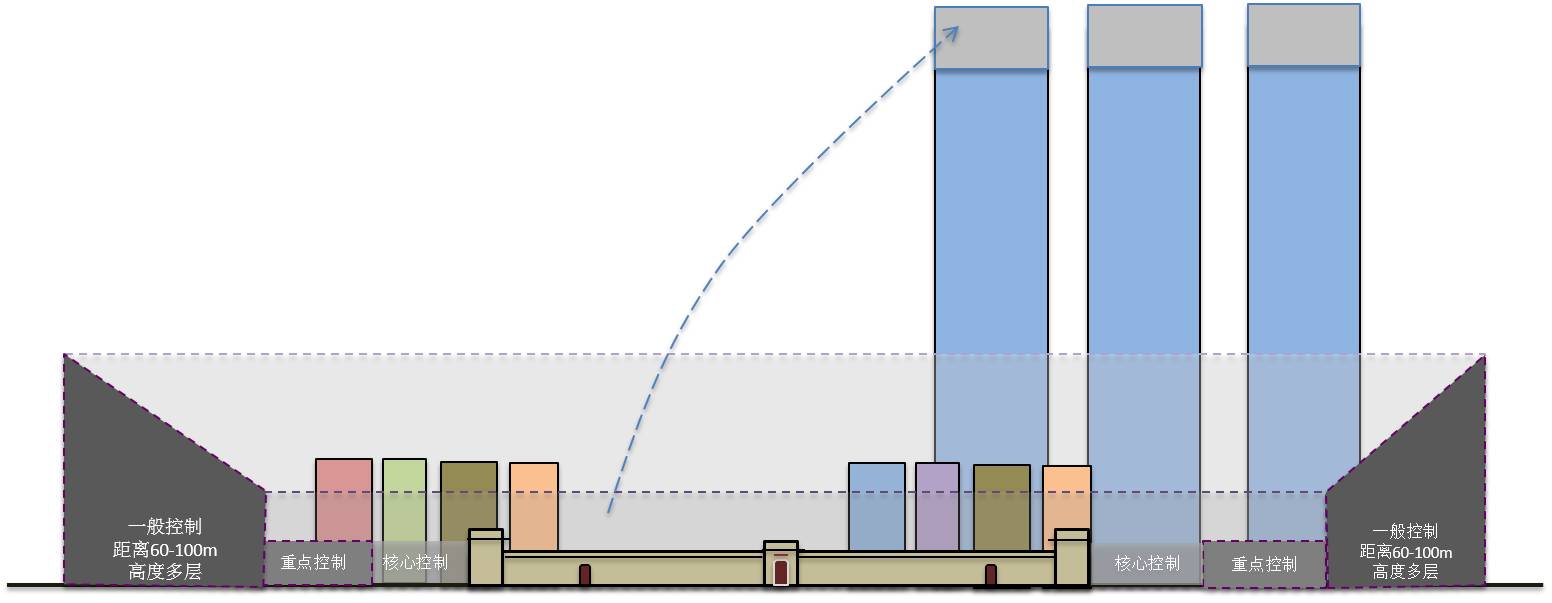

传统城市更换层面的措施只是划了一个尺线,它是一圈一圈的,越核心保护措施越严,越外面保护措施越弱,这样的保护模式往往在实际操作中也不起作用或者作用很小,这是很麻烦的。另外我们传统保护古建筑说修旧如旧也存在一些争论,从考古的角度,它修复时是主张新的和老的要区别开来。但是在商业修复是一定要做旧,做到没有差别,你看不出来。到底采取哪一种方式也是一个学术上、专业上的争论。我们经过前面的一些调研之后,就想怎么帮围屋,做一些什么?所以今天我们想更多的人一起来探讨看做一些什么。

两次调研之后,有了一些简单的想法,一个是一定要跟社区合作;第二个是要跟政府合作,让政府更多的投入;第三个是和社会机构合作,包括土木再生这样的社会机构;第四个是和专业者合作;第五个是考虑投资和运营。我们具体列了一些项目,这些项目就想先从一些最急的做起,比如长隆世居,我们讨论这个的时候还是年初的时候,讲到深圳这些老房子最怕里头的结构被雨水侵蚀,屋顶破了,雨水一进去破坏是很大的。如果正规的保护措施很难展开,那可以采取临时的措施,把这个洞口用雨布遮盖一下,这其实是间接抢救围屋的方式。把围屋坍塌、破损的洞口给包裹起来,用鲜艳的雨布把它盖起来,这样一盖也许是一个新景观可以吸引大家去参观,用大盆菜招待大家,请大家关注围屋的状况。在吃大盆菜的时候能够捐一点钱一起来做一些事。还可以请大家去住,大家看到房子的情况不太好,所以带着帐篷去住,那就可以体验荒芜的感觉;另外可以引进民宿,比如这个小院子开成民宿,我们可以请开民宿的人看可不可以,像较场尾一样开出漂亮浪漫的民宿来。设计师把它改得特别漂亮、吸引人,这是一种方法;还有一种方法是在北京改四合院的方法,用一些简易的材料经过设计把它组装起来放到房子里,让这房子里的居住条件一下子提升,这是一种成品化的方式。

我们请一些设计师来看,比如在较场尾开民宿的设计师,请她来看开民宿的可能。年轻的建筑师有更多的想法,包括包裹这个围屋,用锡箔纸包或者用绿色的人工草皮来包。还有北京的建筑师,他的想法是在老房子是装一个盒子,一天之内几个员工就可以把它组装完,从一个老房子条件很差的变成适合现代人生活的房子。我们现在还在讨论这个事情,讨论完以后就带队先去看看,再带更多的人去了解,看看大家是否也关心它。参观做的照片、明信片,也是看看深圳人有多大的兴趣去看这些围屋,愿意出钱,能够共同参与。

最后我们是想突围,如何保护围屋?第一点就是社会建设和公共参与。第二个是信息分享,我们现有的地图比如百度、腾讯以这些围屋做标志物的,大家哪怕看地图经过这个地方,开车你到福建去看土楼,但是你不知道深圳也有,那是不是可以标注这些土楼,能看到是很密集的。如果你标注出来、分析出来,这也是信息分享。包括文化宣传,这也很重要,我们做了明信片,大家可以传播给自己的亲朋好友,这也是一种宣传。第三个,学术研讨和知识准备也是不足的,为什么说不足呢?只有世界遗产保护和中国遗产保护的那些建筑有法律支持、专业支持,普通的深圳老房子够不成这些杰出文物的时候怎么去保护和利用它,一样是缺乏专业的支持,所以我们要去研究作为历史遗产有哪些形式的生命过程,我们要怎么为这些老房子找到一个适合它的生命曲线,去维持它的使用年限、激活它。每栋房子都有它的命运,我们是不是看着这些围屋要么自个儿损毁,要么人为破坏,还是说我们可以关注它让它的生命可以再生,也可以不把它治坏,所以我们应该给它治疗、给它帮助。

我们促进中心这边也做过很多研究,怎么面对遗产进行保护,包括一些工厂,我们都做了一些研究,这些就时间关系我不详细解释。还有一个突围是要对规划进行统一检讨,因为这样的规划,你不知道围屋在哪里,有一个廻龙世居在这个角上,就被规划路给它切了,这个角上也有一些小围屋也被路给切了,所以规划和围屋实际上是有很大的冲突,需要我们重新去检讨规划、修改规划,让这些围屋可以在规划中生存、容身,不然容身之地都被这种规划给消灭了也是有可能的。利益关系也是一个问题,传统围屋保护的高度限制、开发权利的限制。你在这个范围的外面,可以盖高楼,在这个保护范围内你就不能盖或只能盖矮的楼,那凭什么?这就是一个发展权利的问题。那能不能有改变呢,我们能不能给围屋有开发指标,这个开发指标可以卖给旁边的楼开发,这种叫空中开发权,就是我不开发了,可是我可以把开发指标卖给旁边的发展商,这样不用开发我也受益,不用摧毁我的老房子,但我同样享有深圳城市化都在盖楼的收益,不盖楼也能分享收益,这也是经济上的安排。最后是整合资源与试点推广,从一个小点可以做起来,所以这是我们一直努力想做的事情。

我们面对这么多围屋资源,但深圳的房价这么高,这些围屋又不能空置,这也是一个反差、一个困境,深圳号称设计之都,有这么多的设计师,可是我们好像也帮不上围屋忙,这也是提给深圳设计界、专业世界的问题,我们希望这些围屋能够被正确和很好的使用起来,所以靠大家一起来努力,谢谢大家!