无界之城—— 对中国大学校园规划策略的探索

2016.09.08

14844人阅读

按语:

赛前考点是深圳市城市设计促进中心为配合所策划的设计竞赛,约请一些研究者提供的针对性的参考分析和案例文章,希望改变竞赛前期共同问题研究不足,导致选手直接参与闭卷考试式竞赛,盲点过多,风险高成效低的问题。当然这些赛前考点也是作者的一家之言,不代表竞赛组织者和委托甲方任何立场和观点,切勿误会为赛前官方指定备考资料。竞赛有风险,阅读需谨慎!

这次赛前考点针对的项目是:中山大学·深圳建设项目总体规划和一起工程建筑设计招标[中山大学·深圳建设项目总体规划和一期工程建筑设计(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ标)招标资格预审公告]。之前已经为这个项目发布了三篇赛前考点:赛前考点 | 大学校园规划简史:在地性与城市互动和赛前考点 | 校园规划:学生需要怎样的大学校园?以及赛前预习 | 看社区群众的大学校园规划如何完爆全场?

本文为大家分享来自墨尔本皇家理工大学建筑与设计学院兼职讲师、mapping工作坊发起人何志森老师的研究,看他制定的一套可以被规划师、城市设计师、建筑师与景观设计师用来重新定义公共与私人边界的策略——无界之城。

摘要

在追求现代化的过程中,中国展开了大学新校区的建设。这些新校区通常采用一种如同“紫禁城”般的、脱离于周边环境的规划方式。在这种模式下,大多数大学资源被布置在围墙内,而且不允许周边居民使用。这样的布置方式强调了公私分离的政策,产生了一种带有歧视性的城市排外政策。本文在认识到边界的重要性的同时,也通过重新审视边界在自下而上的过程中,以及共享资源的生产中现有的作用,提出了有别于传统的大学校区总体规划的规划方式。不同于提供一种“一次性”的设计方案,这些规划方式将真实生活状况视为一种不断变化的过程、一个动态的系统,来进行重新审视,制定了一套可以被规划师、城市设计师、建筑师与景观设计师用来重新定义公共与私人边界的策略。

关键词

边界;渗透性;共享资源;区划

我们所质疑的并不是墙体本身,而是墙作为一种独特的防卫方式的僵化且古老的策略。——罗纳德·瑞尔,《边界墙作为基础设施》

背景

在城市区域的形成过程中,中国历史上已经出现了几种发展模式:从古老的城市建设到通商口岸后期的里弄,再到内战后期的单位,直到今天的国际化实践[1]。在这其中,唐代(618-907)的里坊城市与现代新城市运动(20世纪80年代至今)或许是城市发展中最为惊人的两个模式。它们展现了中国都市区域规划中两种不同的方式:一个遵循严格的层级式网格体系,而另一个则应用了现代规划实践中的普遍形式。然而,两者的共同点在于其规划原则都使用了“围墙”—这种将一块土地转化成城市飞地的方式。

“飞地之城”的历史模式

里坊城市

在唐代,中国建立了世界上规模最宏大、人口超过100万的都城长安。这座皇城的规划严格遵循着“里-坊”的原则—这一原则深刻地影响了社会与空间的等级制度,而且是帝王绝对权利的象征。根据汉代编修的《周礼·考工记》中的记录,整座城市由“坊”组成,并且每一个“坊”都包含几栋单独的房屋。这些坊由墙体围合,排列于正交的网格系统中。里坊以围合结构方式来完成城市规划,因此,居住街道与集市区域被呈方形网格的道路清晰地分割开来[2]。非正规的社会与经济活动很难在街道上发生。里坊规划体系用以确保公共安全与城市监管。抛开这种极端被控制的生活环境不论,长安确实是当时世界上最繁华、最安宁的大都市。在维护都城的公共秩序方面,围墙的应用成为了一种非常强大和有效的统治工具。

新城市运动

大约1500年后的今天,中国正在以一种世界从未有过的尺度和速度进行着另一场城市化进程。为了加快城市化的脚步,一种简单而颇具现代主义的规划模式被政府部门公式化地套用在全国各地。这种国际化的规划模式按照一种以划定地区范围为目的、由上至下的方式而制定。依据简单化的用地区域分类系统,土地可以在转瞬之间被轻易地转变为一座由一个个同质化且相互隔离的区域组成的城市。为了避免旧城区嘈杂、污秽、脆弱、混乱、过度拥挤以及难以控制的城市环境,现代化规划体系的应用仿佛成为了再现长安城平和、清洁、安全、宽阔以及可控景观的捷径。这样的景观代表了围墙作为社会秩序媒介的回归。城市人口的持续增长和人们对生活与工作环境的安全、社会地位、宁静与景观需求的不断增加,中国的城市正处于再一次被改造为“飞地之城”的过程中。

封闭式大学校园频频涌现

图1:中国厦门市集美大学诚毅校区

Jason Ho

中国大学校园传统式的总体规划以突显的轴线式排布为主。校区通常采用一种类似“紫禁城”式的、隔绝于公共生活的规划方式。随着中国高等教育事业的发展,近些年建成了大批大学校区。由于城市中缺乏可用土地,众多新校区选址于欠发达的乡村地区,占据了大量耕种农田。然而,这些新校园依然遵循着封闭模式,隔绝于周边的村庄,且无法对变化中的乡村环境作出回应。在中国乡村地区,高密度大学城的不断涌现造成了大学环境与其周边乡村环境的差异与隔离。这导致保留下来的旧有村庄成为了这种新郊区或乡村环境中的“孤岛”,即“城中村”(图1)。由于界墙缺乏渗透性,使校园与保留下来的村庄之间可能产生的协同关系成为了泡影。通过加强私有化,“共享资源”的可能性消失。在这种封闭式规划模式下,一道界墙使得包括各种学习与休闲设施在内的大学资源被限制在界墙内,无法被临近的村民所共享,这种布局强化了公-私分离的政治管理体制,从而形成了一种带有歧视性的、隔绝与排外的城市政策。

除了长期以来惯有的生活文化,人们生活在封闭式社区中也是基于安全与管理的考虑。在2002年非典、禽流感爆发后,大学校园的封闭模式得到了公众的广泛赞赏与认可。本文在认识到围墙的重要性的同时,也通过重新审视边界在自下而上的过程中,以及共享资源的生产中的现有作用,提出了有别于传统的大学校区总体规划的规划方式。随后的3个提议则旨在将关注点从对“边界”的支持与反对之争及探讨,转移到“渗透性”的概念上。本研究将位于中国福建厦门的集美大学诚毅校区①作为规划介入的场地。

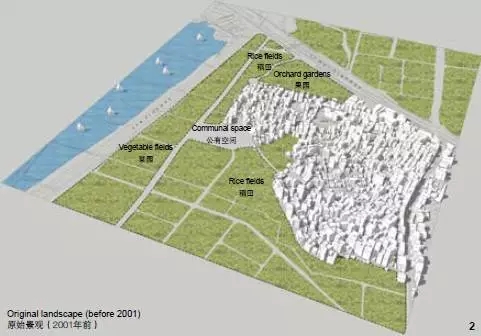

场地介入

集美大学诚毅校区坐落在厦门市集美区,占地153hm²。新校园建立在渔湾与一座古老村庄(孙厝村)之间。该村庄以传统农业和渔业为生,农田中生长着水稻、果树和蔬菜,湾中养鱼(图2)。在农田被当地政府征用作校园规划后,数周之内所有的农田皆被移除,通往渔湾的入口也被永久性地切断。

图2:孙厝村早期图景

Jason Ho

今天,整个区域被庞大的障碍物—一道具有管辖权的围墙分成两个区域。在围墙的一侧,生长着水稻与果树的地区被规划成为大尺度的“大学城”,其中拥有众多私有设施与服务机构,包括一个大规模的广场、购物广场、电影院、美食城、图书馆、医疗中心、室内运动馆和室外体育场。围墙的另一侧,保留下来的村庄严重缺乏市政设施、开放空间和经济发展机遇。失去了农业与捕捞业务,加之无法获得大学资源,村民们的生活每况愈下。

与诚毅校区有着共生关系的孙厝村的现状需要新校区对外开放,而非完全被阻隔在校园管辖边界之外。本文对诚毅校区的整体规划提出了质疑,并寻求对校区及边界进行重新设置,以实现为在校学生创造安全感和私密氛围的同时,亦增强校园与边界的渗透性的目标。“加厚”策略促使两个社区的边缘地带成为一种共享空间,大学设施与服务机构可以设置于此,以供公共使用;“植入”策略对场地上的原始景观与农田,以及新的大学建筑进行了重新讨论;“重组”策略着眼于如何重组这两种不同的环境,以创建一个包含不同空间和活动的综合体,从而促进新机遇的产生。

三种策略:加厚、植入与重组

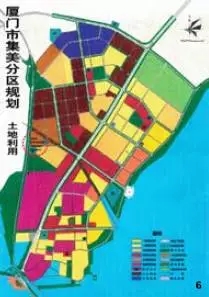

集美大学诚毅校园当前的规划包括3个独立区域:生活区、学习区与活动区(图3)。它们由一条中央轴线串连,成为了一条将所有具有象征意义的大学设施连结在一起的主导视线。大多数不那么引人注目的建筑,比如学生宿舍,则被安排在校区与村庄的边界上。当前的总体规划策略过多地关注于为新校园营造强烈的安全感、独特感与归属感,而忽略了边界的潜在价值,无视现有村庄的存在。

接下来的提议是基于校区当前规划而进行的重组排布。按照干预的轻重程度,我们提出了3种模糊、转移与消除边界的策略,以创造出新的、具有不同渗透程度的大学校园类型。

图3:诚毅校区当前规划图

Jason Ho

加厚

封闭式生活模式通过围墙加强了城市资源的私有化。在当代设计实践中,边界已逐渐发展并演变成了一种独立的边缘形式,其对工程建设和人类活动造成了极大的阻碍。但是,不同社区间的边界是否可以扩大成一种空间或一个区域,用于项目共享或公共利用?因此,加厚这一策略的出现挑战了将边界视作一条线的传统认识。“加厚的边界”这一观点由意大利斯托克②和以加利福尼亚为主要实践区域的建筑师罗纳德·瑞尔—他曾经不断地探索并扩大边界的概念—等人提出。

Stalker

斯托克的“转化边界”装置(螺旋形铁丝网)是将传统的边界结构转化为一个宜居的可穿越性空间(图4),为潜在的互动、会面及公共对抗提供机遇。[3] 这种城市介入基于破坏性边界构筑,建立了一个社交性基础设施,可使人们自由地穿越边界,而不是将边界清除或取代。这一装置的控制线从而转化为崭新的、安全的且能够促进活动多样性与通行自由性的城市空间样板。近几年,瑞尔仔细研究了美国-墨西哥之间的边界墙,并提出了“边界建筑化”的概念。瑞尔为美国-墨西哥边界墙提出的挑战性设计之一是他将位于诺加利斯的一段墙体转化为一个跨国图书馆。居住在边界两侧的居民可以通过墙体本身进行书籍交换、交流与讨论。在他的构想中,这座“跨国”图书馆的墙体不是一条“分隔线”,而是促进人们交流的“协调员”,是可供不同的群体和生活方式共存的社会场所。[4] 无论是斯托克还是瑞尔,这一空间类型可以被理解为一种加厚的当代城市边界,虽然仍起到分隔作用,但是具备某种程度的渗透性。

将这样的理解应用到校园总体规划中,加厚边界的策略构想出一种新的校园模型:将一定数量的大学设施与服务机构安置在边界附近,从而实现“区域共享”与“资源共享”。因此该策略考虑的是如何将大学中具有象征意义的设施与服务机构从“中心”转移到两个社区交会的“边界处”。通过与当地村民的合作,以及诸如读卡系统等出入管控技术的运用,可以对共享的大学设施的出入进行管理。随着学生与村民经过或者在这些共享空间中活动,校区与村庄之间的管辖边界开始模糊、转移,抑或消失。反过来,这些共享的设施与服务机构也提升了邻近区域潜在的土地价值,创造了工作机会,提高了当地村民的生活质量(图5)。

图5:加厚策略示意图

Jason Ho

加厚策略公开地对将边界作为一种防卫性的、密闭式的边缘形式的概念提出了反对之声,并开始将其视为一种可在社会、文化、教育、娱乐或商业层面上共享的基础设施。该策略对公私分离政策提出了质疑,并将边界视为“线”的概念重新理解为一种具有厚度的居住社区空间。[5] 两个不同社区之间的分隔线最终发展成为一个“交错带”—一个“共享空间”,来自两侧的人们可以为了这种相互依存的关系而进行交流与协商。如果在更大范围中—例如一座城市—应用“共享空间”的概念,有可能会改变我们在当代中国城市中所进行的土地利用规划方式。

传统方式中,对于边界的干预措施只出现在土地利用规划完成之后。那它为什么不能发生在土地利用规划阶段呢?在《网络城市》一书中,以上海作为主要实践区域的建筑师詹姆斯·布里尔利看到了不同用地类型之间的边界的空间价值,他认为这些边界具有极大的设计干预潜能。城市中,这样的空间可以让事物变得模糊、暧昧、重叠、不受限定。[6] 然而,当前的区划体系并没有为区域边界上的土地利用规划提供指导方针。布里尔利将这一现象的症结理解为:设计师与规划师如何在城市规划阶段发挥这一潜力?无论是瑞尔在美国-墨西哥之间设立的“跨国”图书馆界墙,还是斯托克在意大利和南斯拉夫之间构想的“转化边界”装置,它们都主张用一种合理的新方式对边界进行设计,而不仅仅用于解决设计问题。如何将“共享区域”的理念融入到规划层面中来,以对抗当前这种偏向单一化、私有化、大街区化发展的土地利用区划方式?

纵观中国目前的发展,现代规划理论严重影响了当前中国城市规划的现状,导致功能单一、区域各成一体等问题的出现,从而形成了用地隔离—这种与我们日常生活息息相关的“隔离”现象。目前的土地利用政策很少从系统上去关注我们生活环境的动态变化,而是根据规划师桌上的抽象信息进行程式化的区划:图纸上,各种用不同颜色标记的土地利用地块相安无事地排布在一起—然而,在现实中它们彼此隔离(图6)。[7] 这就是为什么越来越多的中国城市在夜间成为“死城”的原因(产业园区与办公园区是两个代表性案例)。

在中国,所有的土地利用隔离现象都是城市总体规划下的产物。这些规划并没有真正了解边界在我们不断变化的生活环境中所具有的利用潜能。传统的规划者在其教育背景中已养成了将区域划分成隔离且均一的地块的惯有思想;而摆在景观设计师面前的是这些空间和利用形式都受到严格限定的既定区域。在不同用地间,没有一个区域可供灵活的、混合式的、多样化的“共享空间”发展。在某些特定场所中仍存在私有边界(我们必须在中国文化语境下对其进行理解),并不是所有的场所都需要进行综合利用区划。比如,两个同质区域间的某些边界地带可能会“膨胀”,并成为新型的空间和活动场所。不同的商业和休闲项目、基础设施可视其周边环境,被引入这些“共享区域”。为了实现这种加厚效应,规划者不能仅依靠简单的土地利用区域分类来划分发展区域。他们必须考虑如何区划大型街区之间的边界,从而创造出其他利用潜能,并提出拉锯式的空间变化策略。

局限性:即使为了实现空间与资源共享,新的边界线不再具有管辖意义,但是校园的其他地方仍是阻碍村民前往渔湾和其他公共基础设施—比如附近的快速公交换乘站—的巨大屏障。在这个提议中,由于校园的尺度过于庞大从而很难获得更大程度的开放性、可达性与联系性。加厚策略仅仅关注项目的重新排布,对校园场地的原有环境关注较少。因此,当地村民的农耕传统与渔业依然需要依靠其他策略才能保留下来。

植入

在中国当下地毯式与白纸式外拓发展的影响下,大量的传统耕地被占用和毁坏。这些地区中的大部分都变成了尺度巨大的高密度大学城。失去了工作和收入,大多数村民离开了村庄,迁移到城市。乡村文化和生活几近消失与外拓式蔓延将成为中国当今城市化发展弊端重重的收场方式之一。[1]

在俞孔坚教授著名的沈阳建筑大学校园项目中,他与他的景观设计师团队在一片被毁坏的农田中重新构建了崭新的网格状稻田网络,成为校园中可耕种的生产性农业景观。学生们取代当地农民,从事了水稻种植的全部农事,在封闭的飞地内俨然形成了一派乡村景观。中国第一位获得普利兹克建筑奖的建筑师王澍同样在他的中国美术学院象山校区的设计中应用了相似的方法。但并非将场地上的原有农田进行保留,原始景观曾遭到破坏,随后又得到重建。不同于俞孔坚的设计构想,少数农民依然在该校园中进行耕作。

这两个规划后的校园原来都为耕地,后因场地清理而遭破坏。因此,为了延续场地的文化特征,两位设计师都力求描绘一幅体现中国逐渐消失的乡村景观的怀旧画卷。可能有人会问,为何不保护原有农田,然后将其转化为学生与农民的“共享景观”,从而延续濒危的乡村文化?然而,上述两个项目中存在的真正障碍是规划中的校园规模。开发的巨大尺度通常是导致方案无法进行灵活组织的原因。鉴于中国城市中飞地不断增加的现象,金·多维教授认为,这些飞地引发的灾难是,它们已经发展成如此大的规模,但其正式形态却无法与之相匹配—每一个发展地块都成了城市结构中巨大的、私有化的死胡同。 [8] 根据多维的研究,乡村地区中封闭飞地超大规模的地毯式发展,可能已经成为对乡村生活与乡村文化最严重的威胁。

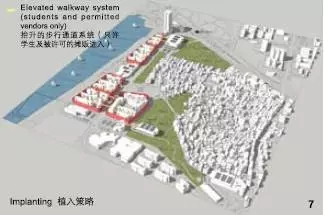

第二个策略是“植入”。与重建不同,该策略旨在保留诚毅校区内以稻田和果园为主的原始景观并将其纳入新校园之中。相较于目前白纸式规划方式,需要在并未遭到大量拆除的原有场地肌理上,将校区的新建筑小心谨慎地植入农田中。为了给保留下来的农田提供空间,需缩减现有的校园规模。所有的学习设施与生活设施混合在一起,形成一些尺度较小的综合区。通过缩减尺度,场地的可达性与开放性可以提供比“加厚”策略更大程度的渗透性。

其他上规模的大学设施与服务机构,例如购物商场、电影院以及医疗中心,可以设置在这些散布的综合区之间—与被其包围不同,这些设施坐落在综合区外部,可转化为对公众开放的公共或半公共资源。保留下来的稻田与果园同样也不再是封闭校园中乡村景观的怀旧景象,可以由学生与村民共同经营。当村民能够更加便捷地通往农田,他们就可以继续耕作,渔民将可以到渔湾继续日常的捕捞活动。乡村文化与生活可在这些地带中得以延续,并最终提升村民的生活质量(图7)。

图7:植入策略示意图

Jason Ho

局限性:植入策略要求消除界墙的管辖意义,从而获得更多的校园渗透性。事实上,两个社区间的界墙在催化微观经济、促进非正规的交换与社会交往中起到了非常重要的作用。如果我们消除管理边界,或将边缘地带变得过于开放、可达、暴露,我们同样也会毁掉潜在的微观经济、非正规活动以及邻近村庄的生活质量。因此在植入策略中,将所有的围墙移除可能并非最好的选择。不同环境中的一些边界依旧需要保留,但必须得到加厚。

重组

现代用地类型区划是为了建立并分隔不同的或不协调的用地类型,从而通过防止放任发展带来的负面影响,保护有保障的资产价值。空间的用地性质区划产生了脱离于较大景观网络的、单一的、孤立的生活环境。边界的强化使得不同环境之间潜在的共生与合作无法实现,从而导致自发的社会与经济生活很难持续发展。在此背景下,重组这一策略关注于两种不同环境如何融合的可能性,从而创造不同的活动与空间,以萌生新的机遇。

重组策略提出的问题是如何对诚毅校区的部分项目与孙厝村的部分建筑进行重组和并置,从而创造出不同环境之间的融合,展示“乡村中有大学,大学中有乡村”这一景象。为了给大学建筑提供空间,一些村舍需要拆除或在校园中重新安置。在这两种不同的环境中,这种融合在多个位置形成了边缘地带。例如,在场地B中,两栋大学教学楼和一栋学生宿舍楼被安置在空隙中,与现存的村落房屋融合为一体,从而形成一个小规模的校园建筑群。这3栋楼可以根据空隙的尺度与形式,以及参考新社区的空间特征,进行不同的规划设计。通过在边界上安置不同的大学设施与服务机构,可能在大学建筑群与周边村落之间产生不同的加厚边界的类型(图8)。

图8:重组策略示意图

Jason Ho

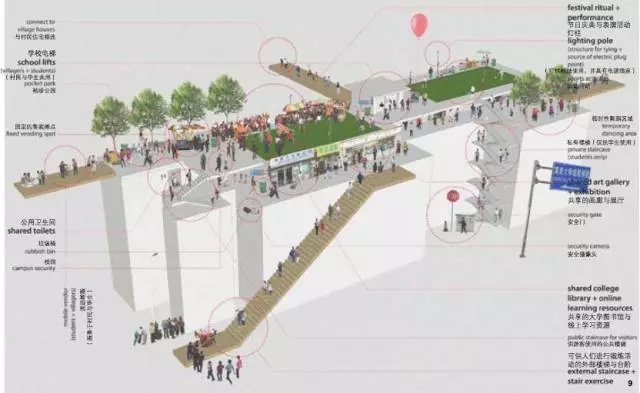

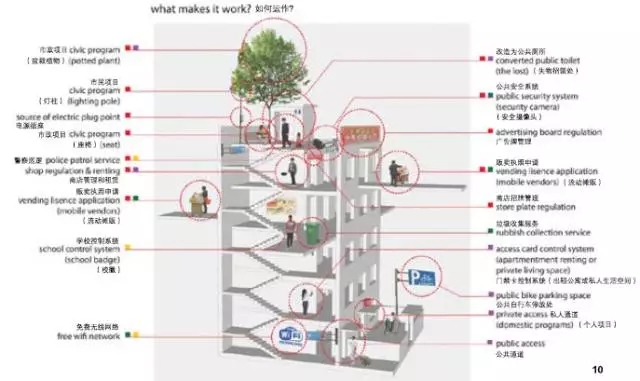

第三种策略提出了多层次步行通道体系,进一步模糊了公共与私有、市政与个人之间的空间。这一公共步行通道系统激活了大学建筑与村落房屋中可利用的屋顶空间,为学生与村民提供了一种新的日常空间(菜园、运动场、小商铺等)。不需要进入私有的大学建筑中,公众便可直接由外部楼梯来到屋顶—潜在的、供市民活动或共享的大学设施可设置于此。如此,大学内建筑的通行可以得到控制。在这一概念中,不仅一些大学设施可以用来举办公共活动,整座大学还可以向外延伸,创建与邻近的以及遥远的村落之间的联系与连接。

通过使用多层次的步行通道系统,许多村落房屋中的室内楼层也有可能连接在一起,从而创建出一个范围广泛的、构筑与活动交织在一起的网络(图9)。那些穿过个人空间的抬升的步行通道可被转变为商业店铺,或成为市政建筑场所。街头摊贩可以将摊位由地面转移到“空中”。对抬升空间的激活可以将一些地面活动转移到空中。然而,由于众多大学建筑与村落始终位于街道层面上,街道生活不可能减少,但这是地面与屋顶间的重要连接。

图9:综合建筑体模型示意图

Jason Ho

因此,需要注意的重要一点是,在不同的群体间一定存在着一个协商体系,整个系统才能正常运转。例如,商店的类型和营业时间必须由工商部门监管,收集垃圾服务则由村委会提供。在这种情形下,并不强调边界的设计,而更多的是设计或提供微型基础设施、制定灵活的政策、确定经营框架,从而改变并模糊空间的界限(图10)。

图10:“如何运作”——综合建筑体管辖机制示意图

Jason Ho

局限性:在第三种策略中,这种公共与私有、市政与个人边界的协商并未遵循传统的区划方式,而是提出了一个三维化、用多色表现的土地利用分区方法,从而促进了自发性社会与经济活动的萌发(图11)。

图11:三维化的、用多色表现的分区系统

Jason Ho

然而,由于不同的大学建筑分散在两个不同的场地中,边界的固有概念不再具有实际意义,这导致了传统大学校园的象征身份与主人翁意识在这一模型中的瓦解。将大学环境与另一种环境融合还会增加对散布设施的维护费用。这要求更多的安保人员与监控技术,才能确保学生的安全。尽管如此,由于大学与村落空间交织在一起,共享基础设施和安全对于村民与大学生的共同利益来说,都是重要且大有裨益的。然而,当传染疾病暴发时,这样的校园类型往往很脆弱。这就需要另外一种应对策略。

结论

正如有关安全的讨论不可回避,我们也必须承认边界的重要性。在《异质大都市》一书中,景观设计师、理论家查尔斯·詹克斯认为边界作为一种安全手段,其应用是必要与必然的,这就是它的现实意义。[9] 詹克斯所揭示的“现实意义”在中国当下的语境中,可能指的是市场的需求、生存文化以及社会的不平等性。他更进一步指出,所有安全手段都可以转化为具有自成风格的艺术,这会将安全所需的硬质边界材料转化成具有集约美的“模糊标志”并“传播出去”。[9] 基于他的描述,边界必须保持其特征,即将个人权利和威胁群体分离,从而对个人权利加以保护。但还可对其加以美化,成为一种从视觉上很难分辨出的“防御空间”的标志,这正是奥斯卡·纽曼提出的观点。③上述讨论的3种策略对边界作为一种安全的、尊重学生隐私的措施的概念进行了认可。然而,这些策略并不认可分隔这个概念,也不认同詹克斯所提出的分隔是唯一的解决方案这一论调。相反,这3种策略中对边界的重新排布都以“渗透性”作为其主要目标,体现出了“连接”优于“分离”、“功能”优于“美化”、“机遇”优于“安全”的设计思想。

因此,正如瑞尔所说,“我们所质疑的”并非墙体,而是“作为独特防卫方式的僵化且古老的策略”。[4] 这一挑战是去寻求控制与宽松之间的平衡,或者更确切地说,什么才是能够被不同群体—学生、村民、大学行政人员以及政策制定者—所接受和需求的。这些边界策略促使我们重新审视看待中国城市的发展方式,从而找到一种与寻常百姓生活以及看待中国城市的发展方式,从而找到一种与寻常百姓生活以及看待它的方式更相符的方式。像厦门这样的界墙之城,公共空间与社会生活都经历着城市化发展的飞速变革。通过加强边界的“渗透性”,多种变革策略应运而生。这一角度使得对当代城市边界进行另一种解读成为了可能。—不再是对其进行限制与隔离,而是赋予其权利、使其连通。

尽管存在不足之处,这3种策略已经通过促进对非传统化设计方法的培养,以应对与城市日常生活息息相关的新兴城市化,为我们提供了思考边界环境的不同角度,以及参与公-私空间和社会生活的方式。这些策略对当前一维化的土地利用区划政策提出了质疑,并建议在中国乡村的大学规划中应用更多综合的、常见的方式。

不同于提供一次性的设计解决方案,这3种假设性提议通过一系列可供设计师、建筑师、景观设计师、规划师和政策制定者,在重新界定公共与私有、市政与个人空间的边界上使用的策略和参数,对作为不断变化的过程和动态体系的真实生活环境进行了重新审视。这同样也是城市化实践的要求,这样的实践是基于真实的和日常的情况之上,并且不带有任何偏见。通过人类未来的意识与热情的提升,以及可持续生活的介入,这可能终将有助于我们理解那些有关中国城市封闭式社区的发展以及与之相关的生活环境的实践。

注释

①集美大学是福建省重点大学,其设立多个学科,面向全国招生。现有全日制在校生共计25000名。2006年集美大学在孙厝村临近地区建立了新校区。现有12000余名学生在此校区学习。

②“斯托克”是对与意大利罗马第三大学有着密切关联的建筑师和研究人员的集体称谓,他们于20世纪90年代聚集在一起。2002年,斯托克成立“城市行动小组”研究网络,由参与实验性工作的、投身于创建自发组织性空间与环境的建筑师、艺术家、活动家及研究人员组成。

③奥斯卡·纽曼是一位美国建筑师和城市规划师,在20世纪70年代早期提出了“防御空间“的理论。这一理论指出,当人们在一片社区中感受到一种主人翁意识和责任时,这个区域会更加安全。(来源:http://en.wikipedia.org/wiki/Defensible_space_theory)

REFERENCES

[1] Rowe, P. G. (2010). Network cities and China’s urban peripheries. In B. James & F. Qun (Eds.), Networks Cities. Beijing: China Architecture and Building Press.

[2] Gauri, S. (2012). Chinese ancient cities: the grid system, Feng Shui and Li-Fang. Retrieved from http://landsofwisdom.com/?p=3491

[3] Stalker (2001). Transborderline: A habitable cross border structure to support the free circulation of people. In I. Borden & S. McCreery (Eds.), New Babylonians. London: Architectural Design.

[4] Rael, R. (2005). Border Wall as Infrastructure. In A. R. Lawrence & A. Schafer (Eds.), PRAXIS 13: Ecologies. Boston: Garrity Printing.

[5] Herzog, L. A. (2007). Rethinking the Design of Mexican Border Cities: Seven Ecologies. In A. W. Sue & R. Monacella (Eds.), Fluctuating Borders. Melbourne: RMIT University Press.

[6] Brearley, J. (2010). Super Zoned Cities. In B. James & F. Qun (Eds.), Networks Cities. Beijing: China Architecture and Building Press.

[7] Cruz, T. (2008). Border Translations: Urbanism Beyond the Property Line. In A. R. Lawrence & A. Schafer (Eds.), PRAXIS: Urban Matters. Boston: Garrity Printing.

[8] Dovey, K. (2008). Framing Places: Mediating Power in Built Form. London: Routledge.

[9] Jencks, C. (1993). Heteropolis. London: Ernst & Sohn.

[10] McKinsey Global Institute. (2009).

■■■

作者

何志森,澳大利亚墨尔本皇家理工大学建筑与设计学院博士候选人,城市非正规性实验室联合创始人

查尔斯·安德森,澳大利亚墨尔本皇家理工大学建筑与设计学院景观设计系主任,斯图特海姆/安德森景观设计事务所总监

卡里拉·扎卡里亚,马来西亚国际伊斯兰大学景观设计学院助理教授,澳大利亚城市非正规性实验室联合创始人

感谢来自墨尔本皇家理工大学建筑与设计学院兼职讲师、mapping工作坊发起人何志森老师提供的研究文章!

文章目录

摘要:

在追求现代化的过程中,中国展开了大学新校区的建设。这些新校区通常采用一种如同“紫禁城”般的、脱离于周边环境的规划方式。在这种模式下,大多数大学资源被布置在围墙内,而且不允许周边居民使用。这样的布置方式强调了公私分离的政策,产生了一种带有歧视性的城市排外政策。本文在认识到边界的重要性的同时,也通过重新审视边界在自下而上的过程中,以及共享资源的生产中现有的作用,提出了有别于传统的大学校区总体规划的规划方式。不同于提供一种“一次性”的设计方案,这些规划方式将真实生活状况视为一种不断变化的过程、一个动态的系统,来进行重新审视,制定了一套可以被规划师、城市设计师、建筑师与景观设计师用来重新定义公共与私人边界的策略。