城中村公共空间改造设计方案在深双!

2018.09.19

29833人阅读

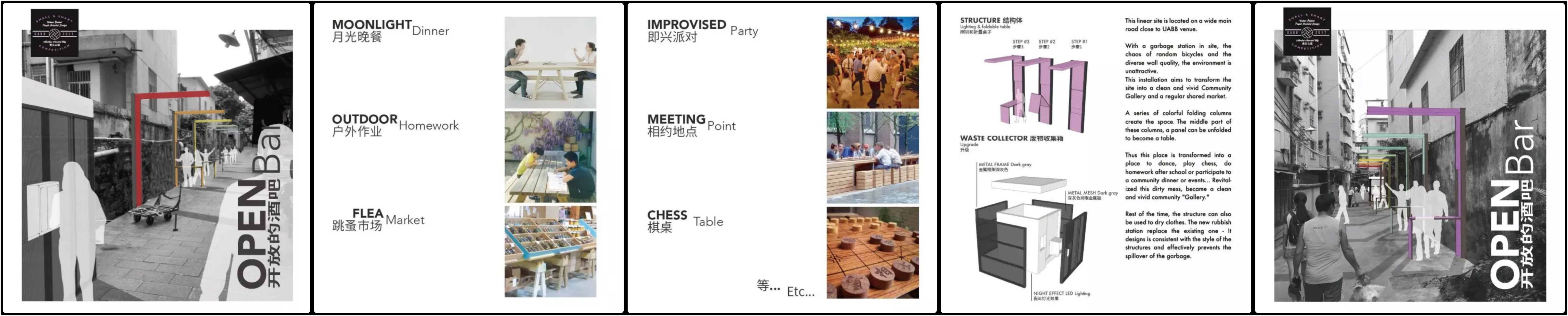

小美赛城市微设计是深圳市城市设计促进中心发起的跨界设计竞赛平台,以创造更宜居的城市为宗旨,倡导“小即是美”,从小处着手,针对公众需求,解决城市栖居环境问题。深圳市城市设计促进中心与深港城市\建筑双城双年展(深圳)组委会携手合作小美赛第一期竞赛,把南头古城的10处公共空间作为对象,以解决现存问题为题目,公开征集环境提升的解决方案。

小美赛第一期竞赛收到了19组选手共38个方案,提交的方案中研究和分析了城中村中拥挤的、“脏乱差”的、但又异常丰富的公共空间,为改善居民的日常生活提供创新的想法。竞赛评审会选出的13个入围方案均在2017年深港城市\建筑双城双年展中展示。一同展出的还有“做课:跟UABB进村做点儿什么!——南头古城居民需求调研及创新实践课程”中的8个项目。欢迎到现场观看展览!

接下来,设计师们将带着入围方案,叩开居民的家门,聆听他们对于设计方案的反馈与建议,在未来一个月中陆续实施这些为南头量身定做的“微设计”。

展览信息

展览时间:2017年12月15日-2018年3月17日(逢周一闭馆)

展览地点:南头古城B4展场(报德广场旁)

图片来源:深港城市\建筑双城双年展

展览设计:展览设计团队(深圳大学本原设计研究中心)首先考虑的是观展的趣味性与互动性,将这些优秀设计作品在展馆内以两种形式呈现。

第一种形式,悬吊的立方体用六个面来展示一个设计作品,为了看到设计师构思的全貌,观众必须得拿起立方体,一边转动一边观看。

图片来源:深圳大学本原设计研究中心

第二种形式,采用了立方体展开的6个面作为靠墙设置的展板形状,可由观众自行翻开与关闭。

图片来源:深圳大学本原设计研究中心

在室外场地上,也将以落地灯的形式,把作品图案附在立方体灯罩上,既展示了作品,也构成南头的一盏盏“城市落地灯”,无形中渲染出城市公共客厅的空间气质。

展览现场

展品速递

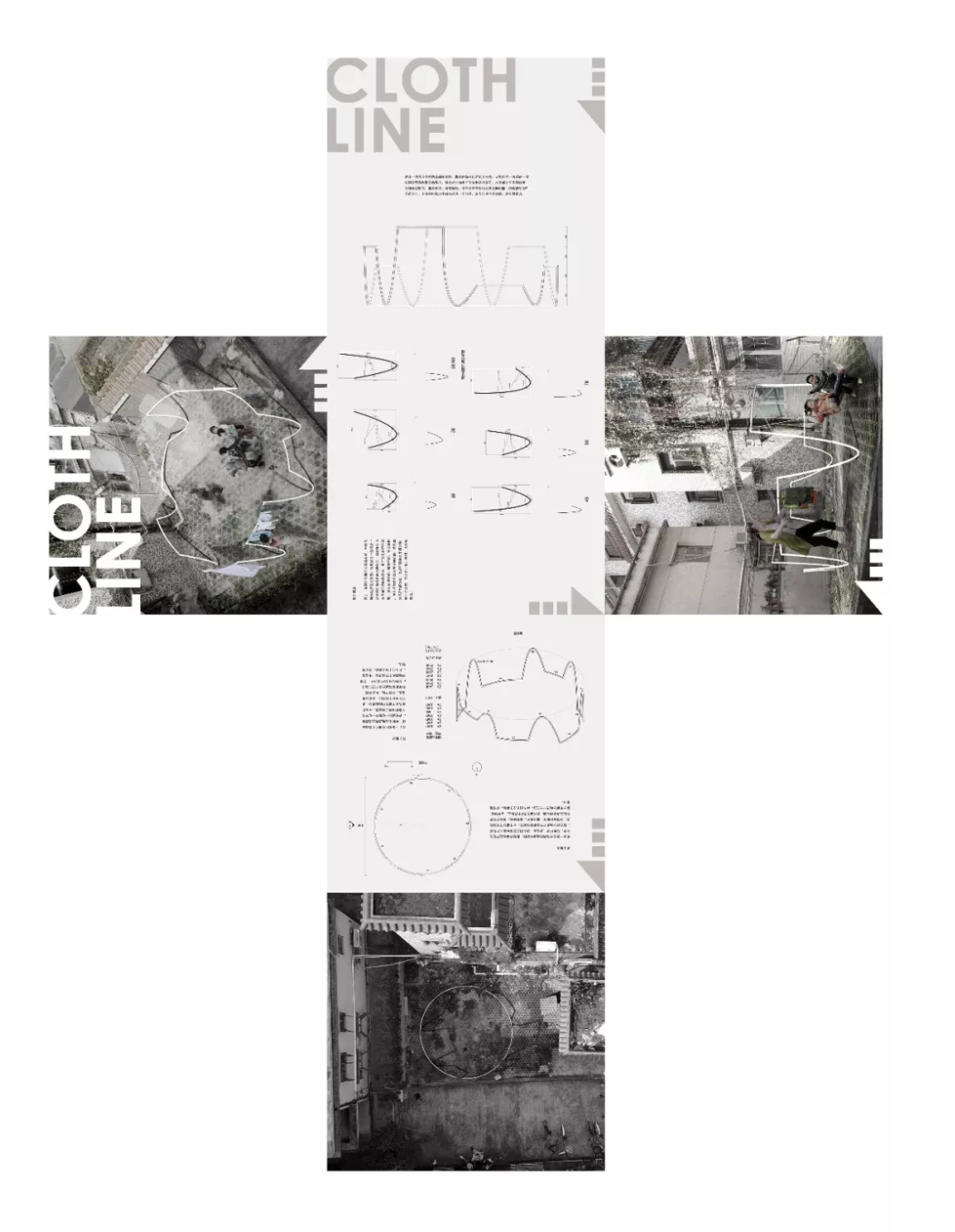

晾衣聚场

设计:深圳大学本原设计研究中心

调研中发现,南头古城城市公共空间用于绿植美化、室外家具、乘凉与通风、消防、运输、人际交流等功能无法实现。如何将公共空间从无序且效率低下的晾衣使用中解放出来?

设计提案设想“一条环形围合的晾衣杆”,利用一个线性钢结构体系,方便居民晾晒各类衣物的同时促进交流,向心的围合空间提供晾衣服居民公共交流的场所。这个体系以微小的介入装置重新界定公共空间的边界,提升衣物晾晒的效率与空间效果。另外,设计的线性体系在近地面可变截面提供公共长椅,书桌,运动单杠,植物架,单车停放等不同功能形式,方便居民临街使用,整理公共秩序,释放公共空间。

小美架

设计:VWA

小美架 设计:VWA

SMALL

①我们希望能够设计出一套针对城中村改造公共空间的系统,能够解决“小”空间里的问题。

②不过多占有现有空间,不对空间实施更大的压力。

③改造对当地的影响很小,施工进度很快。

SMART

①能够标准化制作,因地制宜,根据不同的情况进行组合。

②三种基本模数,保证了组合的灵活多变。

③具有自我更新和生长的能力,可以根据不同时期的需求进行调整。

④坚固,耐用,造价低,构造简单。

SHELF

如果将城市空间看做另一种维度的室内空间。我们则一定需要家具来进行储物,休息,种花,工作,聊天等一系列行为。而将这些行为都集合于“书架”里则是我们整个设计策略的形式表达。

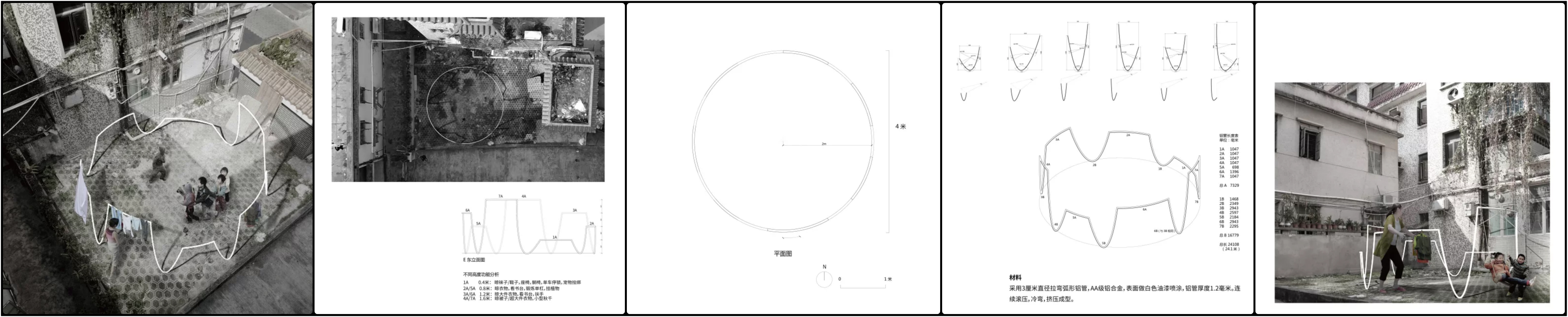

草木之轩

设计:冯玉海、莫明亮、郑恒彬

草木之轩 设计:冯玉海、莫明亮、郑恒彬

“草”意指北边绿意盎然的中山公园,“木”意指历史悠久的南头古城的村落空间。草木之轩旨在揉合原本割裂的自然景观和村落空间,成为一个富有自然生机和人文活力的建筑。为了有机融合自然景观和村落空间,设计着重处理了环境、空间和材料的问题。在与环境的关系上,设计延续中山公园弧形围墙的立面表情,用一道曲线将场地的建筑界面打开,将北侧公园的自然生态延续进入场地,与建筑空间发生交融。在内部空间的关系上,设计通过利用三棵大树自身的景观优势,营造对景、框景、看景等关系,并围绕其布置座椅和组织公共流线。在建筑材料的处理上,采用整块耐候钢板分拆焊接的工艺,通过有机的建筑形体塑造与自然共融的公共空间,同时其材料肌理与景观正好相映成辉。

城市塑料厅

设计:康健

城市塑料厅 设计:康健

利用周转筐来构建一个户外空间装置,供城中村居民休憩,聚会,交流,成为一个公众在城中村的会客厅,同时也是双年展的一个宣传平台。周转筐是城中村中常见的生活材料,超市装载瓜果、快递公司运货、居民储藏堆放都有它的身影。周转筐造价低,耐用,可大量复制组合,易组装,质优价廉,模数化,好运输,荷载能力惊人,可本身具有很好的建筑构件属性,环保经济可回收,无毒无味小朋友可以放心玩耍。框中可以种入绿色植物成为公共的花园,可以放入图书成为村内小型的图书漂流站,框内置入LED光源让这个塑料凉亭在夜间也能成为村中别致的风景。通过发现生活中普通的材料的创新价值,也可以让村民看到创意的力量,重新思考周边的世界。展览后可以拆解,送给村中居民延续其使用价值,实现全周期的设计。

“融”器

设计:冯玉海、莫明亮、郑恒彬

“融”器 设计:冯玉海、莫明亮、郑恒彬

本方案以优化城中村空间品质为设计目标,针对地块现有环境问题进行回应;以一个纯粹的容器姿态介入其中,解决环境功能需求的同时,营造灵动合理生活场所,融合、适应更多空间可能性,让公众参与进来。在遵循现有场地高差基础上,将公共交流空间与垃圾回收点进行合理组织结合,内部保留小块绿化空间,布局简洁通透;采用牢固耐用且契合场地的材料建造,绿植和深灰色金属板、石材呈现舒适朴实、安静的空间氛围。

村社区小组

设计:Riptide Studio

村社区小组 设计:Riptide Studio

通过一个包括招聘、公告、失物招领、征婚及维修五类信息交流面板的构筑物的设置,创造一个城中村内居民信息交流的平台。场地位于主街和支路的路口,人流量较大。虽然位置重要,但因为矮墙的存在使得其可见性很差,显得非常隐蔽。场地形状狭长,面积较小,目前未发挥作用,仅被周边居民用作晾晒衣物。场地疏于管理,杂草丛生,其外围为垃圾临时收集处,环境较差,不适合人们停留,附近有若干保存较为完好的古建筑,在处理时需要充分尊重其风格特征。我们希望将这里塑造成为城市中的文化平台,彰显城市历史遗迹。设计中,我们首先推倒现有墙体,将场地打开,构建一个休憩平台,给附近村民提供一个休憩和停留的空间。成排种植高大挺拔的棕榈科植物虚形界定了这个空间,并着力将这里营造为城市遗产平台,为后方的传统建筑提供充分的展示空间。然后增加了一个可用于信息交流的构筑物,构筑物上设置面板,分为招聘、公告、失物招领、征婚及维修信息五个实用门类,可作为城中村内居民信息交流的平台。此外,尊重原有的晾晒衣物的需求,在场地边缘为其留出晾晒衣物的空间。构筑物下方放置若干座椅,让人们可以“留下来”。材料的选择上,地面采用青砖以协调周边的历史建筑风貌,构筑物采用深灰色金属方通为其结构支撑,并辅以金属网眼板形成“面”。

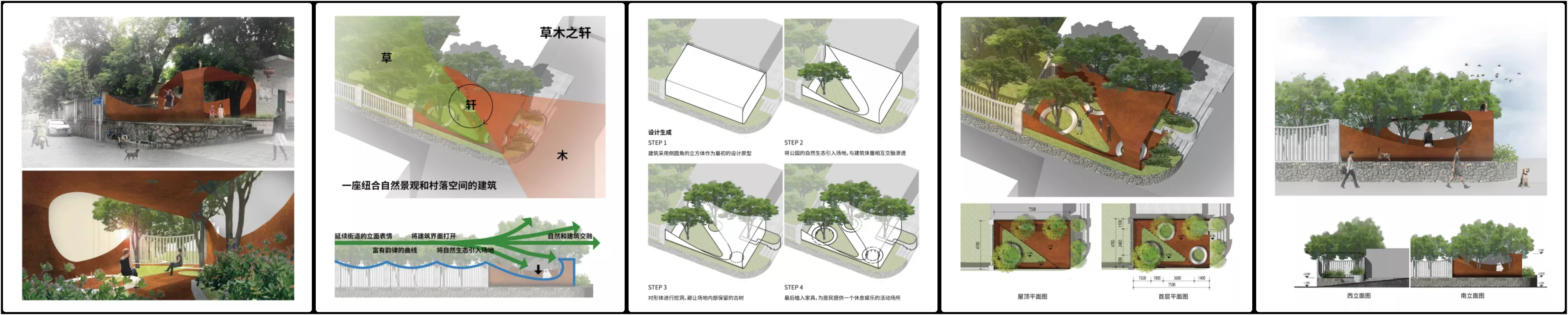

开放的酒吧

设计:Riptide Studio

通过成排设置的立柱营造“画廊”氛围,立柱中可折叠的桌子为场地赋予了更多的功能和可能性。该线性场地位于较宽的大路上,靠近UABB主会场,使用者众多。该处有一座垃圾收集站,附近垃圾较多,自行车乱停乱放且挡土墙材料不统一。基于该场地现状缺乏活动,缺少功能,且面貌不好的现状,我们希望能将其改造成一个干净、生动的社区画廊,并定期成为社区内的一处共享市场。场地中成排放置了多彩的可折叠立柱,立柱中部的面板可向下翻转并立于地面,成为实用的桌子,以此为载体,场地可摇身一变为夏夜舞会的举办地,孩子们放学后一起做作业的地方,社区聚餐和举办活动的场所…一改往日脏乱旧貌成为干净生动的社区“画廊”。此外,构筑物还可作为晾晒衣物之用。采用全新的垃圾收集站替换现有垃圾站,与场地构筑物风格统一并可有效防止垃圾外溢。

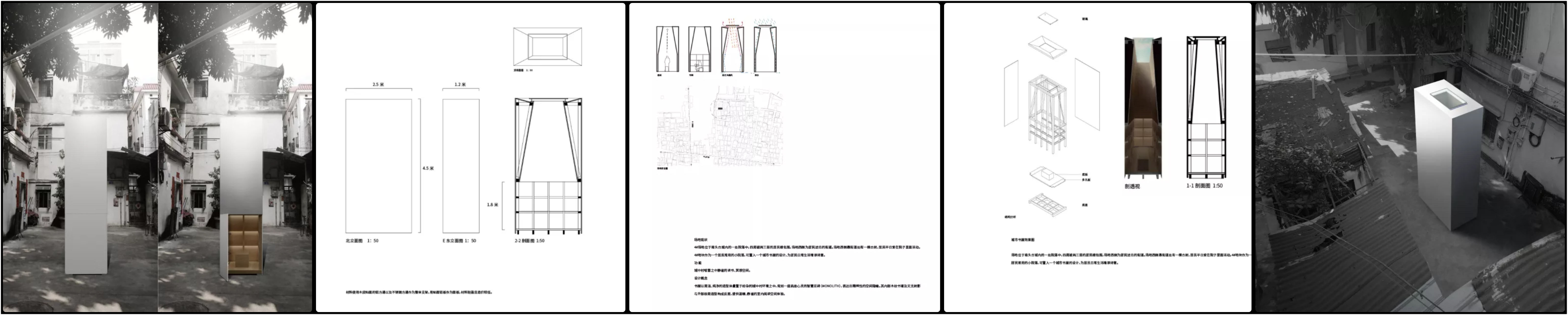

城市书屋

设计:深圳大学本原设计研究中心

地块位于南头古城内的一处院落中,四周被两三层的居民楼包围,场地西侧为居民进出的街道。场地西侧靠街道处有一棵古树,居民平日爱在院子里面活动。地块#4作为一个居民常用的小院落,可置入一个城市书屋的设计,为居民日常生活增添诗意。我们大胆设想一座微型的“城市书房”——在2.5 平方左右的占地上“引导人拿一本书走向光明”。

书屋为轻质金属结构外面漆白,在纷杂的城中村环境里呈现出纯净的姿态,宛如一座启迪心灵的智慧巨碑(MONOLITH)。内部以木纹铝方搭建的书墙向上倾斜,迎接阳光和树影从天窗倾泻而入。我们设想未来将学校企业和社区回收捐助的图书流动放置于此,营造成为一个供南头居民静思、阅读的沉浸式场所。一个供人们抬头仰望天空、俯身安静阅读的城市书屋。

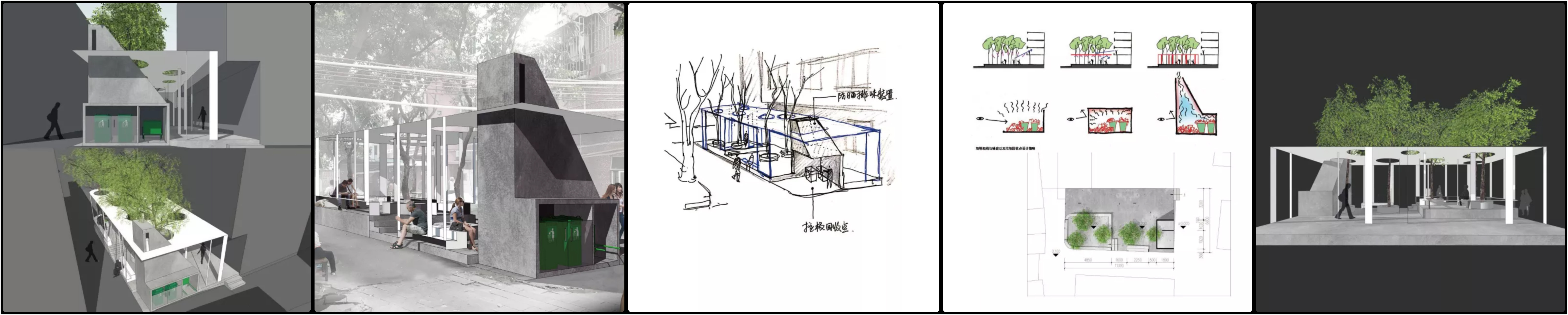

白色森林

设计:冯玉海、莫明亮、郑恒彬

本方案以解决场地光线、高差、垃圾回收点以及噪音视线干扰等问题展开设计,营造一个“白色森林”般的构筑物,给公众提供一处积极的生活交流场所。

场地问题及设计策略:

①光线,本地块由四周居民楼包围,其中场地一个长边紧挨着一栋6层高的楼房,长有6棵中型树木,所以地块光线长期不足,建筑初步以白色为基调。

②场地高差,场地内有3种高差关系,其中凸起的0.65M高的台基及树池现状良好,采取保留不动的方式。

③垃圾回收点,现状的垃圾回收点比较脏乱无序,同时气味污染较严重。我们通过将垃圾回收点设计成半封闭的状态来解决视线的影响同时设计一种类似烟筒的装置,形成冷热效应让臭味往上排,降低气味污染。

④噪音及视线干扰,场地紧邻四周建筑,在场地内活动的人们会直接产生一定的噪音影响到周边居民,同时视线上也有一定影响,为了避免这个问题,我们在场地内做一个“凉亭”,由多个不同模数的钢板柱支撑起来,以最简单的结构形式将这个凉亭叠加到现有的基地上,对应树池上方的顶挖出一个个树洞,让建筑与树木交织在一起。

璀璨盒子

设计:丁亮、郭梦、侯春梅、邝妍、刘美秀、刘钊、潘英标、阮俊亨、苏逸戈、杨光、叶沁莹、张涵、朱淑桢、张晓飞

璀璨盒子 设计:丁亮、郭梦、侯春梅、邝妍、刘美秀、刘钊、潘英标、阮俊亨、苏逸戈、杨光、叶沁莹、张涵、朱淑桢、张晓飞

南头古城“璀璨盒子”是对古城西门及关帝庙旁的供电设施围栏开展调研创作设计,形成标准化应用与艺术设计融合的整体围栏改造方案。剪纸艺术家将深圳城市建筑景观与南头古城的生活、建筑、人文历史等元素进行重构,呈现都市密林中下的城中村故事剪纸画面;插画家针对临时板房空间创作了《西门图》,描绘了南头古城居民生活、建筑、商铺及街景情境,画面与南门的关帝庙元素相呼应,将两个空间通过古城的在地文化符号相互串联;《大数据时代-南头故城》、《风景系列》装置作品穿插在标准化围栏中,尝试探讨南头古城的“身份”特质,进行一种新的诠释与解读,同时利用废旧电表进行改造和组合,呈现个体空间与公共空间的神秘关系感,把不同的个体信息体进行串联,重构出一个新的虚拟空间体。

组织机构

主办方:深圳市规划和国土资源委员会

策划机构:深圳市城市设计促进中心

展览设计:深圳大学本原设计研究中心

平面设计:RISING视觉创意工作室

展览制作:深圳市龙正堂展览策划有限公司

文章目录

摘要:

小美赛第一期竞赛收到了19组选手共38个方案,提交的方案中研究和分析了城中村中拥挤的、“脏乱差”的、但又异常丰富的公共空间,为改善居民的日常生活提供创新的想法。竞赛评审会选出的13个入围方案均在2017年深港城市\建筑双城双年展中展示。一同展出的还有“做课:跟UABB进村做点儿什么!——南头古城居民需求调研及创新实践课程”中的8个项目。欢迎到现场观看展览!