公共艺术如何运用到城市空间

2014-04-25

规划大厦818(福田区红荔西路8009号)

15666 人阅读

摘要:

城市的公共空间是表现城市形象的重要场所,而公共艺术作为城市空间形象的关键要素,随着社会的快速发展而趋于更人性化与多样化。公共艺术如何尽可能的满足多方需求,艺术家在创作中又该如何权衡艺术价值与公众期待的关系?本期酷茶会探讨“公共艺术如何运用到城市空间”话题。

活动回顾

石蕾:大家下午好,非常欢迎大家来到今天的酷茶会。我简单介绍一下,酷茶是我们城市设计促进中心,现在是公共艺术中心设计部,常年在办的一个活动,每两个星期就会有一次,以后如果有大家感兴趣的话题,欢迎再来一起探讨。另外,每位嘉宾的演讲大概是10分钟,后面有20分钟左右的时间留给大家跟嘉宾一起讨论,所以,等一会儿大家可以积极提问。

今天的主题是“公共艺术如何运用到城市空间”,本期的学术召集人是戴耘老师,下面有请戴老师主持,并对本期活动的背景做一个简单的介绍。

戴耘:简单说一下。今天的人相对少一点,也好,大家比较轻松,每个人的时间也多了一些。这期的主题是公共艺术如何应用到城市空间。现在城市发展也是一个非常迅猛的阶段,城市公共空间的表现形式,公共艺术在这里面占的份量越来越重,随着社会快速发展更加趋于人性化,公共艺术如何满足多方的需求,包括艺术家本人怎样权衡自己的艺术价值、趋向和公众期待的关系,所以这期专门列了这样一个话题。

今天除了我们请的这几位分享嘉宾之外,我还特别介绍一下,城市公园管理处的于处,我们也非常荣幸,因为他们那边将来在真正实践的过程中可能跟各位发生一些联系,可能会真正的落实到一些项目或者空间里面,所以我们也特别期待,于处也可以跟我们有一些交流和分享。其他的一些朋友就不一一介绍了。因为果川待会儿还要去二楼参加双年展的会,下面请冯果川讲一下他的PPT。

冯果川:城市中的空间站

冯果川

把我找来,我就想了一下,正好去年跟冯原那个团队做了珠海城市空间站的项目,正好他那个就是公共艺术的活动,所以我就以那个为例子来讲城市空间里面公共艺术的介入。

其实,我对公共艺术在城市空间里的作用,以及为什么要在这儿近期比较频繁的提公共艺术是持一个双面的态度。一方面,作为一个基本的知识,我们知道这个社会越来越走向一种布景化的社会,政府越来越善于打扮这个城市,打扮的方式就是艺术,所以艺术家其实是某种化妆师。以前艺术家工作是在美术馆里面,现在美术馆不够公共性,效果不够强烈,所以很多时候需要把艺术家请到公共空间里面,让他跟日常的城市更多打交道,实际上是把一种化妆术运用到空间里面。我觉得这本身是有问题的。

在上世纪60年代,有一个居伊·德波的人写了《景观社会》。我翻译过来叫《布景社会》,布景比景观的含义小太多了,应该说这个有问题,但是更容易理解,也就是说感觉到社会正在用景观来营造一种新的控制的技术。实际上艺术家包括建筑师、规划师并不能够简单的抨击这件事,我觉得这是博弈的过程。一方面,权力或者说政府希望艺术家、设计师去装扮这个城市,利用公共艺术来传递一种艺术形态,来营造一种歌舞升平、盛世太平的繁荣景象。另外,既然是找了设计师,特别是艺术家,其实艺术家的这种批判性也可以借由这个平台发挥出来,借由艺术的自身的专业性,也借由设计的专业性,实际上也不可能完全被权力吞噬掉,所以我觉得像冯原这样一个比较有批判性的知识分子或者说学者,还愿意接受去做城市空间站。

这个城市空间站当时的起因就是做珠海所谓的中国城市公共艺术博览会的概念,但是做的过程中其实就是各取所需。从城市来讲,把空间站看作一个城市营销的机会,希望通过这个来提升这个城市,但是艺术家,包括冯原也希望把这个当做探索的机会、文化创新的机会等等。我觉得这是一个互动的过程。

大家如果有兴趣可以拷贝PPT回去看看,策展团队、学术委员会、主办方、承办方这些就不细说了,可以看到这个组织是相当完整,而且是比较庞大的机构,具有相当的人员。

空间站是干嘛的?空间站从政府来讲,最基本的是利用艺术传播城市,来提升珠海城市的软实力、竞争力等等,所以市长、市委书记都很积极的参与到这里面,利用掌握的资源在各种媒体上进行报道,包括传统媒体、当代媒体都有。

另外,政府说珠海有很多空间,就是珠海这个城市整体来说给人的氛围是一个非常休闲、生活化的空间,但是走在那里面仍然跟大多数中国城市一样,是一个文化上看上去比较贫乏的,空间缺少一种文化上的思考,所以希望通过引入这样一些艺术性的作品,能够提升空间的质量,也通过这些艺术品提升市民的修养。希望通过这些能够提升城市的环境品质。因为深圳已经有双年展,已经是很好的把设计、艺术跟市民生活进行结合的活动,但是珠海以前没有搞过,这次珠海开始搞这个,比如把做的很好的平面设计引入到日常生活中,把日常生活的交通工具重新用这些东西处理了以后,一方面它是一个广告,另一方面也变成流动的文化宣传或者说文化培育的平台,也使这个城市的文化品质能够有一个提升的机会。

因为搞了这个空间站,我们发现它开始逆向的改变领导的思维。比如说这是后来发生的一件事,搞这个空间站的时候,他们其实只是想把艺术引入到城市里面,他们最基本的想法就是搞一些城雕。但是冯原去了跟他讲,其实公共艺术不是简单的在城市里搞雕塑,应该跟生活结合。领导实际上也是一个被教育的过程,后来市长要建珠海有轨电车的时候,他们需要建一个有轨电车站,之前他们已经非常草率的随便在上海找了一家建筑设计公司,给多少万就把所有的设计站点交给他们。后来有了空间站的几次会议之后,他们发现空间站聚集起来了这批艺术家和设计师非常有能量,很多想法超出了领导传统的思维,所以他就请冯原,让他请参加空间站的这些艺术家和设计师来做他们电车站的站台设计。这时候你就发现,他原来只认为电车站只是市政设施,随便做就完了,现在发现这是一个机会,把一个城市空间和市民生活结合起来的机会,所以找冯原策划了这么一个竞赛,其实这个竞赛本身跟城市空间站没有什么关系,但是无论组织的人还是参与的人都是空间站团队的人,做出的结果也不错,市长也很高兴,但是市长出了一个比较晕的招,说“那就别浪费了,每一个修一个。”就是说,我们那些站挺多的,我看这些都不错,一样来一个。后来劝了他很久,说这个不能这么干,还是要以一个为主。如果你实在太喜欢了,终点站和起点站可以考虑做的不一样,中间就别再折腾了。劝了他很久,后来他也接受了,另外是他还有一个更进一步的想法,他说能不能这样,别都是专家说了算,就搞一次市民的意见征集。所以前一段时间在珠海的报纸上把所有方案登出来,让市民来选,跟专家进行结合,选出最后实施的方案。说明这也是很好的机会,让艺术跟市民有一个互动。在这个过程中,你也会发现市民看待这个跟专家看待这个有多少区别,然后大家把意见呈现在报纸上,有这样一种比较好的互动。最后选了几个好的方案,比如说市民很喜欢这个方案,专家看到这个方案就很头痛。这个方案是我们“深双”的策展助理,就是李翔宁的助手李敏清(音)做的。市民一看这个东西说很好看,但是专家说这个实施起来难度太多了。

我们知道公共艺术跟城市的关系,其实还是非常多纬度的。我们觉得比较有意思的是最后我们发现它影响了领导决策的方式。

我们空间站活动里面还有一些所谓小小的创新,找了一些点。比如说以前的展览的策展人一般都是学艺术、学策展出身的,因为冯原本身就很跨界,他是建筑学的博士,所以他就找我去做了整个场地的规划。我们发现,冯原做了策展人以后,公共艺术这个项目办理了一个系统性的项目,跟建筑学规划的关系就非常紧密了,不再像以前纯粹是艺术家的一个活动。

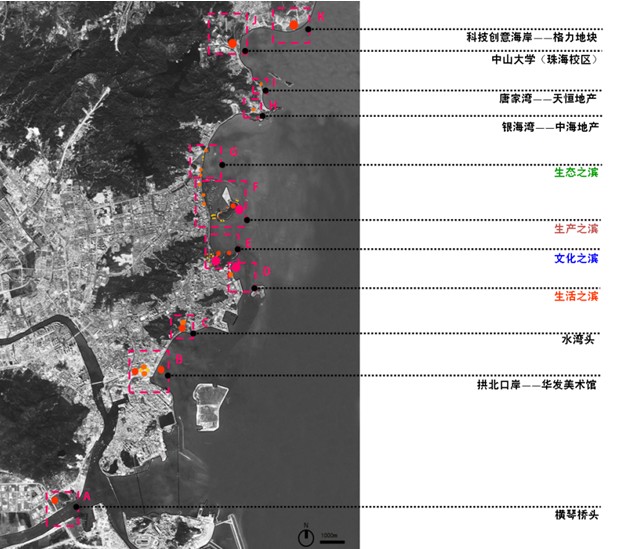

我们接手了之后就跟冯原的团队一起去调研这些场地,这个地方有16公里长,是非常长的一个岸线。在这里面,我会去寻找场地的特征。其实这个所谓的位置就是在珠海那个很有名的情侣路上,大家知道有情侣路,知道有一个渔女的雕像,大体上就是这么一个模糊的认识。但是,经过我们的调研之后,我们会把它分解成不同的有特征的段,把每一段里潜在的特征通过我们的定位重新清晰化,然后再把这种主题提供给艺术家,作为艺术家创作的主题。艺术家的作品又可以进一步的来强化这个场地的特征。最后,使原来一个看上去16公里特征并不明显的情侣路变得特征更明显,也就是说它是一个对城市的发现的过程。

大家可以看到,这边有生态之滨、生产之滨、文化之滨、生活之滨,就是把情侣路找出了不同的主题。有的地方可能是城市边缘,正强调它的生态性,有的地方是渔港这一类的,所以我们就把它变成一个生产的景观,看到渔民打鱼等等。有一个区域正准备建一些博物馆,还有一些公园,所以就变成文化之滨。还有一个地方有一个著名的浴场,很多人都去那儿洗海藻,所以我们把它称为一个生活之滨。就变成了这么一个特征更明晰的情侣路。这里面的作品有大、中、小等等,我们也是根据城市道路和场地的视线的对位关系以及场地的各种特征去安排作品。所以在这个过程中,规划和建筑学的学科知识对策展的工作就帮助很大,这是我们觉得跟传统的不太一样的地方。

举个例子,站前广场我们会进行一些调研。这个图不是很完整,我们会对各种条件,比如说材质,甚至是市政条件,比如说做一个作品,这个作品可不可以用到电、水,晚上要不要有灯等等,这些条件梳理的比较细一些,这些都是把建筑学的想法带到策展工作里面去,所以形成了更系统的策展工作。

作者也有一定的创新,不仅仅是艺术家,还有很多建筑师、搞传媒、搞人类学的,都提供思路,使创作有更宽阔的视角。作者也尽量让他跨领域的,比如说让建筑师做的东西更往艺术家的方向走一点,让艺术家能有一些建筑的思维等等,这也是比较有意思的。还有作品的呈现上,不是简单的雕塑类的,基本上要求艺术家做出来的作品,能够让市民的生活跟作品有一定的关系,能够成为某种类似于街道家具或者临时性建筑之类的,有空间性和公共性的考虑在里面,而不仅仅是一种视觉的观赏,让这些作品更好的融入到生活当中,发掘到生活中缺乏的东西填补进去。这些作品要么是环保的、可以拆卸的,要么是永久性的可以一直存留在这里的。最后项目就变成可持续的,本来想搞成双年展一样的项目,后来这个项目就慢慢演化成城市每一年不断更新、不断添补的城市公共艺术的工程,不再是一个展览的概念。这个项目,正好刚来的梁思清(音)就是我们团队的成员。谢谢大家。

互动环节

戴耘:大家有没有什么要跟果川交流的?趁他现在还在。

酷茶友:现在进展的情况怎么样?

冯果川:其实这个项目进展的比较慢一些,现在应该还是在修补系统。怎么说呢?原来是一个展览的机制,所以按展览的机制,比如说艺术家请了,场地看了,准备做设计了,但是现在要改造成城市公共艺术的工程了,整个性质发生变化,不是展览的性质,所以重新搞招投标、补批文,现在在做政府的手续,做完以后今年应该可以实施了。

酷茶友:现在这种不仅仅是停车的亭子。

冯果川:不是,停车亭是附加的。领导发现这伙做艺术的人不只是做一个城雕,看来我们做停车亭也可以让这些人设计。

酷茶友:等于说这条海岸线以前只想做传统的雕塑。

果川:对,其实现场有很多,然后我就跟他讲,其实这些是不对的,花了很多钱弄了一些石头雕了一些东西放在那里。

酷茶友:请问今年总体的实施大概需要多少钱?

冯果川:这要看政府最后批多少钱,大概做预算,大的项目可能上百万,小的有几万块钱的,所以最后整理出一个大概一两千万的预算。现在要看这个预算能不能批下来,才能决定能干多少活。

酷茶友:先规划就比较好。

冯果川:对。

酷茶友:哪一年福田区做了好多,花了几千完做了一些雕塑,我觉得那还是传统的,缺少规划师、建筑师前期介入规划,就是临时把艺术家的东西放在那里,想当然的觉得这个东西放在这儿合适,所以有一些还行,有一些就特别牵强,放在那个环境里放不住,显得有点怪。

酷茶友:那个设计好之后,将来的实施维护谁来做?作品的寿命是多少?比如说五年、十年?

冯果川:现在越来越倾向于做成永久性,尽量做成永久性。费用方面,基本上还是政府行为,政府找了政府下面投资的类似于城建集团来付一部分费用。

酷茶友:您刚才说的16公里的片区,涉及到很多不同层次的社区,在调研过程当中跟当地居民有没有什么交流,他们有什么渠道了解你们的想法?

冯果川:实际上岸线上几乎没有涉及到住宅的社区,有点像红树林的公园一样,有一条道路,道路另外一侧基本上是城市的公共空间。我们应该说有去观察,这个事情也是放在网站上的,其实市民是可以通过网络和策展人互动的。

实际上应该以后搞成一个微信平台,让市民可以通过微信给这个项目提意见。不过,跟市民互动其实都挺可怕的,比如说选这个车亭,市民选的前几个,其实我们已经怕市民选的不靠谱,其实设计师有时候也经常不靠谱,比如说这个图《可观的未来,可观的我》,这是一个建筑师的设计,明显的是各方面都OK,但是有一个概念的想法,是可以采集这里的的人,把这里人的快乐的表情放到上面,但是这涉及到肖像权的问题。像这样的作品看着很炫,所以市民就很喜欢这个作品,但是我们知道这个东西是充气的,要做一个气泵一天到晚给这个东西充气,这个成本当然就很高了,会很麻烦。而且要充气成为这样,这个气枕设计要很好。实际上这个难度非常大,画效果图很容易,但实际上是有问题的。你看,一个一个这么大的气枕,像云一样浮在那儿,说能遮阳,这挺好,但是这么轻盈的结构,真正做工程的人一看就很头痛,台风的时候这个东西这么轻怎么能不被吹跑,这是很难的。市民就是选择这样的方案。

酷茶友:冯总你好,有一个讨论,毕竟是公共艺术,其实有别于艺术家经常做的私人艺术,城市的这些东西,比如说您说的市里领导可能有他们的喜好,可能建筑师和艺术家也有自己的喜好,或者市民投票有自己的喜好,您觉得最后投票决定权在谁那里是比较妥当的处理方式?比如说大家喜好都不一样的情况下,可能建筑师会觉得市民的品位不太好,或者想的事不太周到,或者艺术家觉得建筑师不够有创意,市民想得又很独断,您觉得应该怎么办?

冯果川:实际上现在往往这种展览都有一个学术团队,靠这个学术团队来鉴别。艺术家提出来的作品,学术团队来评判说这个东西达不达到要求,达到就OK了,我只能判断它能不能达到,而不会说具体的怎么改,基本靠专家做这个事。市长不同意的时候,专家跟市长去解释这个东西为什么这样;市民不满意的时候,也跟市民去解释,还是靠专家。所以像这个项目也是,有专门的学术机构,就是一个学术委员会。

酷茶友:冯老师您好,作为一个年轻艺术家来讲,想参与这个项目的时候,我们通过什么平台递我们的申请?或者通过什么途径参与到这其中?我知道你的团队里面有艺术家、建筑设计师,我自己是跨媒体的,对这一块特别感兴趣,所以我想知道怎么去参与?

冯果川:这个展览应该是邀请式的,没有向社会整个散开来召集参展人,基本是邀请式的。我觉得你这个问题提的很好,你可以联系冯原,因为冯原也很容易找到,现在通过微博、微信都容易找到,我觉得你们可以去申请,我觉得他们应该也是欢迎的。当时我也帮他们推荐了一些人,我觉得比较适合这个项目,但是毕竟我们这些人认识的人还是有限,应该有开放的机制,让大家递交一些作品。

戴耘:这个问题我稍微补充一下。以前我们策划展览也遇到过,后来有一种方式采取的是策展人提名和公开召集两种方式结合,完全是策展人提名确实有局限,完全是散开的也保证不了质量,也耗费时间,所以有过两种结合的方式。行,我们感谢冯果川。接下来有请张凯琴为大家讲一下。

张凯琴:自然艺术与参与的可能——“游移的自然与艺术”项目参与分享

张凯琴

大家好,我今天给大家介绍的是我这个月月初的时候去韩国参加的一个自然艺术项目。

说到自然艺术项目,可能我们在国内的艺术家或者其他行业内的人并不是特别熟悉,但实际上这股潮流早在国外的90年代已经非常风靡,而且很多不同的国家都有自然艺术项目的组织。

我参加这个项目,组织方叫Yatoo,因为韩国以前沿用中国的文字,所以用中文字叫野投。虽然用中文不太读得通,但是从字面上大家应该可以看到他们投入自然、投入野外的决心。1981年开始,由一群韩国艺术家创立的。当时他们创立这个组织的时候,韩国艺术界也有中国艺术界类似的问题,所有的资源、人、物力全部都投资在以首尔为中心的地区,导致韩国其他地方的艺术家很难生存,都必须到首尔周围,在有限的范围之内去竞争那些资源,包括资金和场地。这几位艺术家果断回到他们的家乡,在河边非常美丽的地方开始他们的项目。Yatooi也是他们做的新的Yatoo的国际项目,开始邀请跟其他国家一起合作,从2001年开始。

我参加这个叫全球的游牧艺术项目,今年主要在韩国先试行,明年将会走到亚洲其他地方,包括中国和印度。

给大家介绍这件作品,是他们其中一位主创人员的作品。他用手非常清的在沙地上画了一条印子,还给了一个手印,在里面撒上种子,把土盖上,过若干天浇水培育之后,本身是印迹的东西,就变成有生命的东西,于是就把印迹跟生命结合在一起了。

这次参展的艺术家来自12个国家,都是邀请的。主要的工作方式也很有意思。一开始从80年代包括到两千零几年的时候,因为背景都是当代艺术的背景,他们会想要在自然里面做东西,但是没有确定要做什么,于是一开始把作品从展馆中搬到自然界里面,跟画廊完全封闭的空间已经彻底不一样了。慢慢地,他们又发现,我们用自己擅长的材料就在这里创作,就在自然界里面利用自然的条件进行创作。这是他们的第二个阶段。第三个阶段,我去参加的时候,他们彻底摒弃了把材料从外部带进来的概念。我们参加这次工作坊,接到的要求是不能够自己带任何材料,必须得在当地找,利用当地的材料,做完之后就把它留在那里,而且它在那里腐烂或者在那里倒塌的时候,不会对当地环境产生任何其他的负担和影响。这种就地取材的方式是对把艺术品这个东西固化、把艺术品这些东西商业化的一种质疑和否定。大家可以看到,这些作品感觉都很脆弱,但是其实很美。这是用树枝搭的;包括这些是在冬天的时候做的,就是在冰上挖一个窟窿;这些也非常简单,就是在手上画了一个辣椒的形状。当然也有艺术家是用身体跟自然发生关系。身体艺术大家想起来有时候觉得有一些猥琐,但其实不是这样,我们的身体本身也是自然的一部分,也是非常美的。

当我去参加的时候,我感受到他们在自然界里面等待,要给自然、给自己的艺术作品耐心,是一种谦卑的姿态面对你的创作,而不是在美术馆、城市里面雄心勃勃的去计划一个作品,而是等待自然给到你灵感,等到自然允许的条件下能自然而然的发生出来。

记录方式非常特殊,不是以实物的方式最后呈现在展厅里面。因为现在已经是网络时代,也是图像时代,所以最后只要用照片的方式。你到此一游的方式就是用一张照片记录你的作品。

它的规则也非常简单,只是需要大家能够互相尊重,守时、按点,大家到一个地方集中,然后开始创作作品,到点回来就开始研讨。对艺术家没有特别强烈的要求和制约,反而在特定的一些规则下面放开,让每个人发挥自己的个性和想象力,反而这样的结果是非常丰富的。

虽然相隔这么近,但是韩国和日本在自然艺术方面很多年前就开始发展,而且已经有相当的组织。这是三个韩国主要的自然艺术的组织:第一个是Yatoo,他们除了有自己的双年展,还有自然艺术驻村和自然艺术项目,每年随时随刻都会有艺术事件发生。第二个是Baggat Art,也是1981年成立,到现在也有三十多年的历史。这个概念非常有趣,是在冬季进行创作,在冬季邀请艺术家从世界各地到韩国。大家也知道,韩国的位置差不多是快接近东北的位置,冬天气候非常寒冷。他们认为冬季这样严酷的自然条件下,能够给人更强烈的刺激,这种刺激让我们能够意识到自己的渺小、在自然界的无能为力,抱团才能取暖,在对大自然敬畏的心情下面再进行自己的创作。第三个是Magamnews,这是青年的艺术创作,每年在韩国不同的地方,因为资助方不一样,他们根据资助方提供的场地条件进行创作,最后这些作品由资助方来收藏。

这是Yatoo所在的公州市,通过他们这么多年的努力,与当地建立了联系,为当地带来贡献之后,当地在锦江河边做了一个自然艺术公园。这个自然艺术公园的作品就是Yatoo每两年的自然艺术双年展留下的作品慢慢填满,一个将近3公里的河岸边。大家可以看到,这是韩国非常有名的艺术家用钢板做正极和负极的效果。

我们搭房子的时候把木材做的规规矩矩,希望是横平竖直的方式,他恰恰把这个方式推翻了,就用树枝自然的形态来建造的这所房屋,虽然是意向的房屋,它有房屋的外形,但是实际上是空的,大家进去就可以感受到这种数目的不规则带来的乐趣和美。

这是瑞典的一个艺术家做的。这是另外一个过艺术家,他去年来深圳参加了去年12月份在市民中心举办的公共雕塑作品展。因为当地新建了河岸公园,大家知道景观的惯用方式是移载很多外来树种到河岸边,当地本身的几棵树淹没在这里面,他希望把当地原生的树种和当地原生的生态强调一下,就把树周围的石头和沙分离开,这个石头不是他专门带过去的,是他专门在下面抠出来的,做成了一圈圈涟漪的形状,人们在路过的时候视线就非常自然的移到这棵树上,发现它跟其他树种不一样,这棵树是当地自己长出来的一棵树。

这件作品非常有趣,用以前建土坯房的方式,用草和土和了泥浆,然后用啤酒瓶建的,钻进去的时候光线从外面通过啤酒瓶透多室内是非常美的。没有人想到这种很不起眼的东西也能够创造出很多有趣的效果。 这是旁边竹林里面废掉的竹子搭建成螺旋状,跟树相互依附的一件作品。

这件作品非常有趣,这个艺术家叫做百年知音,在全世界各地把树木做成韩国的一种古琴。大家欣赏这个琴的方式非常有趣。我们看到这上面有一个小孔,不是你在前面弹,我在前面听。而是当我们欣赏琴的方式的时候,要通过那个小孔,把耳朵贴到树枝上面,你会听到类似于音乐厅一样的回响,通过树木的共振,声音很难形容,它非常特别,不太像我们通过空气来听到的音乐。 这也是一个德国艺术家的作品,这样的地方是镂空的,当人坐在中间的时候,周围所有的声音会被放大。

这些艺术家自己创作的关注点,他们可以利用自然里面的所有元素,有人用植物,有人用昆虫,有人用风,有人用水,所有元素都可以被艺术家所利用。

这件也非常有趣,把草栽种在四个圆球,欣赏的时候不是从外面看,而是要从这里面钻进去,像一个太空舱一样。当你钻进去的时候,这个草的高度是在面前这个高度,你就可以用昆虫一样的视角来看待这个草所构成的世界。

这组作品是另外两个组织的作品,这是Magamnews的作品,这边是Baggat Art的作品,是冬天的时候用树枝做的作品。可以看到,他们充分的能够尊重艺术家的想象力,甚至有人对石头上的裂纹感兴趣。

这是一件伊朗艺术家的作品,他请其他艺术家帮忙,把彩色的布展开,哪怕只是一瞬间。这是与身体相结合的作品,这是夜晚的时候焰火的效果。有的艺术家对海浪形成的痕迹感兴趣。这个艺术家模仿了一张画,这是旁边因为生活产生的垃圾,这是废的浴缸,这是洗东西用的黄色橡胶手套。这是今年参加活动的所有艺术家。

这是我这次参加时候的作品。这都是现场创作的。我一开始去的时候也不知道,我带了材料和工具去,但是发现我可能根本用不上它们,因为你不知道你将面对怎样的自然环境,不知道在这个自然环境中找到什么、对什么东西感兴趣,带着恐慌的心情进去,但是只有当放松下来,慢慢的找寻一些关注的点,祈祷自然给予你灵感,作品才会慢慢涌现。草子是我的第一件作品,发现小时候经常玩的草子,慢慢才开始放松下来,才找到创作的灵感。

这是在河边捡到的一个瓶子。大家可以看到这些作品非常临时,它的存在只是一瞬间的事情。

从这个话题,我想跟大家分享,相信我们到很多名胜古迹的时候经常看到有人刻“到此一游”的痕迹,人类希望在所到之处留下痕迹的冲动非常自然,我们是否可以用公共艺术的方式来引导他们,把这样一种破坏性的留下痕迹的方式,变为想办法转化成另外一种美的暂时性的不会对自然和古迹造成破坏的方式。媒体已经非常普及,想要留下一件影像非常容易,再以艺术的方式稍加引导,其实每一个人在自己界里面都可以做非常好的艺术家。

这是在济州岛上的作品,有一个风力发电站,艺术家利用风,当风刮起来的时候就能够看清楚所做这件作品的形态其实深圳有这么多很美的公园,这么多跟生态自然有关系的树木,其实我们是非常有潜力来开展或者慢慢引导大家以艺术的方式发现自然的美的。如果大家有什么问题可以交流。谢谢。

互动环节

酷茶友:这个活动是谁组织的?钱是谁出的?

张凯琴:他们向韩国的艺术委员会申请资金。韩国有不同的艺术组织,他们都可以申请资金,他们会根据项目给予资金。

酷茶友:这个钱是国家给的?

张凯琴:这个组织是一个私人的组织,是非盈利机构,他是向国家申请的。他们有非常严格的审计,艺术家领食宿费都要签字。

酷茶友:结束之后有什么展现?拍片子还是要出书?

张凯琴:对,有文献的方式。还有两个展览,一个展览在公州当地,还有一个展览是在旁边的市里。

酷茶友:这个活动每一年都会有吗?

张凯琴:这是今年新开始的自然游牧项目,明年在亚洲其他地方巡回,2016年计划到南非去。这样的艺术组织在全世界不同的地方都有,而且自然景观全世界完全不一样,植物生态、动物、岩石完全不一样,所以可塑性非常强,可以跟当地的自然艺术组织联合。

酷茶友:我觉得我们深圳市应该搞一个,深圳市是挺有钱的城市,市委宣传部每年有很多钱,但是那个钱都做得特别政治的感觉,我觉得要做成这种,既是一个宣传,而且结果又特别公共,又跟当代的艺术形态比较贴近,我是不是可以倡导一下?我觉得一个是钱的问题,另一个是有观念,也不一定每一年都搞一个活动,其实这等于是对城市的一个宣传,这是一个方面,利用艺术的方式来表现。

张凯琴:在环保上面,我们老是说要保护自然,强调环保其实是一件很可笑的事情,大自然是不需要你去保护的,大自然有自己的环境和空间,几百万年来有自身的变化,它的变化只是会使人类受不了而已,其实我们应该保护自己。如何学会重新的尊重自然,不仅仅把自然当成单纯的物、单纯的利用对象,其实我觉得这种是非常好的方式。

酷茶友:我们有公共艺术中心,你们也应该起到这个作用。现在有一个双年展,这是比较公开、比较有大影响力的,但是我觉得这个太大,我觉得每年应该有规模稍微小一点的,这样就更丰富一些,要不然只有一个太单调了,应该多一些。

戴耘:主要是权力太小了,没有钱。

酷茶友:你们可以建议,向市里面去要钱,这也是一个策展。最应该考虑的是文化局或者环保局。

酷茶友:整个创过程,从你们进入到创作出作品来的时间多少天?

张凯琴:这个非常有意思,不是要求一蹴而就的一次性创作。因为韩国也没有这么丰富的自然条件,但是它在河边做一个工作坊。你可能在这一两天做出很多件,也可能四五天做出一件作品,你把这些作品记录下来,然后当我们到下一个地方,可能是青铜器时代遗留的实木的遗迹,它其实是文化遗产。到那个地方受到启发,你再在当地的工作坊创作。总有五个工作坊,这五个工作坊的创作条件涵盖了高山、溪边、海边、河边,会有丰富的自然形态作为自然艺术的创作,最后再做出作品来,而不是一次性的完成作品。

张达利:当地韩国农民的生活,我看有狗的那张照片上那个房子也挺简陋的。

张凯琴:经常有人问我日本和韩国跟我们比较起来怎么样,其实韩国的房子确实也不好,跟我们的城中村差不多。

张达利:那个就像我们北方简易的农民房,用土夯出来的。

张凯琴:你非要说他们的建筑看上去多新、多壮丽,我觉得这绝对比不上我们,也比不上深圳。我们去的地方是很偏的地方,一个是干净,一个是人乐观、坚持信念。包括我们包了一辆大巴车,那辆大巴车的装修特别阳春,全都是LED的彩灯,还有巨大的LED屏和塑料的彩花。我们就说为什么包这样一辆大巴带我们到各个地方去,他们说这个大巴是韩国当地农村的老年人,他们在农闲的时候喜欢自己组织出去旅游,因为村子不大,包辆大巴车基本上全部都走完了。他们在车上唱歌、跳舞,这是一个韩国农村老年人的生活方式,虽然也被年轻人嘲笑,笑他们很土,但是你看到他们这样的状态跟我们这边是有区别的。

张达利:你们做的作品,当地人怎么看?

张凯琴:我们经常被当地人侧目,不知道你蹲在路边在做什么。但是到公州那个地方,他们在那个地方扎根做了三十年,周围人会欣赏,他会停下来跟你交流,他知道你在做什么,他会问你是不是自然艺术家,问你在做一些什么。那一块地方因为有他们在,那个小村子有一条路就叫艺术之家之路。

张达利:你感觉韩国农村的这些农众跟国内的差异性怎么样?

张凯琴:这个还是差别不大的,他就是侧目看你在干嘛。就像我们在莲花山尝试做了一下,也是一样的,别人过来问你们在干嘛,我们跟他们说我们在干嘛,他们看一下就走开,也不会破坏。我们前两天尝试做了一个,昨天我跟我同事一起去,有人在旁边模仿,特别有意思。其实这个东西参与性非常强,非常简单,只要每个人有独立的想法就可以做得到。

酷茶友:我们特别期待将来于处能做,咱们把这个事引到深圳来,在深圳实施。

张达利:这不是钱的事,而是意识观念的问题。有时候一些好的展览并不一定会花特别多的钱,所以这是决策层的思维模式的问题。

酷茶友:就地取材可以省下很大一笔材料费的。

张凯琴:对。

戴耘:如果没有问题,下面请张达利老师为我们分享一下“图形与公共空间”。

张达利:图形与公共空间

张达利

大家知道我是做平面设计出身的,近多少年我参与到公共空间,通俗讲是跨界的事比较多一点。我今天拿的是近几年做的十几个案例,主要是图片资料多一点。图形与品牌的空间的关系,以及艺术和科技,当然这可能也不一定准确。

世界现在的变化非常快,在视觉语言来讲,如何变化?可能离不开图形,也就是有形的东西。

我公司的前身是张达利设计公司,之后又成立一个大象空间,主要做一些跨界的设计,包括室内和公共空间有关的展览。 我就拿一些有关的案例讲一下。这是我们做的香舍会一个艺术空间,是一个吃饭的地方。这个Logo是法文“美好的时光”,我们做了一个窗,经营的是法式的西餐,加上天鹅堡是西班牙的建筑,我们就考虑到这个因素和英文字母的组合。当时的定位是“深圳最新艺术时尚餐厅”,这个项目也请了好多艺术家参与。

我们从品牌形象延伸到一个室内空间。这是一些图形的应用以及在物料上的应用。平面这一块对品质感要求比较强,那个Logo做成屏风在空间中也可以体现。这是把这个Logo做成灯饰,包括树干的装饰,它的一些元素应用在公共立面空间上。

我们请了一些艺术家,在这个空间中有一些作品。刘庆元是广州的艺术家,做了一个霓红灯的作品;我和杨勇做了步步高的作品;傅杰做了这个装置;在走道中,杨勇做了这个彩色的作品;包括戴耘老师也有作品在里面。

这本来是做办公室的,我觉得那个地方的空间全部做办公室有点浪费,我们建议做一个艺术品的商店,跟这个会所有一个配套。这个艺术品商店里面有设计师和艺术家限量版的一些作品。包括国外德国红点大奖或者工业产品设计大奖的作品,也有一些本土的艺术家和设计师的作品。

这是我们商店做的品牌的物料,这是在里面销售的艺术家的作品。 这是我们为社会福利基金会做的一个可移动的可拆装的展厅,是一块福砖的概念。这是它的Logo,这个Logo实际上是四个福,不同方向,我们讲是福砖,为社会福利添砖加瓦。

我们把这个Logo做成一些礼品。这是印章,有一些参与性,当然这跟活动有关。这个图形延伸到一个公共空间,也是用这个Logo做成这样一个可移动、可拆装的移动展厅。每年有一个类似于基金的展览,这个展览已经用了三年了,挺好的,一次性的投入可能重复的使用,这是非常好的环保概念。现在每年文博会和高交会,每次展完以后遍地是垃圾,很多展位每次都要投入成本,所以我们在展览的思考上希望重复使用,在五洲宾馆也做了慈善的义捐,也是用了这个展览在现场,这些都是砖块搭建的,也是为社会福利添砖加瓦的概念。

这是坂田创意园的项目,我们利用这个图形,首先做了这样的一个平面的组合,把这个组合再运用到外立面,包括一些物料用品。这是最后改造出来的外立面的效果,实际上是发光的。这是里面的隔山的一些空间。

这是一个创意园,我们只是其中规划两千平米的展厅,同时也做了“从深圳出发——设计之都设计展”的展览。这在深圳来讲是比较完整的跨界,你可以看到参展的类别有平面设计、产品设计、建筑空间、服装等等。

我们为这个展览做了一个形象,这个形象做成霓红灯、海报,也做了画册。这是这个展览当时宣传的用品,包括一些纪念章。这是空间里面,形象重复的出现。这是室外的营造。这是展览的空间。有一块专门是给大学生的区域。

另外,讲一下图形和艺术之间的关系。主要讲我们参加双年展的企业展位的例子。

这是绿景集团2011年参加双年展的例子。“精诚、持续提升城市生活”是他们的理念,我们把这个理念做成霓红灯的装饰。在企业里面,我们刚开始提这个思路他们很难接受,他们觉得跟传统的展厅的思路完全不一样,颠覆了以往的经验,但是我们通过其他的思路和方式,包括双年展,让他们觉得应该往这方面走,不只是传统的,不能体现企业太局限的东西,这个出来以后大家反映还不错。也为我们去年为他做展览奠定了一个好的基础。基本上是霓红灯和字体的组合。

这是今年给绿景做的双年展。理念还是原来的“精诚、持续提升城市生活”。由于他们介入白石洲最大是旧改,今年整个图形的语言都是侧重白石洲城市更新项目。这个图形是一个漏斗。之前我们的想法是做一个互动的漏斗,在白石洲可以安排一个,在双年展有一个,在绿景总部有一个,三个地方有一个互动,但是由于其他方面的原因,在白石洲和绿景集团最后没有实施,只是在双年展现场做了这么一个模型。这个模型也是可以拆装的,运用了一些脚手架和建筑材料。当时也考虑在绿景大堂可以做一个倒下来的,两边观众可以视频和对话。这是最后在现场呈现的。但是现在这个拆完以后,准备在白石洲找一块空地可以再放起来,因为中间有一个视频,可以录观众的一些东西,甚至也可以播放它的一些短片。

我们去年有一个花样年,这也是我们做的双年展的展位。这是他们独有的一个界定,他们做了三个美术馆,这是隈研吾在成都的商场做的一个美术馆的概念,他的主题是“潮”,我们今年的展览也是围绕这个主题来。我们做了发光的装饰和形态,有一些结构上的融合。这个过程中想有一点变化的效果,这是最后做出来的呈现,它是一个发光的动态。这是在现场拍的照片。

这是星河的案例。之前他做了一个比较新的概念,实际上有一种时空穿越的灵感。这是最早的一个思路,但是这个思路最后他们老板觉得太过于抽象化、太艺术化了,最后就做成这样了,就是他们新建的一个项目星河World,在梅林关外的。他们通过了这个方案,这个方案也有一些互动性,世界的那些字母,当时在现场有好多人摆这个造型,也挺有意思的。这个做完了以后,他们把这些拿到星河World的售楼处装起来了。我们做的这几个项目实际上是重复在使用的。

前面讲的是跟一些企业和公共空间有关的。接下来是我们做的汉字实验的构想。

这是中国的汉字,选的汉字内容都是老子的《道德经》,用丝印重叠的方式印在木坯上。这个效果用在一些包装上,包括茶具和茶叶罐的包装。包括也参加一些跨界的艺术展。这是一些海报,这是受都市实践委托参加世博会的海报,这是当时的一些礼品。上海世博会深圳文字墙是我们做的。这是手工丝印,然后文字重叠,背面的材质也是木板。这是当时在施工现场的图片。

还有一个是“寄往深圳的明信片”,这跟大芬村是有关系的。

这是公共艺术中心20周年做的展览的布展。这是一个设计的海报。这是在现场的气氛的营造。这个雕塑,以前做的最早的是模型,全部把它刷成白的,实际上也是重复利用。包括这些道具,这些圆筒也是以前的一些物料,这种就是跟它的特性结合起来。

去年年底受公共艺术中心委托做了“质变”的雕塑展。可能有很多人去看了,我们跟传统的背景板思路不太一样,做成几块,也体现雕塑和空间的感觉,不同空间产生不同的图案,这是正面和背面拍的照片。开幕式的时候每个艺术家有一个装饰套在身上,包括我们的蛋糕跟这个建筑图形也是有关系的。我觉得艺术的外延应该非常广泛,好的设计我认为也是一个作品。

这是在现场的一些照片,这是画册。因为有12个艺术家参与,每一个艺术家用不同的图形做画册的封面,这个画册采用中国传统的册页,合起来是一本,可以撕开的。这是做的请柬和邀请函。

我们去年做了一个酒文化创意园的改造。这是做的一个识别的,也是以前一个在光明旧的箱包厂改造成的。这个项目是受戴老师砖雕的启发,是用红砖来做的。这是用酒的元素,酒桶、酒瓶和软性的东西结合。这个现在还在报建过程中,真正要实施,有一些雕塑我们会请戴老师参与实施。

这是数字展厅。这个数字展厅的面积也不大,200多平米,跟平面图形发生了一些关联性。像这种的空间不太大,但是有这种图形的语言,空间放大了。

这是一个参与投标的,我们参与投标的是室外广场,投标的是科技主要人群是学生,所以强调一定跟科普知识有关系。这是装修的人,水与生命。跟科普有关系,像血管一样,这是一个装饰,也可以流动。顶上是屈原的《天问》,通过投影打在上面产生文字的天空。这是它的技术结构的分析。

由于时间关系,我们实际上就是看图识字了,就简单放了一下。

互动环节

戴耘:感谢张老师,这实际上充分体现跨界的方式,我觉得他是身体力行,在第一线很多项目里面结合了艺术设计,我觉得非常成功。大家有什么要跟张老师交流的?

酷茶友:张老师,我很好奇,在这个过程中团队做了这么多项目,涉及很多领域,这个团队的背景是怎么样的?招人的时候有没有什么要求?

张达利:我们有市场的,有做策划的,有做室内设计的,有做公共艺术的,另外还有平面设计、室内设计,包括公共空间这一块。另外,外围团队也请了做规划的建筑设计师,还有经济学和媒体的。如果有一个稍微大的项目,我们会邀请外围的团队一起参与,为我们出点子和提供一些思路。

酷茶友:问一个比较八卦的问题,您的名字如雷贯耳,你的设计风格跟“达利”有什么关系?

张达利:达利是我考上大学之后一个特别崇拜的艺术家,所以我在上学之后就把名字改成张达利。因为我一直想做艺术家,但是那年考西安美院正好没有绘画系,当时只有国画和装璜系,当时是八几年的时候,叫工艺系,还不叫设计系。国画我是绝对不喜欢的,当时就考了装璜系。在八几年的时候,中国设计刚开始起色,不知道设计是怎么回事,包括我们这一帮学生都不知道设计到底是怎么回事,大家都不喜欢设计,因为传统的价值观认为设计是工艺、工匠,是社会看不起的,就是画广告牌这些。但是没有办法,最后一年只能选择这个专业。上了大学以后,大家都想学艺术成为艺术家,到了三年级、四年级的时候观念才慢慢转变了。这个转变是源于西安和日本的京都在国内最早建立友好城市。那些老师来学校讲座,他们带来很多图书和资料,包括日本和美国二战之后的当代设计。这时候我们才转换过来,知道设计是这样一回事,大家才慢慢改变,慢慢喜欢设计,觉得设计这么有趣。这个说来话长了,所以改了这个名字以前是想做艺术家,但是最后就做了设计师。

酷茶友:原来我对名字有兴趣,现在看到作品觉得还真有点达利的感觉。

酷茶友:那个大象空间是什么意思?

张达利:因为常常讲大象无形,空间是特别多变、特别可塑的。从这个让大家产生一个影响,这也是东方文化。所以说,我们介入空间的空间站,都是借助空间产生不同的变化,使小的空间发生一些质的改变。

戴耘:公共艺术浅尝

戴耘

下面由我跟大家做一个关于“公共艺术浅尝”的分享。张老师这个方向,我觉得他是做设计,尤其是早期的平面设计作为他的基础,慢慢向公共空间、向艺术的跨界。我原来是美院雕塑系的,本身是一个艺术家,在雕塑院里十多年了。我下面分享的恰恰是一个艺术家如何进入公共空间,也就是前面最开始的题目里谈的,就是艺术家如何平衡个人的一些艺术观点,包括批判性,怎么跟公众结合、公众的意思怎么样传达进去,我做了一些尝试。大家先看一看。

这是我2009年参加“798艺术节”的作品,叫《午后》(见PPT)。当时有一个751广场,当时真的有烟囱、油罐,那天去了也是下午三点钟,有午后的感觉,跟一些游客去聊,说这就是旧的厂房,现在大部分被艺术家或者设计师做自己的工作室、设计室,能不能让它跟游客和观众产生关系。当时我走到那儿累了,那真实有这个投影,迷迷糊糊的,我说能不能用虚的方式表达雕塑,我说能不能把投影做出来,使它有诗意化的表达。这些东西都是油罐的投影,这儿是楼房的投影,包括上面的窗户和门,该有的地方都空出来。烟囱在这里也变成软体的浮桥。烟囱本来是高不可攀,冒着白烟,现在变成了滨水装置。实际上大的来讲,就是消解或者解构了原有大工业时代的痕迹,因为这些建筑大概是是50年代中周期都德援建中国的建筑,现在基本上不生产了,工业生产的使命相对就告一段落了。能否给它一个再生?就做了这样一个尝试,实际上这种艺术是观赏者可以进入的,可游、可居、可卧的状态。这当时也参加过2011年建设部和建筑学会搞的“中国营造”的公共艺术类作品,他们比较认同这个。

这是当时做的小模型(见PPT)。这是原来在798要实现一下的,有一个真实的广场,他们说这里有一个烟囱,投影做到这儿。这个事最后擦肩而过,没有做成,我当时把施工队都找好了,没有成的原因刚好说明了艺术进入公共圈有很多制约。因为这个广场有几个商家跟管委会提出来,管委会要在这儿做这个作品,商家就说“其实戴老师这个作品我们也蛮欣赏,也认同,但是这个地方是我们出了租金的,有我们的摊位,会有售货,这个摊在这里施工起码要几个月、半年,谁来承担我们这个损失?这影响了我们的利益。”所以这个事没有成,我也非常理解,我们都没有过分的去坚持。这就是艺术作品在进入公共领域的时候可能要面对方方面面的问题,要协调好不同的需求和利益。

这是给广州琶洲新区做的琶洲村的项目,也是一个旧城改造。它也是把原有岭南旧的村落在改造过程中拆掉了,实际上这是城市化进程和原有岭南古村落旧建筑的此涨彼消,拆迁和留存的现实问题作为背景。原住民希望在改造过程中,给原来的村落留下有关生活形态和居住的痕迹,所以就叫“影迹”。原来的开发商为了满足原住民就做了“思亲堂”,说白了就是把原住民的骨灰放在那里,可以去凭吊一下自己的长辈。大家觉得这个东西做的太实,感觉不是太理想。后来原住民给开发商提出来说能不能做有点意思的东西,他们也说不上是什么。后来开发商中找到我,因为他们看过我前面做的方案,觉得有意思,就让我用这样的理念做一下。我把当时岭南村落原有的村头的大榕树、旁边古的塔、岭南被拆掉的建筑这些东西用投影的方式做出来。

特别要说一下,周边起的都是高层,刚好主视角很多地方是往下俯视的,用投影方式也非常符合。这是村头的大榕树,这里我稍微做了一个处理,向下挖下去三十公分。因为岭南多雨,下雨的时候会有积水,从上面会有水井的感觉。我们也请了做结构的人做了漏雨装置,和市政的排水结合,使它在三到五个小时里面让水慢慢退下去。如果完全不退下去,这个水会变臭或者招来蚊虫,这都不是很好。 这是古塔的投影,这是原建筑,是原来五六十年代的一些老的建筑。这是拆下来的放亮,这是老的岭南的住处。

这是透视的效果,这是原来的墙体做的一个月亮门,这是一个照壁。这是残留下来的一些东西。这是一个台阶,都是用砖这个语言,就是用他们拆下来的红砖、青砖做基本材料,当然实施过程中不是100%用那个砖,这更多只是一个概念。这种方式我们也跟原住民进行讨论,征求他们的意见,中间也调整几次,尽可能把原住民的想法和要求体现在这里面。以前做雕塑容易出现两个脱节,要么是艺术家个人做艺术创作,要么做一个城市雕塑,或者被圈内称为菜雕,就是为了赚钱,艺术家和城市真正的公共空间和原住民的需求没有很好的结合,完全是一种脱离状态,这也是我蛮多年一直想摸索的一个方向,怎么样能够把艺术家自己平常关注的点和语言方式能够融入公共空间,也让观众和委托你做的业主能够接受,这两者之间确实有一个平衡点。

这也是一个旧城改造项目(见PPT)。这个项目在西安,也号称是这个城市最后一个城中村。拆的时候当时他们约我看了,这是拆的现场,这是拆下来的砖头,我也是把拆下来的砖头做了一个“长安树”。这个作品不是百分之百的模仿一棵树,我觉得这个意义不大,国外也有不锈钢做一棵树的,这个作品和那个不一样。这也是用拆下来的一块砖,这个形态参考了北方的树,比如说陕西或者西安过去有一些壁画,采用壁画的形式做了一个综合,把大树的样式跟当地的居民做了探讨。原来做的不完全这样,他们说能不能做一个有点象征他们原来村落的再生、城市重新的一个生命,这个后来就做成一个老树发新枝的感觉。

这里做了一个门,有特定的节日和活动,老百姓也可以进入,可以完成过去村落居民进行的系小红绸子或者许愿的东西,也能满足通俗的民俗要求。

这是参加2005年建筑双年展的作品《生活在深圳》。实际上2002年、2003年就有这个想法。做了一个大棋盘,把城市生活中的境遇放在这个棋盘里。这是我们这一代人小时候玩的飞行棋,扔到几就根据提示走,比如说骰子扔到3,写的是那一年刚好遇到非典。你又扔到5,走了两步遇到那一年闹油荒。相应的棋盘上的内容不是原来飞行棋的结构,但是中间内容可以感觉到,比如说我真的在加油站拍了牌子说多少号汽油没有了;非典的时候也是这样,当时报纸上登着大家都戴着口罩。把你在城市生活里面真正的境遇做到棋盘里面。这个作品大家看到是一个棋盘,很多人去玩,很多人扔之前都不知道这个内容,当他走到那一步的时候,发现和他自己在城市里面的遭遇或者碰到的事情有重叠或者吻合,大家觉得很好玩、很开心。这也是我自己蛮喜欢的一件作品,其实这个已经不是一件雕塑,就是把有关城市的话题和问题有机的放在作品里面。后来也有一些玩的观众跟我在下面有交流,他们也觉得这个参与性和互动性让他们比较亲切。这个说起来也差不多是十年前的一件作品,后来做了一个小一点的,OCT中心他们也有收藏。

这是之前在老雕塑院,以前老雕塑院在园岭的八角楼,那时候没有车,上下班就坐公共汽车。在车站上老碰到一个盲人,这个盲人能听见来车,但是他不知道来的是哪一路的车,然后他就很着急,他往往就问别人。大家都没有耐心,我也没有耐心,没有人会真的停下来,因为大家都赶车。后来我也没啥事,就跟他聊了两句,他就特别希望能有一个站牌能帮助盲人使用。实际上我是一个艺术家,在这个作品上也是跨界做了这个设计。这个地方是一个滚筒,滚筒由很多面组成,每一面敲的是盲文,这个盲文对应着上面的站。当时为了做这个作品,我去深圳的,跟他聊,他说希望有一个站提能够供盲人使用。这实际上也是一个跨界,这个地方做了一个滚筒,每一面敲的是盲文。当时做这个作品还去了深圳的元平学校。这方面政府不太宣传,元平学校是把深圳智障残疾的儿童安置在一个学校,有一些人群教他们一些基本的知识。我就请了那儿的盲文老师帮忙对应做这些内容,也跟他们交流。毕竟我不是设计师出身,有一些功能上的考虑不太充分。有一次我把它搬到上梅林这一站。这是做好的实体,这是它们的方案,也让盲人来尝试,也听他们的意见,可是他们感觉这个其实不是特别的方便。我觉得这可能更多是作为艺术家或者作为当时做这个事情的一种态度,你可能是做一些力所能及的关注弱势群体的方式。后来随着科技不断发生,有各种声控和触摸,就把这个问题迎刃而解,而且非常好用。

既然讲到公共的公共性,我当时为了实现这个,我也找到深圳市的交通局,交通局的人对这个也不太感兴趣,他们觉得对他们来讲意思不是很大。后来我也在分析,跟他们常年合作的公司对口的,也有往来的业务和交际等等。但是我想说的意思是这也是公共艺术的真实案例,这个跟他对接的口,没有做好这种工作或者没有提前做好,做完之后仅仅就是艺术家的一个方案,也参加过当代艺术展,也参加过奥林匹克公园环境设计,也获过奖,但是也没有发挥实质的功能。

大致就是这么几个东西,也算是我这几年在公共艺术方面的尝试。其实我还做了其他一些作品,可能更加个人化或者私密化、批判性更强,选这几个方案出来是因为今天有这个话题,我也想跟大家在这方面有一个交流和分享。

大家看有什么问题是借这个机会可以聊一下的。我个人的体会是做公共艺术的作品的确特别费劲,也有好多方案做到一半最后没有办法做下去,这也使我很长一段时间没有做这些创作,就做自己的创作,基本上在我个人的掌控范围或者在自己的世界去实践或者享受这个过程。当然也有一些东西获奖和被收藏了,但这种方式的确在目前阶段来讲难度还是比较大。

互动环节

酷茶友:戴老师,我问一个问题。很欣赏你的作品,以砖为素材,个人风格非常强。你刚才说艺术家做公共作品的时候碰到难题,可能放弃自己的风格,像贝聿铭大师的作品也很有艺术性,一旦到了英国的大楼改造,他在群体里面做的建筑就完全不带个人色彩,完全是集体的概念。因为砖是代表历史色彩的一种材料,随着时间的流逝可能越来越少,因为用的都是环保材料,你会不会改变你的风格,还是一直坚持用砖这个个人标志比较强的材料?

戴耘:有不少朋友问过我这个问题,我觉得是这样的,肯定不是说一定要用砖,这是毫无疑问的,就是看它与最近关注的问题点或者你要做的作品表达什么。

我刚刚也参加了去年底开幕的双年展,这个作品不是砖,而是较场尾的一个亭子。结果另外一个艺术家用了砖,就有好多人问是不是我做的那个砖。包括现在雕塑展览上有人用砖做的作品获奖了,他们就问是不是我做的。

我个人觉得始终不要被材料所束缚,不要为了材料而做,一定是根据创作本身的需要。比如说我做的798的《午后》和广州琶洲村的作品,因为本身就是有那个材料,都是村子拆下来的,我觉得跟我这几年使用的材料一以贯之,没有矛盾。去年的主题是《城市边缘》,较场尾那个地方是当地渔民为了持续的发展,把原来自己做的中式古典的亭子做成地中海风情,其实某种程度上是加建、改建的,甚至有时候是违建,但是这也是民间智慧,一种混搭,他们也是为了适应市场、为了持续经营,虽然它边缘。我基本上按照亭子的样子用简易的材料重新做了一个,也有五米高,地中海风情的草房、灯具,我也照着那个买这些东西,也挺好玩的。有时候那个门是关着的,后来打开发现里面有一个房间,就觉得很有意思,其实我仅仅是把民间智慧做了一个模拟。我觉得还是按你自己关注的文化问题和想表达的东西。

酷茶友:刚才谈到你把这个东西挪到那个地方,我想不出在方法上想表达什么东西。双年展那些我刚才看了之后,你把那件作品拷贝过来放在那里,如果从一个创作者或者艺术家的说法,能不能更深说一下。

戴耘:我简单说两句,因为下面还有一位嘉宾。 我更多是看成深圳边缘生态的标本,空间上的挪移,我命名为被重新输血的建筑,这本身反映了城市生活的一个点或者一个现象。我觉得不需要我再把房子进行改造或者拼接,我觉得都多余了,它本身具有的标本性已经成立了。有一种方式就是直接,表达的感觉非常直接,当然也有别的方式,有碎片化的、有身体的表达等等,但是有一种就是直接的,我就想借用这样一种方式来呈现这个作品。

酷茶友:你个人有没有一脉相承表达的方式?看刚才的作品,我看不出个人很强烈的一种风格,有没有一个线索?

戴耘:其实我的作品,我就不多说了,我送你两本书吧。(笑)特点非常清晰,而且有专门的清单写了关于我的作品,我认为那个恰恰多了,全是那个材料的语言。有两本画册应该能回答你的问题。

酷茶友:像站台那个事也受到一些挫折,下面还会有类似的吗?

戴耘:比如说广州的琶洲村是现在在进行的,大烟囱的798那个是几年前的,我毕竟是一己之力,我只是一个艺术家,我只能在力所能及的过程中找机会,因为我不是政府官员,也不是土豪开发商有钱爱怎么玩怎么玩,我只能找对接点,有可能像广州这次这样挺好的,也有可能像以前那样试了好多次不成功,但是我觉得至少我还是去试了,这个东西还是需要的。

酷茶友:您认为那个站台是艺术品吗?我感觉您是为残疾人便利服务的设施,谈不上艺术品,当然我的看法不一定对。还有西安的砖树,你用砖来做树合适吗?砖的材料好像和树差别大一点,我觉得有点牵强。你做一种构筑物或者其他形态,用砖这个材料可能更合适。

戴耘:第一个问题你说得挺好,但是对我来讲那是不是艺术作品不重要,那个作品我更多体现的就是人文关怀。

酷茶友:那应该是工业设计家应该做的,就是应该交委做的事,有盲人需要而去做那个事情,这不是艺术品,就是一个便利。有一个问题,你想让他摸就能摸出站来,但是他不知道来的车是哪一路,这摸不出来。

戴耘:所以我刚才说了,这是从工业设计角度来讲还不足,因为我毕竟不是做工业设计的,这更多是一种方式。

酷茶友:做成了就是一个设施,没做成就是一个艺术品。(笑)

戴耘:如果要这样讲,我觉得甚至于我去找那些部门碰壁了,他们觉得这个东西无所谓,如果这些东西被完整的端出来,有一个文本的话就更像完整的作品。对个人来说这不重要,我做这个作品更多的是因为在那个站台碰到那个盲人,并且跟他交流,更多是一种人文关怀,我个人认为够了,至于你说它是不是艺术品这不重要,我只能以我自己的角度做这样一个事情。当然我希望交委甚至政府机构能够给予支持,但是这个东西我觉得挺难的,我们只能是做自己力所能及的事。

说到树,跟当地原住民的要求有关系,因为陕西那个地方往往把秦砖汉瓦作为一种集体记忆,作为他们的骄傲和有感情的东西,拆的过程中也拆下来很多旧的砖瓦,他们提出来,“既然在西安这个古城,能不能把这个做结合?”我这两年刚好以砖作为材料,就试一下,有这样一个前置,跟当地的村民有沟通。

酷茶友:像王处那个做法,把砖放在博物馆墙面上,我感觉他那个对砖的利用就是人们的那种记忆,感觉更贴切。你这种,这个树到底是什么?你的意思是老树发新芽,你这个意向,这个砖和树到底什么关系?

戴耘:有城市再生的感觉在里面。

酷茶友:我觉得拿着砖去做构筑的东西应该更合适,这是我个人的看法。

戴耘:好吧,可以呀,这是不同的,仁者见仁,智者见智。你要说到这儿,我觉得我自己做砖,我跟王处几乎是同时在做,只不过大家异曲同工,对砖的感受不一样,因为我的背景是雕塑,他是建筑。

酷茶友:村民对砖有记忆,那也是一种方法。

戴耘:对。看看大家还有什么问题?没有问题的话,下面请深圳画院的朱淑桢给我们做一个发言。

朱淑桢:一天一点改变——公共艺术教育搭台,全民共享艺术盛宴

朱淑桢

前面几位老师讲得都太好了,作为一个听众,或者说对艺术好奇的观众,我觉得这些讲座的内容如果能够在更公开的地方让更多的大众来听,我觉得他们也会感到非常开心、非常幸福。

今天戴老师叫我来参与这个课题,主要是说公共艺术教育,这个也是我在艺术机构工作十年以来一直思考的一个问题。我常常问自己,我在一个艺术机构工作是为什么?我为什么做这样的工作?一方面为艺术家提供服务,做展览、做宣传;另外一方面是给对艺术好奇的市民、给普通老百姓搭建一个认识艺术、了解艺术、欣赏艺术的桥梁,这就是作为公共艺术教育推广者的工作职责。

在座大家都有去展览或者一些艺术活动的开幕式的经验,基本上开幕式结束了之后就会有艺术家的讲座,就像这一种讲座。中间这位是艺术家,在他的作品面前被所有的观众包围,一直问他问题。另外一种就是艺术家很严肃的坐在上面或者策展人坐在上面,听他讲完之后下面的观众再问。我们做公共艺术教育,经常跟观众打交道比较多,我会问观众“今天的讲座怎么样?”他们都会表示不知道那个老师在说什么,因为那个艺术家用的都是美术史的专业名词,下面的观众真的听不懂,觉得是之乎者也的东西。

除了讲座之外,这是2012年全国优秀公共教育和推广项目名单。这些机构上了名单之后是能拿到钱的,会补贴一部分钱给他们鼓励做公共艺术教育的推广。

我个人认为整个清单扫下来,最有意思的就是第一个,中央美术学院美术馆的“美术馆之夜”。大家知道,美术馆之夜在国外是很流行的一种形式。是干什么的呢?美术馆开放的时间除了周末,工作日开放时间是早上九点到晚上五点钟。在这个时间段工作和学习的白领和学生没有时间来到美术馆,周末可能有其他原因不愿意来。美术馆为了吸引年轻的族群,就做了美术馆之夜的开放。我觉得这非常好,他知道有一部分观众想来没有办法来,美术馆给这些观众打开了方便之门,这个非常棒。

还有一个是广州时代美术馆做的“社区艺术节”。这也是比较先进的理念,让艺术因为有了美术馆而让周围的社区居民全民参与进来,跟艺术和美术馆的资源进行互动,把美术馆资源的作用发挥到最大,我觉得这是公共艺术最有趣的一点。

一项艺术活动可以衍生出多少种适合所有人参加的公共教育活动的形式呢?实际上我觉得做公共艺术教育活动的策划基本上涉及到以下几点:

首先,我们作为艺术行政,我们要把整个项目的主题吃透,然后再搭上这个活动的一些重点、亮点,一些细节的东西,再加上艺术家贡献一些资源,策展人再贡献一些资源,包括艺术行政的一个策划,甚至是理论家和艺术评论,所有的资源集合在一起就可以组成一道非常美味的公共艺术教育的大餐的菜谱。

第二,我们要关注公共艺术教育的对象。像刚刚那些讲座有时候不分对象,在座什么年龄层、什么背景都有,很多时候很多信息就被听众自身知识范畴的局限过滤掉,吸收不了任何养分,这就造成很多讲座的现场出现低头玩手机或者走神、干别的事情的听众,这样就浪费大家的时间。我们做公共艺术教育策划的时候,往往要考虑到不同年龄层的知识水平,甚至智力水平,包括小朋友、老年人、中年人,还有他们的认知能力、操作能力、创意能力。因为我们公共艺术教育的目的就是让展览和艺术活动传达出来的信息,用最简洁、简单的方法让所有观众享受,吸收到这个信息。

另外一点,要非常鼓励大家做跨界的交流。很多时候我们在机构里面做公共艺术教育活动,往往受到局限,比如我做一个展览就是只有艺术家和策展人的资源。比如说刚刚张老师讲的酒厂的项目,原来你只是做酒厂的建筑设计,实际上我做公共艺术教育活动,就可以拿其中一坛酒做文章,比如说拿酒文化做文章。为什么那个地方有酒文化区?肯定是有它的渊源的,肯定跟社区有关联、跟产业形态有关系。如果把这个元素拿出来,你的公共教育活动涉及到的可能不是设计师,也不是艺术家,也不是政府官员,而是一个能品酒的人。公共艺术教育活动里面,我们涉及到的专业背景可以是宽广的,可以是跨越很多界限的。

另外,在深圳非常欣喜看到的是各个学校,包括一些社会人士,他们非常积极、非常热情的投入到文化义工的行列,实际上每个机构,包括建筑双年展也是,如果能够有一批固定的志愿者为我们提供服务,对公共艺术教育活动的策划和执行来说就是非常好的资源。

实际上做一个公共艺术教育并不是大家想象的,以前观念里认为做一个艺术讲座就可以了。实际上不是,公共艺术教育可能涉及到艺术家、艺术机构、艺术行政、理论家、评论家、艺术作品、专家、志愿者,所有一台戏排出来就是为了观众。刚才有一位先生说到深圳文化基金有这么多钱,资助这么多活动,怎么没有人知道?因为这个活动都花费在活动本身的花费里面,没有花更多资源去普及。如果通过公共艺术教育活动的方式去普及的话,针对不同人群,比如说小学生、幼儿园、中学生、大学生或者白领、以家庭为单位的观众等等,针对不同人群做这种普及,所有人都会觉得这个项目非常好。实际上政府举办这些文化艺术活动、资助这些艺术活动,出发点也是希望能够达到这个效果,现在很可惜的是公共艺术教育还是没有得到足够的重视。

大家回想一下,我们知不知道哪些艺术机构里面有专门的公共艺术部门?很少,非常的少。而且从命名来看你会发现其中的功能有特点,每一个管公共艺术的功能不太一样的。比如说中国美术馆叫公共教育部。国家博物馆的部门非常有意思,叫做社会教育宣传部,这就特别带有中国特色。每一个机构对公共艺术教育的功能认识不一样,当你认识不一样的时候,你在执行时候的方向和方针就会不一样。

以我们刚刚做完的一个活动作为案例,我们做的是联合国教科文组织创意城市网络“2013深圳创意设计新锐奖”的活动,这是刚做完的。我们策划一系列公共艺术教育活动,就是一个项目怎么延伸出来几个针对不同人群的公共艺术活动。非常开心,跟深圳的城市设计促进中心的黄伟文老师一起合作。我们把来自全世界各地的年轻设计师、来深圳参加活动的设计师一起组织去看中心区二号路改造城市规划的方案。这些设计师参加我们的新锐奖,设计新锐奖没有特定说一定是平面设计,甚至工业设计、服装设计、室内设计、建筑设计都可以,包括新媒体艺术都可以。这些艺术家跟城市改造的规划有什么关系?我们的出发点是什么?我们认为这些设计师大部分都是第一次来中国,肯定是第一次来深圳。我们都有出差去别的地方参加活动的经验,在这种社交场合大家都是你好、我好,交换一个名片就回去了,擦肩而过,而且可能你想起来那天我跟他打过招呼,但是我找不到他的名片了,丢了。这种社交场合往往只是大家一句问候就没有下文了,所以我们希望这些年轻的艺术家通过一件跟深圳有关的事情,跟深圳的专家和同行坐在一起头脑风暴,一起去思想碰撞,经过这样一次工作坊之后,他们是不是对深圳印象更深刻?会不会我们带他去东海岸、东部华侨城走一趟,做城市观光的旅途更有意思呢?所以我们想和城市设计促进中心合作,看他们手头上正在做的效果。结果这些设计师一点没有让大家失望,他们早上去中心区看现场,回到酒店一个小时之内就把PPT做出来,最后呈现出来的四个方案非常好,有的非常接地气,有的非常有国际范儿,有的有那么一点个性。黄老师很认真的收集这四个方案,并且翻译成中文交给官方,听说官方接纳了其中一些想法。我们只是做这样一个设计新锐奖,但是我们针对设计师做的这个活动,对城市的发展也做出了一点点贡献,至少让设计师认识到,深圳不单只是他们说的用30年创造了一个经济体的奇迹,深圳还是一个很用心做城市规划的城市,这也让他们对深圳留下了非常深刻的印象。

这个工作坊,我们也邀请到很多深圳本地在城市规划、各个设计公司从业的人员,他们加入之后觉得也能够从国外获奖的设计师身上学到很多东西。这样的活动我们觉得非常有意义。

这个活动是对传统的展览的导览进行调整的尝试。刘美秀(音)老师是深圳做戏剧教育很活跃的老师。我们把展厅里所有东西当做素材,刘老师跟我们一起分析和研究新锐奖的精神和新锐奖作品的特点,最后融合出来一个能够提供给观众自主到展厅挖掘信息、搜罗信息的即兴的戏剧创作和表演的过程。我们一开始有点担心,这种方式没有人试过,行不行得通?我认为行得通。这些设计师的作品都是年轻设计师的东西,他们对社会议题的关注,包括环保议题、人文宜居议题、艺术创作的议题,他们都有非常新锐的想法,所以这些观众很快就被感染了,整个剧场式的导览一个多小时做下来非常的成功,大家都非常的喜欢。

这是华·美术馆本身的品牌“创意坊”结合的活动(见PPT)。这个盖子是什么意思呢?在新锐奖的参赛作品中,有一组是南美来的艺术家,他们拿盖子已经做成一笔生意了,已经是非常好的商业模式了。大家看到这个背景就是他们的作品,他们用各种废弃的彩色盖子,用马赛克组合的方式铺在一个网格布上,中间的缝用水泥填上,最后就变成了一块方形的砖,但是这块砖非常漂亮,色彩缤纷,而且可以延伸到为品牌做Logo。

盖子对我们日常生活来说是非常容易得到的东西,但是我最后还是在淘宝上买的。在淘宝上买的时候,我惊奇的发现,在淘宝上这种东西的商品名称叫“幼儿手工材料”,是幼儿园常用的东西,也就是说大家很喜欢玩这种东西。我们买了11种颜色,我们请了张凯琴老师带我们玩这样一个工作坊。

大家玩得非常开心,一开始觉得拿到这个东西不知道怎么办,这个瓶盖怎么粘得住。生活中随手可以拿过来的东西怎么做艺术品?经过张老师教导和指导之后做出来的作品(见PPT),非常有创意。

这个事情给我的启发是,我在过去十年的工作里面,我不断的在每一个展览区接触观众,跟观众互动和交流,我从来没有想象过听我说的这些观众有没有创意、有没有想法。我往往在想,他们可能只是想要听一听看,好奇而已。但实际上,经过这样的动手之后,我发现他们的创意完全超过了我的想象。有一个爸爸做了一个非常漂亮的叮当猫,这是非常难想象出来的,81个瓶盖,9×9的面积做成一个叮当猫,非常漂亮,非常有创意。

剧场导览是早上的活动,这个是下午的活动,我发现一个家庭早上参加了,下午也参加了。我相信这样的妈妈特别愿意让小孩不断参加这样的活动。说老实话,我也是妈妈,我觉得比送小孩参加周末的培训班好多了,因为这个过程当中他看到的都是不可复制的体验,不可能再有第二次的体验,所以非常有意思。像华·美术馆做公共艺术教育的态度和探索的精神,让我们的想法都得以实现。

这就是我,这就是我们在传统环境中做讲解。我一个人在讲,有人在听,有人在现场看手机。这是展厅的入口,这只是第一件作品,他已经在看手机了。我觉得非常的受打击,这是我那天受到的第二个打击。第一个打击是什么呢?我进到这个展厅,因为那天是周末,我只是自己到展厅去看一看,我看到一群学生在那里,我就问他们“你们是哪个学校来的?”老师就说“我们是高职院的。”我就想做一个观众调查,问他们“你们是从哪里知道我们这个信息的?”他说“我们不知道你这个。”我说“为什么你们会来?”他们是学建筑的,他们是来看华·美术馆的建筑的,顺便发现有一个挺好玩的展览。我为了让他们知道这真的是一个很好的展览,我就给他们讲解一下。后来回去看照片我就发现,这样的导览真的会更有意思吗?大家可以看到刚刚那些照片,这些照片中,我们往往看到观众每个人都在忙,而且是按照自己的意愿跟艺术作品互动,忙得很开心。这些都是他们自己做的东西,他们在整个互动过程当中掌握话语权。但是在这种讲解当中,每一个人都是沉默的,这里有双手交叉在胸前的,我也看到他们有很好奇的,但是我绝对相信,如果我那一天如果能够临时想起一个互动好玩的环节,一定是比这样的讲解有意思的多。

跟大家分享这样一个非常棒的例子。刚刚戴老师一直讲艺术怎么进入到公共空间,包括跟公共空间一些环节产生冲突的时候怎样办。这个美术馆是我想跟大家分享的案例,是英国一个很新的美术馆,才成立两年,叫托娜当代馆。它是在一个海边的小镇上。它成立的第一天并不是先建一个建筑,而是先成立了公共艺术教育推广部。这个公共艺术教育推广部负责的是让周边社区的居民明白什么是美术馆,美术馆来干嘛,为什么这里得有美术馆,如果这里有一个美术馆,对你的生活有什么改变,不断用行动、用不同的艺术活动影响大家、告诉大家、回答大家这些疑问。这个美术馆经过11年的公共艺术教育,做了11年公共艺术的推广,最后才真正落地在这里建成。这个美术馆在刚开幕的时候,所有人都非常开心的接受了这件事。他们最初进入的时候,我相信他们也遇到很多困难,包括他们要在这里征用土地、做工程,改变一些东西,居民乐不乐意,最后给居民带来的是好处更多还是坏处更多?这是他们辩证和思考的问题。

这个作品是巴西的女艺术家玛利亚·尼伯缪切诺的作品《呼吸时间》。她是非常著名的女艺术家,她用塑料麻绳做成编织物,做装饰的。这个项目的来由是2012年的伦敦奥运会,举办的时候就想要举办一些艺术活动,他们就邀请了下一家奥运会举办方巴西送了一个艺术家的作品到这里展出。展出的时候,公共艺术教育组的人做了这样一件事情,跟深圳一样是靠打鱼为生的小镇,在海边村民的居所和海饰部门去捡他们废弃的麻绳。本地有一些艺术家也是做这一类作品的,玛利亚就在现场教这些艺术家,包括教社区里的妇女们怎么制作这个作品。她走了之后,这个作品有一个延续,门角这个地方有延续过来的一部分,这部分就交给当地的艺术家带着居民一块完成。

公共艺术教育活动实际上是一个美术馆、一个艺术机构做的艺术活动,你接纳本地的其他艺术家资源,你提供这个平台给其他艺术家学习和创作。还有就是让社区的居民融入到美术馆的工作和对社会的贡献当中,甚至让他们做主角。这些老百姓平常在家里面都是失业的妇女,在家里没有事情做,但是编织对她们来讲是非常轻而易举的事情,非常简单的技术活。她们完成作品之后,看到自己的作品跟巴西著名女艺术家的作品放在一起,这些大妈们内心得多骄傲,她可以跟看不起她的人和子女说我的作品在美术馆挂着。

我今天的主题叫“一天一点改变”,我希望我们从最初懒得做任何事情,只愿意让艺术家、策展人出来说一说话,完成公共艺术教育的功能,慢慢到愿意在夜间开放美术馆给年轻人,再到愿意做社区艺术节去普及,再到公共艺术活动里面可以完成这么多任务,完成了奥运会艺术交流的任务,也完成了巴西和英国的艺术交流任务,还完成了跟本地社区居民互动的任务,更重要的是让这个美术馆为本地的艺术家提供了一个平台,让本地艺术家有归属感。这是很多艺术家在本地进行创作的时候遇到的问题,所以我希望终于有一天我们的公共教育活动能够走到那一步去。谢谢大家。

互动环节

戴耘:非常感谢朱淑桢老师从公共教育的角度又为我们打开了一个路径。大家有什么疑问都可以交流。

提问:我能感觉到你推广公共艺术的热情,对深圳来说,深圳可以怎么做到,通过什么样的渠道来推广?

朱淑桢:其实公共艺术教育有这么一个名字在那里,我刚刚想回应前面几位老师说的设计和实践,比如说张老师和冯老师那么大型的系统化的设计,我觉得那是云端的东西,如果这些云集聚的多了,下点雨,把大地滋润,长起来老百姓这样的草根,我们艺术工作者就用公共艺术教育的方式承接下来,让老百姓明白上面到底下的什么雨,这就是公共艺术教育的作用,就是搭建这样的桥梁。

您刚才说深圳应该怎么做,只要你有这样的艺术活动,你就搭上公共艺术教育,这对市民来说是最好的事情。比如说像刚刚那位先生提的,我们文化基金每年资助这么多艺术活动,总得来说,特别是主办型的大型活动,针对的受众毕竟还是小众的,如果不用公共艺术活动把它的作用放的最大,这确实是一个遗憾。我认为每一个艺术活动都值得在边上搭一个公共艺术教育活动,比如说戴耘老师的作品,很多人还是读不懂这个作品怎么办?如果我们有公共艺术教育的活动来告诉大家,从作品当中抽一个元素,比如说抽砖的颜色桔红色做一个工作坊,小朋友明白桔红色是怎么回事之后,明白桔红色为什么是砖的颜色之后,可能对戴老师的作品有更深的认识。这对于艺术家、机构和观众来说都是非常好的事情,最好的结果。而且我们往往做艺术活动都是那么短暂。

张达利:徐冰老师做了一个活动挺好,全世界各地好多地方的儿童进行一个培训,在华·美术馆也做了一次。

朱淑桢:对,我觉得徐冰老师是一个世界的艺术家,早期创作的没有人看得懂,叫天书。最后他想了想,既然没有人看得懂,我再整一本地书,我的解读就是地球人都看得懂的书。这本书我送给一些小朋友,他们看了都看得懂,里面全是符号,全是电脑、手机里的表情、符号,还有厕所的符号、停车场的符号,各种各样的符号,就是通用的符号。

张达利:因为他那个又设定了一套系统,这个符号可以在电脑里面用软件敲出来,可以用这个符号讲一个故事。

提问:大部分艺术家的作品很难说得好,看作品很容易陷到理论系统中去,像你们做公共教育,你的知识量要很强大才能做好这个东西,有什么办法不让观众误读你的作品?

朱淑桢:这非常重要,我觉得这就是刚刚我们说到的,我们做公共艺术教育的时候,很多时候要惊动到艺术家本人。我们要跟他确认一些信息,包括也要参考一些理论家东西,还有评论家对这个活动的一些评论,我们都要参考这些客观性的东西。因为我们要保证公共艺术活动传递给观众的信息是跟这个艺术活动是一致的。其实公共教育背后惊动到的部门是很多的。比如说英国的维多利亚和阿尔伯特博物馆专门成立了公共教育中心,已经不是一个部门了,甚至成立一个中心,这里面包括研究者、理论家、策展人、志愿者,志愿者是代表了观众意见的,不同人的意见收集到一起。现在国内的这些机构还没有意识到要这么重视这个,往往就是一个部门来做,比如说在画院,我们的展览部就真的做了。

提问:工作量很大。

朱淑桢:工作量非常大。我跟一些机构做交流的时候会说,你们做项目策划的时候,实际上策划的最初阶段就让公共教育介入。公共艺术教育通过跟观众的互动和交流,其实能够帮助这个活动更接地气,比如说有一切环节可以稍微调节一下,让观众感觉更舒服。

提问:这个公共艺术教育活动免费的吧?

朱淑桢:公共艺术教育活动指的是每个机构内部的功能,是每个艺术机构本身应该自带的功能,不是收费的东西。每一次做产品的展览可以搭一个小型的活动,附带的一个活动,就是多策划的一个活动。让大家有更多参与的机会,而且有更多话语权,上次“质变”的想法也是这样,希望市民自己来决定。

张达利:让艺术真正走进大众生活,而不是说艺术家是一个小圈子,不是象牙塔。

朱淑桢:对,这种场景真的很不好看,我一个人在那里讲,下面人爱听不听的。

提问:这也正常,这个有人不感兴趣,就像我们看美术馆,有些作品感兴趣就看,没有兴趣就跑一边去了。

朱淑桢:作为我来说,如果我要负责任的把这个展览活动推广,我愿意针对不同的人做不同的活动,因为这才真正有效。 像在这个过程当中,很偶然的,我先是跟这帮学生在讲,可能突然进来两个观众,他们跟着在听。可能我讲的东西有逻辑关系的,后来参与的人可能会有一点断章取义。

戴耘:艺术家做完这个东西,别人爱看不看,这不重要,淑桢他们的工作有这个责任要推广给大众,所以要在这里做。

朱淑桢:对。

提问:我觉得你做这个工作很好,但是你刚才讲的是主要的方式问题,怎么使群众受用和感兴趣,我觉得在我们国家和社会里面最重要的就是教育孩子,我们的孩子全被应试教育压的没有任何的艺术熏陶和社会活动,一天到晚就是看点书、做点作业。我们做双年展的时候就说我们一定要做教育培训,要把孩子从课堂上放到那个地方去。在国外的课堂上经常到艺术馆、博物馆,小孩都在那里学。就是让孩子多看一些博物馆、艺术馆,多到那些地方看,少看点那些书和没有用的。我觉得这是很重要的问题,但是现在来讲这个是无解的,因为谁也不可能让小孩不上课了,学校让一个班到这个馆或者那个馆。我觉得你们应该跟教育局一起做这么一个课,只要深圳有这样的展览,就应该让学校一定去看,这样你们的专业知识就用起来了。

冯果川有一个机构做得很好,就是小建筑师,他们做了很长时间了,那个好像是建筑教育从小要做起,他们那个确实做起来了,应该有几年了。

朱淑桢:这个需求是很大的。针对这个问题我有了解,我知道深圳博物馆,不知道有没有人当时碰巧看到,深圳博物馆09年尝试过开一个儿童博物馆,专门开一个方便儿童参观的空间,结果最后说怕观众会捣乱,怕秩序不好,半年之内就关掉了。 更不可思议的,在市民中心旁边有一个工业展览馆,小册子第一页就写着12周岁以下的小朋友不能来参观。我想问负责人,你是担心12岁以下的小朋友太有创意了吗?你会怕他们的创意被你激发了吗?我非常的不满意这一点。

提问:这太奇怪了。

朱淑桢:这不是有点像什么人跟狗不能进来一样的感觉吗?这完全不对的。这是观念的问题。

在七八年前,我就尝试在画院做过一个幼儿艺术工作坊。我们画院有很多画家,我就找画家来给幼儿园的小朋友做互动,但是最后不了了之,没有办法做第二期,因为你要让人家加班,你要让很多同事配合你,有各种各样的问题,在中国推动这个东西很困难的。重要的就是您刚刚说的,有什么办法能够推动呢?但凡有活动想起来就做。

提问:我觉得反而从艺术家角度来讲,可以多做一些互动的装置,像戴老师做的棋盘,观众可以互动,可以上去走。我自己也做一些互动性的,现在在深圳美术馆做了一个互动性的作品,最后反而不是大人在看,而是小孩子。我就觉得好奇怪,这个东西不应该是成年人看的,到最后全是小孩围在那里看。

朱淑桢:成年人有一个道德标准,就是美术馆的东西不能动,他们觉得不应该动。

提问:当时美术馆要求要贴一个纸条说这个东西不能动,我就强烈要求让他们去互动,因为艺术家希望观众和作品有直接的互动,不是光看,你可以去碰它。

朱淑桢:但是这个很难,这个你需要挑战的是美院的教育系统了,这是另外一个话题了。包括戴老师这种互动的作品,对美术馆的人来说也是有担心的,因为容易被毁坏,而且还有安全问题,有一系列的问题。其实像公共教育不一样,公共教育活动其实有一点点抽离出来,可以跟展览现场没有直接的关系,就像我们的“盖是英雄”,可能就只是其中一个作品的某一个元素拿出来玩。

我们在认识一个新东西的时候,没有一个更详细或者参与的经验,你对这个东西的认识可能只是一个视觉印象。你一旦动手了,你可能就会对这个作品更好奇了。那天结束了之后,很多人都说我要再回到展厅去看这些作品。看完这些作品之后,可能他看其他作品的时候眼前的那层迷雾就打开了,可能他更明白旁边那件又是什么原因做成这个样子,可能对这个展览本身又有更深的了解,这是我们公共艺术教育非常强大的力量。谢谢大家。

戴耘:好。最后说两句,我觉得淑桢刚才说得很好,在我们国家现状底下,大家也都知道有各种各样的问题、各种各样的事不是太好去做,但是就像刚才说的,重要的是我们先动起来。今天的各位嘉宾,张老师、果川、淑桢、凯琴,包括我自己,都或多或少的用自己的这点力量做了一点尝试或者一点点推动,我觉得这有它的价值,我希望后面有更多人进入到公共艺术活动里面来。这是我们期待的。今天就到这儿了,感谢大家!