蒲公英吹过来——深圳的艺术土壤如何接住?

2018-08-18

华侨城文化创意园A3+

17791 人阅读

摘要:

“不管是在艺术群落、机构还是组织里,我们的态度都可以祈祷改变的作用,每个人在潮流里都有可为之处。”

活动回顾

历时一个月,艺术小旅拜访了大芬、梧桐山和鳌湖。按照李耀对深圳艺术发生史的陈述,这三个案例朦胧地对深圳过去三十年的城市艺术生态作了一个相对粗线条的回放。上世纪80、90年代之交的大芬作为深圳现在的艺术生态某种意义上的前传,其出现代表着一个以大规模生产、产业化作为深圳推动力的时代。2010年之后,那个时代面临的是何去何从的问题。梧桐山和鳌湖是对这个问题新的解答。

我们去到现场,一起谈论艺术家的创作经历、谈论艺术与社区、谈论艺术家和城市,是因为这些问题与深圳的生存品质问题、地方文化问题以及基础价值生产问题息息相关。他们的话语构成我们理解深圳艺术生态的一个切片。

这篇文章截取了他们在艺术小旅、深圳艺术生态论坛的话语的数个片段,回应的也许是公众最好奇的“艺术家怎么交房租”的现实,也许是对“艺术如何对村子起到改变的作用”的疑惑。我们确信有些问题需要长久的讨论,但当下的回答会有它的意义。

文丨吴碧芳 编辑丨柏姗姗

前言

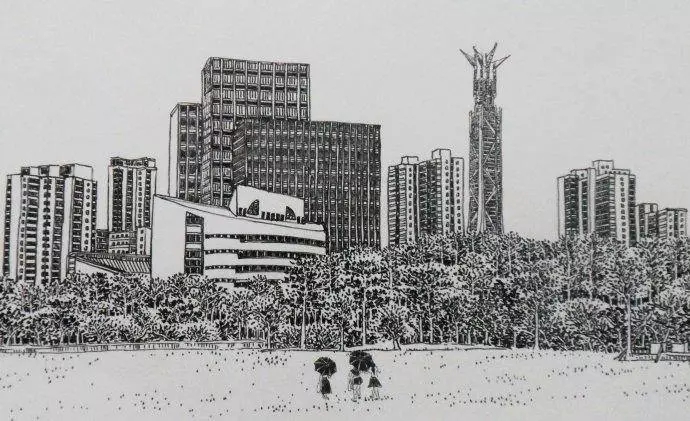

19日晚,深圳艺术生态论坛在华侨城文化创意园举办。这里汇聚着深圳极具分量的建筑公司,设计工作室和文化机构,其中包括何香凝美术馆、OCAT深圳馆、华·美术馆、蜂巢当代艺术中心等一些领先的当代艺术和博物馆。不管对于艺术从业者还是普通市民,华侨城创意园都是深圳艺术生态里绕不开的一点,入驻此处的艺术家能获取艺术生涯的某种职业认可和盖章,一个想在周末过艺术一点的生活的深圳市民也会自然地选择这里。在鳌湖、梧桐山和大芬之后,艺术小旅最后一个环节在此处结束,恰巧补上了深圳最后的艺术地图。

01 房租、生存

艺术家创作周期不稳,对房租波动更为敏感。又由于艺术的先锋性,艺术家成聚落之后常引来时尚与消费的跟随,最后反而被跟随者抬高地价,自身被驱逐。在《游牧和定居:深圳艺术村极简史》中,我们整理了艺术家在深圳近十年的迁徙地图。居住问题一直是深圳人的焦虑所在,大家对艺术家生存方式的好奇,也离不开这个话题。

王婳在论坛上回应说,经济问题是全世界艺术家都在烦恼的问题。如果从“上帝视角”来看,集体迁徙很普遍,就像蒲公英吹出去之后,能再次长出蒲公英生存下来的是少数,大部分都随风飘散。不仅是艺术家,所有人都是这样。但在个人的层面又是另外一回事,我们的社会最好能做到为个体保障尊严,但不保证成功。

我们此次拜访的艺术家们对创作环境各有取舍,房租不一定是最烦扰生活的因素。梧桐山自国学和其他教育服务行业大规模进驻之后房租涨幅很大,对于艺术家们而言,暂时还有余地。沈丕基坦言在这个问题上自己一直是被动的,可能接下来会选择去外面多做一些展览。鳌湖更主动,艺术家成立自己的“艺术家协会”,无形中为入驻的居民框定了艺术家身份,同时让房租尽量维持在一个正常的水平。邓春儒强调的一点是合理,双方都不要吃亏,比如五年从600涨到1000是合理的。

在梧桐山的居所对蛙弹琴的沈丕基

高低不同的罐子是用水面高度来调蛙音

02 艺术与村庄

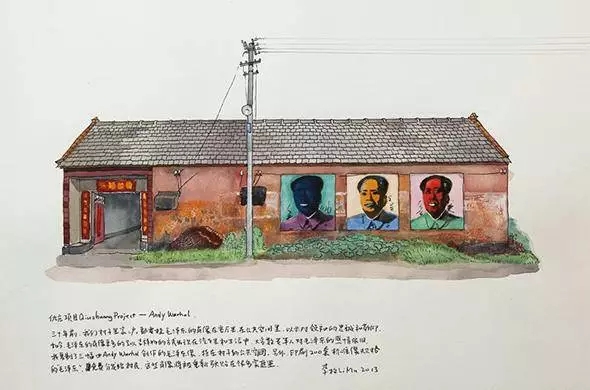

艺术家李牧曾经复制一批荷兰Van Abbe当代美术馆的藏品,以不同的形式在仇庄展示。当他拿着这个在故乡落地的项目去美术馆或者艺术空间时,他感觉到项目的强大和饱满,城市的展示让人有自信,但回到村子的时候,就能感受到自己的渺小。艺术在村里只是一个想法,生活还是要继续。

这或许和邓春儒理解艺术与生活的关系一样,“艺术在这里我觉得没有那么重要,生活更重要。艺术就是生活,生活就是艺术”。生活对每个人都是重要的,用这样的心情去观察和培植一个艺术村落的生态,分裂和高低之别才会自然消散。

此外,对于邓春儒而言,鳌湖是自己的故乡,艺术家们来这里做项目,可能做完就会离开,他是走不了的,他不会用外来者的方式对待它。邓春儒谈到有一次做摄影展的时候的经历,当时他们把影展放在一家沙县小吃店里,摆了一天店主说,能不能换成彩色的,黑白的看着有点害怕。邓春儒沟通之后就撤了。

“生活更重要”。

03 外来者

对待一个地方,当地人有当地人的方式,外来者有外来者的方式。

梧桐山的艺术家们散布而居,看似没有和当地居民打交道的硬需求。但沈丕基说当年刚搬进来时也曾帮当地人修缮房屋、整理小环境。

而鳌湖的艺术家们不管是入驻还是去办活动,邓春儒都会让艺术家和村民有个一起玩的机会。邓春儒负责把村民邀请过来,艺术家来和他们玩。比如爱抽烟喝茶酒的艺术家就安排“烟酒茶棚”的品尝会,在小院里摆开阵仗。台湾梦想社区在鳌湖排练火人节的时候,声音比较大,刚开始村民每天给邓春儒打电话投诉,减少了排练的天数之后,第二个礼拜村民又打电话过来,问声音在哪里,他们怎么都不练啊。后来火人节的年轻人在村里做了不少工作坊。

外来者来到这里,遇到的是艺术家与社区居民如何沟通的问题。早年鳌湖有艺术家做行为艺术,艺术家很爽,但村民觉得这些人神经兮兮的有病。邓春儒和村民讲让他们爽一下就行了,没有干扰到你吧。村民说没有没有,只是觉得不知所谓。但他们各自的角度都是可以理解的。邓春儒的做法是尽量让他们找到合适的方式一起交流一起玩。

04 艺术与商业

大芬的商业是最为成功的。一开始是由历史偶然性发迹的大芬,政府在后面的运转里起到了不可或缺的作用。政府给合资格的画家住房优惠(国家级可申请三房一厅,省级二房一厅,市级一房一厅),解决子女教育问题,组织画工进行职业资格考试,剔除艺术的批判性,打造的是一条有明确“晋升”路径、运转稳定、高产值的产业链。艺术与市场无缝对接,交易速度加快,缺乏了解艺术品及其价值的的时间,这时用职业资格证书和获奖证书来为作品背书就非常重要。在这种语境下讨论大芬的艺术性是失焦的,大芬美术馆副馆长梁剑对这种状况的理解是“什么载体做什么事情。”

规划师王婳对大芬的空间形态、社会生态、产业形态进行过研究和分析。大芬一直有培育原创,提升核心竞争力的转型愿望,但王婳根据研究结果认为这个战略值得商榷。他们对此的判断是大芬难以在艺术原创上突破。因为自由艺术家是出现艺术的先决条件,商业化和士绅化是后面的演变,不是先商业化然后出现艺术的。目前政府想引进人才,即科班出身的画家,是想引进种子,但大芬的问题不是种子的问题,而是土壤的问题。

圆明园画家村

中国第一个自发形成的艺术家聚居地 / 图片来源于网络

艺术区和产业区的区别在于,艺术区的关键环节是艺术家,产业区的重要环节是拍卖行,画廊是连接二者的关键环节。大芬的命脉是商业交易,所以如果政府想要做一些事情,在实体空间上应该主要是讨论这个部分。大芬是个产业链完善的地方,画廊、画家、配套、画框和画材都有,但是深入研究的时候会发现这些产业跟大芬的地理空间没有太多联系,交易不只是在这里产生。大芬的画材店铺服务范围不是面向本地,而是全国乃至全世界的。大芬的品牌吸引所有产业形成了一个立体的集群,王婳建议在实体方面优先保障画廊的发展,在宣传方面要推动大芬品牌的宣介。

邓春儒对鳌湖的理解是这里是个生活的地方,不适合做买卖。曾有大芬商人找上门想做村里艺术家的生意,被邓春儒婉拒了。但他鼓励艺术家开咖啡店,做衍生品,开公司,尽量保持鳌湖小作坊式的形态。商业化是必然的,没必要拒绝,而面对大会所或是大集团这种侵占性较强的商业进入时,他会尽量往外面排。

李耀认为,梧桐山和鳌湖这样的艺术群落都是偶然与自发的,如果没有邓春儒回乡,鳌湖今天可能就不是这个样子。从他的话延展出来,艺术群落的形成充满随机和变量。就连华侨城创意园这些在外人看来有些“商业气息”的文创地,发展基础都是80年代初深圳盛行的事业单位发展制度下的免费土地,创新模式很难复制。

05 边缘与主流

大芬在艺术圈属于边缘,它的产业模式却是城市改造或是激活区域空间时所需要和希望复制的。艺术家们是艺术圈的中枢,但高度的个人化和艺术的特性又使得他们成为城市实业范畴里相对边缘的存在。对于这个问题,王婳认为,任何一个时代,经济都是驱动时代的主要推力。但回看人类历史,最后能够打动我们的还是最尖端的那一些可能是被边缘的只有一点点的东西。人类的发展史总体非常野蛮,文明只是附着在这个野蛮体上非常薄的面纱,就是这个面纱决定了我们的不一样。边缘化也好,非常脆弱的面纱也好,不能用在城市中间或者城市偏远、或者大量或小量评价它的价值。

李耀认为这个问题涉及背后整个社会权力系统的运作。艺术圈也是名利场,但是名利不是一个贬义词,名利场里什么样的人做出了什么样的东西才是关键。邓春儒回村做出了气象时,名利有正向意义,他带动了一个城市边缘社区的复兴。而沈丕基到梧桐山,通过个人的自由意志和很个人的艺术圈子做艺术节,参与湖贝的公共艺术,在与艺术圈的唱和和应酬里进行自我的创作与实验,得到的是与作品的关系,沉淀的是记忆、价值和作品,是今天对艺术观念的再输出。要在所谓的艺术生态里做什么东西,完全是依靠背后的观念系统和社会权力支援,知识就是一种权力。

李耀作为美术馆的公共教育负责人,认为公共教育重要是因为,艺术圈是有鄙视链的。在这个鄙视链里,大芬村低端、华侨城创意园比较高端,处在鄙视链不同的环节。公共艺术工作的一部分就是要打破这种鄙视链(某种意义上的主流和边缘)去重塑文化,艺术是个人重塑身份的一个工具。

从艺术创作性的角度讲,需要超越大芬村对于集体文化、对于集体无意识、对于集体美学的捆绑。今天的自由艺术家和深二代有很多都是“公寓里的艺术家”,他们通过新媒体和跨媒体的形式在这个时代出场,就是正在塑造深圳的艺术生态今天的可能性,也是面向未来的可能性。这是今天这个活动背后隐含的东西,既要牵出艺术圈作为名利场是怎么运作的,同时又能够认知到社会机制作为无形的手,它的政治、经济的运转。

06 本土性与深二代

深圳经常被认为是“国际艺术航空港”,本土艺术没有群起的势头。李耀的判断是,深圳艺术的本土性不用刻意地去注视,但接下来三四百万个受过良好艺术教育的深二代们将会塑造深圳未来的艺术生态。他提到此前办活动时遇到一个带十几岁儿子来参加活动的母亲,儿子在欧洲读艺术相关的专业。妈妈也许不知道自己能给到儿子什么样的艺术教育,但是她知道该带儿子来什么地方获取这些东西。“这些受过良好教育、基因自带开放性,视野广阔的年轻人深圳太多了。现在已经开始崭露头角,起来要不了几年。”

07 艺术家的生活状态

大致分为聚落、散居和产业地聚集三种,居住在山上、村里、闹市都有。

鳌湖的艺术家多是邓春儒邀请而来,逐渐形成艺术家聚落。鳌湖风景很美,宁静,艺术家入驻之后改造破败的居所,人居环境也慢慢变好。平日艺术家和村民一起踢球打桌球,很开心。

沈丕基、沈周来、徐赓良、蒋环球等艺术家散居在梧桐山上,保持着相互独立又有联系的状态。梧桐山幽静的自然山水是他们创作的一部分,也相伴他们生活。梧桐山的弹琴蛙与沈丕基的古琴互相和鸣,山景和溪水是蒋环球作品里的元素。

史飞的工作室就在大芬村里,楼下即是来往如织的顾客,卖画很方便。楼下转角就是著名的沿街画墙铺,这里是画家“散户”养活家人的“三分薄地”。

没有出场的深二代艺术家、玩新媒体或是跨媒体的艺术家也许就住在市区的某栋公寓里。

(顺序:沈丕基、刘兵、沈周成)

08 可持续性与造血能力

对于沈丕基这样的艺术家而言,创作需要个人的沉淀、灵感与动力。从华侨城创意园到梧桐山,沈丕基从摇滚乐玩到古琴、实验声音,参与湖贝的公共艺术,自己出钱做行为艺术节,把海外电影节的朋友拉到梧桐山,总是能找到新玩法。

而对于鳌湖这样的艺术村落,悠久的历史是其深厚的社区资源,但这些传统并不是要固守的包袱,村名“new who”或许能回答什么鳌湖新的生命力来自哪里。即包容、自由。台湾梦想社区来鳌湖的时候,邓春儒希望他们落地在鳌湖,他觉得艺术真的不是很重要,更年轻的生活来一下冲击这个很老的村落也许会有一些好玩的结果。

09 理想图景

关于生活

邓春儒:“鳌湖最终的目的还是生活。”

关于艺术家

沈丕基:“继续住在深圳,多一点去外面做展览,作为深圳艺术家的身份出去。”

关于城市

王婳:“从城市的角度说,有史以来人们勾画过很多理想图景,比如霍华德的花园城市,所有理想城市最后都不是非常美妙,有遗憾的、有错误的,时不时会犯点错的这样一个世界胜过完美的理想城市,我们学着接受它坏的一面、欣赏它好的一面,这就是我们主要做的事情。避免最坏的情况发生,接受它当中有一些不好,这是构成我们生活的一个部分。”

关于我们当下为理想做的每一件事

李耀:“理想状态是不存在的,此刻就是我们能做的最理想的状态。不管是在哪一个艺术群落、机构还是组织里存在,我们的态度可以起到改变的作用,就像如果鳌湖没有邓春儒的话今天可能是另外一个鳌湖。每个人在这个潮流里还是很有可为之处,我们做才有可能通往理想,但真正的理想在现实中是不存在的。”

后记

深圳跟上香港的步子想要打造创意城市,艺术是其中不可缺的组成部分。但深圳似乎还处在对着旧厂房和一些失去活力的地块茫然,或是等待房地产继续收割领土的状态。不妨对标香港继续想象深圳艺术的可能性。而人在自己的土壤和气候里终会生长出自己的城市个性,形成城市精神,并为世界所辨识。

我们期待未来艺术发生的更多。