看社区群众的大学校园规划如何完爆全场?

2016.08.28

11778人阅读

按语:

赛前考点是深圳市城市设计促进中心为配合所策划的设计竞赛,约请一些研究者提供的针对性的参考分析和案例文章,希望改变竞赛前期共同问题研究不足,导致选手直接参与闭卷考试式竞赛,盲点过多,风险高成效低的问题。当然这些赛前考点也是作者的一家之言,不代表竞赛组织者和委托甲方任何立场和观点,切勿误会为赛前官方指定备考资料。竞赛有风险,阅读需谨慎!

这次赛前考点针对的项目是:中山大学·深圳建设项目总体规划和一起工程建筑设计招标[中山大学·深圳建设项目总体规划和一期工程建筑设计(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ标)招标资格预审公告]。之前已经为这个项目发布了两篇赛前考点:关于中国大学校园通病的赛前考点 | 校园规划:学生需要怎样的大学校园?和关于校园应该与学生为中心的赛前考点 | 校园规划:学生需要怎样的大学校园?,现在推出第三篇:校园如何考虑与所在社区互动?或者说如果设计师换到社区居民角度来考虑问题,对校园规划会有什么帮助?

本文为大家分享来自墨尔本皇家理工大学建筑与设计学院兼职讲师、mapping工作坊发起人何志森老师的研究,看看在面对厦门集美大学诚毅学院的规划题目中,没有受过规划训练的社区群众们是如何做出比职业规划师和建筑师更为包容的大学校园设计的。

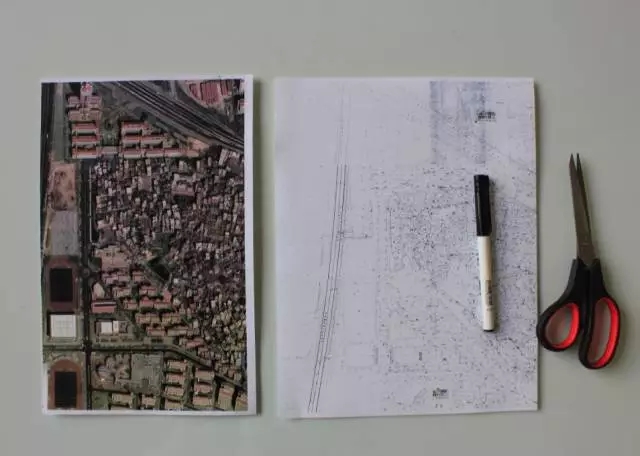

这一研究在进行时,集美大学诚毅学院新校区已经建成了。我们先看看集美大学新校区在谷歌地图上建成前后的对比,左边可以看到项目基地的农业景观并且有大片的农民房肌理。集美大学新校区规划征用了孙厝村的土地,这一村庄中的村民主要依靠基地东边的近海发展蚝田作业和南边的果园和农田种植。然而在右图中可以看见,沿着两条公路布局的新集美大学新规划形成了一个有围墙的封闭校园,由北往南依次布局了教学楼、运动场、体育馆、购物中心、电影院、医院、宿舍楼等校园设施。

在这一规划的效果图中,现状中的大片农民房被PS成了一片绿海。实际情况却是另一番风景。

这一规划忽视了重要的社区邻里关系,并隔绝共生的可能,同时导致了原村民原有生活和生产方式的毁坏,从而引发了社区中一些强烈的负面情绪,照片中的这位老村长几乎每天都在集美区新建设的大楼前花几个小时用静默的方式抗议新校园规划。在对土地有深厚情感的村民看来,虽然被支付了征地补偿,但他们认为自己给出土地对校园有相当大的贡献,而校园的发展却没有考虑他们未来可持续的生计。

如果有一个办法可以降低规划的技术门槛,让社区百姓能够轻松简单地表达他们的规划观点,他们会怎么做?

研究者将基地地图和新规划的集美大学校园谷歌地图等比例打印,然后将教学楼、运动场、体育馆、网球场、电影院、图书馆、医院、购物中心、宿舍楼等要素剪切下来,让社区的群众们自己摆放,看看他们都会怎么安排校园空间。

随后规划师根据这些摆放的草图整理成模型,可以直观地看到这些社区居民的成果。

方案一: 与社区互利的大学校园

第一个“规划师”是社区村庄中一个小卖部的老板娘,她的规划方案是这样的。

她经营的小卖部位于校园和社区的边界上。她认为,大学校园的部分公共设施可以开放围墙。经过观察她发现,学生的运动场的使用大多在下午三点以后,大学完全可以在三点前将利用率不高的时段开放给社区村民使用。其次她在这个规划中,把这些操场礼堂等空间围绕她的小卖部摆放,这样学生运动完后便可以在她的商店里消费饮料,带旺她的生意。而现在的校园里,学生运动完了以后买水并不方便。这个老板娘规划师的校园设想,是在“利他”的前提下实现自我发展。

方案二: 与社区共存的校园规划

第二个方案的“规划师”是一位原蚝田养殖户。他认为,目前的大学围墙阻隔了要去近海作业的村民的通道,使得村民需要绕行十几公里才能到达海边的蚝田,非常不方便。他的方案使用分区的围墙,让出村庄和海边的通道,并使用空中连廊。他认为,大学生是有知识的群体,如果不愿意和我们村民在一起,可以在上空连廊分流,没有必要把整个区域封闭起来。

这位村民的规划理念非常先进,体现了小街区、多地面,并考虑了不同目的的人群分流。

方案三: 与社区共赢的大学校园规划

第三位“规划师”是前文中那个抗议新规划的老村长,他的设计绝对能让不少职业规划师感到汗颜。

他说,大学不应该有围墙。他认为,大学校园中的实验室,教学楼等空间,如果学生怕打扰可以有一些围墙,但其他的所有设施都可以直接利用社区的现有资源来发展。他的规划中,将运动场地放在村庄的中间,而教学楼、宿舍等则散落布局在村庄内,甚至利用村庄现有建筑来发展,以实现社会资源的共享。

他甚至表示,作为村长他可以动员一些村民搬迁到海边的蚝田里,让大学更好的融入在村庄中,搬迁的费用和动员他们可以自己承担。因为“村庄里有大学生走来走去,会是我们的荣耀和最大的收获。我们村庄的小孩现在只能偷偷摸摸在周围卖盒饭,和大学没有联系。”大学根本没有必要建设食堂,村庄可以负责他们的餐饮。农民房就可以做他们的宿舍,全村的人都可以保护大学生的住宿安全,学校也不需要那么操心宿舍的管理。

这位村长的规划寻求村庄和校园长远利益的共生,并且能够思考彼此之间可以交换的付出与收获,也考虑到了空间运营管理的问题。这个规划方案保留了大部分的村庄肌理,减少了校园的建设量,也是一个十分低碳环保的设计。

我们的专业规划师和建筑师是否也应该多向这些“社区规划师”学习如何贴近社会,贴近使用者?

■■■

结语:这篇文章内容首先来自笔者所参与的调研员招募 | 深圳国际低碳城未来中心社会—空间互动创新研究中深圳雅克兰德设计有限公司首席规划师吴文媛老师的分享以及对她进一步的采访,同时也得到墨尔本皇家理工大学建筑与设计学院兼职讲师、mapping工作坊发起人何志森老师的校核确认和资料补充,在此对两位老师表示感谢。下面一篇,我们将转载何志森老师对中国大学校园规划策略的探索文章《无界之城》,敬请留意!

关于作者:

棱镜,建筑系中二男青年

倾听大家的城市意见,人人都是斯诺登。

版权声明:本文版权归深圳市城市设计促进中心所有。如需转载,请与公众号后台取得联系。

文章目录

摘要:

如果有一个办法可以降低规划的技术门槛,让社区百姓能够轻松简单地表达他们的规划观点,他们会怎么做?