蔚蓝海洋,生态之美

2014-12-26

规划大厦818

17160 人阅读

摘要:

近年来深圳湾污染、大鹏湾赤潮以及LNG扩建项目等均引起公众对海洋生态话题的关注。如何增强海洋生态环境保护意识,促进海洋与城市的协调可持续发展?本期酷茶会以海洋生态红线为背景,探讨深圳海洋生态环境的现状与问题,及怎样的生态红线划定更利于海洋生态环境的保护。

活动回顾

秦正茂:海洋生态红线的提出和发展现状

我就海洋生态红线的划定和思路向大家做一个分享,也起一个抛砖引玉的作用,希望后面的专家能够提出更多的建议和意见。

2011年渤海发生严重的溢油事件后,渤海海域受到大面积海水污染。在这个背景下,国务院和国家海洋局都有比较大的保护生态环境的压力,所以在2011年9月、10月期间相继提出要在我国划定海洋生态红线,同时在在2012年国家海洋局在《关于建立渤海海洋生态环境的若干意见》中明确提出要建立海洋生态红线的制度。同时,在2013年海洋局就提出在环渤海地区为重点启动海洋生态红线的划定工作,而且在2014年的时候国家海洋局召开全国海洋保护会议工作中提出要把建立海洋生态红线制度作为年度的六项制度建设之首。在这样的背景下,国家海洋局也印发了一个《关于建立渤海海洋生态红线制度的若干意见》的文件,提出海洋生态红线制度是指为维护海洋生态健康与生态安全将重要的海洋生态功能区、生态敏感区和生态脆弱区划定为重要的管控区域,并且是严格分类管控的一个制度安排。同时也提出这个制度是以生态为目的,而且是以空间为主要的载体,重点是以管理为主要的手段实现对海洋生态的保护。

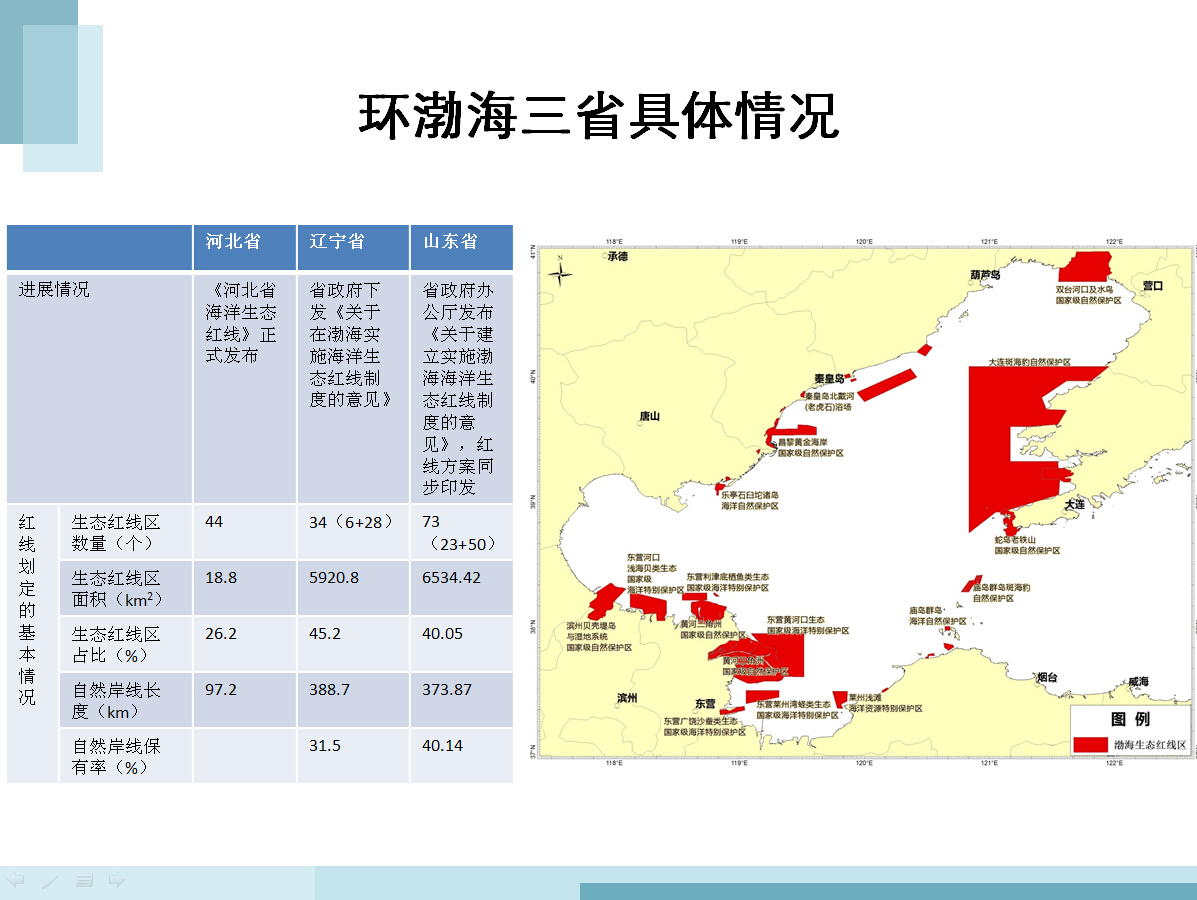

在这样的背景下,全国各地纷纷开展海洋生态红线的划定,比如像江苏省、浙江省和广西壮族自治区,以渤海周边的“三省一市”为代表开展得比较如火如荼,我们所在的广东省也正在加紧研究制定海洋生态红线制度。在这里面,环渤海在全国是走在比较领先的地位,主要是由国家海洋局牵头印发了《关于渤海海洋生态红线制度的若干意见》,对海洋生态红线的意义作用以及内涵和海洋生态红线制度总体要求进行了界定,这是环渤海地区海洋生态红线划定的重要依据和指导性的重要文件,提出环渤海地区划定海洋生态红线制度里面的四项目标,包括自然岸线保有率、生态红线区的面积以及它所占的比例。另外,也明确了四个方面的重点工作。同时,还下发了《渤海海洋生态红线划定的技术指南》,明确了环渤海地区生态红线去的面积占比,还有自然岸线保有率的四项控制指标的目标值。另外,也划分了禁止开发区和限制开发区两大类,并同时形成了一个分区管制的基本框架,对每一类禁止监测区和限制开发区的一些管理要求,以及对开发行为的管控措施也提出了一些要求。

这是环渤海三省划定的海洋生态红线的情况,在这里面山东省其实是做得比较好的,将它的划定方案和实施意见同时下发,这样是比较有利于红线的实施。在山东省划定红线的过程中,通过一系列的专题研究组织了更多的机构参与,大概是划定了总海域面积的40%作为红线区范围,同时大概划定了23个禁止开发区和50个限制开发区。在这个基础上,他们其实是按照分类识别,也就是按照自然海洋特别保护区、海洋特别保护区等十类地区的重要顺序来实现分类识别,进而划定海洋生态红线的范围。在划定的基础上也区分了禁止开发区和限制开发区,并对于不同类型的限制开发区之间不同的特征实行分区的管制等级和管制行为,也就是重点实施分区、分级的管理。从现在海洋生态红线的划定和制度的建设来看,也反映出我国目前的现状主要是以政府为主导,自上而下的方式,同时也采取分级分类的方式,但实际上它的划定和实施是与地区的发展有一定的脱节的,这对于管控的要求实施难度是比较大的。

深圳市的海洋生态红线划定的主要思路

首先,我们看深圳面临的现状,看一些典型的地区,比如像坝光,在深圳市空间约束条件下,坝光从2005年开始就经过了多次的变化,近十年中也在保护和发展之间不断的摇摆、挣扎。另外,我们比较熟悉的深圳湾地区,目前大家也从多方了解到它的恶臭、淤泥的环境问题是比较突出的,虽然通过多方的治理,但其实收效是比较微小的,目前是急需凝聚各界的力量从根本上治理它的一些问题。还有,上半年纷纷扬扬的LNG项目选址的问题,在各方面的争议下,中石油有自己的化解方案,目前我们没有刚性的约束条件。在这样的条件下,造成了行政指令操作的空间,针对不同的目标、群体和不同的价值取向,多重的矛盾是任意显化的。

另外一方面,看一下现状的管控手段。其实从目前来看,已有的法律法规也有,比如像自然保护区条例、海域循环以及海洋环境保护法的一些法律也有。但其实它是缺乏一些刚性的手段,特别是对于一些具体的海域范围是比较缺乏它的约束性的,而且是较少列出负面清单,对具体的管控是不够刚性的。另外,对于目前深圳市现有的一些规划来看,法定的包括海洋功能区划和海洋环境保护规划,但其实现在这一版海洋功能区划是2004年编织的,目前已经过期了。另外,环境保护规划目前也正在启动编制中。还有,不具有法定性的海域使用规划其实还在编制的过程当中。原有的规划体系和手段其实对于环境保护方面是存在一些壁垒的。另外,它的工作周期与实际的情况的紧迫性也是难以匹配的。从深圳目前发展的情况来看,像深圳湾总部基地、前海湾和大鹏湾新区,以及大空港这样一些重点的滨海地区已经成为了城市未来的战略地区,同时也都是沿海布局的,也就是说深圳目前向海发展的趋势是非常明显的。在这样的情况下,深圳海洋生态环境是长期存在而且日益严峻的,并且逐步成为社会的一个焦点,而且逐步在影响着稳定和关系到全局的。

但是另外一方面,深圳目前正在快速的跨入一个海洋大发展的时代,管理的压力陡增,缺乏刚性的海洋生态管理的现状是难以为继的。在这样一个背景下,我们认为以海洋生态红线为抓手,加快海洋生态保护制度的一个改革是破解当前我国海洋生态管理的一个实际问题。所以在这种情况下,我们建议深圳市建立海洋生态红线制度应当是由市政府审批来颁布,同时在全市层面具有较高决定性的一个海洋生态管理的专项政策,在定位上是希望维护海洋生态健康和生态安全的铁线,同时是实施海域利用管理的一个前提条件,另外是衔接基本生态的控制线,在全国率先实现覆盖全域的生态管制制度。

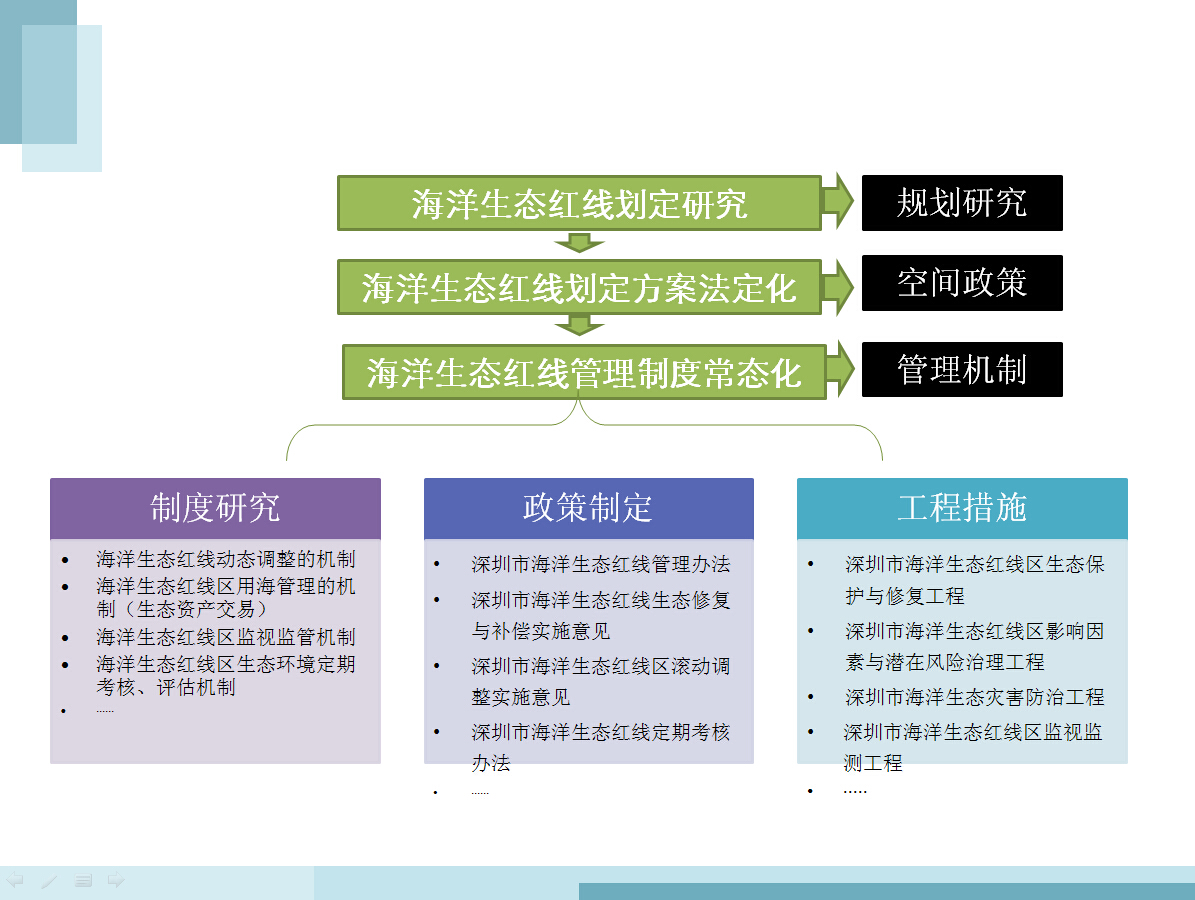

深圳市建立海洋生态红线制度大概有三个方面的主要工作要做:

第一,海洋生态红线划定研究,主要是规划的研究;第二,将海洋生态红线划定方案法定化,并同是作为一个空间政策;第三,将海洋生态红线制管理制度常态化,在这个过程当中还包括生态红线的制度研究以及政策的制定,还有一些相应的工程措施的制定。这就是我们对于海洋生态红线制度的一些初步的认识和思考,希望大家多多提建议和意见,在后面的工作中也希望大家可以多多的支持。谢谢大家!

张喆:广东近岸海域生物资源及生物多样性现状和问题

非常感谢有这个机会来跟大家交流有关海洋生物多样性现状。我是张喆,来自南海水产研究所。我的汇报主要分为三个部分,前两个部分是我之前的同事做的一些内容,我现在只是代表他们来跟大家分享,第三个可能是最近大家都比较关注的深圳湾海洋生物现状以及一些问题。

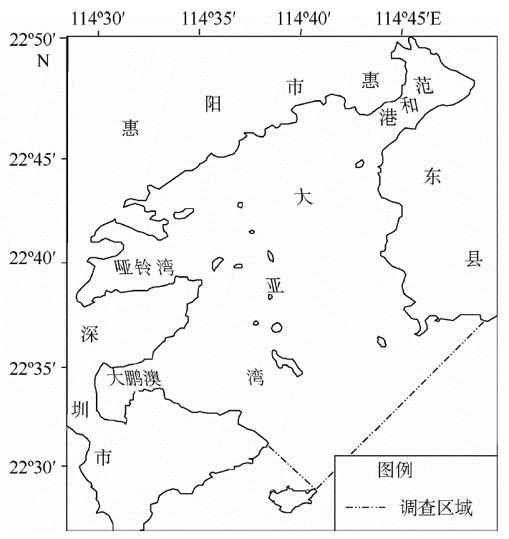

首先是广东近岸生物资源及其多样性。我们知道整个南海在国家的海域可以一个发挥重要的作用,这就是我们为什么要选广东近岸来进行研究,整个南海北部的生境是多样化的,既有湿地,又有红树林,而且鱼类重要的一个产卵场和索饵场。我们可以看到广东省在整个南海的区域海岸线是最长的,不仅有珊瑚礁,还有非常珍稀的物种——中华白海豚。而且广东不仅是整个海洋生态系统,可以说在海洋渔业经济也是占有举轻若重的位置,2012年南海区总的捕捞量也有300多万吨,其中广东就超过了三分之一,但是因为受到目前的一些过度捕捞,还有海域环境的污染,以及围填海等等这些项目的实施,导致整个南海近岸,也包括广东省的渔业生态环境恶化非常严重。我们想通过这个调查来看一下目前广东省的整个渔业生态环境究竟是怎样的,它的渔业种类到底是处在一个怎样的状况。因此,我们提出了这几个问题,希望能够通过对渔业资源种群分布与数量变动的研究,还有渔业资源群落结构格局及演替特征,以及渔业生态系统结构、功能及产出能力这三个方面的研究内容最终能够为整个渔业生态系统提供一个相应的参考。

这是我们一个典型的海洋生态系统的食物网的结构,而我们调查的时候主要是从浮游植物、大型和小型的浮游动物,还有一些底栖的无脊椎动物,以及我们通过渔船拖网能够捕捞到的渔业经济种类进行多样性的分析。

这是我们主要的采样,我们整个采样期大概是2005年一直到2010年,五年的时间分为了20多航次,也就是对广东近海的12个重点的河口,最西边是到了湛江港附近,最东边也是到了汕头的南澳岛那边,涵盖了大概12个重点的河口区域。

我们测定的指标主要是包括两个大类,第一个是生态环境:叶绿素A和初级生产力;浮游植物;浮游动物;底栖生物;潮间带生物。第二个是对渔业资源这块,我们主要是研究了鱼卵仔鱼和游泳生物。

后面是一些采样的方法。这是取得的一部分结果,上面这两张图分别是叶绿素A和初级生产力,我们可以看到这个区域大概是在柘林湾这个位置,因为它是一个非常典型的网箱养殖区,所以叶绿素A和初级生产力的值是非常高。下面这个应该是浮游生物的多样性,也是在广澳湾和珠江口这个位置,都是比较高的。这是按浮游动物的生物量的指标,可以看到在大亚湾和黄矛海区域,浮游动物的生物量是处于一个高值的区域。这是我们对于浮游动物一个多样性指数的分析。在博贺港的位置,它的总数是最多的,大概是124种;而红海湾是比较低,大概是37种。再对它的栖息密度进行分析,发现大亚湾的栖息密度是比较高的,但是平均的多样性指数是比较低。

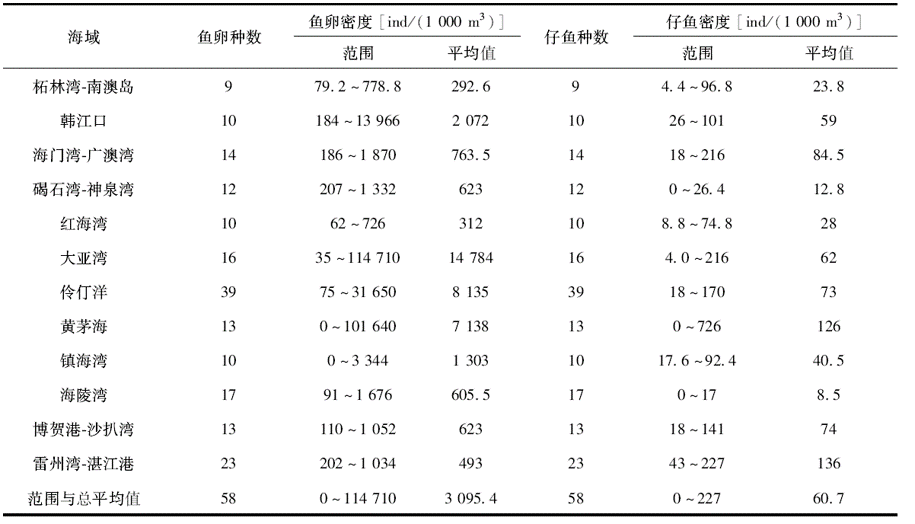

我们也对底栖生物的生物量和多样性指数进行了分析,可以看出每个区域的差别也是比较大。对于鱼类生物,我们主要是做了鱼卵和仔鱼的分析,在伶仃洋这个位置的鱼卵是最多,仔鱼也是同样的分布趋势。

这个是我们所捕获的游泳动物,从上面可以看到我们得出了很多的数据。我们得到这些数据的最根本目的是什么呢?并不是单纯拿一堆的数据,而是要进行一个相关性的分析,看看目前整个广东近岸的生物资源和多样性究竟发生了怎么样的变化。但是当我们进行分析的时候却发现广东近岸各个湾的历史数据是非常匮乏的,所以我们选择的历史数据比较丰富的大亚湾,对它的渔业资源变动进行分析。我们采集的历史数据是从1980到1999年,这是整个大亚湾能够收集到的主要是对鱼类多样性和资源密度进行分析。而且现场调查的数据主要是2004年到2005的数据,测定的指标包括鱼类群落物种多样性,季节更替指数和迁移指数,相对重要性指数,资源密度,数量变动趋势。整个研究的区域,可以说涵盖了整个大亚湾。

这个曲线框里面就是我们整个大亚湾的调查区域。

首先是2004年到2005年的鱼类的相对重要性指数,这个相对重要性指数其实就是判断鱼类优势种的一个指数,当它大于一千的时候,鱼类就可以说在这个位置是一个优势种。我们可以看到春夏秋冬四个季节的优势种是有很明显的差别,而且在2004年、2005年所记录到的鱼总共是有107种,其中是以鲈形目为主的,占总数的59.8%。这是我们根据不同的年代,从1985年,包括1992年,还有2004年、2005年,鱼类总目科发生的变化,也就是优势种的变化。

通过上面两个分析,我们主要得出的以下几个结论:

首先,大亚湾鱼类主要种类的组成这几年还是比较稳定的;第二,主要种类的优势状况变动比较明显,这从刚才的季节的变化就可以看出来,每个季节都是不一样的;第三,单一种优势地位逐年增强,总体稳定性明显下降,这个也能看出来,每个季节的优势种可能只有两到四种鱼;第四,低值小型鱼类数量上升,而高值鱼类数量下降。

出现这几个的原因是什么?我们初步是在1987年到2005年的时候,大亚湾岸线缩短大概9千米,也就是人类活动对整个栖息地的破坏是比较大的,所以栖息地破坏可能是鱼类减少的重要原因之一。

刚才看了鱼类种类的变化,它的栖息地变化是怎样的呢?我们也是对历史的数据进行了分析,可以看到它对温度适应性种类的变化基本上跟历史数据是一样的,90%以上不管是八几年、九几年还是到2004、2005年都是以暖水性的鱼类为主,没有发现温水性和冷水性的鱼类。再一个是它栖息的位置主要是中下层的鱼类。但是我们可以明确的看到底层以及岩礁的鱼类变化是比较大的,尤其是岩礁鱼类到2004年、2005年的时候已经下降到0.93%,这主要是因为一些岛屿的开发使它丧失了很多栖息地,所以鱼类也相应的减少。

我们知道了它的总的变化、栖息地的变化,我们就想知道鱼类的总数发生了怎么样的变化,也就是鱼类的资源密度的变化趋势。这也是分为两个时间段,一个是1980年到1989年,再一个是1990到2007年,通过回归方程做出来的曲线,我们可以看到1999年到2007年的斜率要明显大于1980到1989年,也就是说这个时间段鱼类资源的下降趋势是比较明显的。再一个,波浪线的振幅显示的是季节更替的一个情况,也就是说在1990年到2007年的时候,季节更替相比之前会发生的更加明显。

这是我们做的更替指数和迁移指数,还有它的多样性、军队度和种类数。多样性都比较清楚,都是整个群落里面物种的量。单个多样性是一定的判断标准。均匀度是指群落里不同种的数量是不是能够达到一个均匀的状态。更替指数是用来显示整个群落的稳定性,当这个指数越低的时候群落的稳定性反而越高。迁移指数,比如大亚湾区域进来的鱼和出去的鱼如果达到一个动态平衡,那么迁移指数就是0;如果进来的鱼比出去的鱼多,那么迁移指数就是正值,相反的就是负值。

我们通过这两张图的分析可以发现整个大亚湾鱼类的多样性指数的变化趋势跟更替指数的变化趋势是一致的,而且在下面的表也可以看出它跟多样性指数和种类数、季节更替指数相关,这说明什么问题呢?说明大亚湾多样性的变化主要是受到季节更替的影响。同时,我们发现迁移指数在春季的时候是一个正值,主要是因为大亚湾有两个比较优势的鱼类,一个是竹荚鱼,还有一个是二长棘鯛,这两个鱼在春季的时候都会回流到大亚湾来产卵,所以它的迁移指数是正值。但是到了夏季的时候,这两个鱼的鱼是在大亚湾里面索饵和育肥的,所以这个时候基本上达到一个动态的平衡。而到了秋季和冬季长成的幼鱼就迁入到水深更深的区域,所以这时候是负值。

我们想对这个族群的变化包括资源密度的变化进行一个分析,原因是什么?首先,栖息地肯定是破坏了,捕捞压力有多大呢?从这张图可以看到在1994年的时候整个渔船的功率上升得非常明显,一直到1996年。可以说这个阶段是渔船的功率上升最明显的,而且有文献表明南海区最适宜的捕捞作业量是2100×103kW,但是2000年南海区整个渔船的功率已经远远超过这个数值,而且不只南海区,我们广东省的捕捞量也已经超过整个南海的适宜捕捞量。并且结合以往的文献分析,我们可以看到80年代的时候大亚湾水质还是比较良好的,能够维持一个比较高的初级生产力。从2003年开始生态环境开始出现恶化,一直到2004年出现了富营养化,2009年的时候就已经发现了大亚湾底栖生物的群落发生了演替。所以经过结合我们自己的研究数据和之前的一些文献报道,我们可以得出两个主要结论,第一,20年来,大亚湾海域鱼类生物量明显降低,优势种更替较为明显,比如20世纪80、90年代的时候,大亚湾主要是以带鱼和银鲳等经济价值较高的优质鱼占优势,而今大亚湾鱼类小型化和低值化趋势明显;第二,生态环境退化是大亚湾鱼类群落发生上述变化的主要原因,过度捕捞是使大亚湾生物量下降的另一个重要因素。

之前是讲大亚湾,其实大亚湾的情况还算好,因为它在1983年的时候就已经成为了我们的自然保护区。从这张图可以看出重点的受人类干扰的区域是珠江口,这是2013年的数据,广东省近岸的水质状况,在2013年的时候珠江口大部分已经是劣势类的海水,而且在整个珠三角区域,它的污水量可以说是最高的。直接造成的一个结果就是珠江口的浮游植物和浮游动物的多样性都比较差。究竟差到什么程度也是我们今天比较关注的,就是我们的深圳市的深圳湾在珠江口的东侧,它的浮游植物目前的多样性究竟是怎样的。我们在2013年的时候选取的深圳湾的十几个点进行了一个相应的监测,监测时间也是氛围春夏秋冬四个航次,监测指标也是刚才提到的包括叶绿素A和初级生产力等

这是叶绿素A的含量,在湾口的含量分布比较高。季节便冬季最高,春季最低。

这是初级生产力的分布状况,跟叶绿素A也是非常相似,也是湾口位置比较高,颜色越深,初级生产力数值越高。它的初级生产力是按季节分布的,最高是在夏季,最低也是在春季。因此我们可以看出各个季节的初级生产力处于中等偏低的水平。

再就是浮游植物的多样性指数,按照地理位置呈现一个非常明显的特征分布,湾口的位置比较高,靠近沿岸的位置也是相对高一些。季节变化和均匀度也是呈现出一个明显的季节变化,在春季的时候不管是多样性指数还是均匀度都是最高的,这跟浮游植物的繁殖有一定的相关性。而且在四个季节鉴定浮游植物都是硅藻比较多,我们常知道的一个赤潮藻可能有很大的一部分都是由硅藻引起的。

通过我们上面的分析,总共得出两个主要结论:首先,叶绿素A含量季节变化不明显,总体呈现冬季最高,春季最低,初级生产力是夏季最高,春季最低,两者最高值基本分布在湾口或湾西南部,总体属于中等偏低水平。第二,秋季浮游植物多样性水平在春季比较好,其余的三个季节是一般的水平。

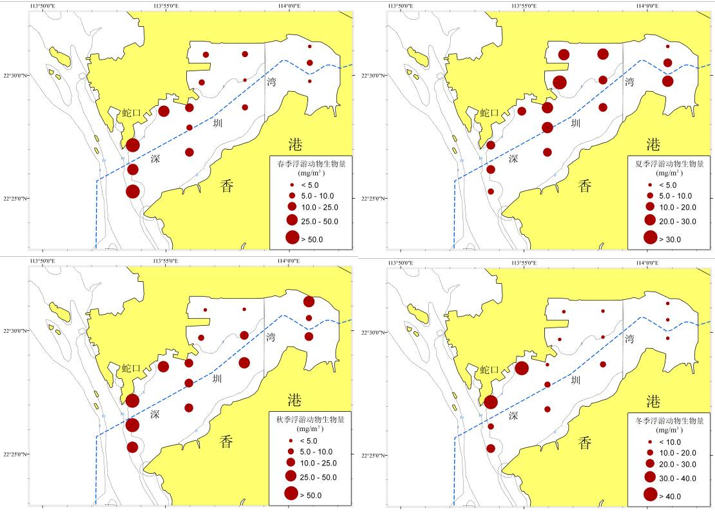

刚才是浮游植物,下面是浮游动物的生物量分布,红点越大的区域是浮游动物的生物量越高,基本是在湾口的位置或者靠近沿岸的位置。这是多样性指数,还有底栖生物的,也是分不同生物的分布状况,还有它的生物量和栖息密度,包括它的多样性指数和季节变化,这个都大体的过一些。

我们最终得出的结论是浮游动物的多样性是春季比较好,夏季是一般;底栖生物是在四个季节的多样性均是一般的。

我们关心的鱼卵仔鱼有没有可能产卵或者产卵的量有多大,基本上都是在湾内这个位置鱼卵的密度是最高,仔鱼基本上是靠近湾中间的位置。而且鱼卵仔鱼的密度也是发生了一个明显的季节变化,这个是游泳动物,就是我们常说的渔业生物,也是呈现一个明显的季节变化,而且在我们在采集到的游泳动物里面主要是以鱼类和甲壳类为主,种类相对比较少。我们通过这个分析就可以发现深圳湾海域的游泳动物种类比较少,种类组成的结构非常单一,而且渔获率和资源密度均属于中等偏低的水平。

通过刚才给出的数据可以看出不管是浮游植物,还是浮游动物、底栖生物、游泳动物,基本上它的多样性都是属于一般、中等偏低的水平。

因此,通过刚才的研究可以提出几个问题:首先,近岸生态大面积退化且处于剧烈演变阶段。现在我们近岸生态到底退化到什么程度呢?这就是我们要关心的第二个问题。但是因为我们目前缺少生态系统层面的长期系统的监测,而且数据和统一监测标准目前还没有制定,但是在大亚湾这块我们就做得非常好,这就是为什么我们获得一些历史数据。只有这样,我们对它整个生物群落的演替进行一个相关的分析。我们监测到如果已经出现了大面积退化,只要能够让退化的过程放缓,也就是我们第三个难题,就是人为干扰活动现在呈现多样化,包括人为排污和水产养殖、捕捞等等,而且这个监管难度也是比较高。所以这次深圳做的生态红线的划定就显得非常的有意义,相关海洋政策的导向对我们整个海洋生态系统保护、陆海统筹以及海洋生态可持续发展可以说是意义重大。

这就是我报告的全部,谢谢!

昝启杰:滨海湿地的维护和展望

各位朋友、各位同仁,我从1997年到深圳主要是做滨海城市湿地的保护,重点是做深圳湾,当然也关注深圳其它海域的滨海湿地。

深圳湾的这一块滨海湿地,我从1984年开始积累数据,基本上每十年都会出一本专著,现在已经出到了第三本,如果你们做这一行确实需要的,我可以免费为你提供。我今天带了五本,如果不够的话,你们可以再向我要。这是第三本,每十年一本,所以深圳湾的资料是非常全的。

我今天讲滨海城市湿地的威胁和保护展望也是把我们前期做的工作做一个介绍,我也问了组织者我们今天到底该讲一些什么、不该说什么,也是供大家一个参考。这里面可能有一些常识性的东西,因为各个行业、专业不一样,我觉得有些有必要讲,因为我出去开会跟各个部门交通的时候发现有些问题需要向大家做一些澄清和介绍。

另外,我本人现在是城管局的,但是我一直是用香港城市大学和深圳大学,包括北大深圳研究院和中山大学这四块牌子在做研究工作,他们有感兴趣的学生都是让我来带,所以我帮他们带硕士、博士就是做这些工作。大家如果有兴趣可以一起做一些事情。

我大概汇报这四个方面的内容。

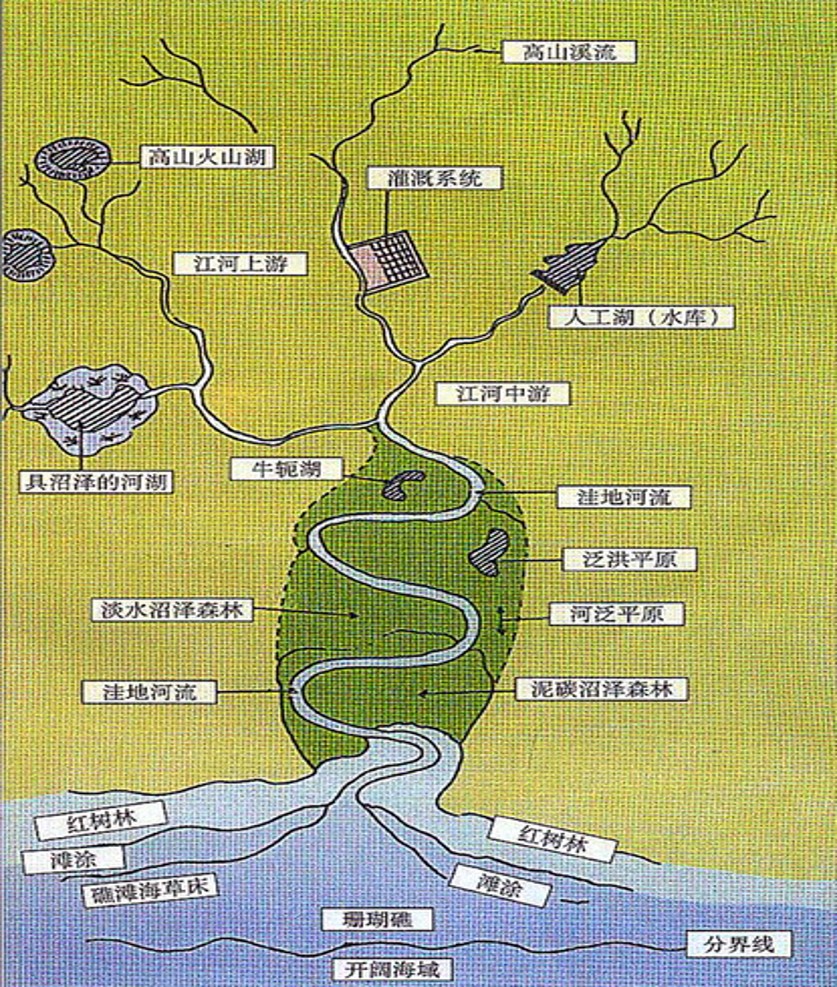

我为什么要讲湿地的概念呢?因为在深圳做人工非常多、非常有名,所以一提起湿地大家都认为好像是人工湿地。其实湿地的概念是非常明确的,就是RAMSAR公约的概念,我们现在所有使用的都是这个概念,包括滨海湿地、内容湿地、人工湿地,每一种就包括这些内容。它的概念就是指天然或人工、长久或暂时的沼泽地,泥滩地或水域地带,静止或流动的淡水、半咸水、咸水水体,包括低潮时水深不超过6米的水域。深圳的湿地面积是很大的,应该是400多平方公里,所以有一次规土委给我打电话说“你这个数字是不是错了?”我告诉他没有错,因为退潮的时候水深不超过6米的水域都在范围之内,其实深圳的湿地面积是很大的,只是滨海湿地大多数被大家忽略了,所以我们的水渠、河流、入海口全部是湿地的。

这一张图把整个湿地的概念全部都说清楚了,从高山溪流到江河湖泊,水库沼泽,泛河平原,洼地水泽,灌溉农田(水稻田),泥碳泽林,人工水塘,红树林海草床等等全部都在湿地的范围之内。国际有一个湿地组织,每一年会提出一个湿地的概念,下面这句话是大家认可的:湿地是生命的摇篮,没有湿地就没有人类,所以我们的生活跟湿地太密切了。

三大生态系统,湿地是排在前面,比较火的就是湿地的,因为它跟海洋、陆地也有关系。这是淡水类型湿地。

滨海湿地重点关注这几个,也是热点中的热点问题:红树林、沼泽、珊瑚礁。

红树林是滨海湿地其中的一种类型,因为它是生活在海水里面唯一的树,我们知道海水里面的植物都是草本的植物、都是藻类,但是木本的植物可能只有红树林,而且它必须要水淹它和不淹它两个交替,所以这是非常特殊的,光淹它也不行,因为它最多的时候只能待53天,也就是连续淹53天它就死了,所以它必须来要露出来。长期露出来也不行,它还要被再淹,所以它一定要交替,这是比较特殊的。

这是深圳湾涨潮时候的红树林的情况。

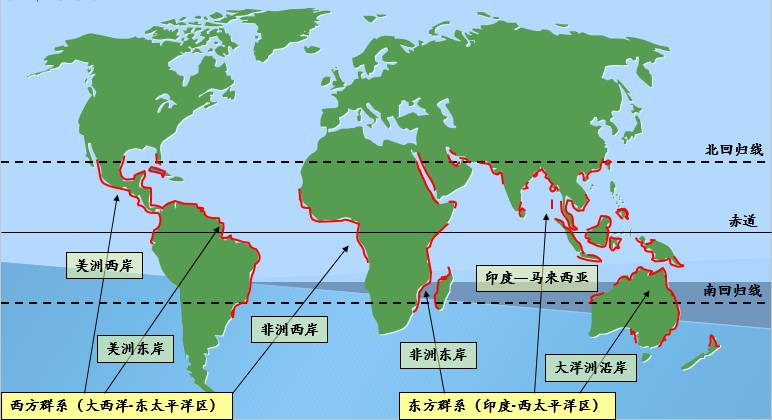

这是世界上的红树林,主要是按照赤道的南北回归线才有红树林的分布,所以也有将近100多个国家和地区有红树林的分布。现在全世界天然的红树林有1700万公顷,就是17万平方公里。中国的红树林是从浙江的南部一直到海南岛的海口都有分布,包括台湾、香港、广西。在浙江只有一个物种就是红花树,它的高度只能长到75公分就不能再长了,因为它的温度太冷。在海南岛有30多个种,全世界的红树植物分布是84个品种,中国的大概是有37到39个品种,所以数量还算是不错的,最多的还是海南岛,广东就没有那么多了,可能只有二十来个品种,深圳大概9到13个品种,因为不停在引种,数字也在变化。引种有的过两年又死了,所以我有时候都不知道到底有多少,有一点模糊。你们可能不知道我们深圳的红树林其实也是非常多的,除了深圳湾的福田红树林以外,比较多的是沙井的西海堤将近有500、600亩,坝光、东涌和侨城湿地、内伶仃岛和前海湾都陆陆续续在种和恢复,所以全市红树林面积不到200公顷,也就是现在不到3000亩,加上人工种的可能有2000多一点,这个数量是非常少的,大概是上个世纪50年代、60年代的70%左右,就是经过种植以后恢复到70%左右。

我们要说一下颜色的问题,凤凰红是非常壮观的,其实红树林并不是红色的,它只是一种生长在潮间带特有的场地的群落的概念,生活在这个环境中的有十几、二十个科,在全世界有八十多种,所以它不是某一个很专有的,它是不同的科组合在一起的类群。红树林主要的颜色跟单宁酸的含量有很大的关系,因为古代海边的人打鱼回来以后要把鱼煮熟,就是砍红树林来煮鱼,过去的刀都是铁匠铺里面打出来的刀都是铁,一砍红树植物以后,红树里面的单宁就会跟铁发生反应变成红色。另外,单宁酸本身遇到氧气也会发生化学反应,它就会变成红色的。所以你一砍红树林,它的伤口都是红色的,就是它引起了化学反应。另外,印第安人知道红树植物里面含有丰富的单宁酸,单宁酸可以作为红色的燃料,所以它的名字有这两个来历。这就是中文的红树林和英文的红树林名称的来历,并不是说红树林本身是红色的,而是它们有这样的原因在里面。

但是红树林里面有一个比较特殊的情况,可能在中国能够看到一大片红彤彤的红树林只有在深圳的东涌河,在每年五一前后,根据气温的不同,前后大概有半个月的时间整个河全是红色的,因为那条河全部长的是红树植物海漆,它在5月份半夜的时候整个河全部是红的,非常壮观。你们有机会明年在这个时候可以去看一看,很美。

第四个红树林的胎生现象,我们知道高等的哺乳动物是胎生的,包括人、羊、狗,所谓的胎生的意思是胎儿在母体里面发育完全成熟以后脱离母体。我们知道高等植物都是种子和果实,果实里面也是种子,它一成熟以后就脱落了,然后再土壤里面再萌芽。红树植物比较特殊,比如它的果,你看到这个时候它已经成熟了,它的果成熟以后并不脱落母体,它开始萌芽出一个完整的个体,这就是我们讲的胎苗。这个胎苗上面是芽,下面是根,中间是茎,它已经长好了。长好了以后,它自然脱落下来,如果不是退潮,像这种胎苗可能就完蛋了,随着海水漂走了;如果刚好脱落的时候下面是退潮,泥滩露出来,它砸下去,因为它的根已经长好了,大概两三个小时生出来就可以固定,海水再来就可以不被漂走,就可以定居下来了。这是适应特殊环境的生态特性,你看砸下来、掉下来就形成这样了。 这是植物里面唯一的胎生现象。胎生现象的代表是深圳湾比较常见的秋茄,这个量很大,它掉下来的时候不知道是退潮还是涨潮,所以它要靠运气,如果是涨潮就飘走了,退潮就刚好能够生存下来。在台湾和港澳、福建、潮汕一带把胎苗叫“水笔仔”,像钢笔一样。

第五个方面特殊的地方是它会出汗,就是泌盐的现象。因为红树植物生在海水里面,它必须吸收大量的盐分。吸收了盐以后,它的体内也不可能有过量的盐分,它就必须要排出来,所以红树植物的叶片和茎里面有大量的盐腺,夏天温度高的时候,你们到红树林去看,叶片上全部是白点,就是分泌出来的盐。你可以用手指去一摸,到嘴里面去尝一尝一定是很咸的。红树植物的泌盐或者老的叶片里面含有很多盐的叶子脱落掉也是它的排盐的方式。

第六个方面是红树植物强大的根系,主要是两个作用,第一,因为海边风浪很大,它要固定,这对它很重要;第二,呼吸,要增加呼吸的面积,所以别看红树植物的根这么厉害,它的里面都是空的。你打开以后,它是空的,为什么?它有出气、排气的功能,所以红树植物的根系非常发达,特别重要。而且每一种红树植物的根都不一样,我们叫支柱根、板根、膝状根、呼吸根、笋状根、指状根。形状不同,名字不同,但是功能大概都是相同的,像红海榄的支柱根就像一个笼子一样。

第七个方面是讲它的造陆的功能。所谓的造陆功能是红树植物长在海里面,从海到岸是排队的现象。不是说红树植物在每一个地方都是长相同的种,比如最前面的叫“先锋种”,中间的是另外的一种,靠近岸边的又是另外的一种,它是岸边到海里面是成队排列的,不同的品种按照高矮顺序一样可能最矮的在前面,后面的陆地上就长得比较高,它的品种也是这样品列的,是不一样的。这个不一样是一个什么作用呢?就像我们打仗一样,排在最前面的叫“先锋种”。“先锋种”长了以后,我们刚才看到那么多呼吸根,海水里面一些浮游的东西,包括垃圾、泥,退潮以后被沉积起来,时间长了以后滩涂就升高了,升高了以后后面的植物就要替代前面的植物,所以前面的植物向前进,后面的植物也向前进,所以我们说红树植物能制造陆地,它是不停的向前推进,这样一来后面的种就不停的往前走,陆地是越来越高。

这样一来,我们讲一个故事,目前在国家海洋局或者国土资源部现在管的一个国家级红树林自然保护区,这个成立得比晚,好像是80年代末才成立的。为什么要讲这个保护区呢?因为我们在80年代搞国土普查的时候发现我们跟越南交界有一条河叫北仑河,全长交界是109公里,其中有60公里两国约定是以河的中心为界。我们在60、70年代的时候把红树林砍掉了,越南那边没有砍,发现我们的土地大概少了30多平方公里,因为他的红树林向我们这边长了,核心在向我们这边推进了30平方公里。当时引起了国土资源部很大的震惊,发现这个不得了,赶紧要建红树林保护区,我们这边大量的种红树林。现在这边建了保护区,红树林很漂亮,抵抗这个河往我们这边移动,所以我们说红树林有保家卫国的民族功能,这是非常经典的一个例子。我们过去红树林认识不多,确实不足,就出现了这样的事情。

2004年东南亚海啸以后,应该说全世界对红树林的认识有一个非常高的认识,去调查了以后发现凡是红树林被砍了以后搞别墅、搞开发旅游的地方死的人都很多,都是十万、八万以上的死;凡是红树林没有砍的、在红树林背后搞旅游开发的地方死的人很少,所以全世界对红树林有非常高的评价。东南亚很多国家也开始红树林的保护,他们原来没有太在意红树林有这么大的作用。

这是我们深圳湾的红树林,这是在沙井机场那边的西海堤。其实我在这里要多说一句,我们从这个图可以看出红树林的作用非常强大,我们上游所有的污染进入河流排海如果能够经过红树林生态系统,那它的作用是非常大的。这也就是为什么我对红树林有这个情结,其实调离了红树林这个岗位,我仍然在做污染方面的工作就是发现红树林太神奇了,它的作用太强大了。

这是我们红树林三宝:水笔仔、弹涂鱼和招潮蟹。

红树林是作为候鸟迁徙的中转站,意义非常重大,深圳湾为200多种候鸟提供夏候鸟、冬候鸟迁移时候的中转站和栖息地。1只470克的鷸从澳大利亚飞17天以后,到深圳湾的体重减少到170克,它必须在这儿待上20天左右才会再向北飞,它在这儿补充能量。假如这个栖息地去掉,很可能迁徙就没办法了。

这是深圳湾的明星鸟黑脸琵鹭。这也是深圳湾的明星鸟长脚鷸,非常漂亮,我们说的“鹬蚌相争”就是说长脚鷸。

威胁的部分主要是这几个方面,对于深圳湾来说,我们要知道红树林保护不只是这个地方,其实全世界对红树林都非常非常的重视,国际很多组织在呼吁对红树林的保护。这两个数字可以看到生境消失的百分比和受威胁物种的百分比,可以看的出来红树林都是非常高的,因为红树林可以养鱼,你可以开发,这就是人和生物之间争夺生境的问题。全球气候变化的影响。这就是大家很熟悉的深圳常见的污染的威胁,主要是富营养化非常厉害,还有石油的污染也很厉害。

我要讲的这个可能好多人不知道,我们在2009年和2010年的时候跟北京大学合作做了一件好事,通过环评把现在的欢乐海岸的一个大概是120米高、直径是80米的摩天轮的项目否定掉了。但是现在这个地方正在做一个总部基地,仍然在建高楼。我们当年费了很大的劲把个摩天轮否定了,现在有N个摩天轮要出来,而且可能比这个更厉害。我为什么要讲这个东西?可能你们都不一定知道这个资料,但是我手上一直保留着这个资料,我知道因为很多人是不甘心这块地的,还要用这块地来产生效益,当时是因为我们袁小田副市长和卓钦锐副市长一直把这块地压住就是希望不要对深圳湾产生影响,但是现在来看形势仍然非常严峻。

这是深圳湾鸟迁徙的一个调查,我们每年调查深圳湾鸟类的时候,我们发现哪个地方有鸟的,鸟是什么飞的,我们是搞得非常清楚的。这就是深圳湾退潮的时候鸟是怎么走的,这是高潮的时候深圳湾的鸟是怎么觅食,在哪些地方集群分布的。

摩天轮对鸟类飞行的高度的影响。我们当时花了很大的代价来做这个模型,调查鸟类飞行的高度来做摩天轮对深圳湾鸟类飞行的影响。可以这么说,全世界有很多地方有红树林,但是有这么多鸟的红树林、离城市腹地这么近的红树林只有深圳,这是独一无二。我们看到鸟在飞行的时候一般的正常飞行高度是20到50米左右,这样的飞行随时可以停留下来减少飞行过程中的能量消耗。在鸟类飞行不同高度的时候,摩天轮对鸟类的影响会产生巨大的障碍,会让它躲避这个环境。还有摩天轮对鸟类长距离觅食的影响,我们发现摩天轮对鸟类的冲击和影响是非常大的,它为了摩天轮的影响,这些觅食的鸟类甚至要爬到一两百米才能避开这个空间,所以这个影响也是非常大的。最后,鸟类在空中飞来飞去的影响,因为鸟类盘旋的时候主要有觅食盘旋和迁徙盘旋。觅食的盘旋是在寻找食物或者寻找食物地点的时候;迁徙的盘旋是从一个地方到另外一个地方去的时候。我们深圳湾的鸟除了在深圳湾以外,它还要到铁港和实验水库迁徙。在冬天的时候,一个是2月份或者4月份、5月份,你在深圳湾经常可以看到3000只、4000只、5000只的鸟在空中飞,那就是从铁港回来或者是去铁港寻食的,它就在两边迁徙。还有沙井的鸟迁徙都会遇到这个问题。不同的高度,比如在100米的高度、150米的高度、200米的高度的时候对鸟类的影响。另外一个,摩天轮对觅食的鸟沿东西方向的影响和在深圳湾的鸟在深圳湾飞的时候的影响也是非常大的。

最后是环评的结论。当时是瑞风(音)最后拍板的,因为这么大的影响,我们就不搞了。当时是市长定的,华侨城集团都已经通过了,最后通过环评否定了这个项目。最后的结论是摩天轮的建设将割裂侨城湿地与滨海滩涂带和红树林保护区的联系,影响鸟类在侨城湿地栖息、觅食和繁殖行为,最终导致湿地生态的退化。该项目建将严重损害自然保护区的环境质量,缩小了深圳湾内鸟类的活动空间,降低了深圳湾湿地对国际候鸟的生态容纳量,给环境造成不可逆转的破坏性影响。这是我们当时用事实、用数据来说话得出的结论,但是现在很多人还在干这个事情。

关于展望有几条: 第一,深圳在创建国家低碳城市,关于碳交易有一个数据,这是清华大学和美国的一个大学合作的,红树林每年能抵销多少碳的排放量,大概是将可以吸收掉汽车33%的碳排放量,所以国际重要的机构都呼吁保护和恢复红树林来抵抗碳的排放。第二,造林。最近十年全国造林在一万公顷以上,这还是比较大的,包括厦门、福建、广东、广西的造林都非常大。下图是海南的造林以后形成的红树林。第三,滨海的修复,也就是红树林的修复。我们做了一些工作,主要是对污水的净化、土壤的净化非常大。

这是解读一下我们做的一个研究,红树植物根系如何能够将有毒、有害的物质分解或者沉积下来不让它散发出去造成危害。这是根系的渗氧量和屏障来抵抗重金属的污染,能起到净污的我作用。

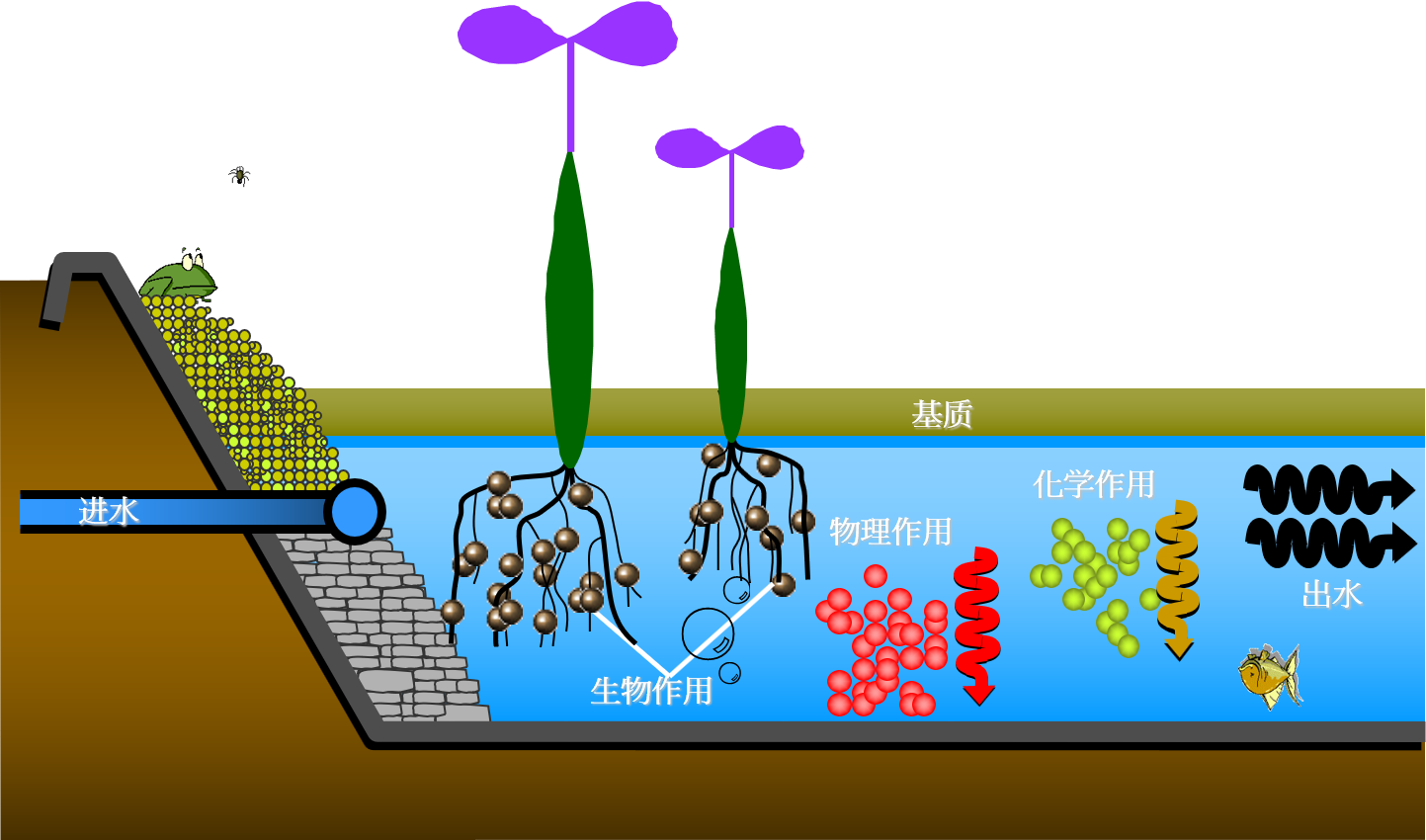

我申请了一个专利就是红树林人工湿地,现在已经做了八年,效果非常好。把污水进入红树林再排放出来,这个效果是非常好的。如果在深圳沿海岸所有的污水排放口能够建成这样,那这个效果是非常好的,它就像一个大的污水处理厂。

这是我们从2005年到现在8、9年的时间仍然在运行的人工湿地,把现在竹子林直接排到深圳湾的污水,每天用泵打到红树林里面,再从红树林里面排出来,这个结果做了9年,效果还是很好的。这就是去年测量的一个数据,两次在高交会作为一个优秀产品来展示的。

谢谢大家!

宋星宇:人类活动对大亚湾生态的影响

各位关注海洋、关注生态保护的同事、朋友们,大家下午好。我是宋星宇,来自中科院南海海洋研究所、大亚湾国家野外关注的研究站。我汇报的题目是人类活动对大亚湾生态环境的影响。

前面张博士也提到了一些在大亚湾做的工作,我换一个角度从不同的人类活动对大亚湾生态环境产生的影响。首先简要介绍一下在大亚湾的人类活动主要包括哪些。这些人类活动近二十年来的演变趋势是怎样的,明显的生态效应有哪些负面效应,最后再跟大家探讨一下怎么样进行比较一个有效或者可行的生态环境的保护策略。

大亚湾的基本情况,这里就不再详细介绍了。基本的特点主要是一个比较多样化的生态环境,也是刚才说的资源保护区,也是一些特殊的、比较特色的海洋生态系统保护的基地,但是近年来特别是近十多年来它周边的水产养殖、石化和核电能的工业发展是非常迅猛的。在这种前提下,沿海区域经济发展当中生态环境的退化和生态系统可持续发展一直是我们关注的焦点。这是结合我们实验站的长期观测资料和一些同事、同行的研究结果来进行一个相对的归纳和整体分析。

主要的人类活动包括这三个方面:首先,营养物输入以及它带来的营养化,包括径流的排放和通过水产养殖活动带来营业物质的输入。另外一个比较大的污染源是来自石化工程以及相关的一些工业上的污染,他们主要做的是有机化学污染。还有一个比较关注的是核电站的温排水,我们把它叫热污染。也许大家一提到核电站首先想到的是放射性,都觉得这个放射性影响是不是非常厉害。实际上,如果核电站没有发生严重的泄露事故,它对放射性的影响是微乎其微的,至少从统计学上我们没有找到这种明显的迹象,但是它的热污染反而是非常明显的影响效应。

从我们调查的大亚湾的环境资料来看,简单来说,首先它是亚热带的海湾特色,也就是它相比北方的水域季节温差是比较小的,即使在冬季它也会有相对比较活跃的生物过程。另外一个特色,它是一个半封闭的水体,它的水体平均更新时间大概在90天左右,而在内湾水体的封闭程度会更高,也就是水体的更新会更慢,这就意味着如果水体造成了污染很难把这些污染物排放出去,它造成的生态环境问题可能会更加突出。另外一点,从整体来说大亚湾的营养物水平是中等营养水平,我们不能说它是属于富营养化的水平,但是个别的区域营养盐含量是比较高的,比如像水产养殖区,我们调查到的营养物质的含量是比较高的。

具体上怎么判断水体的营养物质富营养化生物是中等还是比较高的?我们可以做一个简单的营养盐加富实验,这是在养殖水体做的简单实验。简单来说,这个实验结果说明了什么问题呢?首先,如果水体什么营养物质都不用再加的话,我们观察水体里面的浮游植物,也就是我们的最基本营养成了这么一种生物,它已经有足够的养分能够维持生长,并且能够使它的生物量在三天之内达到5倍左右的水平,我们不用再给它喂任何的营养物质,也就是说明水体本身的营养含量已经相当高了。但是另一方面,如果再添加更多的,它还是挺贪心的吃,如果是我们再给它加足够量的营养物质,它可能在短期内达到10倍以上的增殖,也就说明如果这个水体有进一步的适合它生长的条件,可能会进一步促进它产生爆发性的增殖,像赤潮的爆发实际上就是跟它有非常密切的关系。

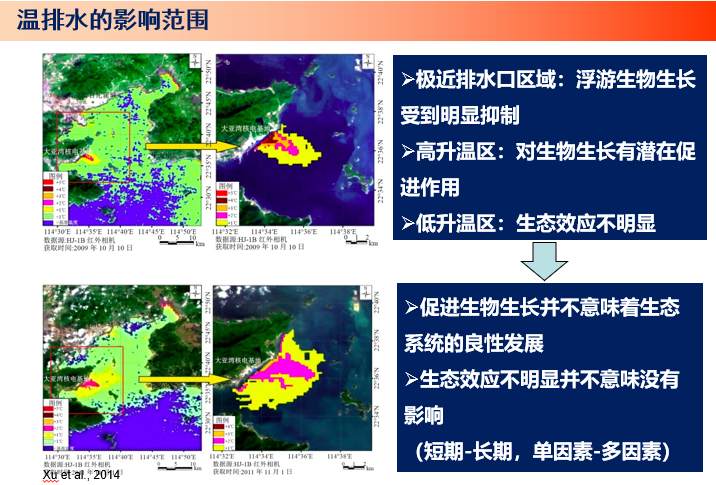

另外一个是核电站的热污染。核电站最早的时候从1993年就已经开始发电了,到现在已经发展到有6台发电机,总装机容量达到600万千瓦以上。

温排水对海洋生物有哪些影响呢?首先,对不同的生物耐热能力会产生一个非常复杂的影响机制,特别是对于水体交换较好的水域,它的影响效应可能更加明显一些。另外一方面,因为海洋生物本身在水体条件下自然的温差是很小的,它不像淡水或者陆地上的气温温差比较大,所以它的忍耐程度实际上比较差的,而这种温排水可能对海洋生物影响更加敏感和直接一些。

这是卫星遥感监测的核电站温排水的影响区域。我们看到黄色,包括里面各种颜色,温度升高可以达到1摄氏度以上的区域,这个区域看上去似乎并不是很大,但是一个影响效应比较明显的区域。另外,图上绿色区域已经覆盖整个大亚湾的水,升温效应大概是0到1摄氏度。也不要小看这个升温效应似乎不是很明显,但实际上总体来说,一方面在进排水口区的地方可以发现比较明显的生物抑制作用,在中等的可能有潜在的促进作用,靠近大亚湾区域的生态效应似乎更明显。这是我们短期的调查,跟长期的生态效应是不能混为一谈的,在更长时间的调查也许可以发现是存在一定的影响。另外一方面,大亚湾不是受一种因素影响,它是有很多种因素影响的。综合的生态效应很难分辨出来是不是跟热排放水有关系,这也是需要分析的,但是我们不能排除它对它是有影响的。

这是刚才我提到的例证,在核电站热排水口的区域生产力是受到很明显的抑制作用。在核电站运转以后,大鹏澳海域藻类的生物量和生物生产力呈现了一个非常明显的增加。

另外一个是石化工程对大亚湾水的影响,石化工程主要位于惠州的大亚湾区,建成的项目已经有75宗。根据他们比较宏伟的计划,到2020年还会陆续扩容建造更多的石化工程在上面。石化对大亚湾水体的生物到底有什么影响?简单可以归纳为两个方面,一个是包含很多有机污染物,特别是一些有害的物质。另外一个方面,它可以在水体扩散形成油膜或者是有其它的粘附作用,对于生物的呼吸,包括行动和栖息造成非常负面的影响。通过同行的一些调查可以发现它的这是通过同行的一些调查发现水体的石油烃含量已经达到明显分布的水平,主要分布在惠州一带的海域。

综合看这些不同类型的人类活动对大亚湾的综合性的生态环境的影响到底是产生了什么样的效应呢?简单介绍一下,通过这个图来判断,刚才张博士也简单介绍过,我们可以把生态系统分成不同阶层,包括初级生产力、次级生产力构成的基础生物生产力。它是依次向上,包括以浮游动物为主的次级生产力,然后继续把这种营养向高阶层的生物群落传递。高阶营养阶层生其中对人类比较有用的部分,我们可以把它分到渔业。

经过20多年的调查,我们可以发现首先在环境方面,它的水温确实是呈明显上升的趋势,包括我们鉴定的结果都证实了这么一个现象。营养盐的含量,首先是氮含量是呈现明显增加的趋势,但是水体的磷的含量相对来说变化更明显,这就造成了整个水体的营养磷的比例结构发生了改变,也就是它的氮磷比是呈一个明显上升的趋势。我们知道浮游植物在水体最基本的营养盐主要是利用水体的氮磷中的营养盐。在早期,浮游植物在大亚湾的生长是受到氮营养限制的,但是到了近期已经转变成了受到磷营养的限制,也就是说它的生长策略可能都会发生改变,对生物结构也会造成影响。

这是已经调查出来的浮游植物,包括种类数和种群结构,在近些年来特别是在核电站运转以后发生了比较明显的改变,种类数也明显下降,浮游动物也有类似的变化情况。底栖生物在大亚湾的西部更加明显,核电站运转以后,底栖生物量发生了非常大的衰退,但是从整个大亚湾的整体上来讲变化倒不是很明显。另外,我们看造礁珊瑚,早期在大亚湾是有比较丰富的造礁珊瑚分布,但是到了21世纪以后,包括90年代以后,它实际上也发生了比较明显的衰退,现在调查的珊瑚种类数量大概只有最早期调查结果的一半。而生物体的石油烃的含量确实非常显著的提高,当然根据目前的调查结果还没有达到超标的标准,也就是说大家去大亚湾吃这些海鲜暂时应该没什么问题。

鱼类的数量包括优势度是逐年下降的,跟刚才张博士给的结果是一致的。从2004年到2007年有一个比较上升的趋势,这可能是跟近年来的捕捞管理和生态保护措施加强有关。从另外一方面来说,大亚湾经济鱼类还是衰退得比较明显的。

总体可以看出最近20多年来,大亚湾整个水体的水温是呈上升趋势,营养盐呈上升趋势,而且它的结构发生了改变,而有机污染物也是明显增加。它造成的生态系统的效应主要是物种数明显减少,生物多样性降低,在不同的营养阶层的种群结构发生了改变,特别是像浮游生物群体呈小型化趋势,经济生物资源量呈现减少的趋势。

另外再看看几个比较有趣的生态效应。首先是赤潮,大亚湾几乎每年会有相关的赤潮报道,特别是在深圳周边的海域。我们关注大亚湾区域赤潮的发生,比较有趣的是像大亚湾的赤潮可以分为两种,一种比较典型的赤潮主要发生在内湾区域,主要是跟水体富营养化的程度比较高,另外是它的水体比较封闭,可能造成藻类的爆发性的增殖产生的。另外,我们发现湾口可能也会有赤潮现象的发生,我们调查发现这个赤潮的细胞非常小,它是属于蓝藻类的赤潮,颜色都不大一样,它呈现这种绿色,而且会放出一种非常腥臭的气味,它跟不同藻类的爆发的区别主要在于栖息地和整个生态环境的影响是有关系的。总体来说,在大亚湾水域赤潮爆发的频率的增加还是跟水体、水温上升都有密切的关系。

另外,即使在没有爆发赤潮的时候,水产养殖的浮游植物多样性指数都是非常低。另外,植物的密集结构也表现出来,经常是比较大型的密集的浮游植物占主导地位,在条件合适的时候就容易造成爆发性的增殖。当然另一方面,这种生物量的增高,也就是这种底层的生物增高并不意味着可以把高的生物传递到别的高营养阶层造成高的生物资源输出。后面我会再详细的解释一下。

还有一个现象是贫氧现象,其实贫氧现象以前在大亚湾基本上是很少有人关注的,也没有报道。但是在去年夏天的时候有这么一则报道,在大亚湾发现了有大量的海鳗死亡的现象,当时相关部门认为主要是外海的低氧水质入侵造成的。我个人的观点认为跟低氧应该是有密切的关系,但是究竟是内源性的低氧,还是跟外海入侵,可能还需要进一步分析。因为我刚才说过大亚湾本身水体的封闭程度比较高,特别是在内湾的水域,水体本身的交换就很少,水体生物的活动比较频繁,它本身的代谢包括水体底层的分解可能造成溶解氧的消耗又高,本身就容易造成低氧现象。我们看一下调查的结果,特别是在夏季发现溶解氧在一些近岸的水域的分布可能会只有三点几,而在而在底层的水体可能有低于三的溶解氧的分布,对应的是比较高的浮游植物生物量的值。

我们综合看富营养化、热污染的影响,一方面可能会促进藻类的代谢,但是这种代谢一方面可能会造成赤潮的爆发,并且诱发相关的产出的效应。另外一方面,这种代谢可能结合细菌分解二次生产造成一种生物代谢的旺盛,最后反而会造成贫氧效应。这是比较一个综合的生态效应,整体上它会对生态系统的健康和人类的生活产生一种负面的反馈。

还有一方面,我们关注刚才提到的物体,就是为什么底层的生物量增加,为什么生态环境退化会影响渔业资源?我们看一些比较经典的算法,他们都是用初级生产力和次级生产力来估算渔业之间的产出的。我们发现如果它当成一个比较健康的生态系统,我们估算出来大亚湾的最大产出可以达到两万吨左右,但实际上它是远远达到不到这个水平的。那么究竟是怎么回事呢?首先,营养物质增加虽然会提到初级生产力,但实际上它带来的效应只会增加像赤潮这种优势种的集中性爆发,并不是浮游植物群或者和谐的发展,它最后造成的效应是赤潮爆发,然后产生毒素或者产生缺氧的效应。这个时候,它并不能够把这些大量的藻爆发的大量的碳源向上层营养层传递到浮游动物这一层,而是通过死亡消解,最后浪费掉了或者变成一种负面的生态效应。到了浮游动物这层也会发生这种结构上的退化,我们通过调查发现在大亚湾浮游动物中水母类的比例占有相当高的成分,大家都知道鱼类是不吃水母的,如果这些比例提高,它不能有效的传递到高营养阶层,不能被鱼类所利用,它就不能形成比较高的鱼类资源的产出。也就是说,在浮游动物这一层如果发生了结构退化,它也会对渔业造成负面的影响。另外一方面,到了比较高级的生产力的时候,鱼类的种群可能也会发生退化,也就是刚才调查结果中发现的经济价值的鱼类的比例会减少,而可能都是一些杂鱼或者经济价值不高的鱼类比较多。这就是从环境到低营养层,一直到高营养层,可能会产生的整体负面效应的综合影响机制。

针对整个人类活动已经对大亚湾环境生态产生的影响,我们怎么去保护它、怎么样做到和谐的发展?我们知道在我们国家经济发展和生态平衡向来是一个比较难以解决的问题,怎么样把他们平衡起来做到双赢?我想对于一个生态系统来说,我们既要考虑它的下行控制,也要考虑上行控制。上行控制是指过度捕捞或者围填海等活动,这些影响的突出特征是对上层的生物造成直接的影响,同时也可能会对整个生态系统造成毁灭性的影响。而下行控制以前可能一直被大家所忽略,但是在这个生态保护中也是不可忽视的环节。通过营养物或者污染物、温排水的效应,虽然一开始不会对高营养产生非常明显的影响,它是通过对于底层的生物群产生影响,它会逐级的推进,最后对整个生态系统产生一个退化现象。

大亚湾现在已经开始采取措施或者相关的部门开始重视这方面的生态保护,上行控制方面严格控制环境排污,包括石化工程现在已经规划在建排污管道,实际上是从大亚湾的工业区大概延伸到这个位置,其实还是处在关口里面,没有跑到大亚湾的外面,也就是它的排放还是会对大亚湾对人类活动密集区产生影响,特别是在附近其存在自然保护区,它排到这里实际上是不科学的。现在它已经在建一条可以直接向外延伸的管道。当然,现在根据最新的消息,它的管道现在进展似乎不是很顺利,我仍然希望他能够尽快把这个管道建成,并且投入使用,尽快把污染向外海转移。另外,发展深海网箱养殖方面,把内部的营养物质排放,能够把人类的活动尽量往外海方向转移,降低在关内比较封闭的区域富氧化的影响。当然这也存在一些问题,比较突出的问题是深海网箱的成本太高了,一个网箱成本可能都要几十万。这样的情况下,如果要普及还要有一段时间的观察。

在下行的控制方面是尽量减少捕捞,保护特色的生物栖息地。上个月有一条新闻说在大亚湾发现有惠州的渔民采用炸鱼的方式进行捕捞,这是一种非常恶劣的现象。因为炸鱼不仅是把大鱼给炸死了,相当于把所有的生物都造成了毁灭性的打击,这对整个生态系统的破坏是致命的。上行控制和下行控制都要非常严格把关,减少对大亚湾特别是对内湾的破坏。

结合咱们的主题生态红线,可以把海域分成三类,一类是黑名单区,肯定是要把它划入到生态红线管押范围内的,这些区域主要是针对我们认知上划定或者需要确定的一些特色生态系统、比较好的生物资源和旅游区,我们肯定要优先对它实施保护措施,把它优先放到生态红线的管控范围内。另外是动态管控区,可能在整体的政府规划上并不是把它作为一个战略性经济发展的区域,但同时从人类活动的角度上可能它不存在旅游价值、没有什么生物资源,但是从整个生态系统和谐发展的角度可能有一些地方已经是属于生态很脆弱的区域,很可能发生生态退化或者已经发生生态退化,这部分要纳入到红线的范围能。而对于其它现状相对比较好或者弹性机制波动比较好的生态系统海域,我们也要采用动态管控的方法。还有一种是严密监控区,当出现一些已经被政府部门特别是已经被当地划为战略性的经济发展区,这种人类活动的扰动是难以避免的。在这种情况下,我们只能把它做一个密切的监控区域,类似像大亚湾石化区或者是核电站的温水排放区。对它们来说,我们主要是关注生态的容纳量是多少,如果人们一旦超过了标准,我们要马上控制发展规模。虽然经济发展很重要,咱们经济发展最终是要为人类的生活谋福利的,而不是造成非常负面的效应。

赵振业:深圳湾生态基线及污染特征分析

大家好!这个工作,我是在香港大学做的世界自然基金会的项目,我从2002年一直做到2008年连续做了八年。这是深圳湾湿地,我们香港那个题目是刚才昝博士讲的拉姆萨尔湿地,但是深圳湾湿地没有划分到拉姆萨尔湿地的范围。我们可以借鉴一下香港拉姆萨尔湿地的一些管理,看把深圳湾湿地划到拉姆萨尔湿地范围是不是对湿地保护会更好一些。

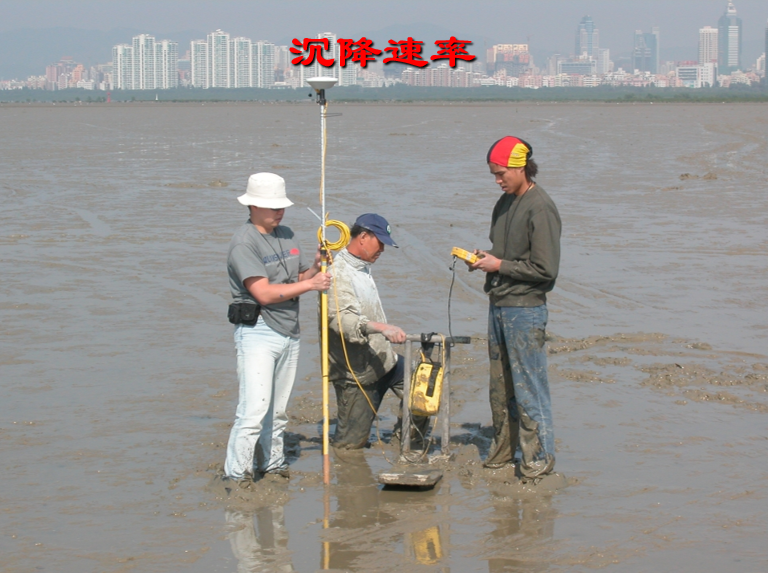

我这块主要有五个部分:红树林延伸;沉积速率;底栖生物,主要是表内生物;沉积物质量;水环境里面的质量。

看一下红树林的变化,这个图是深圳河口红树林的变化,红色的部分是2000年的遥感影像,每年都是不同的颜色的延伸。我们从这个图里面可以看出2000年到2007年深圳河口的红树林增加到50公顷,有一个趋势是越到2007年、2006年后面,红树林延伸的幅度是逐渐降低的。

这个是米埔的基围塘,全是红树,这个红树就是刚才昝博士讲的。整个泥滩上面的红树延伸的速度是非常小的,最近几年只有十几公顷的变化。

还有一个河口是香港的山贝河的红树变化,原来这块地方是有红树的,它会影响水的交换,就把这一片给砍掉了,这是降低水分的红树都是逐渐往外延伸的趋势。刚才昝博士说红树林是不是我们一个边界线,现在深圳河口这边长得很快,深圳是不是也在逐渐像越南的那样往外靠。

这是红树林的延伸,深圳河口发育速度是最快的,山贝河是比较慢的,这可能跟我们的营养物质有一定的关系。再一个是它的延伸速度是逐年在降低,降低可能跟落地生根的生态环境有很大的关系,再往外延伸就到侵蚀规划区,潮间带,就是退潮时间相对短一些,它落地生根的概率就降低了。再一个是要更多关注红树林的面积变化趋势与泥滩的侵蚀关系。香港那边也是做得比较多一些,下一个是泥滩的变化,就是红树林的陆地化,香港那边有一个调查局在专门负责做这一块。

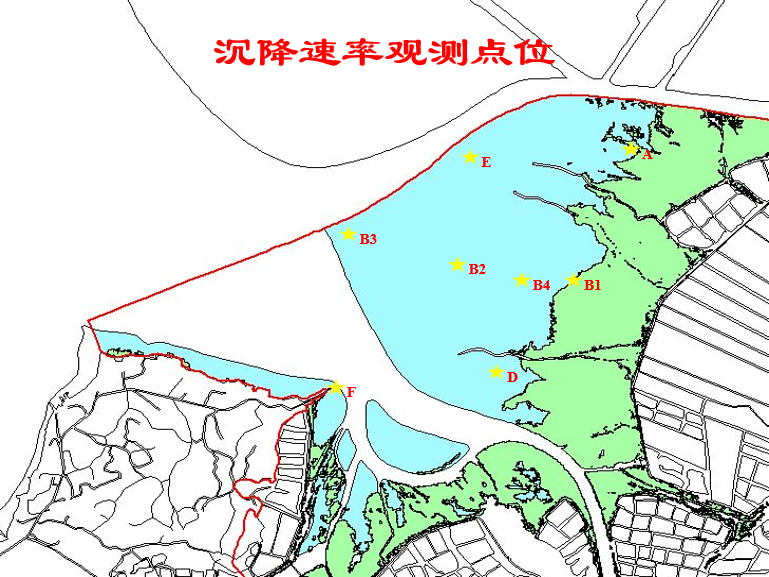

观测点位是这个点,这个点既作为底栖生物,和环境质量、高层变化,A、F、D、E点等变化。A点的变化是靠近红树林深圳河口,它既有升高也有降低。总体来说,它的高层变化还不是非常明显,基本上比较平稳。红树林变化的时候泥滩中心的地方还是有侵蚀,这几年是逐渐在降低,红树林基本上是没有多大的变化。第二点是在泥碳中间也是在降低。第三点变化是泥滩的尖端地方也是受到侵蚀。D点是在山贝河口,也是受到侵蚀。F点在正好是在对岸的落脚点,它的变化是逐渐抬高的变化趋势。

泥沙沉降是一个动态的过程,不会在一个区域内长期的升高或者降低。这几个检测点都是既有沉积也有侵蚀,大多数的点呈现侵蚀趋势。

底栖生物。我们是每个季度都去做,也就是2月份、5月份、8、月份、11月份都做,有表内生物,就是在泥里面的无脊椎生物,还有种类辨识和生物丰度和生物量。底表生物丰度,我们划定一个区域,每个季度会去数弹涂鱼、招潮蟹的数量,再一个是看底表生物洞穴数量。表内生物是观测洞穴点位,深圳河口基本是一条线的观测点。底表生物是数螃蟹和弹涂鱼,我们选的几个点的都是在这个地方和这个地方(见图)。还有观鸟屋,人在房子里面通过观测窗口去数。这是我们到深圳河口取样,开始是坐气垫船开进去,后来这里全长满了,只能进行人工采样把泥样取回来。这是在基金会门口的地方。

这是我们分出来的主要有腹足类、多毛类、寡毛类、甲壳类、蟎类、鱼。生物组成,我们在米埔的拉姆萨尔鉴定出有65个物种,分属8个门,就是大家看到的这些。优势种群是腹足类,甲壳类和多毛类。多毛类的生物量都占有大多数,以后在拉姆萨尔湿地观测的时候观测多毛类这个种群就可以看到整个生态环境的变化。

这是我们每年采样以后做的生物和生物量的变化,从这个图可以看到每年的8月份生物量和生物丰度都是比较低的,这个点是在沙滩地带,可能是有一点不同,夏季的生物量和生物丰度都比较低,跟刚才前面昝博士讲的有一致性。

这是二维空间分布,可以看到两个红树林区都属于一个族群。这是采样点的分类,A红树林区是属于泥滩的图示。

季节变化。刚才看的多毛类是优势种群,它的种群到冬季的时候都是很高的,跟前面昝博士讲的也是一致。

污染指数物种。污染物主要是用重金属跟种群做一个相关性,有6个方面,像小头虫等都有正向相关,这些地方污染严重的话,这几个种群量高。还有两个负相关的。

生态环境。主要做了两个,一个是粒径分布,这个是它的物理特性,稚齿虫毕竟是呈现正向,沙质多的话,可能它的生物量就比较高一些,有些是跟粘土负相关。

无论是生物丰度,还是生物多样性,深圳湾、拉姆萨尔湿地都是比较低的;环境的粒径分布、总有机碳和重金属影响表内生物的分布;多毛类可以用做环境健康的指示生物。

沉积物就有几个点,这个点是观测深圳河口的变化,同样的这也是一个基围塘,每天涨潮的时候进水,进满以后闸口都会关掉,到退潮的时候再放水,每天都会有交换两次,根据潮率交换一到两次的频率。

控制指标。这里有几个背景值,上面的有两个背景值一个在这个点,一个在这个点,还有关注值和可接受值。

我们国家在2002连沉积物的标准,关注值还是有差别,硫化物是比较高,其实铅的毒性是比较高的,它的标准比铜还要高,这两个值是有差异的,铅跟铜是不一样的、出发点是不同的,我们在拉姆萨尔湿地主要是生态环境的考虑。总的污染物的变化,可接受值还是比较多的,主要是营养物质,像总氮、总磷、硫化物就比较多一些。砷的国家标准是65,有毒物质一个是砷和汞,沉积物的标准都是很高的。拉姆萨尔湿地要求的都是比我们的低,汞是0.13,砷是21,我们的比它高3倍,就是说砷和汞对它的影响比较大一些。

这是硫化物的变化趋势(见图),在2003年的时候呈逐渐上升的趋势,磷酸盐也是呈上升。砷是经常是可接受的,但是根据拉姆萨尔湿地保护来看,它还是对生态环境有一定的威胁。还有汞是在0.5,这是0.3,这已经开始超过,后面逐渐降低,污染物的来源应该是减少了。从2003年6月开始无机氮、磷酸盐和硫化物三个指标在所有监测点均呈现上升趋势,砷污染是比较重的。

水环境质量。这是环保署每个月都有测的,我们都是作为一个对照点,也有径流的几个点。

看看质量标准对比,我们做的时候是总凯氏氮,我们国家的标准是最无机氮,差异也是比较大。我们按照三类的质量标准只是0.4,在拉姆萨尔湿地可接受范围只要不超过8.5都可以;磷酸盐是0.03,不超过1.7都没问题。因为这些东西是红树林生长所需要的营养元素,你不能说“一刀切”的都给它或者我必须要复制到这个。我们后面可以看到海水经过红树林以后营养物质浓度的变化,这可能跟环境有关系。

溶解氧一般是大于4的,这里是W3点,靠近山贝河那块,红色的定都是比较低。蓝色的是基围塘养鱼,作为候鸟食物的地方,它的溶解氧是很高的,我们经常去测的时候都是过饱和,超过200%以后就测不到了。

W1点就是深圳湾河口,氨氮是非常高的,最高可以到15。蓝色的G13点是在基围塘,它通过红树林再进到基围塘,它的氨氮降低是比较明显的。还有一个磷酸盐,磷酸盐都是同样,刚才昝博士说他对这个也申请了专利,其实我们常年观测的结果也验证了昝博士的专利真的是非常有效的,围绕河口地带的红树林对我们的深圳湾的污染还是有很大的帮助的,不是说红树林占了城市发展空间。

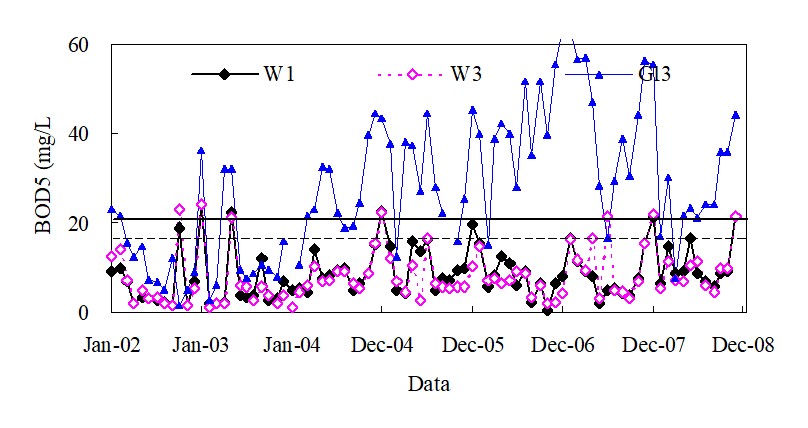

这是BOD的变化,这是基围塘点,下面都是外滩的变化,但是BOD这块还是呈现上升的趋势。W1和W3两个监测点位高浓度的氨氮及 BOD5 说明研究区内的营养物质主要来自与深圳河和山贝河,因为W1点都是深圳河口,这个是山贝河口;磷酸盐的污染没有无机氮污染严重,刚才昝博士就讲了氮磷的比例在降低,因为我们前面做了深圳湾污染来源的实验,磷酸盐主要还是外部进来的、深圳河口进来的;同基围相比,泥滩区的叶绿素浓度较低,但氮磷营养物质浓度较高,这就是刚才讲的红树林对它的吸收是有比较明显的作用。

红树林的延伸速率逐渐降低;泥滩沉积与侵蚀相对比较稳定;多毛类生物可以作为研究区表内生物群落的变化;水质和沉积物质量监测,从监测开始到后面结束生态环境质量没有较大的提升,但是生化需氧量还是在升高,这可能会出现恶化的趋势;沉积物高有机负荷污染对表内生物的延续新有较大的影响;从湿地保育角度考虑应对污染物的排放进行适当的控制。在划定海洋生态红线的时候,可能对污染源的控制角度也要适当的考虑一下。

我的汇报就到这里,谢谢大家!

陈宏:深圳湾禁渔区设立始末及管理现状

很高兴能跟大家在一起交流一下禁渔区有关的情况。我是深圳市海监渔政处的,主要负责渔政的执法业务。

主要是两块内容,设立始末和管理现状。

设立始末就先讲一讲深圳湾的历史背景,前面的老师也都介绍了在咱们深圳其实有丰富的红树林的资源,在我们深圳湾相关的是福田红树林保护区在1988年的时候设立了,它是咱们国家唯一一个位于城市腹地的红树林,面积为415.48公顷。咱们的红树林对于候鸟的保护也有很重要的意义,从西伯利亚飞来,又从澳大利亚飞过去。

这只鸟是我们在深圳湾的明星鸟,深圳市民还有提议说作为深圳市的市鸟。其实从地理位置上来讲,我感觉米埔和深圳湾的红树林应该是属于一体的,在不同的体制和不同的制度保护下呈现不同的现状,现在米埔一棵树上有五六千只鸟在上面住,鸟类非常多。

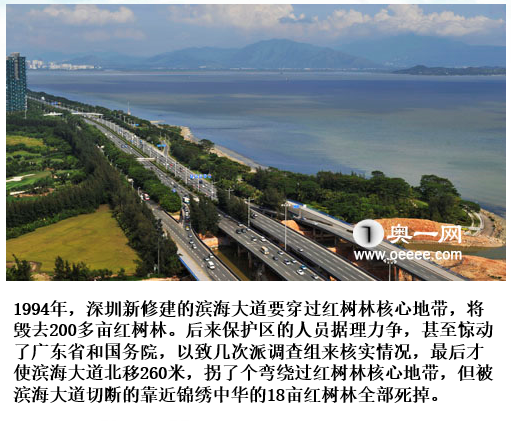

深圳湾现在经过三个地区的填海:建保税区填海,科技园包括滨海大道的填海,西部通道填海,深圳湾总计被填海四分之一。其中滨海大道要穿过红树林核心地带,将毁去200多亩红树林。后来经过保护区的人员据理力争,致使滨海大道往北移动了260米,绕过了红树林核心地带,现在红树林的核心地带是华侨城湿地公园,2012年开始开园,和米埔相似。但是在靠近锦绣中华的18亩米埔红树林全部死掉了。

和我们单位有关的是渔业,我们治理的就是这些,当时大量的外来的捕捞人员进入深圳湾捕捞蛏子、贝类、虾、蟹,最高峰时期有很多人在那里捞。捕捞的经济效益还可以,本身这些人文化水平基本上是属于文盲,月收入只是退潮的时候下去捞一捞,一个月下来也有一万多。有经济利益推动,所以很积极,成本也不高,就是带一个泡沫箱下去,平时涨潮的时候可以在陆地上看看别的。

在初见端倪的时候,渔政部门就进行了打击。其中有渔头收购,这些人下去捞了之后就卖给他,后来被法院判了8个月。这也是非法捕捞,也属于暴利,在各个行业都有出现,它不具有普世性,只是一个暴利杠杠。在这样的情况下,市政府在2012年12月份在市政府办公会议中明确申请深圳湾禁渔区,我们最后在渔业法西面找到了依据,可以请省海洋渔业局设立禁渔区。当时打报告上去主要是四点,第一,捞的蛏子、贝类能不能吃,实际上大家也都挺关心的,可能你们也吃了不少。从深圳湾捞上来的蚝等都特别肥大,卖相挺好,我们就拿了去做检测,实际上这个东西就是一个细菌超标,元素、重金属超标,它的含量好像比珠江口的还要好,当时我们也是作为一个比较往上面说了。第二,保护生态是肯定的,因为我们渔业涉及到鸟类的食物,与之相关的是保护红树林。第三,这些人徒手捕捞,在滩涂如果经验不丰富,水潮涨上来没来得及撤退会容易被淹死掉。第四,在过程中执法要有法可依。

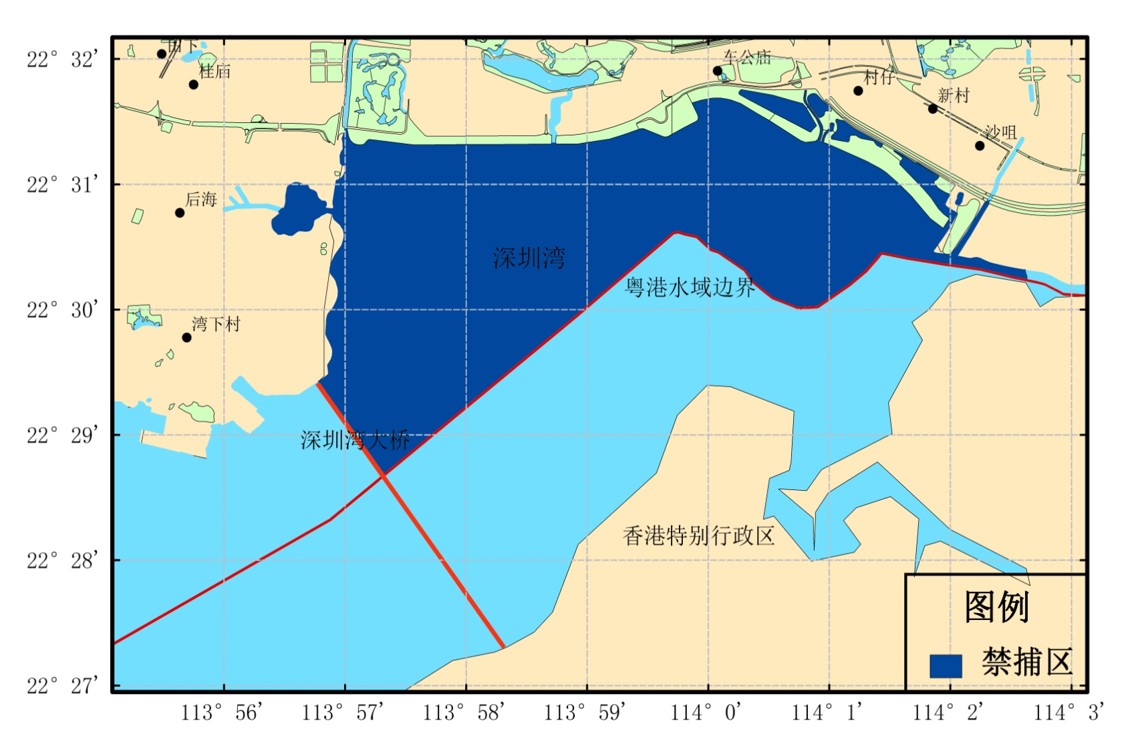

主要步骤是2012年在办公厅会议确定以后,市政府在2013年向广东海洋与渔业局提出关于设立禁渔区的申请,7月份专家论证;到了今年2月份发布通告,5月1号开始设立,历经了一年多的时间禁渔区就设立了。当时的通告是全年全时段禁止一切捕捞行为。

这是示意图,米埔可能在这里,深圳湾湿地公园可能在这里,它被滨海大道隔开了。蓝色区域就是我们的文件所涉及的禁渔区,实际操作中巡逻的,因为我们要做的是大约13公里的海岸线和23平方公里的海域,我们要去海巡。

管理现状。我们从今年5月1号设立以后,我们对深圳湾禁渔区采取了一些做法,都比较常规。公示宣传,这个就不常规吧;轮值巡查,无论周末、节假日,单位的全部员工一起上;联合执法是找公安撑腰,找公园管理出、边防一起进行大的行动。但是一般行动越大,成果越少,因为声势一大出来,早就望风跑了,还等你来,是吧?

这是公示宣传的一些照片,他的小竹排就藏在涵洞里面,我们深入一线进去把那个船给撑出来。晚上24小时放网,这个网叫长龙网,无论大小的鱼跑进去就出不来。这是联合指导。

做了这些以后,我们总共列了这些公告牌,清理“三无”船126艘,网具35万余米。当时我也参加了,晚上12点钟把他们在海上抓住查获以后,当时就联系公安在岸边就把他们抓走了,最后以非法捕捞水产罪拘役,这算是深圳首例。这是今年以来收缴、销毁的船、网具。判决书已经出来,给他们判了拘役四个月,缓刑六个月。

当然治理以后还是有一定的改观,鸟也多了,在海巡的时候坐的快艇后面鱼还爬到船板上面,还是挺可观的,在后面飞的鸟很多。以前是这样的,现在的境况有所改善或者可控。

我们在监管的时候主要遇到这四个难题,深圳湾是开放式的管理,这些人下海就不受阻拦,从这里一跳就下去了,我们又没有人身强制权,你拉也拉不住的。协调单位众多,最明显的红树林管理监管职责是在城管局,其它的职能就不一一细说,如果实际协调操作无论小事大事都要沟通,比如涵洞口就要跟水务局沟通,“水务局,涵洞口怎么搞一下啊,拿一个铁闸?”他说“那你影响我排洪。”他理都不理你,没办法,我们就自己拿一个桩子去敲。实际上我们在做的这些情况,比如“三无”船,我现场收缴后还要押回去;押回去以后集中清点集中销毁;把它打烂以后,别人还不受这个垃圾,我们还要处理残渣。找了几家,最后终于找到一家给我们收120多艘。今年在禁渔区实施以来,我们收缴的“三无”船是往年的5倍,非法网具就更多了,是往年的30倍。除了15名,我们是68名参加不间断的巡职,包括节假日。我们有岸巡和海巡,累积超过10000人次。

这个就是跟大家吐吐苦水,这也是我们一直在呼吁正在做的事情,成立一个专门的监管单位进行常规的处理。因为我们还只是涉渔,深圳湾方方面面的有很多,最主要的红树林监管,各方面的主体职能。,说实在话做行动管理的界线就很难搞。如果把这些职能都集中在一个部门,那是你的、不是的都是你的。这只是诉诉苦,再说一点正能量。

2010年深圳市和福田区政府投资3亿元启动了红树林修复工程,有点跟进了(笑)。广深沿江高速完工后也补偿了一些,2012年5月15号华侨城湿地公园也正式开园。其实我觉得米埔、福田的,还有华侨城是一体的。为什么地理位置上面来说两个差别都不大?我个人思考本身这个管理体制里面,因为我们只管渔业块,如鸟的食物。湿地这块不是我们能够管的,这块的整体是为湿地能够谋求什么、做什么,我觉得能够有一个整体的机构统一合理的开发可能会好一点。但是我这个想法对于现有的管理体制来说是非常难以做得到的,只能说我们在自己渔业的这一块尽量的做全、做到位。

再一个,在管理具体上面,我们看到那些人也是挺可怜的,文盲、低收入群体,在这个社会里面确实生存得很艰难,我们看到他们住在很差的地方。怎么把他开放出来?我觉得他们说的有一点我也认可,蚝、蛏子这些不捞也烂在海里面,因为他捞出来还产生了经济效应。到底环境保护多少是个度?我们现在都是很粗暴的,不许进去,不许挖,谁挖就弄谁。我们现在就这样子搞,我觉得可能有点粗暴。但是对于环境保护方面,我觉得目前的状况只能是这样。我感觉米埔和华侨城湿地的模式是相对封闭的,而且很少让人进去。深圳湾是属于一个开放的环境,我个人感觉这个管理模式没办法、没条件去照搬,只能在现有的条件下看怎么去改善一下。

谢谢大家,这是我的汇报!

主持人:我觉得今天的次序安排还是很好的,最后的陈执法员给了大家一个充满欢笑的报告。

刚才六位从不同的角度给大家分享了一些相关领域的思考工作和研究,从前面生态红线、全省的生物资源及生物多样性现状的调查分析和滨海湿地的威胁保护、人类对大亚湾生态环境的影响,深圳湾生态基线及污染特征分析,深圳湾禁渔区设立始末及管理现状,这里面还是有相互关联、相互交叉的。

我比较困惑的是针对刚才讲的深圳湾,前面昝博士在介绍深圳湾的生物资源调查的时候评价是一个中低,刚才陈执法员说禁渔区设立之后有感觉船在前面跑,好多鱼在后面追的情况。其实深圳湾的老百姓都特别关注这么一个中心的地方,市领导也很关注,现在要治理,因为很严重。为什么很严重?臭。我觉得臭是从人的角度去感知,我想请教一下咱们搞生态、搞海洋环境的专家,人的感知和生态系统本身是什么关系,包括现在讲深圳湾要把污水全给截污,这样臭的问题就可以解决吗?现在下降的生态系统就可以恢复吗?或者怎么样去恢复它?问题有点大,这是比较困扰我的一个问题。包括刚才陈执法员自己也讲了后果,很多的营养流到深圳湾就催生了蚝、蛏子等,禁渔区的设立对于生态环境的恢复有效吗?

赵振业:捕捞的海产蚝、蛏子等都是靠吃泥的,它把深圳湾的污染物吃进去转化成身体的机能,他把这些东西捞出来以后,其实就相当于人为的又把这些污染物给带出来了,从这个角度来说真不是好事。但是从生态的角度来说,这些是留给鸟吃的,不是给我们人吃的。基围的鱼塘每年到冬天鸟飞走的时候是不会把每个塘的水放干,只有在冬天这些候鸟过来的时候,每个塘放干几天,这些鱼、各种水生物都出来把鸟留住,有食物才能留得住鸟。划定这个保护区就是为了保护候鸟的食物,这些生物是留给鸟的,不是留给我们深圳人民吃的。

昝启杰:其实刚才说的题目虽然很大,我这十几年一直在跟踪这个事情,我觉得情况是越来越严重的,就是说深圳湾的水越来越严重,比如华侨城湿地的水是在前海引的。2010年做方案了时候,深圳湾的水除了磷和大肠杆菌达不到海水三类以外,其它的都能达到海水三类的标准,我可以告诉你整个深圳湾的水都是四类海水,比2010年、2011年的三类海水已经差了很大一截。所以现在华侨城湿地很为难啊,不抽水吧,它的湿地就是淡水;抽水吧,深圳湾的水也是脏水,抽进来就更脏,其实它现在有点骑虎难下。刚才你谈到深圳湾脏,说蚝、蛏子很肥,说白了就是污染严重,太肥是氮磷含量太多、污染严重,所以它长得快。

你说深圳湾这么臭,其实是两个问题,第一,整个深圳湾的沿河污染问题仍然没有解决。我不知道你们现在是真不知道还是假不知道,我们的后海湾最近三年这么多楼盘卖出来,你们去看一下有多少楼盘是直排后海湾的,只是政府没有明说,其实我们就悄悄的在这么干。因为现在福田、南山的污水全部是进入蛇口污水处理厂,蛇口污水处理厂早就负荷满了。福田污水处理厂还没有建好,今年才开始动工。所以我们现在是这个原因,全部污水排在深圳湾,你说深圳湾好得了吗?好不了,没办法。这是一个,关于近海的污染问题不是因为别的问题,其实是截污的问题没有根本解决,这是最大的问题。但是我们向上面报的时候说我们都干过,其实我们没干。你可以沿着深圳湾现在15公里的休闲带看一看排污的口就知道了,那都是生活污水排进去的,包括洗衣服的水全部排进去。这是第一个,我们要很明白的原因。

第二,刚才谈到拉姆萨尔湿地公园,我是1997年进入保护区,2006调离保护区的。我们有两次谈到深圳湾加入到拉姆萨尔湿地公园,市政府有相当一部分领导反对,为什么?一加入北面的发展,就是现在的总部基地建20米以上就有问题了,它有很多限制性的因素,我们就做不了。其实说白了,还是没有摆脱GDP、摆脱发展的惯性思路。现在阻力仍然很大,我现在在推保护区的建设,我非常清楚我的对手各方面的博弈都非常厉害,都是一些利益集团在后面做领导的工作,要开发土地,要建高楼大厦。

第三,其实我们做规划也好,做环保也好,我们做研究的真应该为深圳湾做点事。做点什么?我们今天谈到海岸线,其实你们想过没有?我们现在从深圳河口到西部大桥,沿着海岸线的陆地是没有总体规划出来的,从深圳河口到西部大桥所有的整体的规划怎么考虑的到现在都没有。我可以告诉大家,我们现在正在推这个事情,我们城管局新的领导上任以后环保意识也很强,也想做点事,就像深圳湾的大规划、大环保能够连接起来,把现在的福田区的站,包括欢乐海岸、西部的总部基地、摩天轮的整个绿化全部用一个廊带联起来做一个大的保护概念,那么深圳湾就会很漂亮。但是说实话,这需要各个部门来推动,现在有很多部门在反对,因为最核心的是有一些人想把我们大家的利益变成他个人的利益。

宋星宇:刚才提到两个问题,实际上是两个概念。刚才我也提到对于生态系统保护存在一个上行的调控和下行的调控,禁渔区是下行的方式,也就是从保护的比较高阶层的生物的角度去控制。刚才提到生蚝、蛏子是属于营养级比较低的,有专家提到可以直接利用营养元素,包括污染物,实际上我们在可以把它作为一个污染指示出研究的,像它长得好也是说明污染物也是挺高的。但是我们从生态保护的角度上看,上行的控制也很重要,当时专家也提到在排污方面遇到了很多行政方面的阻力。我在广州感触比较深的是广州的珠江水原来也很臭的,但是自从开奥运会后就不臭了。这说明污染物的排放还是对它起到非常主要的作用,如果你真的能够把它的污染物排放水平控制下来,可能真的起到立竿见影的效果,但是现实的问题很多需要我们通过办法协调解决。谢谢!

提问:各位专家,我向大家请教一个问题,刚才听了各位专家的精彩发言也是有一些感触。前面水产所的张博士有提到对我们生态系统的影响,实际上人类活动比水环境质量的影响更大。我就想请问一下,因为刚才大家在说深圳湾的问题,比如深圳湾淤积严重的问题也是比较大的问题,它的淤泥需不需要清?因为在清淤泥的过程中对整个生态系统的劳动是比较大的。从生态系统的角度需不需要清,如果清是什么样的策略相对比较好?

张喆:其实这个东西,我也是外行,现在还是在学习当中。我为什么刚才说人类活动的影响比较大,其实主要是看一些文献得出的结论。比方说清淤泥,举一个很直观的例子,如果水质环境的改变基本上相当于我们生活中的雾霾比较严重,如果清淤泥相当于把我们的房屋都给拆了,陆地的立足之地就给破坏掉了,但是能不能清淤泥,我觉得就不是我一个人能回答得了的。我们好多工程都是要经过反复的论证,像刚才昝博士也讲到建华侨城摩天轮最后给否定掉了,这都是经过一个比较系统的、长期的论证才得出比较客观的结论,所以这个回答不了。

再一个,刚才周主任关于生蚝的,我想说两句,在您看来可能现在生物量大,但是在我看来从整个生态系统的角度看不能把它很割裂的去看,不能单独的作为轴一种生物去看,像刚才送博士讲的有一定的营养等级,多或少可能对高等级和低等级的生物量都会造成影响,所以不能简单的说数量多了应该可以取出来了。而且对于渔船开的时候,旁边有鱼追着跑,这是人为主观上的、单纯用肉眼看到的。我们在2013年到2014年初做了一个测试,那时候禁渔区还没有开始,禁渔区是不是对恢复多样性有一定的恢复作用,我觉得这个也不好使。

赵振业:它只是一个种群。

张喆:对,因为很多是优势种,但是有时候优势种如果单一反而对整个生态系统是一件坏事,不一定是好事。

主持人:生态系统已经出现明显问题了,怎么样恢复生态系统?我想问的是用清淤治理手段能解决吗?

张喆:我觉得只是手段之一。

昝启杰:你说的深圳湾清淤,我跟海洋处已经讨论过很多次了,我可以这样跟你说,至少目前不是时机。为什么目前不是时机?第一,你说到深圳清淤,我就跟你说另外一个同样类似的,将盐田的水调到深圳湾,把深圳湾的吸收掉。当时这是一个很好的意见,最后论证的时候跟深圳湾清淤一样争议太大了。为什么?这里面太复杂,牵涉的学科太多。可以这么说是四个字:有利有弊。我们怎么权衡利弊,怎么来解决这个问题。至少现在还没有一个方案能够让所有的学科都觉得可以,所以我觉得这个东西还是要讨论讨论。

第二,你清淤的目的是什么?两个。第一个是去污染源,因为那里太脏了、是一个源头,要把它去掉。现在问题是我们的截污还没有完成,如果截污完成了,清了以后,我这个污染源就去掉。我现在没有完成,我继续再排污,清了以后还不是一样的吗?所以我说现在还不是最好的时候。将来有一天我们真的截污80%、90%了,甚至海边的水很好了,污染源也去掉了,我们从这个角度可以提出这个问题。第二个是刚才谈到的因为底栖生物家园的问题,如果鸟来了没东西吃,那就是引起国际上的大事情了。可以这么说,每一年飞到深圳湾有多少鸟,因为很多国家搞了追踪器,鸟到你这里,他们都知道的。澳大利亚的鸟类研究所到我们这里来说他们的鸟在江苏盐城被打落吃掉了,因为他们追踪不到鸟了,鸟消失了。所以现在还不是时候,争议很大,我知道海洋处谈这个事情谈得比较多。

赵振业:其实拉姆萨尔湿地和深圳湾是处在同一个高度,如果你把这里清了就会影响到这里,这里就是淤积,这里基本上都是沙子,这边一清,那边就会流过去,那清到什么时候?不是说你清淤就能解决问题的。

昝启杰:最后一个关于管制的问题,深圳湾要不要设禁渔区?我觉得还是要,为什么呢?因为我在红树林保护区干了十年,我们徒手抓鱼的人如果能够按照我们的要求去是可以的,但是你做不到这一点,当经济利益来的时候肯定想今天多抓一点多卖一点钱,他不会有其它考虑的,他就会危害到生态的一些东西。

我是1997年7月1号来深圳的,我当时来保护区的时候站在红树林的边上看泥滩上的鱼是成千上万的,看得简直很兴奋,太漂亮了,全部都起来了,现在已经没有那种场景了,现在已经很难、很难见到那种情景了,也就是27年的时间。所以说,我们现在深圳湾的可以吃的东西已经少了很多了,你现在是吃蛏子和蚝,原来弹涂鱼、螃蟹,有一种青蟹比阳澄湖的蟹鲜多了,我吃过,太好吃了,现在几乎都没见了。我是觉得这个过程可能大家还不知道,因为我们这里面除了那两种东西还有很多好东西,也就是说现在市场上卖的弹涂鱼已经很少了,现在在福建有运过来,68块钱一斤。跳跳鱼在泥滩上蹦来蹦去的,还会上树。在红树林的弹涂鱼应该是很多的,这个鱼的蛋白质含量很高,非常好吃,在市场上卖68块钱一斤,在七八月份的时候很多。我们这里已经比原来少了很多,过去很多。你想我们历史上深圳湾有10万只鸟,至少宣传上说有10万只以上,但是我从1997年来深圳到现在20多年的时间没有一次超过9.5万的,我看到的数据是9.3万。现在深圳湾的鸟类的总数量在6.5万到7.3万左右徘徊,这个数量基本上很难上到8万的,历史上10万、15万的数量已经很少了。深圳湾最早是110平方公里,现在只有80多平方公里了,香港在填,我们也在填。所以我们是觉得不能再填了,房子也不能盖那么高了,否则我们跟其它地方也没啥区别了。

主持人:时间差不多了,我简单的谈一下感想,我觉得今天的酷茶会还是色香味俱全的。总的感受,今天特别感谢各位专家的到来,这是一次非常好的交流会,而且今天特别长知识,大家讲了非常多的信息量,亮点也很多,对我们起到的专业性特别强,我们觉得很受启发和非常有趣。这里面有特别趣致的鲜活的知识量,还有很纠结的,尤其讲到人类活动对大亚湾比较明显的影响。其实今天讲到很多的活动,比如像委里发挥的很多作用有正向的、也有不是正向的,比如填海等的确是有比较大的影响。其实从今天讨论的情况看,各界也是开始重视这个问题,做一些污染治理,包括生态保护的一些行动。接下来,我觉得还是蛮纠结的,对海的认识还是蛮不同的。刚才说到的原因都特别复杂,你要去治理的时候有点不知道从哪儿下手,操作的时候难度更大,我觉得这块还是蛮纠结的。我觉得人类确实不应该只考虑自身,还是要对大自然有一颗敬畏心,还是要有生态的观念。

一开始我就说我们生态红线划定项目,今天听了大家的这些发言、报告,特别精彩的一些观点、信息量、信息方法对我们的启发很大,我们也尽情消化大家很多好的点子,把它延伸到我们的海洋的工作中来。最后希望今天沙龙的结束是一个新的开始,希望今后跟各位专家有更多的交流,感谢大家!