吃个肠粉都要开车出去,深圳要成为这样的全球城市吗?

2017-07-04

规划大厦818

14345 人阅读

摘要:

钱与肠粉不可兼得?还是肠粉店与星巴克不可兼得?

活动回顾

全球城市

全球城市又称世界级城市或国际大都会,指在社会、经济、文化及政治层面直接影响全球事务的城市。近年,基于全球化的扩张,全球城市渐渐为人熟悉。——维基百科

在习惯全球化之后,我们就不觉得有全球化了。

尤其在深圳这个移民城市,英国小哥和东北大哥都在我们的日常生活里同出同进;深圳人交朋友的问候语是“你老家在哪”,对应小学英文课本里教导我们的“where are you from?”;一个深二代的深圳味道记忆是“牛肉丸”和“汉堡包”;深圳人应对全球化就好像本身就长在这个球上(不然咧)。

“全球化”是个老话题,本来可算是无知无觉顺利过渡,直到最近深圳的购物中心越来越多后……

根据21世纪经济报道:2014至2016年间,全球在建购物中心面积最高的20个城市中,中国城市占据13席位置,上海、成都和深圳位列全球三甲。

我们自然欢喜在优衣库、H&M、星巴克里的购物环境,但如果这些商铺越来越多的话就会导致一个标准深圳人的困扰:比如你在城中村奋斗了几年(或几十年),好不容易租或买了个花园小区房,欢欢喜喜从城中村搬进去,正式进阶上升成为“深圳人”。你渐渐会发现有问题——过去走到楼下就有的各种商铺没有了,“吃个肠粉都要开车出去”。就算购物中心里容得下一间肠粉店,也只有连锁店能承担那么高的租金,而连锁店肠粉只有一个味儿,多点蒜头辣椒酱也不行。无论你来自哪里,移居深圳多年,肠胃被南方美食收编了,可能不曾料到这道简单的地方特色食品可能因为你越来越有钱反而距离你越来越远。

钱与肠粉不可兼得?还是肠粉店与星巴克不可兼得?

这场全球化、地方商铺、连锁商业之间究竟在发生着什么问题?为什么会导致越来越有钱,生活环境却越来越单一?在第123期酷茶会,我们就借着《全球城市 地方商铺》读书汇,跟大家一起叽叽喳喳,后来有点摁不住,从肠粉店甚至聊到人类的未来……

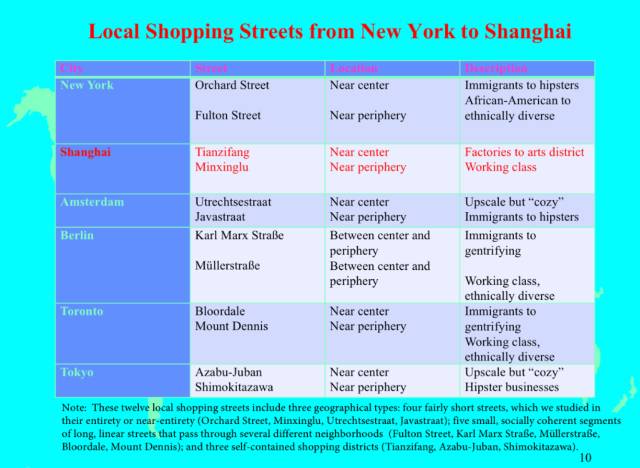

陈向明:全球城市为什么需要地方商街?

《全球城市 地方商铺》选择了全球6个城市中12个街道作为研究对象,其中包括上海和东京作为东亚的两个代表。在这本书里,我们可以看到在全球化的背景下这些商街是慢慢趋同了,还是能够保持传统的个性和特点;还可以看到商街作为城市空间在不断被再造的过程中的主要因素、辅助因素是哪些。

《全球城市 地方商街》的英文和中文封面

(图片由陈向明教授提供)

不同于与建筑学对城市空间的关注点,这本书更多使用人类学的方法来研究这些全球城市,陈向明教授(本书编者之一)表示:“从研究方法论上,我们叫行走人口普查,我们在每一条街道上花了很长时间来回走,观察这个街道的每一个商店,观察店铺、购物者、老板、社区周边和邻居之间的关系。为什么要用复杂的研究方法?因为这些小商铺不仅仅在GDP上有价值,还促成了社区的融合。”

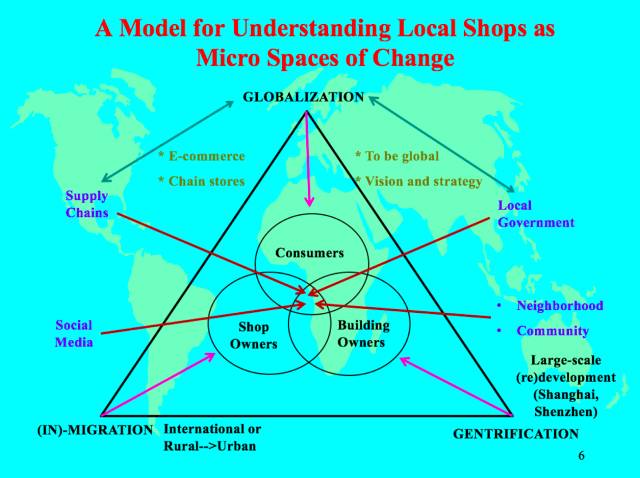

房东、消费者、商铺老板都是空间的使用者,他们在全球化、士绅化、移民潮中,同时都受到全球供应链、社交媒体、地方政府和邻里社区的影响。

事实是全球化和地方化其实是有同时并存的作用,比如麦当劳遍布世界,不同的麦当劳在不同的地方基本上是一种标准化的形式,也有一些麦当劳也采用了地方餐饮的特点。

全球6个城市12个街道的分析比较(图片由陈向明老师提供)

在全球化过程当中,我们简单二元地看待城市发展的观点逐步在模糊,什么是全球的?什么是本土的?哪些是公共和私人空间之间的界限也在不断模糊,所以小的商街本身就具有两重性。它本身是一个社会交往重要的环境,能够在像纽约这样一个多元化的、移民历史非常长的历史中往往就是一个不同民族、不同族群、不同国家背景的人在一个社区交往的空间。

书中也反应了肠粉店与星巴克不得兼得的问题,他们发现部分街道商店虽然比较高档次,但由于全球城市本身内部经济结构的改变,高级和低级服务业之间的关系也形成了二元分化。在城市中心购物的人和周边社区的人既需要一些高档商店,同时也离不开一些低档商店,这也反映了每个不同的全球城市之间的服务业占地方经济主导的地位上,它内部服务第三产业的分化也是反映在商街的研究当中。

值得注意的是,在研究初期,本书编辑团队原本假设上海和东京的地方政府对街区影响力比纽约和欧洲要强,但实际上他们发现,阿姆斯特丹和柏林的地方政府作用更大,特别是阿姆斯特丹在推动街道改造过程当中有意识选择一些外来的移民,包括土耳其和其他国家,让他们在城市更新过程当中进入了一条街道,给他们提供一些政策上的优惠,它的目的并不是我们想象当中要考虑经济效益和多元化,它考虑的是政治融合的目的,让一些少数民族和一些当地荷兰的白人一起生活、就业、开店,为社区提供方便的服务。

最后,陈向明老师向大家提出一个问题,这本书的研究成果对深圳这样一个新兴的城市有参考价值吗?城中村是其中一个突出的案例,同时,深圳也有罗湖这样的区域——是深圳起步最早的一个区域,相对来说是不是已经出现了一些老旧或者衰退的迹象。最早在罗湖起步的一些小商店已经形成了将近三四十年的历史了,我们怎么看待像罗湖这样商业业态的发展和我们城中村?

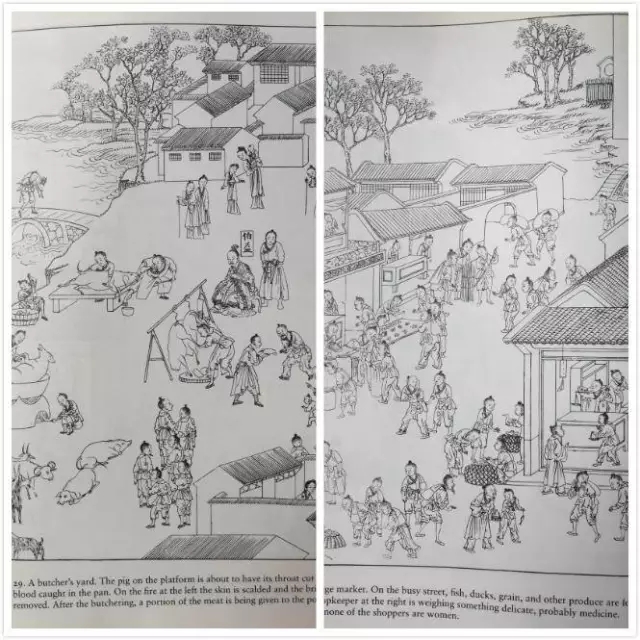

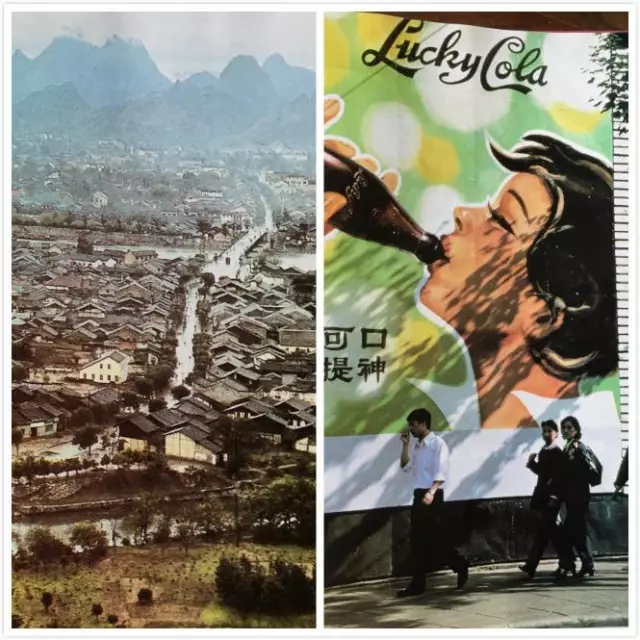

邓康延:深圳商铺变化太快,来看看一百多年来的中国街道变化

深圳商铺的变化太快,隔一段时间,你就找不到你熟悉的店了。来深圳二十五年的邓康延对这种状况感到痛心,他认为这种状况可能在全世界其他安分守己或者平稳向前的国家都不可能发生。“在我研究民国的老课本杂志时,我觉得那时候尽管是兵荒马乱,但是商业还是有秩序,它有一定的监管、有乡绅氏族、有媒体。虽然是一个弱政府,但是依然保留这个社会的政策发展。”他以多年来研究乡土社会、民国文化的心得,向大家展示多本珍贵画册中的中国街道图片,把中国街道在全球化过程中的影像往前回溯了几百年。

张宇星:未来全球化所代表的就是一种比超级公司更厉害的人工智能

张星宇认为全球化和地方化有三层关系。

第一层是全球化的开始,比如说一百年前的上海,当时刚刚开放,也是一个全球城市,既有西餐厅代表全球化,也有无锡小笼包代表地方化,但值得注意的是当时的西餐厅肯定是西方人开的,而无锡小笼包则肯定是无锡人开的,老板不可能是四川人。他认为这种全球化跟地方化的关系即表现为强势文化或者弱势文化,简单来说就是一个在当时代表了全球化最强的一些国家跟一个地方化国家的关系。在那种状态下,全球化、地方化都跟“人”直接发生关系,比如你想体验全球化,你就直接到西餐厅,老板就是一个外国人,你可以跟他用外语聊天。我认为这是全球化早期的1.0版本和地方化的关系。

第二层是进入到近现代的消费社会,在大批量生产消费、全球链条建立起来以后,他认为这时候全球化和地方化的关系已经发生改变了。现在的全球化是一个以“物”为核心的全球化,所谓“物”就是以全球“物”的生产为链条的全球化,比如具有全球意义的公司、组织、机构,这个机构可能是国外的,也可能是国内的,也可能这个城市里面的,比如麦当劳、肯德基这就是一个典型全球化的代表,它是美国的,但是现在逐渐中国本身也产生了一些我认为也叫全球化的一些物品,也是全球化一种现象、一种特征的呈现、一种承载体。我们随便到一个购物中心,你会发现有很多杭州菜、四川菜等等。这也代表了地方化,但是有一点要记得,现在所有的地方化都是被纳入全球生产消费体系,它跟“人”没有关系。麦当劳、肯德基不代表是美国人,在里面看不到美国人、外国人,你到了无锡小笼包店里也看不到无锡人,可能是一个广东人开的,所以这时候全球化的关系已经呈现为一种“物”的关系,跟社区、跟人没有任何关系。

全球化和地方化的第三层关系还在发展中,张宇星认为未来全球化所代表的就是一种比超级公司更厉害的人工智能,作为一种超级生产机器,你看不见的那种生产机器,它在生产出一种完全抽象的全球化产品。那么它对面的地方产品就很难跟它对抗了,它的对立面就是以个人作为一种创造性的载体来跟巨大的机器进行对抗,这个时候地方性已经转化为个人的创造性了。比如淘宝把全球化、地方化都消解掉了,你面对的就是一个机器。跟淘宝相对应的是什么呢?就是个人的创造性,你生产一样产品,你也把自己变成一个高级的聪明的机器生产的东西才真正能够被消费的。其他所谓地方化的产品已经没有意义了。

整个这种“人”、“物”以及“未来数据”的三者关系,可能是超越于全球化、地方化,张宇星甚至认为商街这个概念都有可能会改变,可能商街将来就是一种抽象意义上不存在的,是以纯粹的交往为核心的空间 。

马立安:改革开放的对象是社会不是城市,而今天我们只看到建筑

作为一个人类学来到深圳二十年多年,马立安的感受是一个知识的合法性的迁移。她表示,1995年她来深圳时,最权威的是社会学家、经济学家,到了今天,在深圳,最权威的人好像变成了建筑师、规划师。

这个变化非常重要,马立安认为深圳早期改革开放的对象是社会而不是城市,今天我们谈的是城市而不是在谈社会,却是一个“商街”。“二十年前深圳可能比现在发展得还快,但它的规模还是比较人性化。比如现在横岗也要拆了,包括80年代中期建的小房子、画斋,90年代建的大卖场都要拆,而新建成的将是我们熟悉的Shopping Mall。其实小规模的东西就是给你谈社会的空间,谈Shopping Mall时谈的就变成建筑物而不是社会了。怎么能在谈社会的时候去看的却是那些建筑物呢?过去我们会想什么样的人生活在这里、什么样的人能在这里开什么样的商店、什么样的人能在这样的一个空间里接老爸老妈来过日子。但今天我们谈的是什么样的人能进去万象城购物。”

深圳在上世纪90年代普遍还是比较方便的,你工作的地方和你生活的地方是离得很近的。90年代岗厦还在,住在岗厦的人是在华强北打工,今天在华强北开店的人,如果他们不是因为以前买到房子住在附近的话,他们可能是要坐地铁或者公交,每天花两个小时的时间在路上来回。二十年前的深圳,你走几分钟上班或者是坐一个公交车十分钟、十五分钟就可以到工作的地方,而现在我们在想的问题是我够不够钱在惠州买一个距离高铁够近的一个房子。 在这个高速的变化里,我们已经不再谈社会了,不需要人类学家或社会学家。我觉得我们现在面对的问题不是什么叫全球化、什么叫地方化,而是我们怎么在不到三十年内把“社会”这个概念完全抽掉。

唐克扬:突然来的LOCAL和“街道”,必然是管制和犯规博弈的地方

刚刚到任南方科技大学人文中心的唐克扬博士,曾发表过文章《哈佛购物指南》,分享他在芝加哥求学时的“销品”经历和思考。文中也对应张宇星的观点,认为当前的购物关系,已不存在社会关系链条。”百货商店(department store)这个描述专门建筑样式的术语,指向一个人工物的国中之国,我们再也看不到大爷大妈式小杂货店的老板娘,和他们身后的运输者-生产者-原产地的社会关系链条,取代这一链条的,是所有货品皆可自动取得且有无尽选择的幻觉。“

取代杂货店的百货商店在精神上并没有使人放松,而更像一个让人目不暇接的资本主义名利场,让人“艳羡、觊觎的同时,也心慌意乱、不知所措,只有最弱智的土豪才会对这里暗示的虚荣浮华和得失计算毫无知觉。”

他把《全球城市 地方商街》拆解开来,认为除了”全球城市“这个大家容易理解的大帽子之外。后面其实有三个关键词。“‘地方商街’,我们把‘商’从英文里抽掉,在英文里是Local Street,似乎这两个边界条件是对等的,但我觉得要把三个层次放在一起好像才对今天的话题有意义,一个是‘本地的’,一个是‘商业的’,还有一个是‘街道的’,这三个加在一起在中文里才能充分说明我们现在面对这个话题的意义所在。”

第一是“本地的”,中国跟美国有可比性、跟罗马帝国也有一定的可比性。但在一些小国家,像日本,以整个帝国版图的尺寸来说,"本地"意义是有区别的。“本地”是我们认为作为一个外地人,我们去体会别人的“本地”,你去看看别人的"本地"有什么地道的,还有一种是我作为本乡本土的"本地",所以这个话题非常复杂。中国人一开始没有很重视LOCAL的概念,突然一下子到了今天全球网络发达和高铁的时代,反而开始关注本地化。

第二方面,把商业和LOCAL互相放在一起的时候,它是不是属于人的基本面?人的文化发展产生多余的需要,通过这种多余的需要产生商业,而LOCAL则在于“本地人”和“外地人”的互相想象之中……这个话题可能变成一个政治层面的话题,比如我们应不应该保护老街?老旧的铺子应不应该留下来?是不是这样就可以通过人为的方式还是本地人与外地人之间所谓的想象来干涉?——其实这是对达不到目标的一种追求。

最后一点就是陈老师书里提到的街道,这在城市和社会学里是不同的概念,是把所有的城市议题看成一个实践执行的话题。但确实某种意义上,街道作为建筑师的一个重要关键词。地方商街遍及所有的街道,其中只包含一部分的马路,但所有马路都是能够促进本地、全球化交流的空间。街道是在中国传统社会里不太被重视的空间界面,成为了我们今天各种势力、利益、文化交织的场所,就是因为这个东西不是被定义的,不是我们已经完全接受的东西,它是过去不曾有过的东西。过去有马路,也有商业街,长安的东市、西市,形成了这样一个区域,但必然是管制和犯规的地方。我还认为街道不是政府花钱砸进去能容纳后搞了一个街道,它不是一个双方能够通过协商达到的。

袁艾家:这是一个刚刚开始的独立

深圳城市在地写作杂志《野人》发起人之一袁艾家以自己在写作过程中,难以辨认的”深圳人“身份回应了街景变化和社区融入的问题。

“为什么横岗老街要拆了,但很多生活在这里的深圳人或者是年轻人对这个事情是无动于衷的?这与深圳跟上海、广州这些老城市之间的不同有关系。他们城市的传奇性和历史性是不同于深圳。那天我们查资料才查到深圳是全世界范围内六座年龄少于六十岁的新兴城市,完全是二战之后才建立的城市,它就不会像上海有一个老街——比如当年上海人救过犹太人,它就保留了一种传奇性,那种传奇性会融入到城市居民的认同感里面。深圳还没有这些认同感的。横岗老街的拆除跟横岗当地村民或者原来住在社区里的人有关系,但是超出这个范围就没影响了,因为横岗历史并没有提炼融入到深圳这个城市里面。我来深圳刚好十年,我也是一个外地来到深圳的人,我对深圳有感情,但我应该以一个什么视角来观察一个东西呢,我觉得都有很多值得思考的地方,所以这是一个刚刚开始的独立。”