引导 传导 督导:城市设计综合运作系统构建——基于深圳实践的思考

2025.08.01

6685人阅读

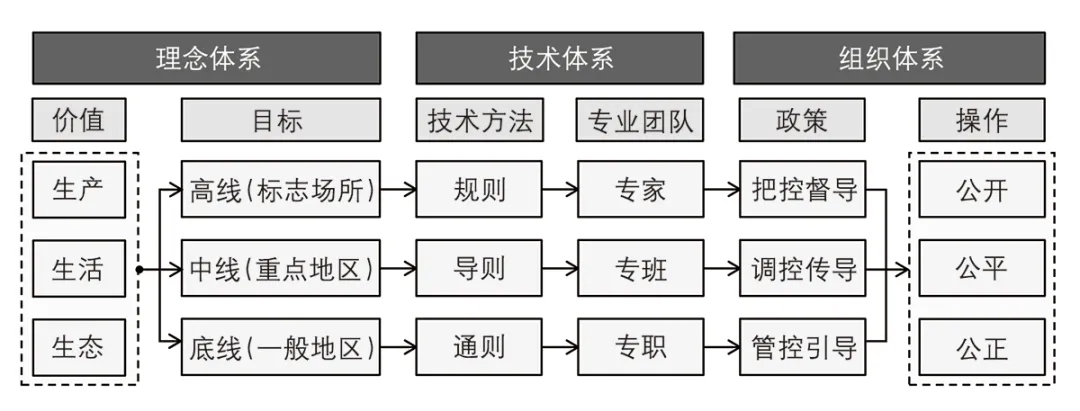

1 城市设计综合运作系统框架构建

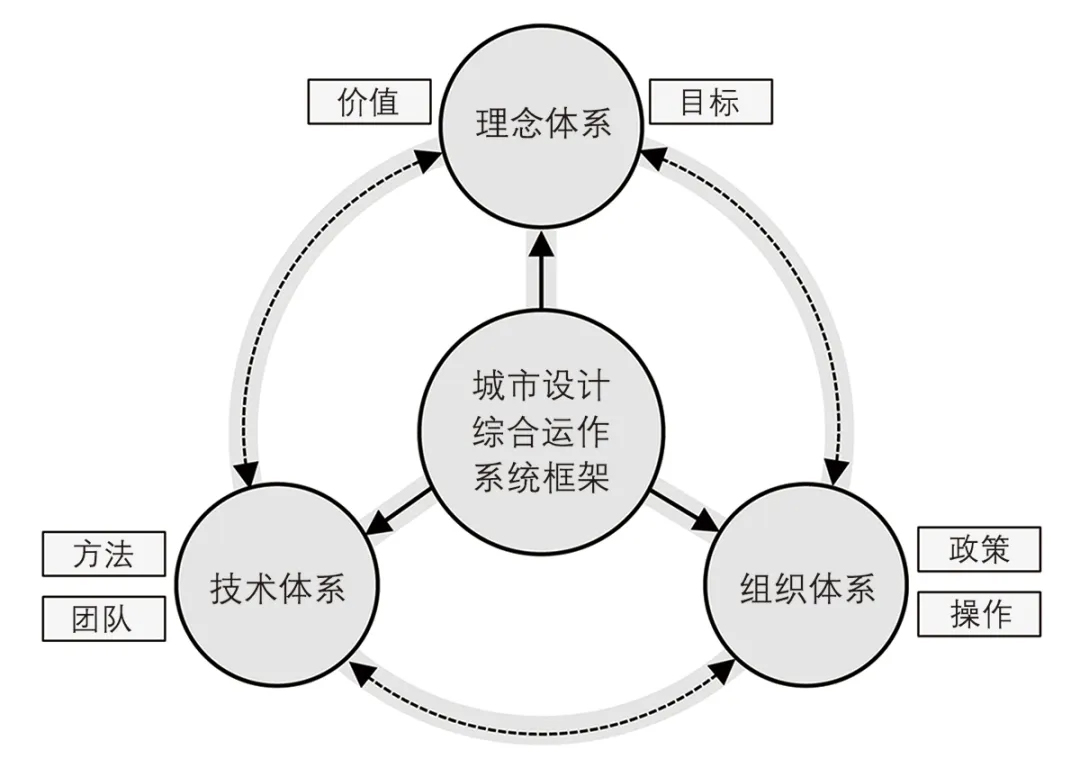

城市设计是一门专业技术,更是一项公共政策和社会事务,需要多部门的沟通配合和公众的广泛参与,以及空间设计、管理决策和政策制度的全面协同。本文通过对深圳设计实践的回顾总结,搭建了三大环节、六个维度的城市设计综合运作框架(图1)。

2 价值体系

2.1 生活·生产·生态:城市设计的理念共识

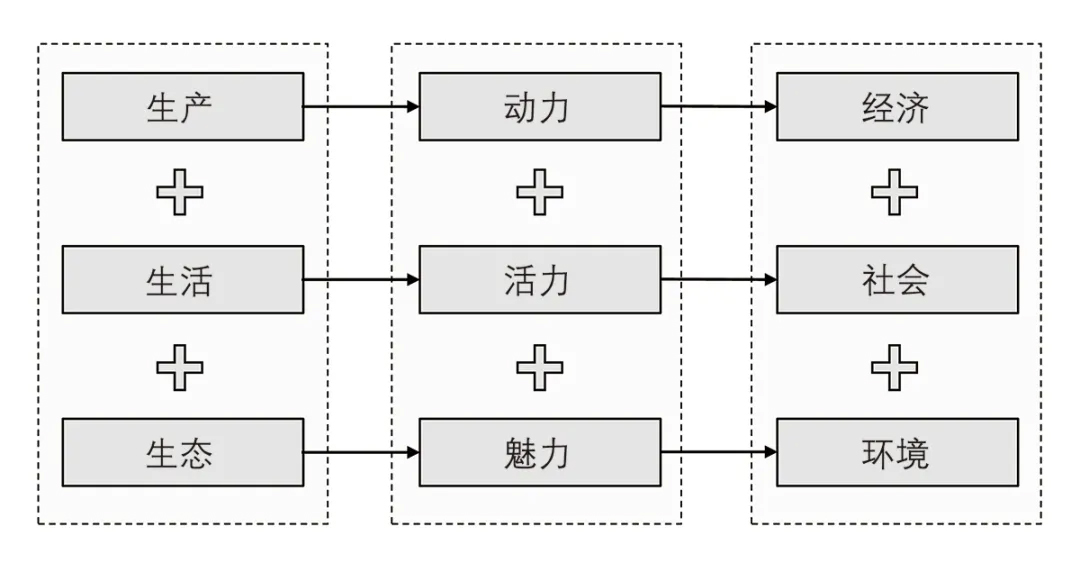

城市规划的核心价值是经济、社会和环境(生产、生活和生态)的协调和可持续发展(图 2)。

在城市设计的深度推动下,深圳大鹏所城、南头古城、湖贝旧村等传统街区得以保护活化,南山OCT、蛇口南海意库等工业遗存,以及大梅沙村、水围等城中村经过精细的设计营造,激发了社会活力,点亮了公共生活。福田中心区、后海、前海、海洋新城等战略片区,以及OCT等特色街区,则通过城市设计植入新型业态,助推了经济发展。

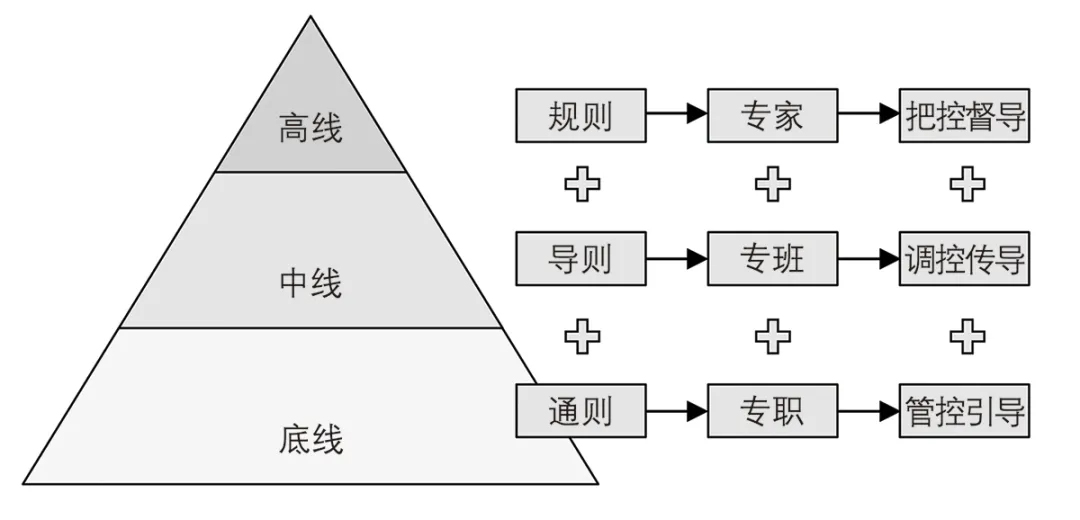

2.2 底线·中线·高线:城市设计的导控目标

(1)城市设计的对象和要素

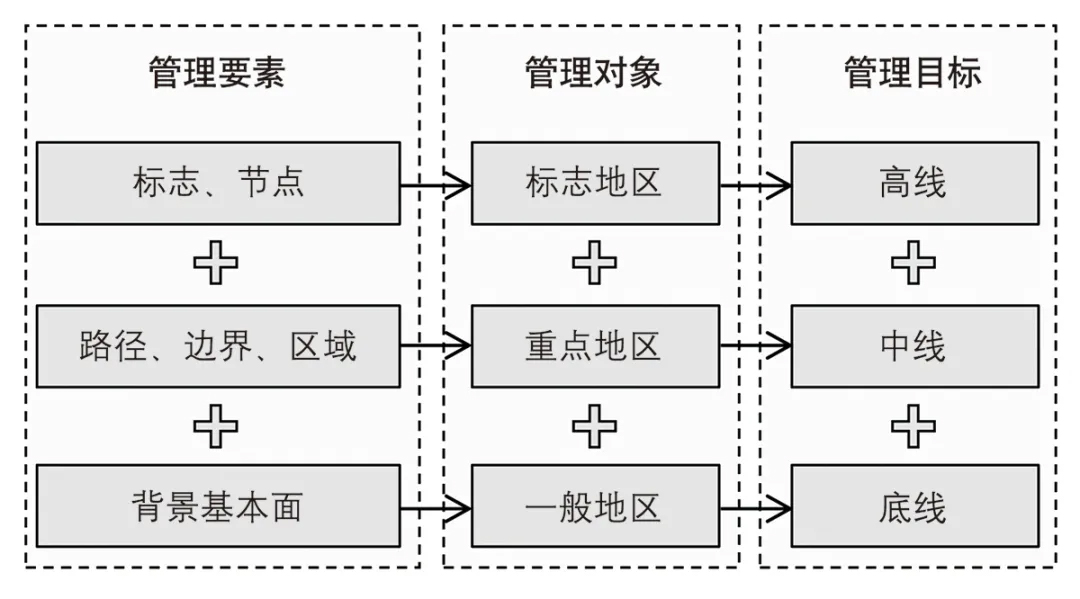

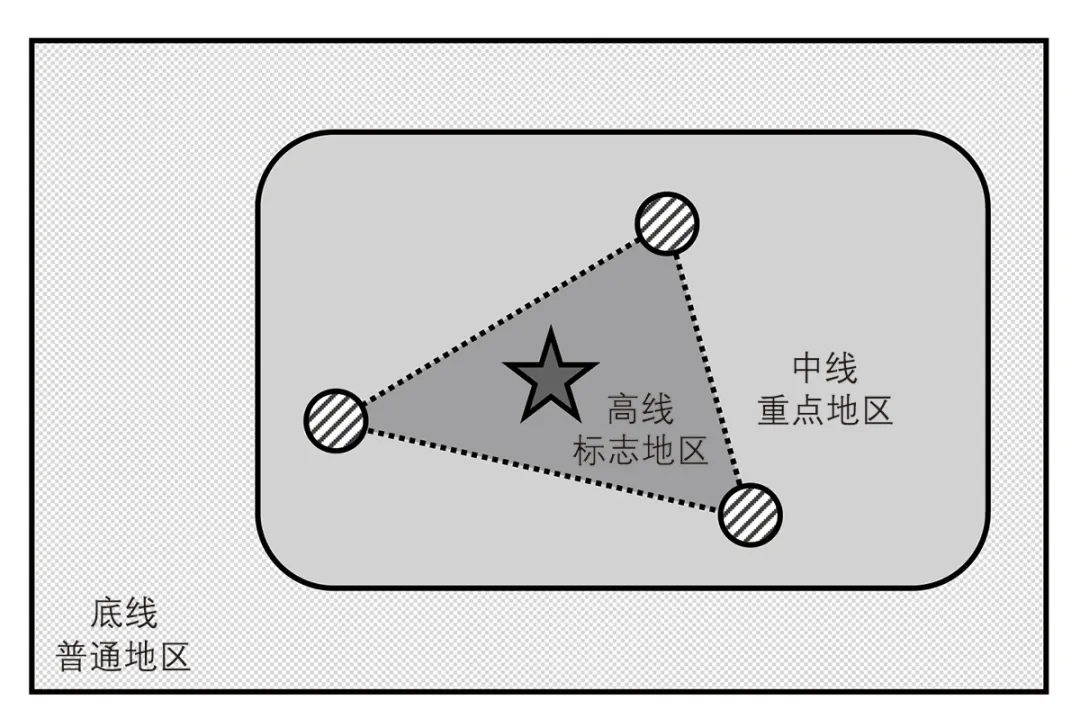

凯文·林奇通过城市意象构建了五要素城市感知模型。由此,可将设计对象分为三类:特色标志场所(对应“标志”和“节点”两类立体要素)、公共活动区域(对应“路径”“边界”“区域”三类平面要素)及五类要素之外的城市基本背景。

(2)城市设计的工具和实施路径

“设计导控”是城市设计作为公共政策运作实施的重要途径,其理论基础可以追溯至乔纳森·巴尼特(Jonathan Barnett)的纽约城市设计开发管理工具设计,乔治·瓦克(George R Varkki)“二次设计”理论和“二次订单设计方法”,约翰·彭特(John Punter)政府干预和政策导引下的设计控制研究,以及马修·卡莫纳(Matthew Carmona)设计治理理论等。

(3)城市设计的差异化导控目标

3 技术体系

3.1 通则·导则·规则:城市设计的技术方法

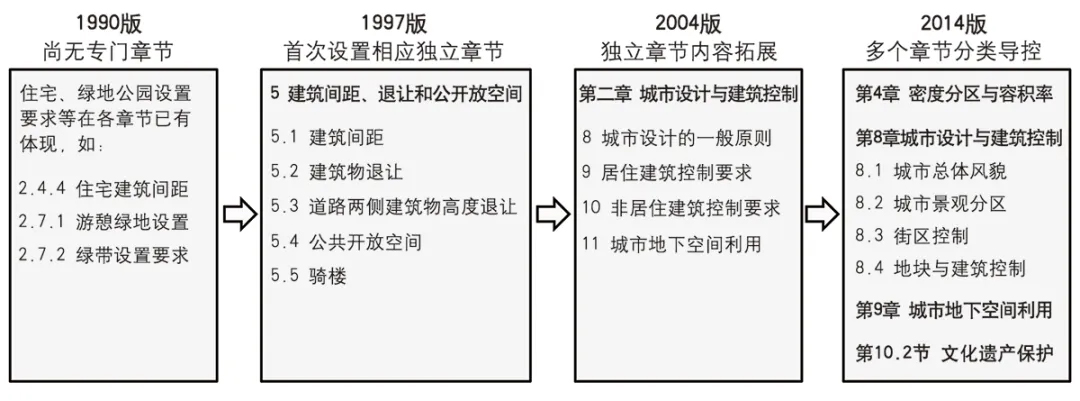

(1)通则守底线

通则式管控有两种方式:一是制定地方技术标准,如《深圳市城市规划标准与准则》(以下简称《深标》)对城市设计和地块建筑控制的规定。二是在法定图则或控规中纳入的一般性要求,如滨水临山地区对景观通廊等要求。

(2)导则保中线

所谓导则,即主要以“图示+文字”的形式表达城市设计的特定导控意图。典型的代表就是香港的“详细蓝图”、深圳的“空间控制总图”和上海的“附加图则”。如深圳前海深港合作区就通过“城市设计控制指引图”,形成“单元—街坊—地块”三级导控,保证了高质量建设。

(3)规则追高线

资料来源:琶洲西区城市设计总师孙一民教授团队。

3.2 专职·专班·专家:城市设计的专业团队

(1)专职团队:探索通则制定

(2)专班团队:跟踪导则落实

本地规划院设立后,开始参与并承担城市总体规划,于1999年启动了详规全覆盖工作。2008年,深圳专门组建了法定机构“规划国土发展研究中心”,长期关注城市规划、实施跟踪和动态维护。

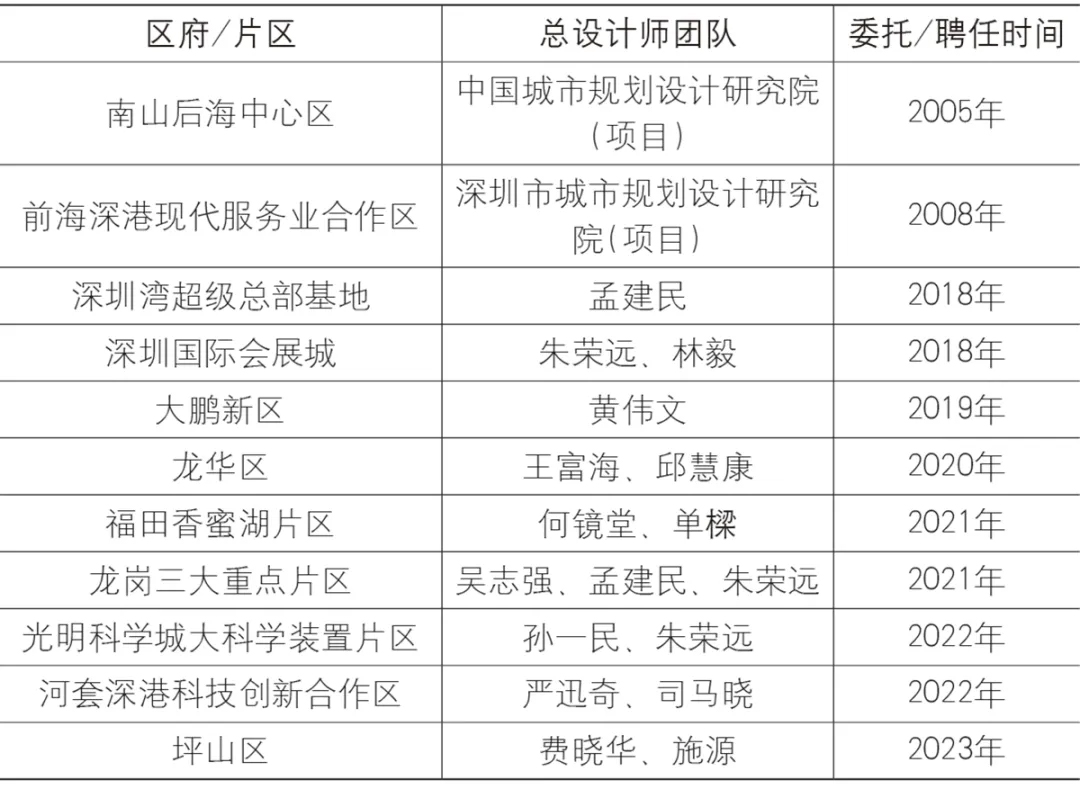

(3)专家团队:支撑规则运作

4 组织体系

4.1 引导·传导·督导:城市设计的政策体系

(1)引导

通过长年推行《深标》,深圳各级管理部门的一线经办人在项目审批中养成了坚守“底线”设计标准的工作习惯;深圳建立了《深标》的动态修订机制,以适时响应新形势和发展要求。

(2)传导

立法方面,深圳率先颁布《深圳经济特区城市规划条例》,单列城市设计章节以加强创新。行政决策方面,在全国首次设立“城市设计处”,并形成市区两级队伍;各区政府还相继牵头成立“重点片区办公室”,以加强设计实施导控。

(3)督导

4.2 公平·公正·公开:城市设计的操作原则

城市设计作为公共政策实施的过程,需遵循社会治理的公正、公平、公开原则(图9)。

公平原则,意在强调市场主体的权益平等。尤其是在守底线时,需要防范“最坏”的情况发生,从而达到基本的品质保证。

公正原则,意在强调公共利益的普惠共享。尤其在保中线的重点地区建设项目中,需要专职技术团队在编制各层次规划时做到上下位设计意图的无缝衔接和靶向传导。

公开原则,意在强调政府重大决策的公信力。城市标志地区的决策需全程公开,由专家集体决策。目前,社会上普遍存在混淆方案竞赛和工程招标的问题。实则,方案竞赛是集思广益的过程,旨在寻求最佳构思。其需公开和实名制评审,以确保权威和公信力。

5 结语

经过40多年的探索和实践,深圳在城市设计领域逐渐形成了通则引导、导则传导和规则督导的技术和行政管理机制。针对城市设计的综合运作过程,尝试提出理念、技术和组织三大环节,以及价值、目标、方法、团队、政策和操作六个维度的系统框架(图10)。

本文撰稿:周劲 崔翀