凉果街里,社区绿化带改造大冒险

2019.03.11

29519Reads

图文丨王婷

编辑 | 黄泽碧

设计效果图 | 壹工作室

在立新社区的凉果街2号大院中,有一个用水泥覆盖的比周边地块高出10厘米左右的化粪池平台,它和对面的一块小型绿化带组合成的长方形的空地,是凉果街2号大院的中心位置。作为社区周边少有的空旷区域,经常会有家长和小孩到化粪池平台上玩耍,社区的大小活动与节日庆典也在此举行。但是平台的外围没有安装护栏,居民,尤其是孩子,在活动时存在安全隐患,空旷的场地也无法满足居民休憩的需求。同时,对面的绿化带因缺乏养护而滋生蚊虫鼠蚁,不仅浪费了可供活动的公共空间,也对居民的生活造成了困扰。

经过居民议事会的讨论与投票,第二期小美赛焕然“立新”将化粪池和绿化带一同定为本次竞赛的改造地块之一。希望设计师可以回应居民的改造需求——减少场地高差造成的安全隐患,增加休憩设施,提高空间利用率。

向居民讲解方案

为了从参赛方案中选取最终实施方案,小美赛组委会考虑过多种评审方式。最开始,组委会从居民的角度出发,尽可能提高居民对社区事务决定权,希望直接把所有方案进行公示,由居民投票决定实施方案。但是这有可能会导致评审过程中缺乏专业判断,设计师的设计是否具有可落地性,实施后是否能达到渲染图中的效果,项目预算是否合理,这些问题对于不具有相应专业背景的居民来说难以分辨,却对改造效果有着至关重要的影响。

因此,组委会在方案公示前增加专家评审会,邀请在本行业具有丰富设计和实施经验的专家组成评审委员会。专家根据方案的设计质量、预算控制与可落地性投票选出每地块两个方案作为入围方案并对方案提出了深化建议,再由居民进行二选一的投票。

经过一轮专家评审会,组委会通过在社区中海报张贴与线上微信群公示入围设计方案。由于公告文件上只附有方案的效果图与简短的介绍,许多居民对方案表示了不理解,其中包括对设计方案如何回应社区需求,如何与场地结合,工程造价是否合理等。

在大部分居民不具备建筑设计专业知识的情况下,仅依靠图片与书面的表达往往难以有效的表达设计思路。为了让居民理解具体的方案设计,组委会邀请入围设计师进入社区,面对面向居民讲解方案,大部分设计师还制作了模型与视频动画。

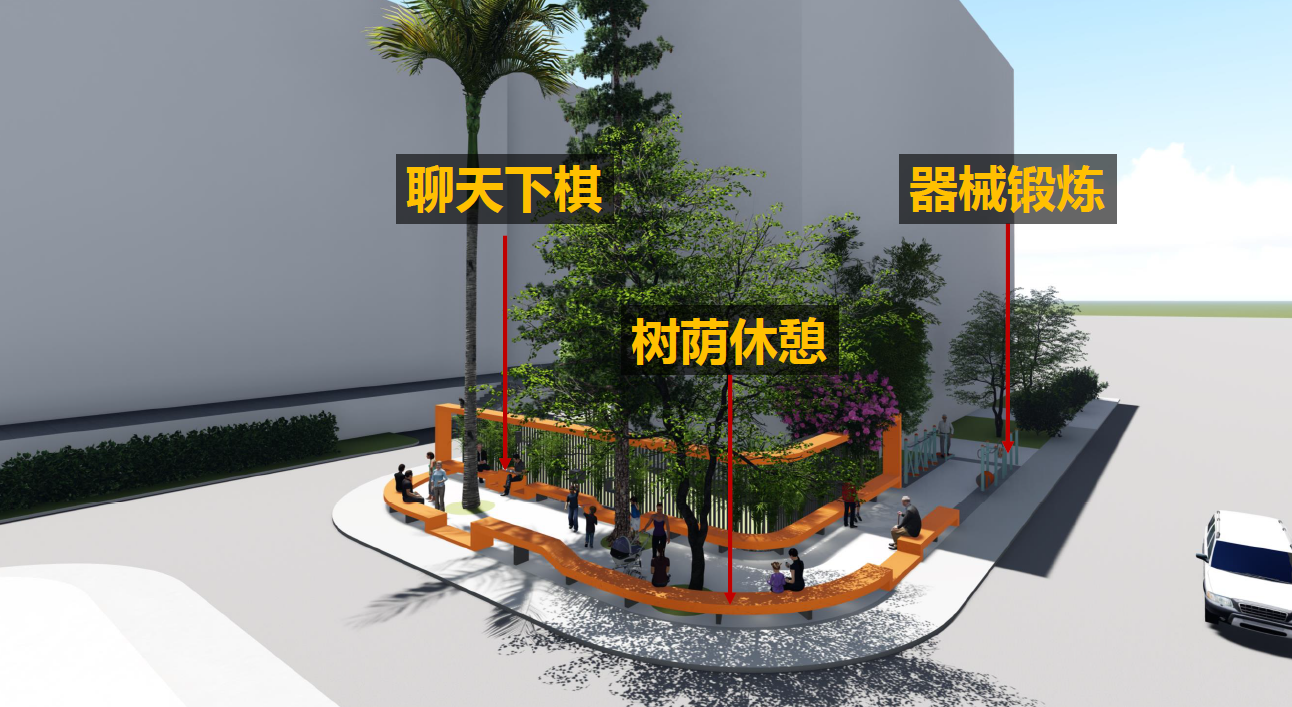

经过居民投票,壹工作室获得了最高的票数,被选为一号地块的优胜设计团队。他们回应了居民在宣讲会上提出的问题,并在原有的设计方案中增加了休憩娱乐设施。此后,壹工作室的负责设计师进入社区与居民和相关物管工作人员进行更深入的访谈与意见收集。

被叫停的设计——“你们没有良心啊!”

4月,在进场沟通等事宜一切顺利中时,一次与社区居民、物业管理处进行的沟通会议上,设计团队突然得知化粪池上的空地改造被叫停了。原因是化粪池是存在安全隐患的,如果通过场地修整与设施增加改善了化粪池上的环境,会引导更多人流使用该区域,万一发生意外,会造成更大的伤亡。

这一观点与竞赛前期调研到的居民需求有根本性的冲突,并且完全推翻了原有的设计方案。乍然得知这一变故时,设计师与组委会都很难接受。原本对方案的讨论都围绕化粪池平台上该建什么,怎么建而进行,如今问题变成了能不能建。同时,我们也非常担心这样的改动会让提出改造需求的居民失望。沮丧之余,设计师也向专业机构进行咨询,了解到在化粪池上进行休憩设施的改造的确存在安全隐患,因此决定将设计重点转移到化粪池平台对面的4栋周边的绿化带改造。

而4栋周边的绿化带改造也没有顺利进行。因4栋的一名住户多年来一直将绿化带的一部分圈为自家花园。在这位居民看来,设计师根据其他居民的反馈,将常年缺乏打理并滋生蚊虫的绿化带改造为居民的活动场所的改造计划是侵占了自家用地,并不同意改造。

矛盾爆发于一次沟通会议时,物业管理人员正在绿化带前跟设计团队解释4栋某住户对绿化带设计方案的不满,希望设计师对方案做出调整。突然,从茂密的树丛中走出来一个怒气冲冲的居民,质疑我们大半夜围着他家外围的绿化要做什么。设计师和组织方企图解释来意,但并没有什么用处,更是把居民的家人都吸引过来一同质问设计师。

居民:“你们是什么设计师啊!?哪里来的钱改造,谁同意你花我们的钱了!?”

设计师:“我们有项目经费,还申请了街道的民生微实事项目资金,不花你们的钱的”

居民:“设计师为什么晚上黑麻麻来啊,为什么不光明正大地白天来!?”

设计师:“因为白天居民都不在家,我们是为了配合居民的时间,晚上加班来和居民开会的。”

居民:“那我怎么不知道你们要来啊!!!”

当时场面之混乱,一言难尽……从对话中得知,居民看到大晚上围着绿化带指指点点的一群人,误以为我们是想趁着月黑风高,不经过他同意地把他家外面的绿化带铲掉。最终,还是由同行的有小区业主身份的居民议事代表出面解释,才让这位居民放松了警惕。

通过社区工作站和物业工作人员的帮助下,我们与绿化带旁的住户进行了后续的沟通,他表示,要改造是可以,但是一定要经过全体业主的同意,不要自己悄悄就改了。根据居民的诉求,修改后的方案保留居民家外围的部分绿化,并增加格挡以确保其不会被外面的活动打扰。

设计方案及最终落地

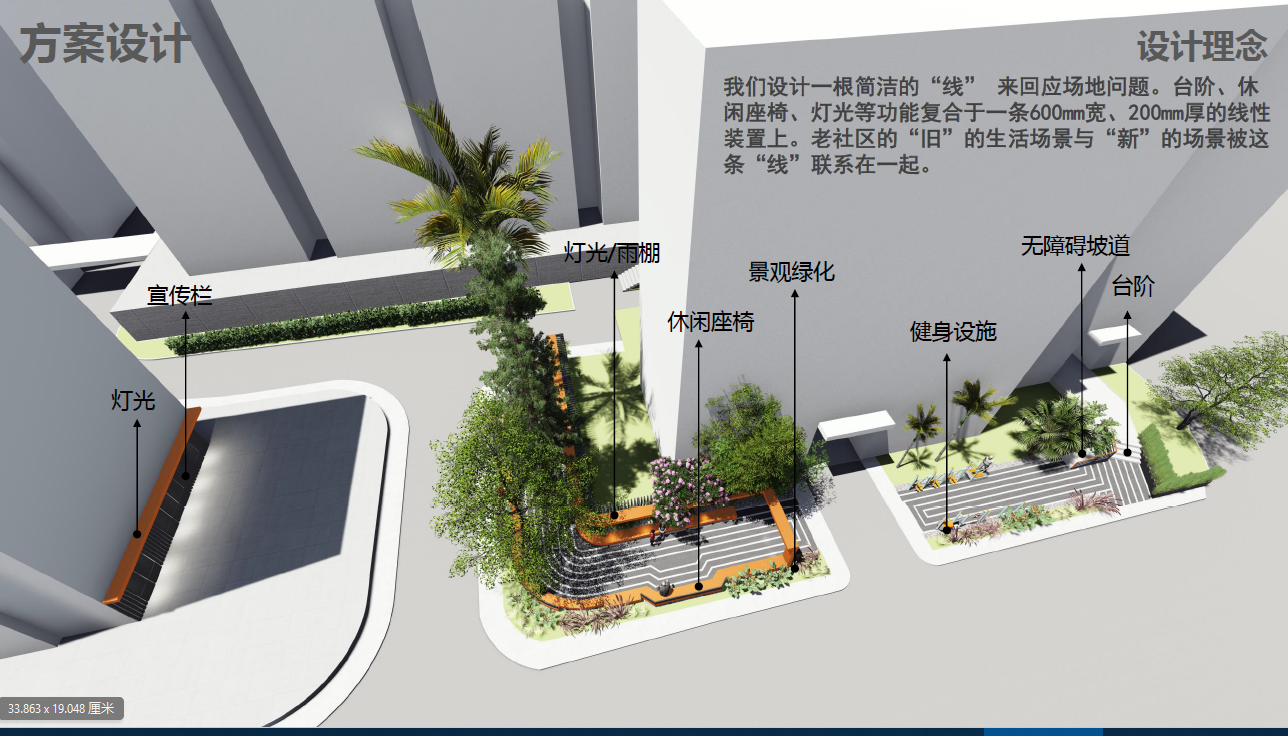

第三版设计方案主设计地块转移至西侧绿化带,为一楼居民保留绿地并增加格挡。

第三版设计方案效果图

第四版设计方案应社区要求增加人行道范围,延伸至西侧入口并增加休憩活动设施。此为提交给社区及施工团队的最终方案。

在向社区提供了后续设计、施工等所需的资料后,组委会偶尔会听到关于落地方案需要进行修改的消息。比如,考虑到外侧休憩座椅存在绊倒居民的安全隐患,决定取消外侧的休憩座椅。而最终落地效果上来看,就连内侧座椅的数量也有减少,采用的材质也与原设计有出入。

社区项目的继续探索

回顾本项目,会发现很多可改进的地方。在项目推进过程中,化粪池的安全隐患导致设计范围更改可以看出小美赛选址的前期调研过分强调居民参与,但缺乏专业人员的介入。竞赛开始之初为了保证居民参与的积极性,很大程度上由居民提名并投票决定了改造地点和设计任务。专业知识的缺乏导致了后期设计重点需要从化粪池广场转移到绿化带。往后在竞赛组织上可以考虑在前期调研阶段就引进实施主体参与或是咨询相关技术人员,对改造的大方向进行把关,以免在后期出现根本性的变化(改造主体的变化),造成设计资源和时间的浪费。

另一方面,占据绿化带的4栋居民在得知参与调解的议事代表也是小区的业主后的态度软化让项目负责人很受触动。尽管本期小美赛一直强调并重视居民参与,但设计师和组织机构的“外来人”身份所限,无论如何解释都无法说服居民,而同为小区业主的议事代表却是“自己人”,同样的话由“自己人”说出来就有截然不同的效果。可见对于社区改造项目来说,与居民建立信任关系是至关重要的。虽然小美赛项目有在社区张贴海报、在室内外进行宣讲、举行居民参与活动,也在居民微信群中进行反复宣传,但总会有无法覆盖到的居民。居民认为我们的项目是没有经过整栋居民同意的,那如果可以举行讨论会,邀请楼栋中的业主们共同来发表意见。既能进一步收集到居民的需求,也能形成更有说服力的深化方向,也许会更好。

在方案评审上,虽然本次竞赛最终居民拥有二选一的投票权,但也有评审专家提出,对社区没有深入了解的专家直接选出每地块两个入围方案的做法也许太过“简单粗暴”。为了增加居民的决策权,也许将来可以考虑将专家邀请到居民宣讲会现场,仍然由居民掌握投票权,而专家不做决策,仅作为智囊团,根据方案提供专业的分析和点评,帮助居民判断。

在最后的方案落地环节,因此次改造项目的实施主体为街道办,设计师对项目落地过程的参与度较低。如何走好这最后一步,保证项目落地效果,也是需要在今后的项目中继续探索的重要内容。

历程回顾

2月6日 提交参赛设计方案

3月6日 专家评审会选出入围方案

3月23日 第二版修改方案,入围设计师根据专家点评修改方案

3月24日 居民宣讲会 明确壹工作室为负责设计师

4月10日 接到社区通知,叫停化粪池广场改造,4栋1楼居民对设计方案不满

4月19日 第三版修改方案,根据安全评估转移设计重点,为居民预留绿化区域

5月1日 与管理处沟通,增加设计范围至绿化带西侧尽头

5月7日 完成第四版修改方案

6月1日 街道办通知该地块未被选入民生微实事项目,改造资金无法到位

6月8日 与街道办各部门负责人开会,明确将项目纳入民生微实事,推进落地事宜

6月15日 设计师向施工图方移交设计图纸

7月 完成预算制作与施工队招标

9月 完成方案社区公示与沟通

10月 进场施工

12月 施工完成

CATALOG

SUMMARY:

设计师应该怎样走进社区?2017年11月,由城促发起的小美赛第二期焕然“立新”抱着这样的疑问开始了社区之旅。这一次的改造选择了立新社区内的凉果街2号大院空地、培森大厦南侧通道、人民小学门口以及立新花园入口。在整整15个月后,四个地块的陆续改造完成,但探险故事里最精彩的往往不是终点,而是沿途的奇遇、以及相伴一程的伙伴。我们希望完成的不仅仅是空间的改造,更多的是对设计力量与居民参与在社区微改造中工作模式的探索以及实践经验的积累。本文希望通过改造历程的回顾,分享对社区微改造的重新认识以及对工作模式的思考。