【公共空间】深圳市公共空间精细化规划管理实践探索

2018.01.25

40531人阅读

一、一种特殊的公共空间——配建公共空间

顾名思义,配建公共空间是指开发用地红线内的配建的公共空间,这种公共空间通常由非公共部门投资,但对公众开放、为公共使用,国外称之为私有公共空间(PrivatelyOwned Public Space, POPS)。如果说公共投资建设的广场、公园、街道等是城市公共空间的骨干,那么遍布各个开发地块的配建公共空间则是“枝叶”,这些分布广泛的中、小型公共空间,是城市公共空间网络的有机组成部分、不可或缺。良好规划、建设、维持的地块内公共空间具备促进社会融合和提升公共生活多元化的能力。同时,配建公共空间也为市民带来更多的便利,开发地块内的慢行通道能方便市民通过,提高毗邻区域的公共道路或公共空间的可达性,使出行的路径有更多的选择。

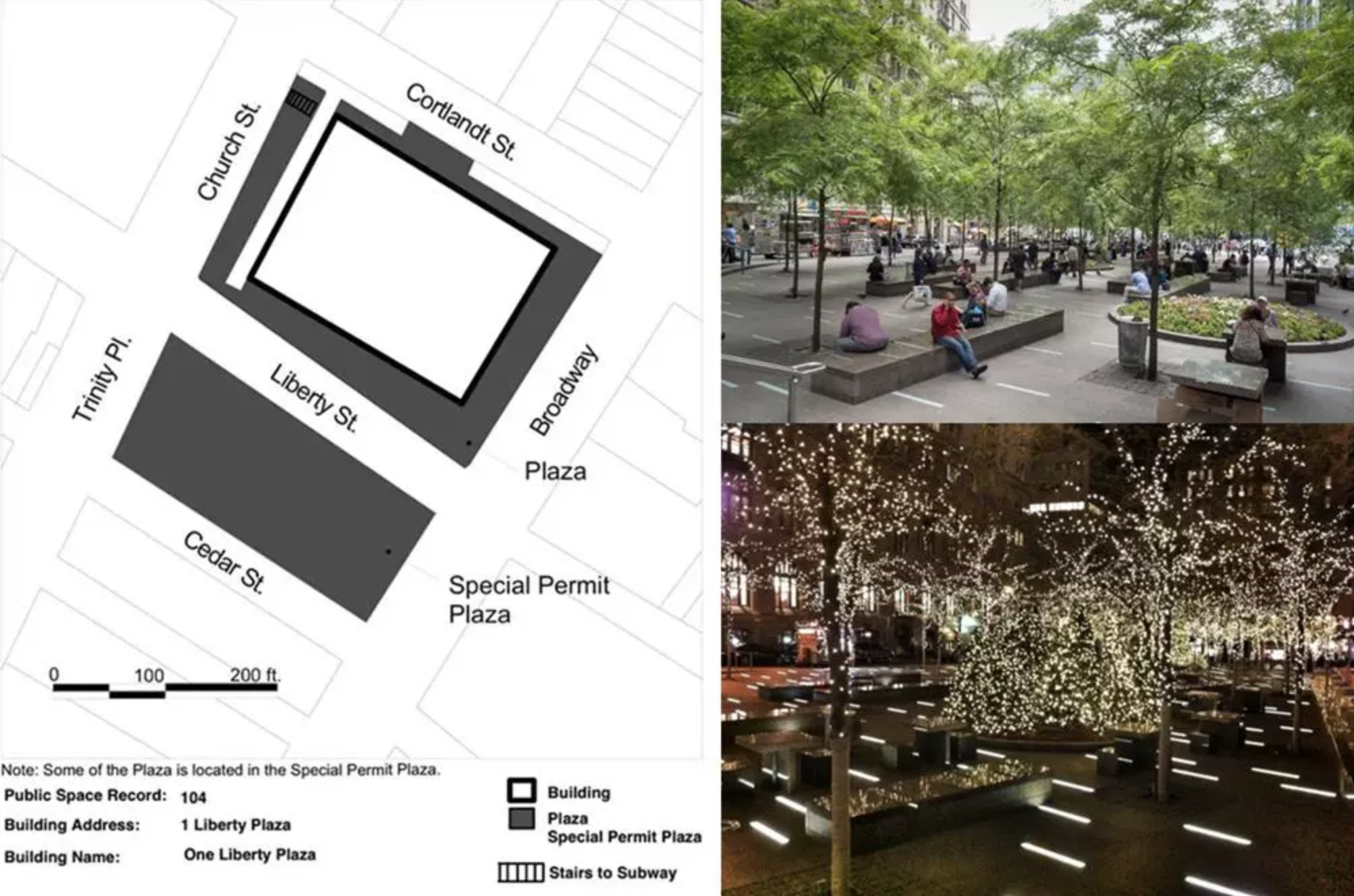

私有公共空间起源于美国,早在1961年纽约便通过区划法奖励性政策鼓励私人部门在出让地块上投资建设公共空间。随着不断发展,纽约市时至今日已建成了超过500个小广场、公园和人行廊道等类型的私有公共空间,其面积总和相当于中央公园的十分之一。香港也在1980年开始实施类似政策,称之为私人发展公众休憩空间(PublicOpen Space in Private Developments),鼓励在商业中心项目提供中庭、庭院和商业街道,增强社会责任感,创造更好的城市发展和公私合作。

深圳城市空间扩张式增长的模式已经终结,城市发展转型背景下,政府的财政资源和人力资源难以再按照传统的方式独立建设公共空间,通过规划引导和政策奖励鼓励开发用地红线内的配建公共空间,是维护公共利益与保障城市环境品质的重要手段。结合深圳实际情况,我们将此类公共空间形式称为配建公共空间。

纽约祖科蒂公园

祖科蒂公园位于纽约曼哈顿金融区,由私人商业公司拥有但对公众开放。

二、当前深圳配建公共空间的问题与管理困惑

尽管深圳政府积极推动开发地块配建公共空间,率先明确开发地块公共空间配建比例及容积率奖励政策,并将各类型公共空间的定义和控制办法写入《深圳市城市规划标准与准则》,管控实施的实效性却不尽人意,“私有化”和“孤岛化”等现象仍普遍存在。通过对宝安区配建公共空间进行调研走访,具体问题表现在形式功能单一,设施缺乏,难以满足公众的多样化日常使用需求;配建公共空间开放性及可达性不足,“橱窗化”严重;尺度不合理,景观无细节设计,空间缺少吸引力。

宝安配建公共空间现状,不友好的街墙底层

宝安配建公共空间现状,沦为停车场的建筑退线空间

这些问题都反映着当前深圳对于配建公共空间的管理经验不足,在规划建设和日常监管过程中出现了一系列问题。配建公共空间的研究和实践仍处于起步阶段,管理者存在着一些困惑。

1、配建公共空间管理的目标是什么?

当前深圳建设项目审批过程中用“开放公共空间”(主要指广场、绿地、街道)作为公共空间主要应用类型进行管理,对屋顶平台、架空层、室内通道等多样的建筑公共空间形式往往与其它建筑核增共同审批,而不作为公共空间进行要求管理。配建公共空间的界定不清和术语混乱导致了简单粗略的容积率奖励政策,开发商用单一形式、功能的配建公共空间达到最低政策要求,追求利益的最大化;公共空间的建设缺乏系统性,公众的多样化日常使用需求难以满足。

2、依照什么标准进行配建公共空间规划设计审批?

目前的深圳配建公共空间规划设计管理审批大多仅将室外公共空间面积列为强制性要求,对其形状、位置等其它设计要素未作明确要求。由于缺乏通则式的全面控制标准和量化指标,仅依据政府相关业务人员自身对《深圳市城市规划标准与准则》与《深圳市建筑设计规则》的综合理解进行审批,使市域范围内配建公共空间发展不均衡,非重点地区与重要地区公共空间的数量和品质差距过大,大量建成后的公共空间尺度不合理,景观无细节设计,空间缺少吸引力。

3、各阶段不同部门管理职能如何协调分工?

深圳项目建设周期短,对行政审批的效率有较高要求,现有的规划建设管理审批环节,对配建公共空间的管理各职能部门间缺乏交叉协作,规划管理与建设管理职责不明确。部分项目由于未做详尽的前期研究,在规划审批环节并未公共空间进行把控,而到了建设管理环节由于缺乏相应上层规划要求作为依据,仍然无法全面、精细的管理,配建公共空间的管理呈现出真空地带。同时,对使用管理,深圳尚未明确配建公共空间的仲裁机构并出台相关法规政策,无法对维护情况良好项目进行基金奖励或对违规行为进行惩罚。

三、基于精细化管理的配建公共空间设计指引探索

配建公共空间设计指引的探索,试图从单纯积极的“空间设计个案”管理向系统高效的标准化管理转变。以精细化的空间设计管理为目标,结合深圳情况对配建公共空间分门别类,明细各类配建公共空间设计控制要素和标准,并基于当前规划建设管理体系,对配建公共空间实现“规划-建设-监管”全过程精细化管控。

1、清晰界定配建公共空间定义及分类

转变以往仅停留于建筑外部开放公共空间的城市公共空间管理理念,建立与建筑设计结合的内部化、立体化公共空间的认知标准和共识。将配建公共空间定义为在开发地块内设置的,具有一定规模、有明确边界,面向所有市民24小时免费开放,可提供休闲活动设施的公共场所。一般指露天或有部分遮盖的室外空间,符合上述条件的建筑物内部公共大厅和通道也可作为公共空间。

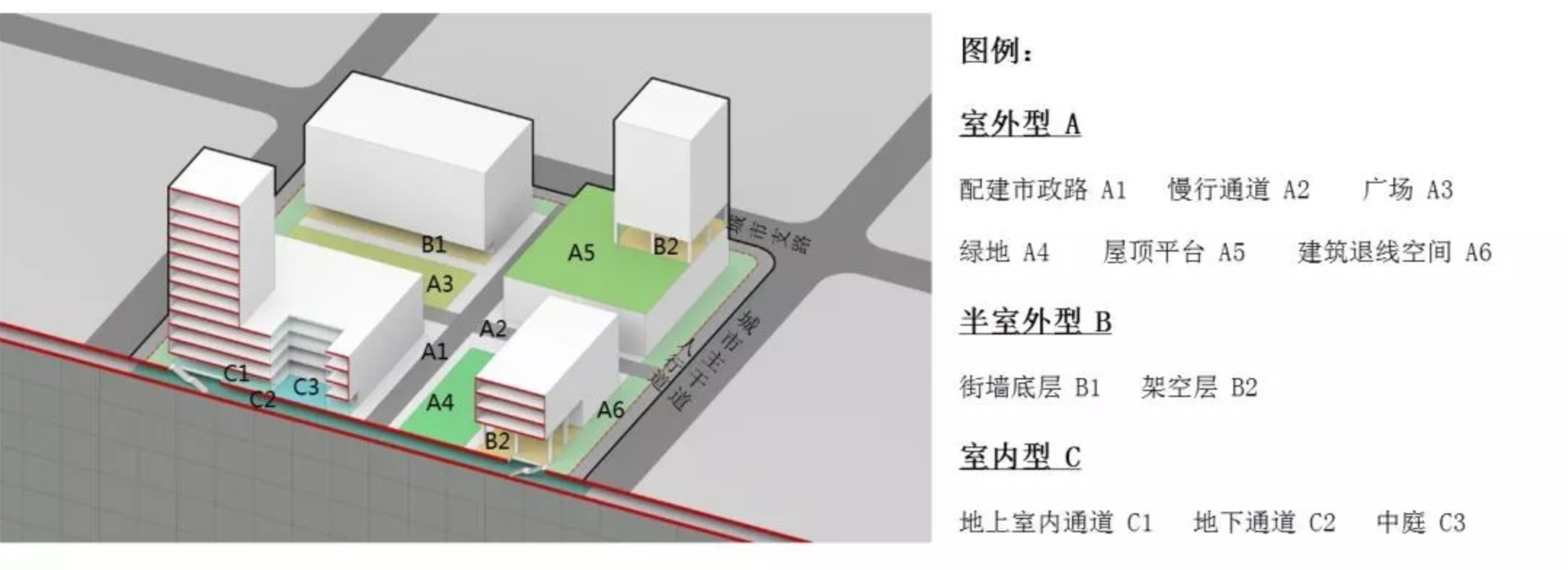

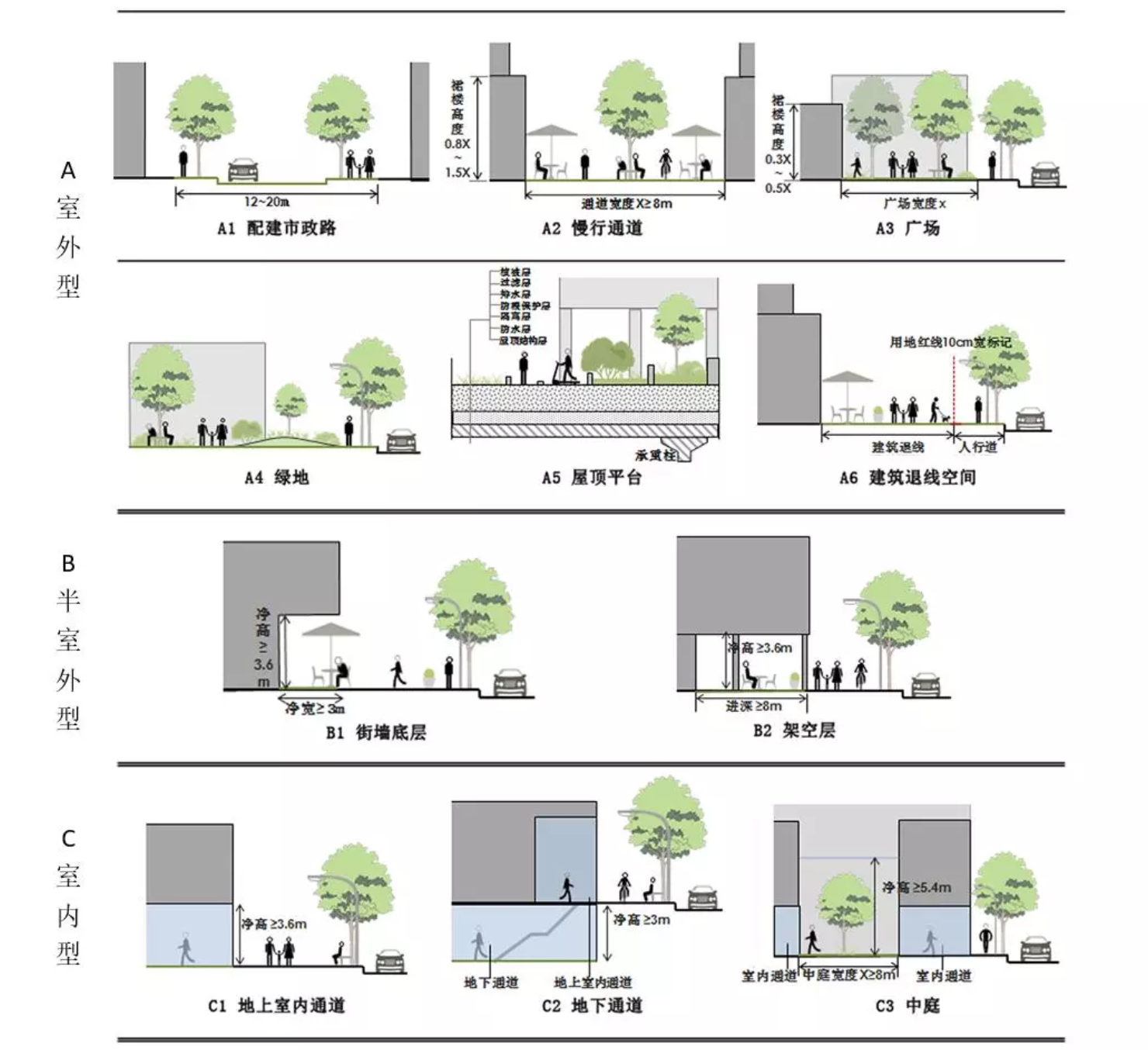

根据深圳建设项目,结合管理部门审批需求,将其分为室外配建公共空间、半室外配建公共空间、室内配建公共空间三大类。主要推荐十一种配建公共空间应用形式,并规范相关术语。其中,室外型包括配建市政路、慢行通道、广场、绿地、屋顶平台、建筑退线空间,半室外型包括街墙底层、架空层,室内型包括地上室内通道、地下通道、中庭。各类型配建公共空间优先选择度依次为:室外>半室外>室内。其中广场和绿地为首选,统筹考虑建筑室内外及立体空间进行组合配置。

2、明确分类设计管理标准

配建公共空间设计指引以公共性、功能性和趣味性为原则从空间比例、感官体验和感官设施三个维度对相关设计元素制定基本要求,作为相关行业及部门规范的协调、补充和完善,统筹协调各类相关设计要素。为方便管理应用,将指引研究中的硬性指标提炼形成“不同配建公共空间类型设计指引总览表”指导深圳各类配建公共空间的规划、设计、建设与使用管理。总览表内容包括常见的十一种配建公共空间的十三项具体细化要求(定义、规模、位置、长宽比例、净高、形状与标识、户外空间与设施、绿化、坡度、停车/行车、铺砖材质、灯光、结构安全),及与地块红线关系示意图和推荐剖面图。

十一种配建公共空间应用类别推荐断面

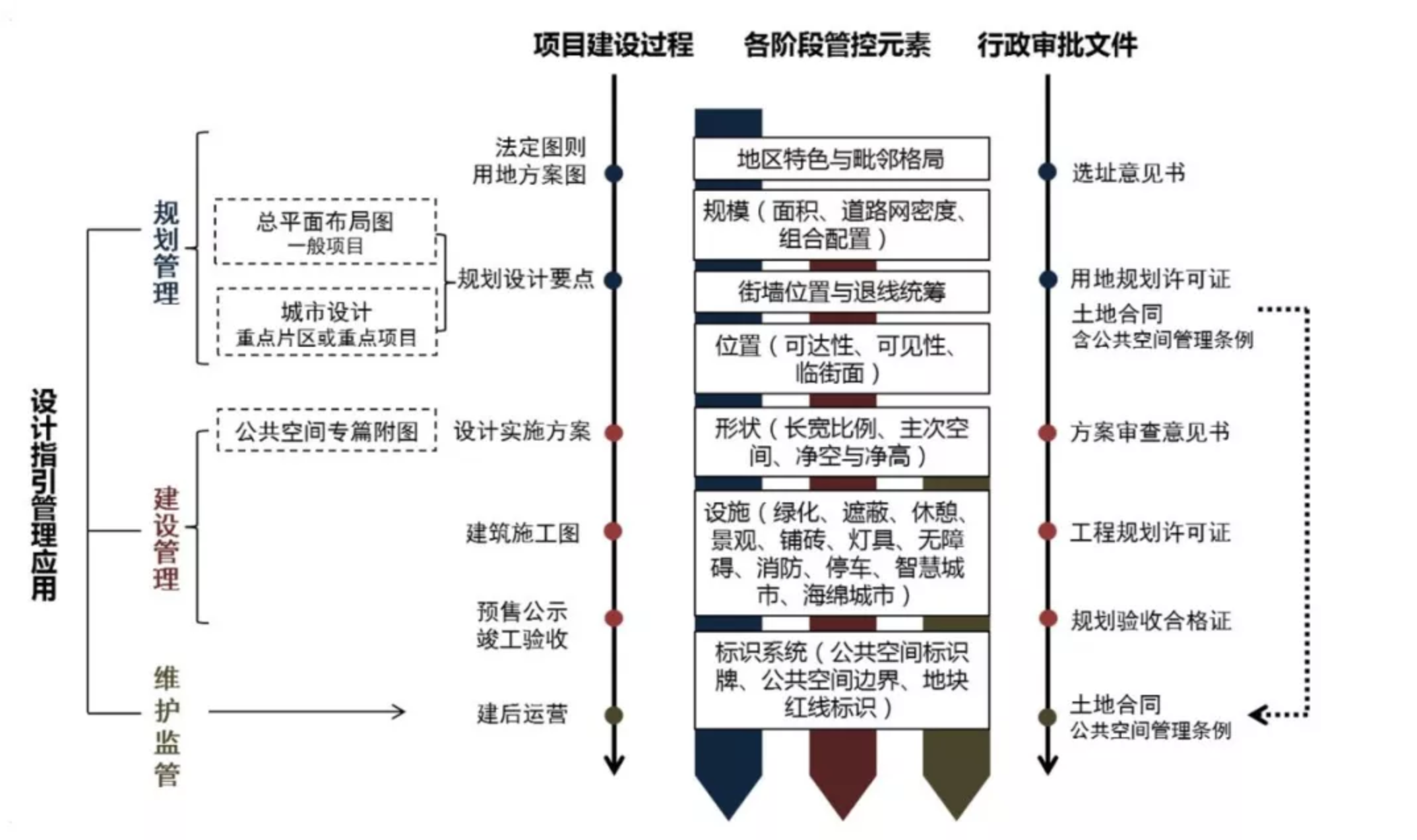

3、搭建全过程管理框架

项目管理的早期阶段对配建公共空间的把控更有利亦更全面,各阶段设计元素需通过后阶段管控不断深化完善落实,保障管理的连续性。配建公共空间设计指引的使用应立足深圳市开发地块行政审批流程和现有部门机构,贯穿规划审批、建设实施、维护监管三阶段,搭建贯穿规划设计、建设、销售全过程的行政管理框架,明确职能分工,规范管理审批流程,由各级部门在三个阶段交叉协作、联合管理。同时,以《建设用地规划许可证》、《土地使用权出让合同书》、《建设工程规划许可证》等一系列法律文件对配建公共空间进行法制化管理。

四、对公共空间管理的持续研究

研究的开展体现着深圳城市精细化管理工作的深入以及宝安区政府对城市配建公共空间的重视,对成果的推广能形成全社会对配建公共空间的理解与共识。后续将以宝安区为试点展开落地实施工作,同时将研究成果作为全市研究的基础文件,保证全市配建公共空间建设的系统性和与完整性。

鉴于目前城市管理机制处在不断调整中,提出的管理流程作为配建公共空间建议供各区参考,部分内容需进一步优化。同时,监管单位及惩罚机制等内容仍需多部门协商确定,纳入相关政策法规以确保实施效果。

文章目录

摘要:

2017年度广东省优秀城乡规划设计奖评选结果揭晓,深圳市公共艺术中心《深圳市城市更新单元公共空间标识系统研究》项目荣获三等奖,此前,项目还获得了深圳市第十七届优秀城乡规划设计奖一等奖。《宝安区配建公共空间设计指引研究》项目是紧接深圳市城市更新单元公共空间标识系统研究之后,设计中心对公共空间研究的深入探索,是精细化管理理念下,城市公共空间规划建设的重要依据。