人民小学和社区的交汇,哪怕是一点点的改善

2019.03.11

33048Reads

图文丨王婷

编辑 | 黄泽碧

设计效果图 | 星期六工房

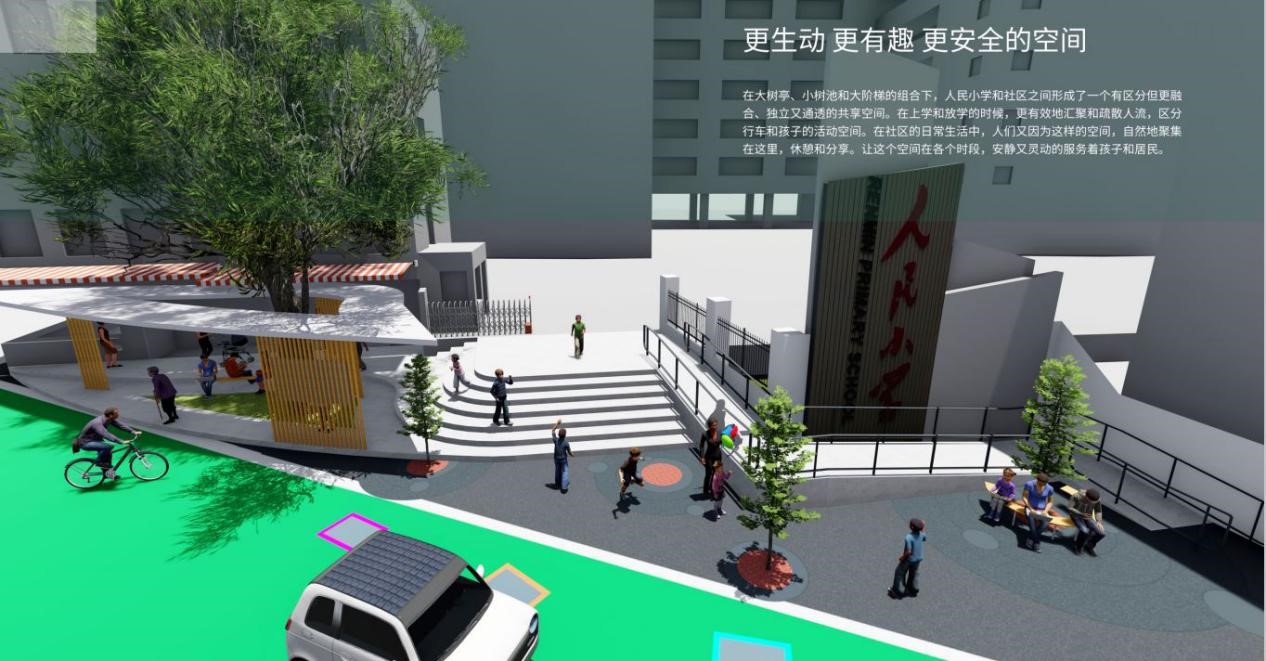

设计目标——学校和社区的交汇

我们的目标地块在深圳市人民小学的南侧,这里既是学校的校门,也是立新花园的社区,里面有一个小小的广场,广场另一边分别有文具、杂货和水果店。商铺门口有一棵茂盛的大榕树,放学时间,家长常在树下等孩子下课,等放学时段过后,则成了立新居民乘凉聊天的地方。

经我们调查和居民的反馈,发现这里存在几个问题:

1.放学的时候,这里一下子会有很多人聚集,加上小学生喜欢流连于文具店,榕树下的空间狭小又常有车辆通过,场地会有人车抢道的风险;

2.社区的老人家也喜爱在树下聚集聊天,但因为包裹树桩的水泥石板无法满足榕树的生长空间,被发达的根系撑破了,容易导致磕碰受伤;居民也建议过于茂盛的榕树应定期修剪,避免意外砸伤行人;

3.这里有较大价值可整体提升作为居民休闲聚集的场所。

最受欢迎的地块

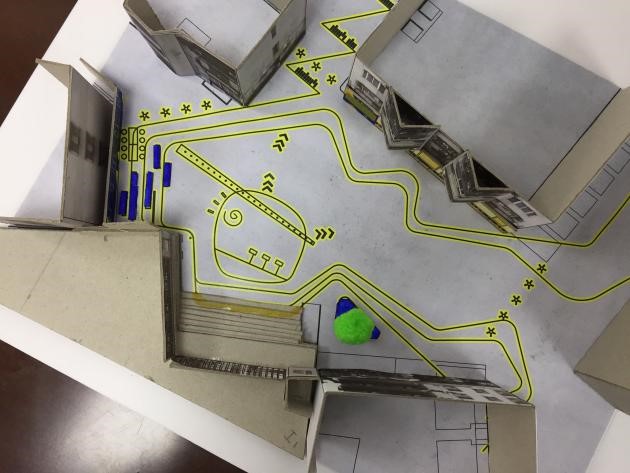

经过前期调研、工作坊与居民议事会投票,我们发布了校门口的设计需求,并且收到了10个参赛设计方案,是四个地块中最受欢迎的。专家评审会中评选出了两个入围方案,分别是陶曼丽和星期六工作坊。为了参加居民宣讲会,陶曼丽特别从上海坐动车转火车再转动车赶来深圳,而本地设计团队星期六工房则带着精心制作的大模型来到现场,让居民直观地了解到设计方案的效果。经过宣讲和答疑,最终居民投票选定星期六工房为最终实施团队。

第一版设计方案

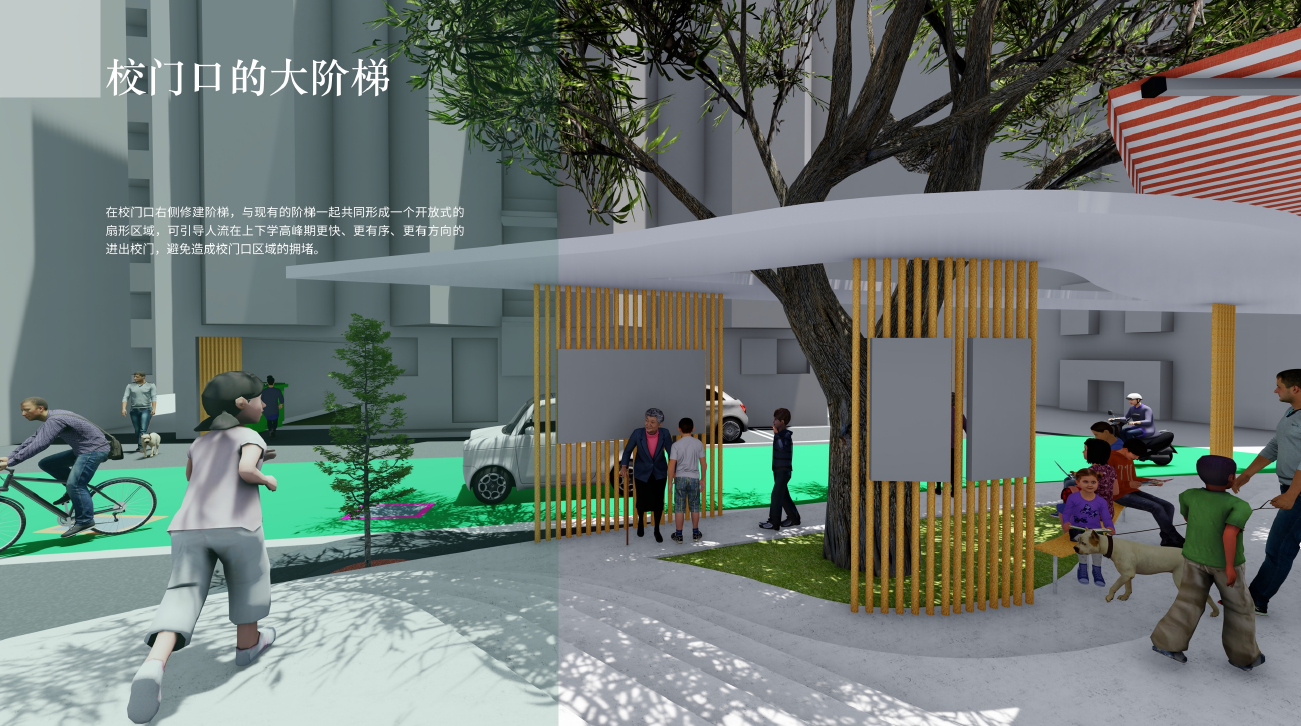

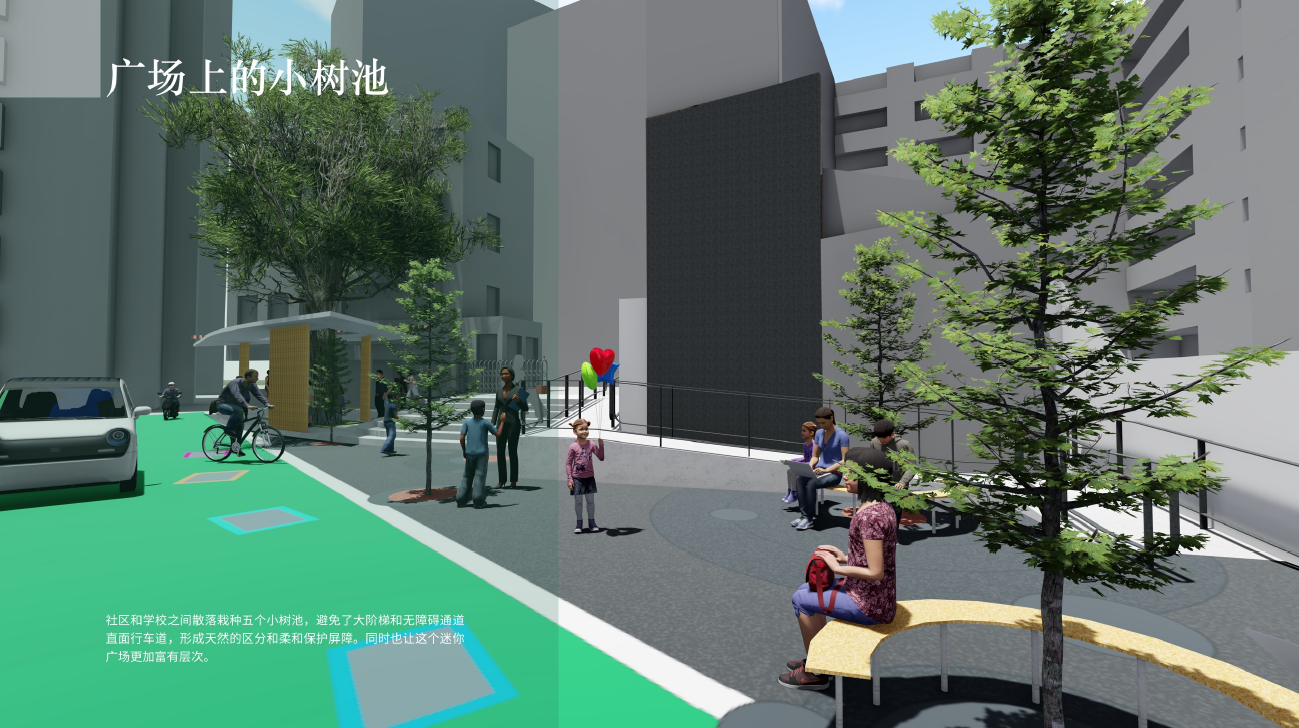

星期六工房这样介绍自己的方案:“围绕校门左側的大榕树建造一座大树亭,在上下学高峰期为孩子和家长们提供等候、休息、早餐等综合使用的空间,形成人流高峰的缓冲地段,避免人群拥挤在校门。平日里,它还为社区居民提供更聚合的多功能空间,木质框架的结构和公告栏的设置让人与人之间的交流更安全、生动和丰富。在校门口右侧修建阶梯与现有的阶梯一起共同形成一个开放式的扇形区域,可引导入流在下学高峰期更快、更有序、更有方向的进出校门,避免造成校回区域的拥堵。取消原有的公告栏位置,在校门左側以小树池为活动中心和边界,让孩子们可以在此安全的活动和休息。绿色的行车空间更洁晰地提示车辆慢行,注意前方学生和居民的活动区域,小心驾驶。迷你广场和学校之间则建全新的无障得通道,延长了原有的坡道长度,降低了斜度,让残障人士可以更省力更安全地上下坡。社区和学校之间散落栽种五个小树池,避免了大阶梯和无障得通道直面行车道,形成天然的区分和和保护屏。同时让这个迷你广场更加富有层次。”

在社区肯德基的非正式沟通会

星期六工房的设计师们深知改造的成果是由社区居民使用,因此收集居民的意见并对方案进行相应的修改深化至关重要。考虑到居民们各自有不同的日程安排,为了确保收集到尽可能多的居民意见,在萝卜议事机构的帮助下我们加入了社区居民的微信群,在线上对方案进行了发布。同时,范业麟(方案主设计师)提出每周四设计团队在社区驻点举行定期的非正式沟通会,邀请对改造项目感兴趣或是有修改意见的居民来一起交流。由于我们在社区没有办公地点,因此驻点场所是立新花园肯德基。第一次沟通会议来了两位住在立新花园的叔叔,他们不仅对设计方案提出了意见,还带着我们去到现场,更详细地介绍了场地的情况。

第二版设计方案

经过意见收集,校门口商铺反映如果在大树旁加建树亭,会阻挡店铺阳光,因此经过协商后设计师将树亭去除。由于原树池的水泥石板无法满足榕树生长需求,因此对树池进行重新设计,以覆土的形式释放大树生长空间。同时设计师留意到由于阳光的照射角度,西侧广场有周边建筑物投射下来的阴影,而东侧广场则直接暴露在阳光直射之下,降低了广场的使用体验。因此在广场东侧加设遮阳挡雨的顶棚。

露天宣讲会

我们担心在会议室等封闭的场地中举办活动会让居民产生距离感,参与人员较少。为了吸引更多的居民参与到咨询活动中,同时也宣传新版的设计方案,我们在设计地块所在的学校门口举行露天宣讲。尽管我们和设计师在社区派发了活动传单,也在微信群中刷屏,但活动开始时没见到多少人来。后来我们打开麦克风开始介绍项目,这才吸引了路过的居民和周边楼上的居民,人群开始聚集起来。设计师介绍方案之后,居民们就不同的部分表达了自己的看法。例如有一位女士对树池的改造形式提出担忧。她觉得学校门口拥挤,如果采用直接覆土的形式,上面的植物很快就会被大家踩死,只剩下泥土,下雨天会变得很脏。另一位居民提出希望树池能够同时兼顾休息座椅的功能。一位在人民小学就读的学生说,希望可以在小广场上多种一些树,让他们放学玩耍是可以遮荫。

设计范围缩减——是装置还是违建?

通过社区肯德基的非正式沟通会及露天宣讲,设计师根据收集到的反馈对方案进行了多版的修改,同时也和很多社区内的居民成为了好朋友。就在我们认为设计方案已经基本成型可以进入最终施工图制作阶段时,却突生变故。设计师在一次与校方的沟通会上被告知学校已经有计划对包括广场在内的校园进行整体改造更新,因此并不认可我们的改造方案。得知这个情况后设计师紧急调整方案,希望在满足校方要求的情况下融入前期与居民商讨后达成的改造意向,但最终都没能被校方采纳。项目在这点上犯了一个错误,像学校这样在改造中重要的直接利益相关方,应该在项目最前期进行正式的全面的沟通。虽然在居民宣讲会与后期方案深化时我们都有与学校的老师及行政主任沟通,可是一直以来对接的都不是校方的最高决策层,才会造成设计方案在各方已经付出如此多精力和时间的情况下的半路夭折。

在明确无法对学校广场进行任何改造的情况下,我们曾经迷茫地觉得这个地块的改造是不是到此为止,无法落地了。但是抱着“争取对环境进行哪怕一点点改善,即使只是一个树池”的心态,我们决定调整改造地块范围,缩小为校门西侧商铺门口区域。设计师跟几个商铺的业主进行了更深入的沟通,提出了新的设计方案。留意到杂货铺门口堆放的商品对日常人流动线的影响,设计师提出以装置的形式为杂货铺提供收纳的空间。保证道路中央人行动线的畅通,装置也为人行道与车道提供了更好的分隔。同时调整水果铺的摆摊方向,为本来狭窄的路口争取空间。但这个方案最终因为难以界定装置与违建之间的区别,且在用地红线上难以界定,也没能通过。

来不及的树池改造

最终设计方案简化为对改造地块中最重要的元素——大榕树的树桩进行改造,星期六工房希望以鹅卵石加钢条的形式为大树释放更多生长空间。尽管方案面积一再缩小,设计师也希望更多的居民能参与到这个小小的又人气旺盛的角落改造。我们在8月12日早上举办了一场以“梦想的家园”为主题的鹅卵石彩绘活动,邀请立新社区的孩子和家长们参加,用最美丽的色彩、最富想象的画面,在鹅卵石上画出自己的理想家园。最后这些共同完成的彩绘鹅卵石将和其他白色鹅卵石一起放入大树池,成为社区不经意又生动的一角,让这里不仅有方案的实施,还有和家长、小朋友们一起留下的有趣的社区印记和回忆。

就在我们满心欢喜地期待树池改造完成时,大榕树竟然一夜之间被台风吹垮了……原本大家还希望可以把大树扶回原位,但经施工方、设计师、街道办工作人员的现场评估,认为将树栽回去存在较大的安全隐患,最后决定在原址新栽一棵凤凰木。好消息是这个小小的改造方案仍然可以实施,衷心祝愿这棵凤凰木可以慢慢长大,成为立新社区和同学们的新伙伴。

树池改造过程

CATALOG

SUMMARY:

设计师应该怎样走进社区?2017年11月,由城促发起的小美赛第二期焕然“立新”抱着这样的疑问开始了社区之旅。这一次的改造选择了立新社区内的凉果街2号大院空地、培森大厦南侧通道、人民小学门口以及立新花园入口。在整整15个月后,四个地块的陆续改造完成,但探险故事里最精彩的往往不是终点,而是沿途的奇遇、以及相伴一程的伙伴。我们希望完成的不仅仅是空间的改造,更多的是对设计力量与居民参与在社区微改造中工作模式的探索以及实践经验的积累。 本文回顾了人民小学门口的改造历程,这一地块的方案曾经深受居民及各方的认可,却因与地块利益主体的缺乏沟通,让设计范围不断缩减,最终仅留下一个树池的改造。